1 欧州地域情勢

(1)欧州連合(EU)

EUは、27加盟国、約5億250万人の人口、約17兆5,522億米ドルのGDPを擁する巨大な政治・経済統合体である。

2012年においても、欧州債務危機の克服が引き続きEUの優先課題であったが、経済・財政面における統合の深化に向けた努力も引き続きなされている。同時に、統合の拡大についても進展が見られ、セルビアがEU新規加盟候補国となった。欧州統合の深化と拡大に向けたEU発足当初からの一貫したEUの努力は、国際的にも改めて評価され、過去60年以上にわたる欧州と世界の平和と和解、民主主義、人権促進に貢献したとして、2012年ノーベル平和賞を受賞した。

外交面では、ミャンマーにおいて民主化に向けた改革に大きな進展が見られたことを受け、EUは、武器禁輸措置を除き、これまで継続してきた制裁を解除し、同国との協力の強化を図っている。イランについては、EU3+3(1)の枠組みによる対話を進めつつ、イラン産原油の禁輸措置を含めた制裁を強化するなど核開発計画放棄に向けた圧力を強めている。反政府勢力に対する当局による弾圧が続くシリアに関しては、制裁措置を強化するとともにシリアや近隣国の市民への人道支援を継続した。国際的な人道支援活動、平和維持活動や平和構築のための戦闘任務の実施を含むEUの共通安全保障防衛政策(CSDP)に関しては、ソマリア海賊対策関連のものを含め、アフリカ地域において複数の新規CSDPミッションが立ち上げられた。同時に、加盟国が文民・防衛の両分野におけるCSDPの能力構築のため一層協力し、厳しい財政状況の中でもCSDPの実効性の向上に引き続き取り組んでいくことが12月の欧州理事会で確認された。

経済面では、年初に財政規律強化のための「財政協定条約」の署名、ギリシャ第二次支援の合意などがなされたが、ギリシャ総選挙をめぐる政情不安定化、スペインの銀行不良債権問題の表面化などにより、周縁国の国債金利が高騰し、夏にかけて再度危機が深刻化した。EUは、危機に瀕した国への支援条件の調整に尽力する一方、中長期的な統合深化に向けた議論を加速し、6月の欧州理事会で経済通貨同盟の完成に向けた政治的合意を示すとともに、「成長・雇用協定」の策定により、競争力強化のための取組などに合意した。その後、9月の欧州中央銀行(ECB)による国債無制限買取りの枠組み導入の発表、10月のESMの稼働などを受け、市場は落ち着きを取り戻した。12月には、懸案となっていた新たなギリシャ支援策が合意された。また、紆余(うよ)曲折をたどりつつも、欧州単一監督メカニズム創設法案の枠組みの策定、財政協定条約の発効など、統合深化に向けた取組が進展している。

厳しい経済情勢により、2014年から2020年までのEU予算に関する多年度財政枠組みについての議論は難航し、加盟国の立場の相違により、合意は翌年に持ち越されることとなった。

日本との関係では、2011年5月に行われた日・EU定期首脳協議(於:ベルギー・ブリュッセル)における首脳間の合意を踏まえ、日EU・EPAや政治分野などに関する協定について、交渉の大枠を定める作業が進められており、同作業は成功裏に終了した。野田総理大臣は、5月のG8サミット(於:米国・キャンプデービッド)、11月のASEM9(於:ラオス・ビエンチャン)の際に、ファン=ロンパイ欧州理事会議長及びバローゾ欧州委員会委員長との間で首脳会談を実施し、欧州債務危機、東アジア、イラン、ミャンマー情勢などについて意見交換を行うとともに、EU首脳に対し、両協定の早期交渉開始を直接働きかけた。11月には、EU外務理事会が、両協定に関する欧州委員会と欧州対外活動庁の交渉権限を承認し、日・EU間の交渉開始に向けた環境が整うこととなった。

(2)英国

保守党と自民党の連立によるキャメロン政権は、財政再建と経済成長を最重要課題として取り組んでいるが、最近では、歳出削減の具体的な「痛み」への反発も見られるようになり、野党労働党が支持率で上回る状況が固定化している。

外交面では、英国がユーロ非加盟国であることもあり、ユーロ加盟国を発端とする債務危機の拡大を受けて、国内で欧州懐疑派の動きが顕在化しており、対EU政策をめぐり、連立与党間や保守党内でも足並みが乱れる場面が生じている。このような動きは今後の政権運営や欧州及び国際社会における英国の地位にも影響し得ることから、英国の対EU政策の動向が注目されている。

日本との関係では、両国関係は引き続き緊密である。特に、2012年は、両国間の友好・協力関係を深める多くの行事が行われた。4月にはキャメロン首相が訪日し、野田総理大臣と首脳会談を実施した。その際、両首脳は、「共同声明~世界の繁栄と安全保障を先導する戦略的パートナーシップ~」を発表した。この共同声明では、外相戦略対話の立ち上げ、防衛装備品の共同開発、原子力やサイバー分野での協力推進が確認された。10月には、玄葉外務大臣が英国を訪問し、ヘーグ外相との間で第1回日英外相戦略対話を実施した。この対話では、アジア太平洋や中東の地域情勢、日EU・EPA、サイバー空間などについて幅広い意見交換を行った。

5月には、エリザベス2世女王陛下御即位60周年記念行事御出席のため、天皇皇后両陛下が英国を御訪問になった。また、夏にはロンドンでオリンピック・パラリンピックが開催され、多くの日本人が英国に親しみを持つ機会となった。

(3)フランス

4月から5月にかけて実施された大統領選挙では、社会党のオランド候補が国民運動連合のサルコジ候補に勝利し、政権が交代した。サルコジ前大統領の財政緊縮を中心とする欧州債務危機への対応が国内的に不人気であったのに対し、オランド政権で任命されたエロー首相は、経済成長や雇用創出に重点を置きながらも、歳出削減や富裕層への課税などにより財政均衡を目指す現実的な社会民主主義路線を採っている。しかし、その後もフランスの経済状況は改善せず、失業者数も増加しており、政権への支持率は低迷傾向にある。

外交面では、政権交代に当たり、EU内で緊縮財政を主導するドイツとの関係が懸念されていたが、オランド大統領は、就任当日にドイツを訪問し、仏独関係重視の姿勢を内外に示した。両国は、引き続き連携しながらEUにおける中心的な役割を担っている。また、オランド政権は、人権や民主主義といった価値を重視する外交を展開しており、フランスと歴史的関係の深いシリアやマリにおける危機への対応についても、積極的に主導的役割を果たしている。

日本との関係では、5月のG8サミットの際、野田総理大臣とオランド大統領との間で首脳会談が実施された。また、10月には玄葉外務大臣がフランスを訪問し、ファビウス外相との間で第2回日仏外相戦略対話を実施した。この対話では、地球規模課題や地域情勢について意見交換を行ったほか、2013年のオランド大統領訪日を念頭に、政治・安全保障、経済、文化の3本柱を軸に、今後の具体的協力内容につき議論を進めていくことで一致した。

(4)ドイツ

ドイツでは、2012年2月、ヴルフ大統領が、ニーダーザクセン州首相時代に企業からの不適切な経済的利益供与を受けていたとの報道を受けて、辞任し、同3月にガウク新大統領が選出され、就任した。

キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)と自由民主党(FDP)から成る連立政権は、メルケル首相に対する国民の人気にも支えられた政権運営を行っているが、FDPの支持率に陰りが見られる。脱原発の流れを受けて第3党の立場を確実なものとした緑の党の去就を含めて、2013年秋に予定されている連邦議会選挙に向けた今後の選挙戦が注目される。欧州債務危機への対応において、EU最大の経済力を擁し、重要な役割を果たしているドイツでは、「ドイツの欧州か」、「欧州のドイツか」という外交方針の根本的問題が浮き彫りになっており、欧州債務危機は内政上の最大の論点となっている。

また、福島第一原発事故後に制定された脱原発政策に従い、2022年までの原発の段階的廃止に向けて、再生可能エネルギー比率を2020年までに35%に引き上げる計画であり、送電網の拡充、蓄電技術の開発、エネルギー効率化などが今後の課題となっている。

外交面では、ドイツは、2011/2012年の国連安保理非常任理事国として、アルカイダ/タリバン制裁委員会議長や児童と武力紛争の作業部会議長を務め、これらの分野における貢献を果たした。

日本との関係では、7月にはヴェスターヴェレ外相がアフガニスタン東京会合に出席するために訪日したほか、10月には玄葉外務大臣が訪独した。その際、両外相間でアジア・太平洋の地域情勢、日EU・EPA及び中東情勢等に関し幅広い意見交換を行ったほか、今後様々なレベルでより頻繁な協議を行っていくことで一致した。

(5)イタリア

モンティ政権は、前年末に打ち出した緊急経済対策に続き、2012年初頭から、脱税対策、自由化、労働市場改革などに焦点を当てた法律を数多く成立させ、国際社会における信用回復に取り組んだ。一方、12月に、モンティ政権を支持してきた議会第一党の自由国民党(中道右派)が信任投票において棄権するなどの動きを見せたことを受け、モンティ首相は、経済安定化法及び2013年度予算の成立後、正式に辞意を表明した。これを受けて、ナポリターノ大統領が議会を解散したことに伴い、2013年2月24、25日に次期総選挙が行われることが決定した。

日本との関係では、3月に、モンティ首相が訪日し、野田総理大臣との間で実施された首脳会談において、経済連携や経済成長に向けた協力を行うことで一致した。

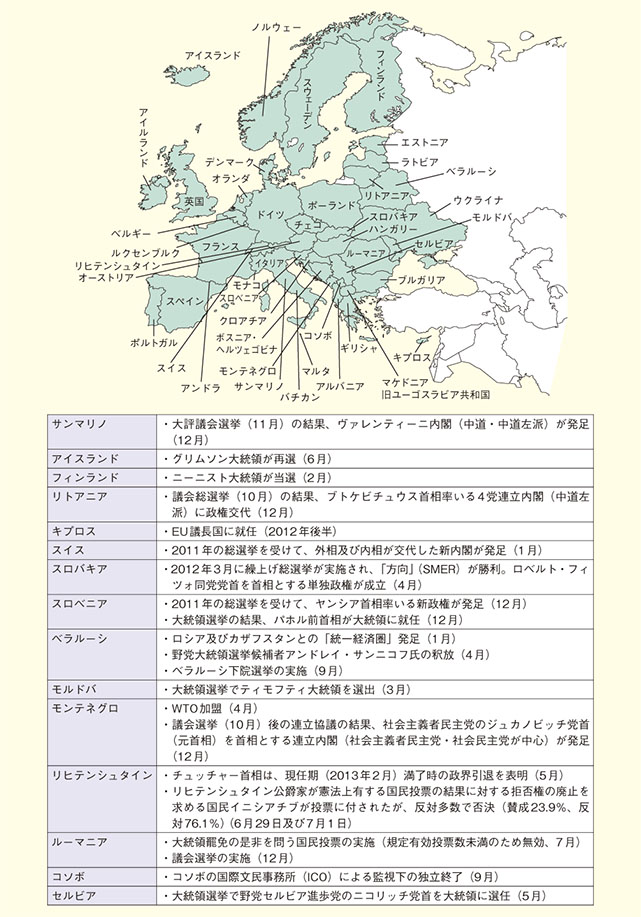

(6)G8以外の欧州地域の情勢、日本との関係

スペインでは、ラホイ政権が厳しい緊縮財政・構造改革に取り組んでいるが、財政赤字削減目標の達成は難しい見通しとなっている。若者の失業率が50%を超すなど経済状況が悪化する中、緊縮策に抗議する大規模なゼネストも発生しており、政権支持率は低下している。金融システムについては、EFSFやESMを通じた支援を受け、その安定化が図られる一方、財政面では、地方政府の赤字が深刻化し、中央政府に対する緊急支援要請が相次いだ。このような状況下で、スペイン政府がEUに対して国家財政への支援要請も行うのかどうかが注目されている。

ポルトガルでも、コエーリョ政権が、トロイカ(EU、ECB、IMF)との合意の下、金融支援の条件である厳しい緊縮財政・構造改革に取り組んでおり、トロイカからも肯定的な評価を受けている。一方で、相次ぐ緊縮策に対する抗議デモやゼネストが国内で発生し、与党社会民主党の支持率は、野党社会党を下回る状態となっている。

アイルランドでも、ケニー政権が、引き続き厳しい財政・銀行再建策に取り組んでおり、国際的な評価を受けている。消費は低迷し、失業率は高止まりしているが、比較的安定した政権支持率を背景に、トロイカの財政支援プログラムが着実に実施されている。

ギリシャでは、トロイカによる第2次支援が3月に決定されたことを受け、パパディモス元欧州中央銀行副総裁を首相とする内閣は、発足時の与党合意のとおり、その役割を終え、総辞職し、5月に総選挙が実施された。トロイカから求められた緊縮財政への反発が大きくなる中で実施された同選挙の結果、トロイカと第2次支援をまとめ、緊縮財政を維持しようとした与党が大きく議席を減らし、連立交渉が調わずに、6月に再選挙が行われることとなった。再選挙では、旧与党側も路線を修正し、緊縮財政についてトロイカと再交渉をするとして選挙戦に臨み、「新民主主義」のサマラス党首を首班とし、「全ギリシャ社会主義運動」、「民主左派」の3党から成る連立政権が誕生した。

同政権は融資支払を停止し、財政再建路線の維持を求めるトロイカ側とこれに反発する国内世論との間で微妙なかじ取りを求められたが、11月には新たな財政再建策について議会の承認を得ることに成功し、これを受けてユーログループも財政再建期間の延長を含む新たな支援策に合意した。12月には自国債買い戻しに成功し、ユーログループの融資支払も再開され、情勢の一定の安定化に結び付いた。

オランダでは、4月に、ルッテ内閣が、追加的財政削減策に対する自由党の閣外協力を得られず、総辞職した。9月に実施された総選挙の結果、11月に第二次ルッテ内閣(自由民主国民党・労働党)が成立した。

ベルギーからは、6月に、フィリップ皇太子同妃両殿下が、300人に上る経済ミッションを率いて訪日され、皇室との交流や経済界との連携を深められた。また、同行したレンデルス副首相兼外相は、玄葉外務大臣と会談し、両外相は経済関係を中心に二国間関係を強化することで一致した。

ルクセンブルクについては、10月に、ギヨーム皇太子殿下の婚礼式典のため、皇太子殿下がルクセンブルクを御訪問になった。また、同月、IMF・世界銀行年次総会出席のためユンカー首相が訪日し、野田総理大臣と首脳会談を行い、欧州債務危機、日・EU経済などについて幅広く意見交換を行った。

ノルウェーからは、11月にストルテンベルグ首相が公式実務訪問賓客として訪日し、野田総理大臣と会談した。両首脳は、ワーキングホリデー制度の導入、船舶検査や極地研究における具体的な協力の進展を歓迎するとともに、近年重要性の高まっている北極圏における協力などを強化することで一致した。

ウクライナでは、10月に最高会議選挙が行われ、ヤヌコーヴィチ大統領及びアザーロフ首相の地域党が第一党を維持し、引き続き、政権運営を担っている。対ロシアガス契約における権限逸脱などの容疑により逮捕・訴追中のティモシェンコ前首相の動向に注目が集まったが、最高会議選挙への出馬は認められず、欧米諸国を中心に批判の声が挙がった。2012年は日・ウクライナ外交関係樹立20周年であることもあり、要人往来が活発化した。また、原発事故を経験した両国がその後の対応において協力することを目的として、5月に原発事故後協力協定を締結し、7月には同協定に基づく第1回協力合同委員会が東京にて開催された。9月の国連総会の機会に行われた日・ウクライナ外相会談においては、同協定に基づき具体的協力が進んでいることを共に歓迎するとともに、両国政府で対話を維持していくことで一致した。なお、同様の協定はベラルーシとの間でも12月に締結された。

西バルカンでは、ボスニア・ヘルツェゴビナやコソボで民族問題の解決が依然として課題となっているものの、各国ともEU加盟に向けた改革に取り組むなど、全体としては、安定と発展に向けた進展が見られる。クロアチアは1月にEU加盟に関する国民投票で国民の6割以上がこれに賛成し、3月には議会が加盟条約を批准した。今後、EU全加盟国による加盟条約の批准手続の後、同国は、2013年7月にEUに正式加盟する予定となっている。モンテネグロは6月にEU加盟交渉を開始した。セルビアはEUが促進する対話枠組みを通じたコソボとの関係の進展などが評価され、3月にEU加盟候補国となった。10月からは、同対話の枠組みの中で、EU外務・安全保障政策上級代表が主催してサチ・コソボ首相とダチッチ・セルビア首相との会談が実施されている。また、コソボは、同国を承認している数少ないアジア諸国の一つである日本との関係を重視しており、6月にサチ首相がコソボ首相として初めて訪日した。EU加盟候補国であるマケドニア旧ユーゴスラビア共和国ではグルエフスキー首相の安定した政権運営の下、NATO及びEUへの加盟に向け、国内改革や近隣諸国との対話を続けている。ボスニア・ヘルツェゴビナでは、2月に発足したベバンダ新政権の下、EU及びNATOへの加盟に向け、各種改革に取り組んでいる。アルバニアは、内政における与野党の対立が落ち着き、EU加盟を目指した国内改革を進めている。

(7)ヴィシェグラード4か国(V4)、GUAMとの協力

日本は、ヴィシェグラード4か国(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー)との間で対話や協力を進めてきたが、4月に「V4+日本」エネルギー効率化・再生可能エネルギー及び原子力分野に関するワークショップが行われるなど、日本とV4との関係は、一層深化している。6月にスロバキア大統領と共に訪問したスロバキア外相との間でも、日本とV4との関係強化の方針を確認した。

また、日本は、GUAM地域(グルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバ)の民主化と市場経済化を支援するため、「GUAM+日本」の枠組みで対話と協力を進めている。この枠組みの下での協力として、特に観光分野では、GUAMは、日本からの支援を生かし、日本人観光客の積極的な誘致活動を実施している。GUAM側はエネルギーや交通インフラの分野でも日本の最先端技術に関心を持っており、日本もこれに応えてGUAM政府関係者を招いたエネルギー安全保障ワークショップや運輸セミナーを開催するなどの協力を行っている。

1 イランの核問題に関するEU3か国(英国、フランス、ドイツ)と、米国、中国、ロシア3か国を合わせた6か国による対話の枠組み。