1 欧州地域情勢

(1)欧州連合(EU)

EUは、加盟国27、人口約5億250万人、GDP約16兆242億米ドルの巨大な政治・経済統合体である。

2011年、ギリシャ債務問題を発端に、EU加盟国間の経済格差、統一的な財政政策の欠如といった欧州統合の構造的問題が表面化し、EUは欧州債務危機の対応に追われた(欧州債務危機については「特集」参照)。統合の深化を図るEUにとって、EU加盟国の経済危機はEU全体として対応すべき非常に重要な問題であり、2011年夏以降、EFSFの機能強化やIMFを通じたギリシャ支援等の対応がとられ、さらに財政健全化を念頭に置いた対応として財政協定条約を締結する方針で合意に至った。しかし、引き続き債務危機の深刻化の可能性は残っている。EUの地理的拡大に関しては、12月にクロアチアが加盟条約に署名し、2013年7月の正式加盟に向けて条約批准手続が進められることとなった。

2011年はEUの外務省に当たる欧州対外活動庁が本格的に活動した初年に当たり、アシュトン外務・安全保障政策上級代表の下で、EUは積極的な外交を展開した。まず、欧州と歴史的・経済的にも深いつながりを持つ中東・北アフリカ諸国における「アラブの春」も踏まえ、欧州の近隣諸国に対する政策の戦略的見直し・強化を行い、チュニジア、エジプトなどに対して民主化等の国内改革の進捗状況に応じた経済支援に努めた。一方で、民主化運動を弾圧したリビア及びシリアに対しては、それぞれ武器禁輸や原油輸入禁止等の制裁を実施した。また、欧州の近隣諸国に対する政策の一環として、9月にはEUの東方に位置するウクライナ等の域外国との関係強化を目的として、第2回「東方パートナーシップ」首脳協議を開催した。国際社会の平和と安定に向けた取組としては、制裁措置の強化も含めてイランの核計画放棄に向けた圧力を強化したほか、カルテット(1)の一員として中東和平交渉推進のためにイスラエル及びパレスチナに対する働きかけを行った。共通安全保障防衛政策(CSDP)(2)については、欧州債務危機及びEU加盟国の防衛予算削減の流れを受けて、CSDPミッションを効果的に実施するために、資源の効率的な利用、文民・軍事能力の開発を含む見直しが行われた。

EU経済は、緩やかに回復を続けていた2010年から一転し、2011年は成長鈍化の傾向にある。EUの実質GDP成長率は、2010年の2.0%から1.6%と減速した。また、ユーロ圏でも2010年の1.9%から1.5%に減速した。失業率はEUでは9.7%、ユーロ圏では10.1%と引き続き高い水準を維持している。

このような景気停滞の背景としては、欧州債務危機に対して抜本的な対策が講じられないまま、危機が拡大し実体経済への影響が現実化したことが挙げられる。欧州債務危機が世界経済及び日本経済に与える影響についても懸念されており、今後の動向を引き続き注視していく必要がある。

日本との関係では、5月にブリュッセルで第20回日EU定期首脳協議が開催され、菅総理大臣とファン=ロンパイ欧州理事会議長及びバローゾ欧州委員会委員長が出席した。同協議では、3月の東日本大震災に際するEUからの迅速な支援を踏まえ、2011年を連帯及び絆の年と位置付けるとともに、2010年に設置された「合同ハイレベルグループ」の作業結果に基づき、日EU関係の包括的強化に向けて、EPA及び政治分野等を対象とする拘束力を有する協定についての並行した交渉のためのプロセスを開始することに合意した。さらに原子力安全、人道支援といった分野における協力を進めていくことでも一致した。また、9月の国連総会(於:ニューヨーク)及び11月のG20カンヌ・サミット(於:フランス)の際には、野田総理大臣が出席して日EU首脳協議が行われ、日EU間でEPAの早期交渉開始に向けてプロセスを加速することで一致し、欧州債務危機や原子力安全について有意義な意見交換を行った。

(2)英国

2010年5月に発足した保守党・自由民主党(自民党)の連立政権は、財政再建と経済成長を最重要課題とし、総じて安定した政権運営を行っているが、2011年には試練も迎えた。5月の地方選挙では自民党が大敗を喫した。また、7月には大衆紙による盗聴事件が発覚し、キャメロン首相と同紙の親会社を率いるマードック氏等との関係が批判された。8月には、警察官による黒人男性の射殺に端を発した暴動事件が発生し、イングランド各地に拡大、政府の治安対策に対する批判を招いた。12月には、欧州債務危機の中、キャメロン首相は自国の金融業保護を理由に財政規律に関するEU基本条約の改正を拒否した。この決定をめぐり、連立政権内を含む国内で賛否両論があるため、対欧州政策が今後の政権運営や英国の欧州及び国際社会における地位に与える影響が注目される。

外交面では、キャメロン首相及びヘーグ外相の主導の下、経済外交の重視、二国間関係の強化、歳出削減の下での外交実施体制の強化等の特色が見られた。英国は、NATOによるリビア空爆を主導したが、このキャメロン首相の判断に対して、国内での評価は低くない。また、英国は11月にサイバー空間に関するロンドン会議を主催した。

日英関係は引き続き緊密であり、首脳・閣僚間の対話や英側要人の訪問が活発に行われ、5月には松本外務大臣が訪英した。キャメロン政権は、対日関係を重視し、東日本大震災に際し、捜索救助隊の派遣を含む支援を提供し、東京電力福島第一原子力発電所の事故に対して科学的根拠に基づき冷静に対応したほか、日EU・EPAの交渉開始に向けてEU各国に積極的に働きかけている。このほか、ウェストミンスター寺院による東日本大震災被害者追悼式典や、被災地3県の高校生を招いたサッカー親善試合等、文化・スポーツ面でも日本に対する強い連帯感を印象付ける行事が行われた。

(3)フランス

サルコジ大統領が断行する年金制度を始めとする国内諸改革への不満や閣僚のスキャンダルもあり、就任4年目を迎えた同大統領に対する支持率の低下は顕著となっている。次期大統領選挙を2012年4月から5月に控え注目された2011年9月の上院議員選挙では、与党国民運動連合が野党社会党に敗北した。一方で、フランスが主導したNATOによるリビア空爆、G8/G20サミットでの議長としての働き、欧州債務危機への対応などでサルコジ大統領が見せた強い指導力に対する期待の声もあり、社会党のオランド候補がサルコジ大統領に挑戦する次期大統領選挙の行方は、予断できない状況となっている。

外交面では、2011年、フランスはG8/G20の議長国として存在感を示した。特に、年頭から始まった「アラブの春」を受け、G8の枠組みで「ドーヴィル・パートナーシップ」を打ち出し、国際社会全体が中東・北アフリカの民主化を支援するよう積極的な外交を展開した。また、G20の枠組みでは、欧州債務問題と世界経済への対応に重点的に取り組んだ。

日本との関係では、東日本大震災、特に東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応を通じて協力関係が深化した。震災発生直後の3月末、サルコジ大統領が外国首脳として初めて訪日し、G8/G20議長国として国際社会の支援と連帯を表明した。10月にはフィヨン首相が首相として3度目の訪日をし、被災地を訪問するとともに、野田総理大臣との間で「原子力及びエネルギー政策に関する日仏首脳共同宣言」を発表した。また、フランスは、アレバ社を中心に東京電力福島第一原子力発電所の汚染水処理等を支援している。また、2012年1月に、玄葉外務大臣とジュペ・フランス外相との間で行った第1回日仏外相戦略対話(於:東京)では、外交・安全保障政策、地域情勢、世界経済、原子力・エネルギー協力など多岐にわたる問題について意見交換を行った。

文化関係では、日本のポップカルチャーがフランスの若年層を中心に引き続き高い関心を集めているほか、地方自治体間の交流も進んでいる。

(4)ドイツ

ドイツでは、2009年10月にメルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)と自由民主党(FDP)からなる連立政権が発足したが、その後、一連の州議会選挙で連立与党、特にFDPの敗北が続き、2011年5月、ヴェスターヴェレ外相兼副首相がその責任をとる形でFDP党首及び副首相の職を辞任した(ただし、外相としては留任)。

また、東京電力福島第一原子力発電所事故後、ドイツ国内では脱原発に向けた世論が高まり、3月27日のバーデン=ヴュルテンベルク州議会選挙では、緑の党が第1党となり、ドイツで史上初となる緑の党所属の州首相が誕生した。連立政権も脱原発政策を加速化し、2022年までに段階的に国内全ての原発を撤廃するとともに、再生可能エネルギーの利用を促進するための法案が上下両院で採択された。

2010年頃から続く一部ユーロ圏諸国の債務問題への対応においては、EU最大の経済力を擁するドイツが、フランスなどとともに重要な役割を担っており、EU内におけるドイツの影響力が強まっている。一方で、ドイツが債務危機に見舞われたギリシャなどの諸国を支援することについては国内でも賛否両論があり、ドイツの内・外政の大きな課題となってきている。

日独関係については、2011年は、1861年1月24日の日・プロイセン修好通商条約調印から150周年に当たり、日独両国で「日独交流150周年」として様々な記念行事が開催された。日本側名誉総裁を皇太子殿下、ドイツ側名誉総裁をヴルフ大統領がそれぞれ務め、6月には皇太子殿下がドイツを御訪問され、10月にはヴルフ大統領が訪日した。また、日独交流150周年を記念する決議がドイツ連邦議会(1月27日)及び日本の衆議院(4月22日)でそれぞれ採択された。

(5)イタリア

2011年夏以降、ベルルスコーニ首相の言動や政権運営手法への批判、欧州債務危機の影響を受けた緊縮財政への不満等が高まり、イタリア国民の間で同首相の支持率が急速に低下した。そうした中、与党から離反者が続出し、2010年決算報告承認に関する投票において、与党は下院で過半数を確保することができず、同首相は経済安定化法の成立後の11月12日に辞任した。ナポリターノ大統領から要請を受けたモンティ終身上院議員は、11月16日新首相に就任し、金融市場及び欧州への対応を重視した組閣を行った。新内閣の閣僚はカトリック教会、欧州、労働組合、政界等に広い人脈を有する非国会議員のみで構成された。モンティ新内閣の下、12月22日、議会において、年金改革、付加価値税(消費税)の引上げ、地方固定資産税の改定などを柱とする財政健全化策が可決され、今後の新政権の取組、市場の反応及び国内政治情勢が注目される。

文化関係では、「ロミックス・ジャパン」などのポップカルチャーを中心とした日本文化紹介事業が開催され、多くの観客を集めた。一方、日本においても、イタリアの芸術、文化、科学技術、ファッション、料理、観光などを幅広く日本各地で紹介する「日本におけるイタリア2011・秋」が実施され、日伊間の交流、相互理解は進展している。

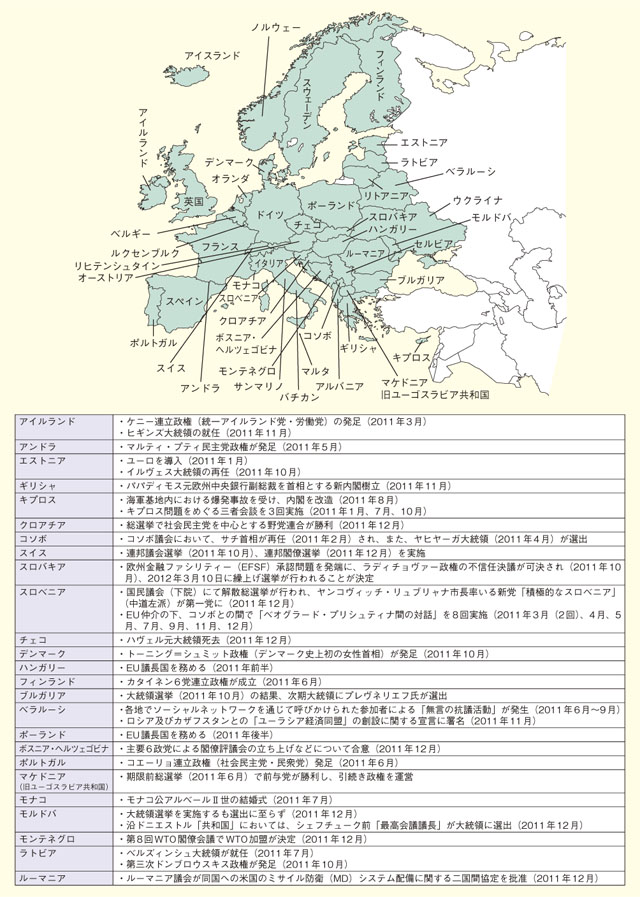

(6)G8を除く欧州地域情勢、日本との関係

スペインでは、悪化する経済状況を受け、サパテロ社会労働者党政権が前倒しで実施した総選挙の結果、12月、ラホイ党首を首相とする民衆党政権が発足した。新政権は、経済危機への対応を最優先課題としており、今後の舵取りが注目される。震災の関連では、10月、スペインで最も権威ある「アストゥリアス皇太子賞(平和共存賞)」が、東京電力福島第一原子力発電所の事故の対応に当たった「フクシマの英雄たち」に授与された。

ポルトガルでは、6月の総選挙により、最大野党であった社会民主党が勝利し、第3党の民衆党と連立政権を樹立した。コエーリョ首相率いる新政権は、金融支援の条件であるトロイカ合意(EU、ECB、IMFの3機関による合意)履行により、財政危機克服に取り組んでいる。

アイルランドでも、経済情勢の悪化を背景に連立政権(共和党・緑の党)の支持率が低迷し、2月に解散・総選挙が行われ、統一アイルランド党・労働党の連立政権に政権交代した。ケニー首相率いる新政権は、EU及びIMFの支援の下、厳しい財政対策に取り組んでいる。

ベルギーでは、2010年6月の総選挙後、複数政党間での組閣交渉が停滞していたが、欧州債務危機への対応が急務となったため交渉が急進展し、12月に約540日ぶりにフランス語圏第一党党首のディ=ルポ氏を首相とする連立内閣が発足した。

欧州債務危機は北欧諸国にも影響を与え、北欧唯一のユーロ加盟国であるフィンランドでは、前政権のユーロ安定化措置等を厳しく批判する真正フィン人党が議会選挙において躍進した。

ノルウェーでは、極右的思想を持つとされる者が首都中枢の爆破及び首都郊外キャンプ場での銃乱射で77名を殺害し、「7.22テロ事件」として国内外に強い衝撃を与えた。震災関連では、ストルテンベルグ首相から、官民混成の「チーム・ノルウェー」として長期的視野に立った被災地復興支援の申し出がなされた。

デンマークからは、女王陛下が制作したアートワーク収益金が被災地に寄附されたほか、フレデリック皇太子殿下が6月に訪日し、被災地の小学校で被災児童を励まされるなど、北欧諸国から様々な形で支援が寄せられた。

日本とバルト三国は、2011年に、新たな外交関係開設20周年を迎え、双方において多くの記念事業が実施された。相互理解促進を目的とする日・バルトセミナーは、3月に科学技術を、12月に報道事情をテーマに実施された。

ギリシャでは、2009年の政権交代時に、危機的な財政状況が明らかになり、政府の債務不履行が懸念されている。2011年10月末のユーロ圏首脳会合において第2次ギリシャ支援の大枠が合意されたが、ギリシャ国内からその内容に否定的な意見が相次ぎ、パパンドレウ首相が、EUが合意したギリシャ支援策の受入れの是非を問う国民投票及び議会における内閣信任投票を実施する意向を示したことで、ギリシャのユーロ圏離脱の可能性も取り沙汰され、国際社会において大きな懸念を生んだ。11月、同首相は国民投票をしないまま退陣し、パパディモス元欧州中央銀行副総裁を首相とする新内閣が成立した。

ウクライナでは、ティモシェンコ前首相など野党政治家の相次ぐ刑事訴追が政治的動機に基づくものとして、国内外で懸念されている。日本との関係では、2011年1月に、東京において首脳会談が行われ、「日本・ウクライナ・グローバル・パートナーシップに関する共同声明」において、経済・科学技術・文化交流を始め幅広い分野での協力を確認するなど、活発な二国間関係を構築している。また、東京電力福島第一原子力発電所の事故後、チェルノブイリ原発事故への関心の高まりを受け、日本から多くの調査団がウクライナを訪問した。

西バルカンでは、ボスニア・へルツェゴビナやコソボで依然として民族問題の解決が課題となっているものの、各国ともEU加盟に向けた改革に取り組むなど、全体としては安定と発展に向かいつつある。また、2011年7月のセルビア大統領のボスニア・ヘルツェゴビナ公式訪問など、和解と関係改善に向けた動きがあった。

このほか、東日本大震災に際し、ポーランド、ハンガリー、ベラルーシ、オーストリア、クロアチア及びルーマニアからの申し出により、2011年7月から9月にかけて、被災地の児童・学生による中・東欧諸国訪問が実現し、市民間交流を通じた二国間関係の更なる深化に寄与した。

(7)ヴィシェグラード4か国(V4)、GUAM(3)との協力

日本は、ヴィシェグラード4か国(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー)との間で対話・協力を進めてきたが、2011年6月に第4回「V4+日本」外相会合が行われるなど、日本とV4の関係は一層深化している。2011年10月に訪問したチェコ外相(V4議長国)との間でも、日本とV4の関係強化の方針を確認した。

また、日本は、GUAM地域の民主化と市場経済化を支援するため、「GUAM+日本」の枠組みで対話と協力を進めている。この枠組みの下、特に観光分野では日本からの支援をいかし、GUAM側が日本人観光客の積極的な誘致活動を実施しており、着実に成果を上げている。

1 中東和平に関する4者(米国、ロシア、EU、国連)による協議。

2 共通外交安全保障政策(CFSP)の一翼を担うもの。90年代後半のボスニア紛争、コソボ空爆等の経験等により、外交政策を軍事力によって裏付ける必要性が認識されたことから、1999年、危機管理に焦点を当てた恒久的な軍事的・民主的枠組みである、欧州安全保障・防衛政策(ESDP)が設置された。2009年12月に発効したリスボン条約では、ESDPはCSDPに名称が変更された。主な任務は人道・救援活動、平和維持活動、危機管理における平和創設を含む戦闘任務であり、ソマリア沖海賊対策やアフガニスタン警察の訓練等、各地に文民及び軍事ミッションが派遣されている。

3 グルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバの4か国からなる、各国の民主化・市場経済化を目指した地域国際機構。2006年5月、「民主主義と経済発展のための機構−GUAM」として創設された。

4 本文中で言及のある国を除く