2 中国・モンゴル等

(1)中国

ア 日中関係

2010年9月の尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件により一時悪化した日中関係は、2011年に入り8回にわたる首脳会談・懇談(電話会談を含む)や、外相会談や戦略対話等の様々な政府間対話を積み重ね、12月末には野田総理大臣が中国を訪問するなど大きな改善を見せた。2012年は日中国交正常化40周年の節目の年であり、ハイレベルから青少年交流を含む草の根レベルに至るまで、様々な分野で幅広い交流が行われることが期待される。

(ア)政治的相互信頼の増進

a.首脳間の対話

〈日中韓サミットにおける日中首脳会談〉

(5月22日、於:東京)

菅総理大臣は、日中韓サミットに出席するために来日中の温家宝(おんかほう)国務院総理との間で首脳会談を行った。菅総理大臣は、東日本大震災に際して中国から物心両面の支援を受けたこと、会談前日の温家宝国務院総理が被災地を訪問したことに対し、謝意を表した。それに対し、温家宝国務院総理から改めて見舞いの意が表された。また、両首脳は、「戦略的互恵関係」の更なる深化のため協力を強化することで一致した。また両首脳は、防災・災害救援、環境・省エネルギー、復興支援・観光促進等、東日本大震災を受けた日中協力を進めることで一致するとともに、日本産農水産品に対する輸入規制措置の緩和について意見交換を行った。併せて、文化・人的交流、北朝鮮問題等についても意見交換を行った。

〈G20サミットにおける日中首脳間の懇談〉

(11月3日、於:カンヌ(フランス))

野田総理大臣は、G20サミットに出席するために訪問中のカンヌ(フランス)において、胡錦濤国家主席との間で懇談を行った。野田総理大臣から、東日本大震災に際する中国からの支援、特に胡錦濤国家主席が震災直後に在中国日本大使館に弔問・記帳のために訪問したことに対し、改めて感謝すると述べた。両首脳は、来年の日中国交正常化40周年という節目の年を見据え、「戦略的互恵関係」の一層の深化と国民感情の改善に向け尽力していくことで一致した。

〈APEC首脳会議における日中首脳会談〉

(11月12日、於:ホノルル(米国))

野田総理大臣は、アジア太平洋経済協力(APEC)関連首脳会談に出席するために訪問中のホノルル(米国)において、胡錦濤国家主席と首脳会談を行った。会談で両首脳は、日中関係は互いに重要な二国間関係の一つであること、互いの発展は両国のみならず、地域及び世界にとり極めて重要であること、こうした大局的観点から、「戦略的互恵関係」を一層深化させることについて努力していくことについて一致した。また、ハイレベルの往来や東シナ海資源開発、日本産食品等に対する輸入規制措置、文化・人的交流、北朝鮮情勢等についての議論に加え、国際経済等の地球規模の課題での協力についても意見交換を行った。

〈ASEAN関連首脳会議における日中首脳間の懇談〉

(11月19日、於:バリ(インドネシア))

野田総理大臣は、ASEAN関連首脳会議に出席するため訪問中のバリ(インドネシア)において、温家宝国務院総理との間で2度の懇談を行った。1度目の懇談において、野田総理大臣は中国の発展は日本にとってチャンスと考えており、来年の日中国交正常化40周年という機会を捉え、「戦略的互恵関係」をより深化させていきたいと述べたのに対し、温家宝国務院総理から、40周年という機会を捉え、あらゆる分野で協力を発展させていきたい旨述べた。

2度目の懇談において、両首脳は、世界的な金融危機の中で、日中間で経済協力関係を更に強化していくことの重要性を確認した。

〈野田総理大臣の中国訪問〉

(12月25日~26日、於:北京(中国))

野田総理大臣は中国を公式訪問し、胡錦濤国家主席及び温家宝国務院総理との間で首脳会談を行った。会談において野田総理大臣は、「日中国交正常化40周年に際する日中『戦略的互恵関係』の一層の深化に向けた6つのイニシアティブ」を表明した。これに基づき両首脳は、①政治的相互信頼の増進、②東シナ海を「平和・協力・友好の海」とするための協力の推進、③東日本大震災を契機とした日中協力の推進、④互恵的経済関係のグレードアップ、⑤両国国民間の相互信頼の増進、⑥地域・グローバルな課題に関する対話・協力の強化等の、戦略的互恵関係を強化するための具体的な協力につき意見交換を行い、多くの共通認識を得た。

また両首脳は、北朝鮮の金正日国防委員会委員長の死去という新たな事態の下、朝鮮半島の平和と安定の確保は日中両国の共通利益であり、緊密に意思疎通を行い、冷静かつ適切にこの事態に対応していくことが重要であるとの点で一致した。

| 1月 | 日中安保対話(於:北京) |

|---|---|

| 2月 | 日中戦略対話(於:東京) |

| 3月 | 日中外相電話会談 日中韓外相会議の際の日中外相会談(於:京都) 第9回日中経済パートナーシップ協議(於:東京) |

| 4月 | 日中首脳電話会談 |

| 5月 | 日中韓首脳会議の際の日中首脳会談(於:東京) |

| 6月 | 麻生総理大臣特使訪中(於:北京) |

| 7月 | 松本外務大臣訪中(於:北京) |

| 9月 | 日中外相電話会談 日中首脳電話会談 国連総会の際の日中外相会談(於:ニューヨーク) |

| 10月 | 日中社会保障協定第1回政府間交渉(於:北京) 第3回日中海上捜索・救助(SAR)協定作成交渉(於:北京) |

| 11月 | G20サミットの際の日中首脳間の懇談(於:カンヌ(フランス)) 日中受刑者移送条約締結交渉第2回会合(於:北京) 王毅国務院台湾事務弁公室主任来日(於:東京) APEC首脳会議の際の日中首脳会談(於:ホノルル(米国)) ASEAN関連首脳会議の際の日中首脳間の懇談(於:バリ(インドネシア)) 玄葉外務大臣訪中(於:北京) 第7回日中人権対話(於:東京) |

| 12月 | 日中戦略対話(於:北京) 日中社会保障協定第1回政府間交渉(於:東京) 第4回日中海上捜索・救助(SAR)協定作成交渉(於:北京) 野田総理大臣訪中(於:北京) |

b.安全保障分野での対話・交流

日中両国は、今後とも持続的かつ安定した防衛交流を通じ、相互理解と相互信頼の一層の強化に努力し、戦略的互恵関係を推進していくことで一致している。2011年1月には、第12回日中安保対話が北京において開催され、12月には、海上自衛隊護衛艦「きりさめ」が青島を親善訪問した。

(イ)東シナ海を「平和・協力・友好」の海とするための協力

a.東シナ海資源開発問題

日中両政府は、2008年6月18日、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とするとの首脳間の共通認識を具体化する第一歩として、双方の法的立場を損なわないことを前提に、①東シナ海の北部における共同開発、②白樺(しらかば)(中国名:「春暁(しゅんぎょう)」)の現有の油ガス田における開発への日本法人の参加を主な内容とする日中両国間の合意を発表した。2010年7月には同合意実施のための第1回国際約束締結交渉が東京において開催され、双方は本交渉の早期の妥結を目指すことで一致したが、その後、9月に中国外交部は第2回交渉の「延期」を一方的に発表した。2011年において、中国側との意思疎通を続けつつ、首脳会談を含め、ハイレベルから国際約束締結交渉の早期再開を求めてきた。

b.日中高級事務レベル海洋協議

「日中高級事務レベル海洋協議」は、日中両国の海洋問題に関する全方位的で定期的な協議メカニズムであり、2011年12月の日中首脳会談の際に、両首脳が立ち上げに合意した。日中両国の海洋関係部門が参加する本協議の構築を通じ、相互信頼の増進及び協力の強化が期待される。また両国は、この協議を通じ、両国間の海洋に関する重層的な危機管理メカニズムの構築や、両国の海上における問題解決の方途を探求し、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とするべく努力する。

c.日中海上捜索・救助(SAR)協定

2009年2月の日中外相会談で協定締結交渉開始に合意して以降、累次の協議を重ね、2011年12月の日中首脳会談において原則合意に達した。日中海上捜索・救助(SAR)協定は、両締約国間の救難時における緊急措置等の協力の実施等を規定しており、両国関係当局間の信頼醸成が進むことが期待される。

(ウ)東日本大震災を契機とした日中協力の推進

a.東日本大震災に対する中国からの物心両面の支援

東日本大震災の発生に際し、中国各界から哀悼及び見舞いの意が表明され、胡錦濤国家主席が在中国日本大使館を訪問して弔問・記帳を行った。

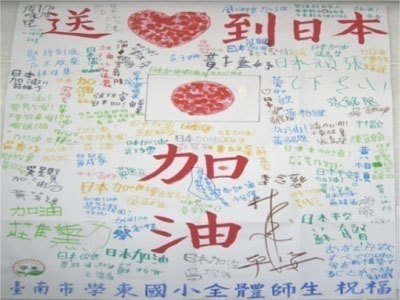

また、中国政府は、震災の翌日には、緊急支援の提供を決定し、水、テント、仮設トイレ等の支援物資(計3,000万元(約3億7,500万円))及びガソリン1万トン、ディーゼル油1万トンが被災地に届けられた。また、国や地方、民間の各団体・個人から、計3億円を超える義援金が寄せられた。また、2011年5月、日中韓サミットへの参加のため来日した温家宝国務院総理は、宮城・福島両県を慰問したほか、同月には、約100名の観光関係者ミッションが訪日した。

b.日本産食品・農水産物に対する輸入規制措置とその緩和

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生を受け、中国は日本産食品・農水産物に対し、新たに輸入規制措置(輸入禁止地域12都県、それ以外は①原産地証明書及び②放射性物質検査証明書の添付要求)を実施した。これに対し、日本から様々なレベルを通じて、科学的根拠に基づいた対応を要請した。その結果、5月の日中首脳会談において、温家宝国務院総理から菅総理大臣に対し、輸入規制措置を一部緩和する旨表明し、6月には、輸入禁止地域の縮小及び同地域以外の一部の食品を除き放射性物質検査証明書の添付を不要とする措置の実施が発表された。その後、日中間で手続等について協議を続けた結果、11月、中国による輸入が一部再開された。

c.震災復興に向けた中国における取組

日本政府は、2011年10月から、中国において「元気な日本」キャンペーンを展開し、中国各地で行われる日本産品の展示会・販売会において、日本の安全・安心を伝え、元気な日本をアピールしている。

(エ)互恵的経済関係の強化

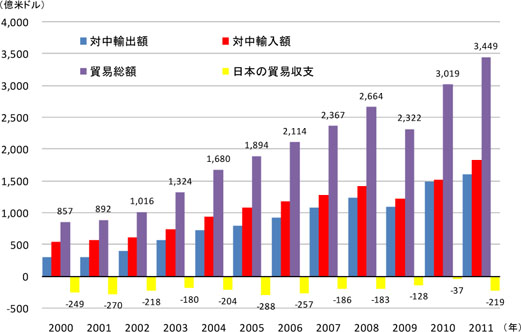

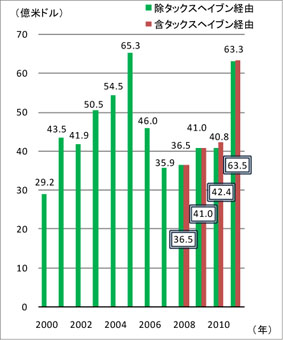

日中間の貿易・投資などの経済関係は発展し続けている。2011年の香港を除く日中貿易額は、約3,449億米ドルとなり、5年連続で日米貿易額を上回った。また、中国側統計によると、2011年の日本からの対中直接投資は63.5億米ドルとなっているほか、中国に進出している企業数は2万2,307社を超えている。

2011年12月の日中首脳会談では、経済に関する幅広い分野での協力を更に進め、互恵的経済関係を質的に高めることで一致した。例えば、拡大する日中経済関係を金融面から後押しするための、日中両国の金融市場の発展に向けた相互協力の強化や、省エネ・環境分野における一層の協力の推進、日中社会保障協定の早期締結に向けた協議の加速化などが含まれる日中間のオープンスカイ(1)の早期実現や観光、知的財産の保護などについても、協力を推進していくことで一致した。これらに加えて、野田総理大臣から温家宝国務院総理に対し、レアアースの安定供給、金融規制緩和等について中国側の協力を要請した。

(オ)両国国民間の相互信頼の増進

a.日中間の人的交流の現状

日本と中国の人的交流は、2011年は延べ約499万人(訪日者数延べ約133万人、訪中者数延べ約366万人)で、訪日者は約33万人減少(前年比)し、訪中者は約7万人減少(前年比)した。2011年7月には、沖縄を訪問する中国人観光客に対して、数次査証(2)の発給を開始するとともに、9月からは、個人観光査証の発給要件を緩和した。

b.日中青少年交流

2007年から実施されている「21世紀東アジア青少年大交流計画」は、2011年度に最終年度を迎えた。東日本大震災の影響はあったものの、2011年には4,000名を超える日中青少年の相互訪問を実施した。具体的には、1,700名規模の日中の高校生の往来を実施した。また、各分野で活躍する日中の青年代表団の招へい・派遣事業は、各種交流、視察を通じて、相手国に対する理解を深めるとともに、今後の日中間の協力などについて議論する機会を提供した。

日中両国は、青少年交流の重要性を確認し、2011年12月、日中青少年交流活動に関する覚書に署名し、2012年に5,000名規模の青少年交流を更に促進するべく努力することで一致した。交流事業の継続的な実施により、日中の青少年間の相互理解が深まり、安定した日中関係の土台が更に強化されることが期待される。

c.各分野における交流

(a)新日中友好21世紀委員会

日中友好21世紀委員会は、21世紀の日中関係を一層発展させていくため、日中双方の有識者が、幅広く議論し、両国政府首脳に提言・報告を行う委員会であり、1984年以来、実施されてきている(2003年に「新日中友好21世紀委員会」に改称)。2011年に委員会(日本側座長は西室泰三東芝相談役、中国側座長は唐家璇(とうかせん)前国務委員)は、中国(北京市及び湖南省)で第3回会合を開催し、グローバルな視野を持って、日中国交正常化以来の40年を回顧するとともに、中長期的な日中関係について議論を行った。

(b)日中映像交流事業

2010年5月の温家宝国務院総理来日の際の両国首脳間の合意に基づき、2011年6月には北京において、麻生太郎総理大臣特使(元総理大臣)と温家宝国務院総理の出席を得て、日中映像交流事業である「映画、テレビ週間」、「アニメ・フェスティバル」の日本側開幕行事が開催された。10月には東京で中国側開幕行事が開催され、野田総理大臣を始めとする政府要人が参加した。また、11月には北京と上海で「日本アニメ・フェスティバル」が開催された。

(カ)地域・地球規模の課題に関する対話・協力

日中両国は、世界の主要国として、地域・地球規模の課題に関する対話及び協力を強化することで一致しており、2011年においても様々な分野での協力を行ってきた。

人権の分野においては、2010年に引き続き、2011年11月に第7回日中人権対話を東京で開催した。同対話では、表現の自由、司法改革や少数民族に関する施策など、両国の人権分野における政策と実践や、国連における人権分野での協力につき意見交換を行った。

2011年12月の北朝鮮の金正日国防委員長の死去に際しては、同月25日及び26日に行われた日中首脳会談において、朝鮮半島の平和と安定の確保は日中両国の共通利益であることを確認し、日中間で緊密に意思疎通を行い、冷静かつ適切に対応していくことの重要性で一致した。

そのほか、5月の日中韓首脳会議を始めとする日中韓協力、国際経済・金融情勢への対応における協力、9月の日中メコン政策対話や12月の日中韓アフリカ政策協議など、様々な分野において対話・協力が行われた。

また、上記(ア)~(カ)の六つの協力のほかに、遺棄化学兵器問題(3)に関し、日本は、化学兵器禁止条約(CWC)の義務を履行するため、日中共同で遺棄化学兵器の廃棄事業に取り組んでいる。2010年10月、江蘇省南京市において、移動式処理設備による最初の廃棄事業が開始され、作業が順調に進展している。吉林省ハルバ嶺地区(4)を始めとする中国各地の遺棄化学兵器についても、早期に廃棄するため、準備が進められている。

イ 中国情勢

(ア)経済

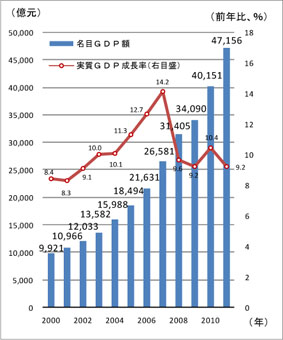

2011年の中国の名目GDP額は47兆1,564億元、実質GDP成長率は前年比9.2%増となった(中国国家統計局発表)。2011年後半から欧州債務危機や米国経済の不振等を受けて、輸出を中心に伸び幅が減少傾向となり、中国政府の年間目標(前年比8%)は達成したものの、2年ぶりに10%を下回った。輸出の減速に伴い、貿易黒字は前年比15.3%減の1,551億米ドルとなったものの、外貨準備は3兆1,811億米ドルと引き続き過去最高を更新している。2011年は消費者物価の上昇が顕著で、通年で前年比5.4%上昇と、中国政府の年間抑制目標(前年比4%)を大きく上回った。

(イ)内政

2011年3月の第11期全国人民代表大会第4回会議における政府活動報告は、第12次五か年計画(2011~2015年)が中心的な内容を占め、2011年の重点分野としては①物価安定、②内需拡大、③農村強化、④経済構造調整、⑤科学教育による国家振興、⑥社会建設と民生の保障・改善、⑦文化建設、⑧重点分野の改革、⑨対外開放レベルの向上、⑩清廉な政治の建設と汚職腐敗への反対の10項目を示した。

7月に開催された中国共産党創立90周年記念大会では、胡錦濤中国共産党総書記が、中国を取り巻く内外情勢が大きく変化している中で、中国共産党の指導が引き続き重要であると強調しつつ、党と大衆の乖(かい)離を戒め、大衆工作と汚職腐敗対策及び安定確保の重要性を指摘した。

また、2011年2月には、胡錦濤中国共産党総書記が重要講話を行う等、中国当局は年初から社会管理の強化と刷新に力を入れている。しかし、2月から3月にかけては中東・北アフリカ情勢に触発された中国全国各地での抗議集会の呼びかけ、5月には内モンゴル自治区での集団抗議活動、6月には広東省で大規模暴動の発生が伝えられるなど、中国の社会情勢は必ずしも安定を見せていない。また、7月に発生した高速鉄道事故をめぐっては、インターネット等において、事故の当事者に限らず一般市民からも当局への不満や非難が噴出した。

(ウ)外交

中国は、持続的な経済発展を維持し、総合国力を向上させるためには、平和で安定した国際環境が必要であるとの基本認識の下、引き続き全方位外交を展開している。

2011年9月には「中国の平和的発展」と題する白書が公表された。同白書は、中国の発展は他国の脅威とはならないとする従来からの主張を繰り返す一方、「国家主権、国家安全、領土保全、国家統一、中国憲法に規定される政治的制度と社会の大局安定、経済社会の持続可能な発展の基本的保障」を「核心的利益」と位置付け断固たる擁護を表明し、各国への尊重を求めている。

米国との関係では、1月の胡錦濤国家主席の訪米を契機に、米中両国で相互協力・協調の重要性が改めて確認・強調された。5月に開催された第3回米中戦略・経済対話では、両国の軍当局者も参加する初めての戦略安保対話が実施され、6月には第1回のアジア太平洋に関する米中協議が開催された。また8月にはバイデン米国副大統領が訪中し、2012年2月には習近平(しゅうきんぺい)国家副主席が訪米し、オバマ米国大統領を始めとする政府要人と会談した。

(エ)軍事・安保

中国は、海空戦力・戦略ミサイルを中心に軍事力の近代化を進めており、2011年7月には、中国国防部は空母を建造中であることを公に認め、同年8月以降、試験航行を行っていることが確認されている。また、2011年の国防予算は、前年執行額比で12.7%増(2011年公表値)であり、国防費の伸び率は再び2桁台となった。その一方で、その細部の内訳や軍事力の近代化について不透明な部分があることが指摘されている。2年に1度の国防白書の発表等は、透明性を確保する上で一定の評価はできるが、日本を含む地域・国際社会の懸念を払拭(しょく)するに足るものではない。日本はハイレベルの往来及び対話の場を含む様々な機会を捉え、より一層の透明性向上を中国に対して求めている。

(2)台湾

日本と台湾との関係は1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する重要な地域であり、第4位の貿易相手である。このような状況を踏まえ、9月には投資の自由化、促進及び保護に関する民間取決め、11月には日台航空自由化のための民間取決めがそれぞれ署名された。また、東日本大震災に際しては、台湾から震災直後に緊急援助隊28名が被災地での捜索活動を実施したほか、各界から約200億円の義援金及び救援物資を始めとする破格の支援の提供があった。

両岸間では、2008年以降頻繁な接触と様々な合意が行われ、経済分野を中心に結び付きを深めている。2011年の貿易総額は1,275.7億米ドルに達し、現在、中国にとり台湾は第5位、台湾にとり中国は最大の貿易相手である。2010年9月の「両岸経済協力枠組取決め(ECFA)」の発効を受け、2011年1月には一部の物品及びサービスの関税が引下げ又は免除となった。両岸直航便の開設と台湾側の中国人観光客の受入れ解禁等により、人的往来も増加の一途をたどっており、2010年以降、中国から台湾への訪問者数は日本から台湾への訪問者数を抜き最多となっている。

台湾内部では、2012年1月に総統選挙及び立法委員選挙が実施され、国民党現職の馬英九(ばえいきゅう)総統が再選を果たし、国民党が単独過半数を確保した。選挙が円滑に実施されたことは、台湾において民主主義が深く根付いていることを示すものである。経済面では、2010年に10%台の高い成長率を実現したことへの反動に加え、欧州経済減速等を背景とした輸出環境の悪化により、2011年の成長率は4.04%(速報値)にとどまった。

(3)モンゴル

バトボルド政権は、人民党と民主党の大連立を維持しつつ、安定的に政権を運営した。2011年を「労働支援年」とし、雇用創出を中心とした経済政策に加え、社会福祉の向上に重点を置いた施策を実施した。また、鉱物資源分野では、戦略的鉱床の一つであり世界的な規模の埋蔵量を有するタバン・トルゴイ炭田の一部鉱区の開発を開始する等、優先度の高い課題として取り組んできた大規模鉱山開発において具体的な進展を見た。また、政策金融機関である開発銀行を設立し、国内産業振興に向けた基盤を強化した。

世界金融危機の影響によるマイナス成長から順調に回復し、2010年に6.1%の成長を記録したモンゴル経済は、鉱物資源開発の進展と鉱物資源の国際相場の回復による内需拡大等により、2011年には17.3%(モンゴル国家統計委員会速報値)の経済成長を達成した。

内政では、2012年6月の国家大会議(国会)総選挙に向けて議論が重ねられてきた選挙法の改正が実現し、比例代表・中選挙区併用制の導入が決まった。総選挙を見据えた前哨戦が展開される等、各政党の活動が活発化した。

二国間関係では、新たな共通外交目標である「戦略的パートナーシップ」構築の具体化に向けて、互恵的・相互補完的な関係の深化に向けた取組が促進された。1月の玄葉国家戦略担当大臣のモンゴル訪問、7月のバトトルガ道路・運輸・建設・都市計画相の来日、また、同月、バリにおいて松本外務大臣とザンダンシャタル外交・貿易相との間で外相会談を実施する等、前年に引き続き、両国政府間で頻繁なハイレベル対話の機会が維持された。

また、「戦略的パートナーシップ」の重要な柱の一つである両国経済関係の一層の強化を図るべく、日・モンゴルEPA締結に向けた官民共同研究のプロセスが進展し、3月には3回目の会合をウランバートルで開催し、両国首脳に対してEPA交渉の早期開始等を提言する内容の報告書を取りまとめた。また、12月には東京で貿易・投資及び鉱物資源開発官民合同協議会が開催され、双方の官民関係者の参加の下、両国の経済関係の強化等について話し合われた。

東日本大震災に際しては、日本は、モンゴル政府から緊急援助隊の派遣、支援物資の送付、義援金100万米ドルの寄付を受けたほか、モンゴル国民からも、全国家公務員が給与1日分を寄附する等、「困ったときの友は真の友」との諺(ことわざ)のとおり、物心両面にわたる様々な支援が寄せられた。

また、両国は、2012年の日・モンゴル外交関係樹立40周年を良好な友好関係、相互理解を更に発展させる契機とすることで一致しており、両国の官民が一体となって記念年を成功に導くべく、緊密に協力していく。

1 航空会社が、各空港の発着枠や路線、便数などを決められること。

2 有効期間中、複数回にわたって入国が可能なビザ(査証)。

3 中国国内で遺棄された旧日本軍の化学兵器の処理問題。1997年に発効した化学兵器禁止条約に基づき、日本は遺棄化学兵器廃棄のために、全ての必要な資金・技術・専門家・施設その他の資源を提供し、中国はこれに対し適切な協力を行うことになった。日中両国は、1999年に署名された「中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」を踏まえ、同遺棄化学兵器廃棄のため、現地調査や発掘・回収作業を共同で実施するとともに、専門的・技術的な諸事項について、両国の政府関係者や専門家が協議を重ねてきている。

4 遺棄化学兵器は、北は黒龍江省から南は広東省まで広い範囲で存在が確認されているが、吉林省敦化市ハルバ嶺地区には30万~40万発が埋められていると推定されている。なお、中国国内の各地でこれまでに約4万7,000発の遺棄化学兵器が発掘・回収されている。