1 中東和平

(1)中東和平概観

イスラエル・パレスチナ間の交渉は、2008年12月末のイスラエルによるガザ攻撃以降停止していたが、ミッチェル米国中東和平担当特使の関係国歴訪など、米国の強い働きかけにより、2010年5月8日、米国が仲介役となり、イスラエル・パレスチナ双方の立場を伝達する間接交渉が再開された。この動きは、双方が直接話し合う直接交渉の再開にもつながり、9月2日に米国を仲介役とする直接交渉が開始され、1年以内に最終合意を目指すことが合意された。しかし、2009年11月から10か月間続いてきたイスラエルによるヨルダン川西岸での入植活動凍結の期限(9月26日)が、国際社会による働きかけにも関わらず、延長されなかった。パレスチナ側は、入植活動凍結の延長なくして直接交渉継続は困難とし、直接交渉を停止した。2011年2月18日、入植地の問題に関する国連安保理決議案が採択に付されたが、米国が拒否権を行使し、否決された。

パレスチナ自治区は、ファタハが主導するパレスチナ自治政府(PA)が統治する西岸と、対イスラエル武装闘争路線を維持するハマスが掌握するガザ地区との分裂が依然続いている(1)。2007年にハマスがガザを掌握して以来、イスラエルはガザへの物資搬入などを厳しく制限してきた(ガザ封鎖)が、2010年6月20日に、ガザ封鎖緩和を発表した。これは、5月31日にガザに向かっていたトルコ船舶のガザ支援船とイスラエル国防軍が衝突し、ガザ支援船に乗っていた活動家9名が死亡した事件を契機としたものである。

(2)日本の取組

日本は、パレスチナ問題について二国家解決(2)を支持し、双方に対し、ロードマップ(3)の実施を求めている。特に、イスラエルに対しては東エルサレムを含む西岸における入植地凍結を求め(4)、また、パレスチナに対しては、和平路線の下での、パレスチナの諸派の政治的統合を呼びかけている。さらに、「パレスチナ国家」建設を準備するために、①関係者への政治的働きかけ、②対パレスチナ支援、③信頼醸成促進、④「平和と繁栄の回廊」構想の推進などに取り組んでいる。

ア 関係者への政治的働きかけ

中東和平実現に向けて、2010年を通じ、日本はイスラエル・パレスチナ双方との間で、ハイレベルの対話を実施した。2月にアッバースPA大統領、4月にメリドール・イスラエル副首相兼諜報相、5月にリーベルマン・イスラエル副首相兼外相、11月にファイヤードPA首相が訪日し、日本からは8月に武正外務副大臣がイスラエル・パレスチナを訪問した。これらの要人往来の機会を利用して、和平促進のために直接的な働きかけを行うとともに、イスラエルの入植活動は完全に凍結されるべきとの考えを伝えている。11月のファイヤード首相訪日に際しては、中東和平に対する日本の立場を改めて明示する「ファクトシート」を発表した。この他、飯村豊・中東和平担当特使も中東地域を訪問し、和平関係者への働きかけを行うとともに、ミッチェル米国中東和平担当特使を始め、国際社会の主要パートナーと緊密に意見交換を行っている。

イ 対パレスチナ支援

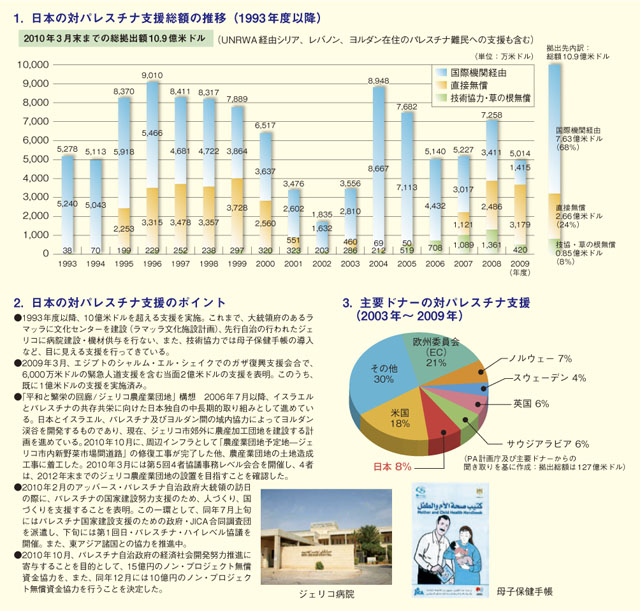

日本は、1993年以降、2010年末までに総額11億米ドル以上の対パレスチナ支援を実施し、さらに、11月のファイヤード首相訪日時には2010年度に約1億米ドルの対パレスチナ支援を行う予定である旨を発表した。

パレスチナ自治政府は2009年8月に第13次パレスチナ自治政府内閣綱領(PA大綱)を発表し、今後2年以内の国家樹立を目標とした国づくりに取り組んでおり、日本もこれを後押しする形で活発な対パレスチナ支援を行っている。2010年2月のアッバース大統領と鳩山総理大臣との共同プレスリリースに基づき、7月には、パレスチナ国家建設支援のための日・パレスチナ・ハイレベル協議を行い、①中小企業支援、②農業、③観光、④地方自治、⑤財政健全化、⑥上下水道の整備、⑦母子保健の7分野での協力に注力していくことを決定した。また、国づくり支援の枠組みの中で、インドネシア、シンガポール、マレーシアなどの東アジア諸国との協力を推進すべく、関係国との協議も行っている。

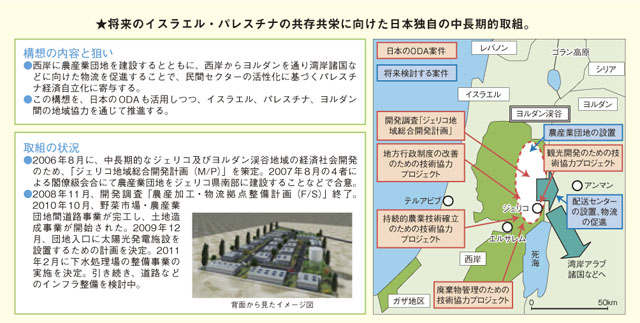

また、パレスチナの経済自立化に寄与すべく、日本独自の中長期的取組として「平和と繁栄の回廊」構想を推進している。2010年10月には、本構想の一環であるジェリコ農産業団地設置に当たって、関連道路の竣(しゅん)工式及び土地造成事業の着工式がファイヤード首相の参加を得て行われた。パレスチナ経済の自立については、民間セクターの活性化の重要性が注目されている。その一環として、有望産品の発掘・育成を目的に、7月に林・日本貿易振興機構(JETRO)理事長や民間企業関係者がパレスチナ自治区を訪問し、同地の産業を視察した。

加えて、パレスチナ自治政府の困難な財政状況に鑑み、財政状況の改善に資するノン・プロジェクト無償資金協力として10月に15億円、12月に10億円の支援を行った。その他にもガザ復興支援の一環として、不発弾処理及び瓦礫(れき)除去、ゴミ処理事業などを実施している。

ウ 信頼醸成の促進

日本は、和平実現に向け、当事者間で共通認識及び相互信頼を形成することを目的として、「中東和平青年招へい」事業などを通じた信頼醸成の促進に力を注いでいる。また地方自治体レベルでも、京都府綾部市などが、イスラエル・パレスチナの青少年を招いた交流を行っている。

1 エジプトの仲介により、パレスチナ諸派間の「国民対話」の取組がなされている。

2 イスラエルと平和裏に共存するパレスチナ独立国家の樹立を通じた、パレスチナ問題の解決。2002年、ブッシュ米国大統領がこの構想を発表した。

3 二国家解決を実現するために、2003年、米国、欧州連合(EU)、ロシア及び国連の4者(カルテット)が発表した、イスラエル・パレスチナ双方が実施すべき義務を行程表の形で整理した文書。2003年6月までにイスラエル・パレスチナ双方が受け入れた。

4 中東和平「ロードマップ」の第一段階においては、シャロン政権下の2001年3月以降に建設された入植地撤去、人口の自然増を含む全ての入植活動凍結をイスラエル側の実施すべき義務の一つとして規定。しかし、ネタニヤフ・イスラエル首相は、2009年6月の演説の中で、自然増についてはその義務を受け入れないことを表明した。日本を含む国際社会は、これらイスラエルの入植活動について、自然増も含め凍結すべきとの立場である。

5 イスラエルとシリア・レバノン両国間の和平プロセス。通称シリア・トラック、レバノン・トラックと言われている。

6 2000年5月、イスラエルはレバノンから撤退した。しかし、2006年夏のイスラエル・レバノン紛争以降、イスラエル軍はレバノン南部のガジャル村北部における駐留を継続してきた。