6 地域協力・地域間協力

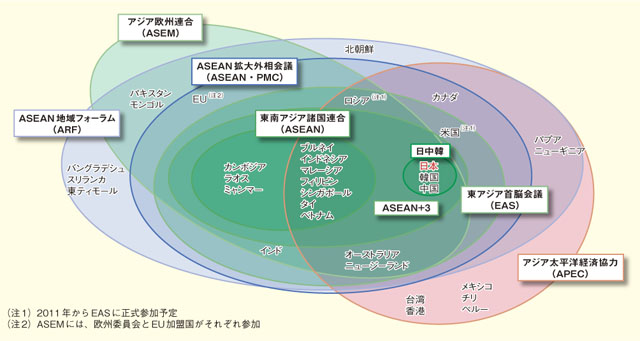

(1)東アジア首脳会議(EAS)(参加国:東南アジア諸国連合(ASEAN)10か国+日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド(米露は2011年から正式参加予定))

EASは、地域及び国際社会の重要な問題について首脳間で率直な対話を行うとともに、地域共通の課題に対し、首脳主導で具体的協力を進展させる目的で、2005年12月にクアラルンプール(マレーシア)で発足した。EASには、ASEAN+3(日中韓)に加え、オーストラリア、ニュージーランド、インドといった民主主義国が参加しており、域内における民主主義などの基本的価値の尊重や、貿易・投資などに関する国際的な規範の強化に貢献することが期待されている。2011年から米国、ロシアが正式に参加する予定であり、EASにおける政治・安保、経済面での協力の推進は、アジア地域はもとより、世界の安定と繁栄にとって、一層大きな意義を持つことが期待される。加えて、将来「東アジア共同体」を形成していく上で、今後重要な役割を果たすことも期待されている。

2010年7月にハノイで開催されたEAS参加国外相非公式協議では、EASへの参加に関心を表明していた米露の参加、北朝鮮・ミャンマーなどの地域・国際問題、EASにおける協力のレビューや将来の方向性を中心に議論が行われた。

岡田外務大臣からは、EASに米露を加えることを支持し、この有力な2か国が加わることにより、EASの価値が更に高まることを期待する旨を表明した。また、EASの機能強化の必要性や、東アジア・包括的経済連携(CEPEA)構想、連結性強化などのための広域開発支援、東アジアASEAN経済研究センター(ERIA)、防災、青少年交流・大学間交流、環境・エネルギー、教育・科学技術、民主主義・人権などの取組の重要性を指摘した。

10月に開催された第5回EAS(於:ハノイ(ベトナム))では、EASへの米露の参加や、EASの枠組みで進められている地域協力、経済問題、環境・気候変動、北朝鮮及びミャンマーなどの地域・国際情勢に関する議論が行われた。

菅総理大臣からは、米露の参加を支持し、両国の参加を契機に、従来の経済分野のみならず、政治・安全保障分野における取組を一層強化すべきであると発言した。

日本は、地域協力に関して、経済統合、東アジア・ASEAN研究センター(ERIA)の活用、教育・青少年交流、環境・エネルギー、科学技術の5つの分野で協力を進めていきたい旨発言し、日本が提案したイニシアティブに関して、説明を行った。

また、菅総理大臣は、経済情勢について、「新成長戦略」を通じた日本経済復活に向けた取組を行い、アジアと共に繁栄することを目指す考えであることなどを説明した。地域・国際情勢に関しては、北朝鮮の核・ミサイル開発・拉致問題に関する日本の考えを示し、各国に対して協力を要請するとともに、ミャンマーの総選挙及び民主化に関する意見交換を行った。また、「世界の成長センター」となったアジアが安定と成長を維持していくためには、各国が貿易・資源取引を始め国際社会の共通ルールを相互に遵守し、行動の透明性・予見可能性を高めることが重要であると述べ、特に、我々(EAS参加国)は互いに海洋で結ばれており、周辺海域の平和と安定が不可欠である、EAS参加各国との間で強固な信頼関係を醸成したい旨発言した。

会議の結果、開放性・透明性・包含性・普遍的価値の尊重というEASの原則の確認、これまでの成果への満足の表明及び今後更なるEASの強化を目指す内容の「EAS5周年記念に関するハノイ宣言」が採択された。また、2011年からの、EASへの米露の参加が正式に決定された。さらに、経済面においては、ASEAN首脳会議におけるASEAN連結性マスタープランの採択を歓迎するとともに、地域開発及び成長力強化の観点から、2009年以来ERIAが中心となり、アジア開発銀行、ASEAN事務局と協力して作成した、「アジア総合開発計画」について、参加国が歓迎の意を表明した。

ASEANでは、ASEAN共同体の構築に向け「連結性」強化が課題となっている。運輸、情報通信、エネルギー網などの「物理的連結性」、貿易、投資、サービスの自由化・円滑化などの「制度的連結性」、そして観光・教育・文化における「人と人との連結性」の3つの要素から成る連結性強化のためのマスタープランが、2010年10月の第17回ASEAN首脳会議で採択された。日本は「結束したASEANが地域協力の中心となることが、日本とASEAN、さらに東アジア全体の安定と繁栄にとって重要」との考えから、第13回日・ASEAN首脳会議において、連結性に対するオールジャパンでの支援を表明した。

(2)ASEAN+3(参加国:ASEAN10か国+日本、中国、韓国)

ASEAN+3は、アジア通貨危機を直接の契機として発足し、1997年に第1回首脳会議が開催されて以来、金融を始め、貿易・投資、農業、保健、エネルギー、環境、情報通信、国境を越える犯罪など、幅広い分野で実務的協力を推進している。現在、協力分野は23、協議メカニズムは64まで拡大した。ASEAN+3協力は、ASEAN共同体の実現に向けたASEAN統合を支援する枠組みであるとともに、長期目標としての東アジア共同体の構築に貢献するものである。

2010年7月の第11回ASEAN+3外相会議(於:ハノイ(ベトナム))では、各国外相は、ASEAN+3において、これまで幅広い分野で実効的な協力が進められてきたことを評価し、協力の重複を回避しつつ優先分野を特定しながら、協力を今後とも継続していくべきとの意見で一致した。また、岡田外務大臣の提案により、8月30日から31日まで、ASEAN+3は防災に関する国際会議を東京で開催した。会議では、特に防災の予防面に焦点を当て、気候変動の影響に配慮した都市・コミュニティ防災の在り方や、それらの分野での地域協力の在り方などに関する議論を行った。

10月の第13回ASEAN+3首脳会議(於:ハノイ(ベトナム))では、各国首脳から、チェンマイ・イニシアティブの複数国間取決め化、アジア債券市場育成イニシアティブなど、ASEAN+3の枠組みにおける金融協力の進展に高い評価が示された。

菅総理大臣は、2015年までにASEAN共同体を設立するという当面の目標を達成するため、ASEANの「連結性」強化に向けた取組も含め、積極的に支援していきたい旨を述べた。これに対して各国首脳からは、ASEAN+3の枠組みが、東アジア共同体の基礎となる東アジア地域協力の中心的な枠組みであるとして、実務的な協力関係の進展を歓迎する発言がなされた。

(3)日中韓協力

地理的な近接性と歴史的な深いつながりを有し、世界経済の約18.7%、東アジアのGDPの約73.9%(37)を占める日中韓3か国の協力関係は、近年、経済面や文化面を始め、大きな進展を見せている。日中韓3か国が協力を深めるとともに、国際社会の課題解決に向けて一層協力を促進していくことは、東アジア地域、ひいては世界の平和と繁栄にとり大きな意義を有している。

5月には、日中韓外相会議(於:慶州(キョンジュ)(韓国))が開催され、第3回日中韓サミットの準備に向けた協議を行った他、朝鮮半島情勢、軍縮・不拡散、東アジア地域協力、国連改革、気候変動、国際経済・金融情勢などの地域・国際情勢について意見交換を行った。5月29日から30日には、第3回日中韓サミット(於:済州(チェジュ)(韓国))が開催された。3首脳は、貿易・投資、人的交流、環境などの分野で三国間協力を進めていくことで一致するとともに、気候変動、東アジア地域協力、軍縮・不拡散、国際経済・金融、国連改革、北朝鮮情勢などの地域・国際情勢について意見交換を行った。さらに、今後10年間の協力の方向性を示す「日中韓協力ビジョン2020」を採択した他、「標準協力に関する共同声明」、「科学イノベーション協力の強化に関する共同声明」を発表した。また、三国間協力の更なる促進のため、2011年に韓国に日中韓協力事務局を設立することで一致し、12月にはソウル(韓国)において、日中韓協力事務局設立協定が署名された。

また、日中韓3か国の首脳は、10月にハノイ(ベトナム)で開かれたASEAN関連首脳会議の機会をとらえて日中韓首脳会議を開催し、日中韓投資協定の早期実質合意に向けて協力することを確認するなど、三国間協力を進めていくことで一致するとともに、北朝鮮問題などの地域・国際情勢について意見交換を行った。さらに、菅総理大臣が、2011年は日本が日中韓サミット及び外相会議の議長国であることを確認し、サミットの成功に向けた中韓両首脳及び両国政府の変わらぬ協力を要請したところ、両首脳から、2011年の議長国である日本への歓迎が表明された。

(4)アジア太平洋経済協力(APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation)

APECは、アジア太平洋の持続可能な発展を目指し、経済統合と域内協力の推進を図る枠組みとして、アジア太平洋地域の21か国・地域から構成されている。日本の貿易量の約7割、直接投資の約5割を占めるAPEC地域内での経済面における協力と信頼関係の強化は、極めて重要である。また、APEC首脳・閣僚会議は、経済問題を中心に、国際社会の主要な関心事項について、首脳・閣僚間で率直な意見交換を行う有意義な場となっている。

2010年は、1995年以来、15年ぶりに日本がAPECの議長を務めた。11月に横浜で開催された第18回APEC首脳会議では、世界の成長センターであるアジア太平洋地域の更なる成長と繁栄に向けた将来像について議論を行い、「横浜ビジョン~ボゴール、そしてボゴールを超えて」と題する首脳宣言を発表した。また、2011年にAPEC議長を務める米国と連携し、食料安全保障、ジェンダー、気候変動、防災などの分野で具体的な協力を行った。(2010年日本APECの成果の詳細は第3章第3節参照。)

(5)アジア欧州会合(ASEM:Asia-Europe Meeting)

ASEMは、アジアと欧州の関係を強化することを目的として1996年に設立された。政治、経済、文化・社会などの3つの柱を中心として、首脳会合や各種閣僚会合などを通じてアジアと欧州の対話と協力を深める活動を行っている。

10月、ブリュッセル(ベルギー)で開催された第8回首脳会合(ASEM8)では、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドを新たな参加国として迎えた。アジアと欧州の46か国・2機関の首脳などが一堂に会し、「生活の質の向上」というテーマの下、世界経済ガバナンス、持続可能な開発、地球規模の課題、地域情勢、人と人との交流などのテーマで議論が行われ、「ASEM8議長声明」及び「より実効的な世界経済ガバナンスに関するブリュッセル宣言」の成果文書が採択された。

ASEM8で、菅総理大臣は、日本が「新成長戦略」の実現に取り組みながら、雇用を軸とした成長に向けた具体策を講じていくこと、また世界経済の均衡ある成長に向け、FTA/EPAを積極的に活用していくことなどを述べるとともに、APEC、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)などの日本が議長を務める国際会議への協力を呼びかけた。さらに、アジアと欧州が共に成長を実現していくためには、資源取引や貿易を含め国際社会の共通ルールを遵守し、強固な信頼関係を醸成していくことが重要であると指摘した上で、気候変動や核軍縮・不拡散、北朝鮮の問題といった課題に両地域が力を合わせて取り組むことを呼びかけた。また、教育・文化交流などの分野においてもASEMの唯一の常設機関であるアジア欧州財団(ASEF)への協力を通じて積極的に貢献していく姿勢を表明した。この他、日本は、3月に、東京でASEMセミナー「学びあうアジアと欧州~21世紀におけるアジア・欧州協力(ASEM8へ向けて)~」を開催し、また、11月から1年間の任期でアジア側の調整国に就任した。

37 出典:World Bank「World Development Indicators Database」