3 東南アジア

(1)東南アジア諸国連合(ASEAN)情勢全般

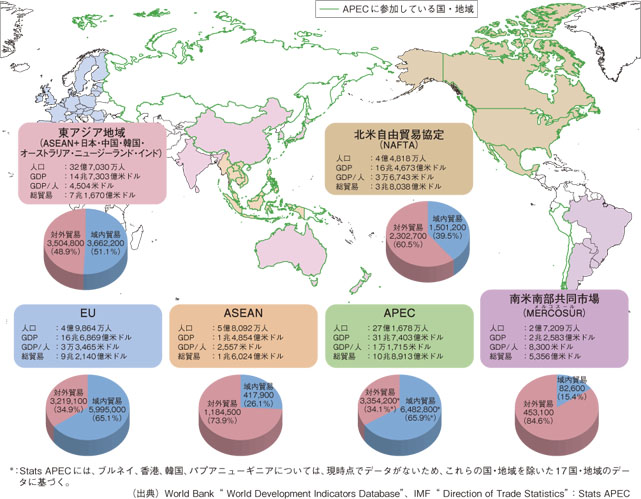

ASEANは、2008年12月に基本文書であるASEAN憲章を発効させるなど、2015年までのASEAN共同体構築を目指して、統合努力を加速させている。10月のASEAN首脳会議では、共同体構築の中核的施策である「連結性」強化を具体化させるためのマスタープランを採択し、域内のインフラ整備、制度整備、人と人との交流促進の進展が図られている。また、ASEANを中心として、東アジアの地域協力が進展しており、東アジア首脳会議(EAS)やASEAN+3(32)、ASEAN地域フォーラム(ARF)といった地域協力の枠組みが重層的に進展している。さらに、2010年1月にASEAN自由貿易圏(AFTA)が成立した他、ASEANを中心としたFTA網が形成されている。人口は世界全体の約8.6%を占め、GDPは現在では世界全体の約2.5%(33)ではあるものの、過去10年間に高い経済成長率を示している。今後も中間層の増加により、購買力の飛躍的向上が期待され、世界の「開かれた成長センター」となる潜在力がある。

ASEANの政治的、経済的な重要性が高まるにつれ、各国は積極的にASEANとの関係を強化している。2009年の米国、2010年のカナダ及びトルコの東南アジア友好協力条約への加入に続き、現在EUの加入手続が進められている。中国は2010年1月に中・ASEAN自由貿易地域を創設し、中国とASEANの交通インフラ整備協力に向けて協力を進め、また10月に行われた中・ASEAN首脳会議でASEAN各国へ今後10年間で1万件の政府奨学金供与を表明するなど、人的交流も進めている。韓国とASEANの間でもASEAN・韓国FTAが全締約国間で発効し、経済的結びつきの強化を図っている。

(2)日・ASEAN関係

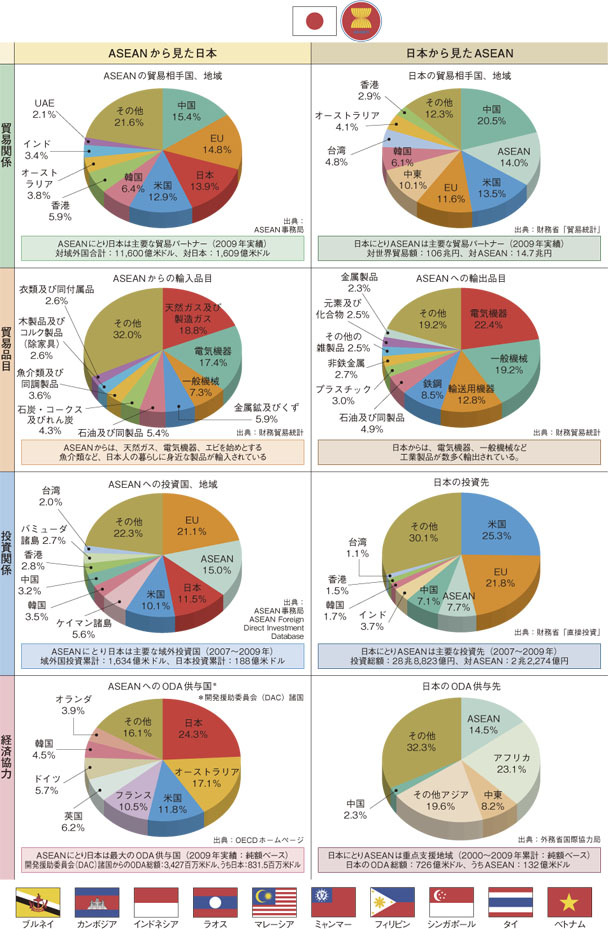

東アジアにおいて進展する様々な地域協力の原動力であるASEANがより安定し、繁栄することは、地域全体の安定と繁栄にとって極めて重要である。日本は、新たな地域・国際情勢を踏まえ、ASEANとの関係に新たな地平を開くべく、2010年の日・ASEAN首脳会議において、日・ASEAN関係を規定する「東京宣言」と行動計画を改定する作業を開始することを提案し、ASEAN側からの同意を得た。これによりASEANとの友好協力関係の一層の強化を図るとともに、2015年のASEAN共同体構築をより効果的に後押しすることとしている。

ASEANの統合プロセスにおいて、域内経済の格差是正が最優先の課題であることから、相対的に開発の遅れたメコン地域の発展を図るため、日本・メコン地域諸国首脳会議などを通じてメコン諸国との地域協力が強化された。また、日本は、ブルネイ(B)、インドネシア(I)、マレーシア(M)、フィリピン(P)が、開発の遅れた島嶼(しょ)部の発展のために進める「ビンプ・東ASEAN成長地域(BIMP-EAGA :East ASEAN Growth Area))」の取組についても、ASEAN域内の格差是正に資するものとして支援を進めている。

また、「連結性」強化のためのマスタープランの具体化については、日本は官民一体となって積極的に支援することとしており、日本の官民とASEAN側との協議を行っていく。さらに、日本とASEANとの経済面での協力関係を強化する手段の1つであり、2008年に発効した「日・ASEAN包括的経済連携協定」では、これまでに、4回の合同委員会が開催されるなど、協定の円滑な運用が進んでいる。また、2010年にサービス貿易と投資についての交渉が開始された。これにより、地域の経済統合の促進が期待される。

ASEAN統合、更には将来的な東アジア共同体の構築に向け、ASEAN各国市民同士や日本国民との間で相互理解が深まることが必要であり、日本が主導する「21世紀東アジア青少年大交流計画」の下、これまでに8,500人以上のASEAN各国の学生などが来日し、日本人学生などと交流した。こうした取組に加え、テロ、感染症、防災、環境など地域及び国際社会が直面する諸課題への対処についても日本とASEANの間の協力が深化した。また、2010年は日本とメコン地域諸国(カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)との間で、日・メコン外相会議、日本・メコン地域諸国首脳会議の他、多くの二国間会談が行われ、協力関係がますます深まった1年であった。

7月に行われた第3回日・メコン外相会議(於:ハノイ(ベトナム))に続き、10月には、第2回日本・メコン地域諸国首脳会議(於:ハノイ)が行われた。各国首脳間で、第1回日本・メコン諸国首脳会議において採択した「東京宣言」及び「行動計画63」に基づく日・メコン協力が進展したとの認識を共有し、今後、既存の日・メコン協力を拡大・深化していくことを再確認した。また、環境・気候変動分野の具体的な取組及び今後強化されるべき方向性を明記した「緑あふれるメコン(グリーン・メコン)に向けた10年」イニシアティブに関する行動計画、さらに、日本とメコン地域諸国の産業界からの政策提言に基づいて策定されたインフラ整備構想などをまとめた「日メコン経済産業協力イニシアティブ(MJ-CI)行動計画」が採択された。

9月に「東西・南部経済回廊に関する日メコン国際会議」(於:バンコク(タイ))が開催され、域内経済格差是正などの観点からメコン地域における連結性向上に向けたハード及びソフト両面の整備の重要性について議論を行った。

12月には上記「行動計画63」のフォローアップの一環として、メコン地域における官民協力・連携促進フォーラム全体会合(於:東京)が開催され、日本及びメコン地域諸国から出席した政府代表者及び民間代表者の間で、メコン地域開発における官民一体となった協力の必要性が議論された。その他日本とメコン地域各国との間で、官民合同対話や経済連携協定、投資協定に係る合同委員会などが開催され、日本・メコン地域間の貿易・投資の増加、投資環境改善などに向けた取組が行われた。

(3)ASEAN各国

ア カンボジア

内政面では、日本などの支援を受け2007年に開廷したクメール・ルージュ裁判において、この裁判所による初めての判決として7月にカン・ゲック・イアウ被告(ドゥイツ元S21収容所所長)に対し禁固35年の初審判決が出され(その後上訴)、また9月には、他の幹部4名も起訴され、内外から注目が集まった。

外交面では、2008年のプレアビヒア寺院の世界遺産登録を契機に再燃したタイとの国境問題が、2010年前半は小規模な銃撃戦や7月の世界遺産委員会における議論などにより更に緊張したが、海外逃亡中にもかかわらずカンボジア政府経済顧問に就任していたタクシン・タイ元首相が8月に職を辞したことを機に、両国は相互に召還していた大使を帰任させ、外交関係が正常化した。しかし、2011年2月に再び発生した交戦を受け、ASEAN議長国による仲介が行われている。

日本との関係では、日本カンボジア友好条約調印55周年に当たり、5月にノロドム・シハモニ国王陛下が国賓として訪日した。同国からの国賓訪問は55年前に当時首相であったシハヌーク前国王陛下以来であり、宮中行事や鳩山総理大臣夫妻主催午餐(ごさん)会などを通じ、各界関係者と交流が行われた。6月には初めての日・カンボジア外務防衛当局間協議をプノンペンで実施し、地域情勢などにつき意見交換が行われた。9月には、藤村外務副大臣がカンボジアを訪問し、フン・セン首相らと、クメール・ルージュ裁判や経済協力などに関し、意見交換を行った。

イ タイ

内政面では、タクシン元首相を支持する勢力と同元首相の復権に反発するアピシット政権を含む勢力との対立が顕在化した。2月の最高裁判所によるタクシン元首相の国内資産を没収する判決を契機に、3月から5月にかけてタクシン元首相支持派(赤シャツ・グループ)がバンコクの中心部を占拠し、早期の国会解散を求める大規模な反政府集会を行った。これに対しタイ政府は、非常事態宣言を発表し、交渉による解決も試みたが成功には至らず、5月19日、タイ政府は軍を中心とした治安部隊を投入し、集会を終了させた。反政府集会の期間中のデモ隊と治安部隊との衝突により、日本人1名を含む多数の死傷者が発生した。反政府集会の収束後、アピシット首相は、赤シャツ・グループの幹部を拘束する一方で、国民和解のための様々な委員会を立ち上げた。現在、治安は回復し、事態は沈静化しているが、タイ社会における基本的な対立構造は依然継続している。

外交面でも、国内政治の動向が影響を与えた。2009年、カンボジア政府が、タクシン元首相を同国の経済顧問に迎え入れたことなどから、両国関係は悪化していたが、2010年8月のタクシン元首相の顧問辞任を機に、アピシット首相とフン・セン・カンボジア首相との首脳会談などを経て、両国関係は改善に向かった。しかし、2011年2月国境地域においてタイ・カンボジア両軍の間で軍事的な衝突が発生し、両国関係は再び緊張している。

日・タイ間では、2009年に署名した日・タイ受刑者移送条約が2010年8月に発効するなど、司法分野での協力関係が進展した。また、外相会談が1年を通じ4回実施されるなど、政治レベルの交流も活発に行われた。8月には、岡田外務大臣がタイを訪問し、アピシット首相、カシット外相とそれぞれ会談を行い、日本人死亡事件の真相究明を求めた他、9月には、日本とタイとの共催で、「東西・南部経済回廊に関する日メコン国際会議」(於:バンコク)が開催され、日本とタイが協力してメコン地域開発を積極的に推進することが確認された。

ウ ベトナム

2010年は、ベトナムにとって、現在のハノイ市に初めて還都されて1,000年の記念に当たる年であり、盛大に記念行事が行われた他、ASEAN議長国としてASEAN関連首脳会議を主催したことから、多くの外国要人が訪問した年でもあった。2011年1月12日から19日には、第11回ベトナム共産党大会が開催され、10年後に近代工業国家入りを目指すことが謳(うた)われた「政治報告」、そのための「10か年発展戦略」、その他、「修正党網領」、「修正党規約」などの文書が採択された。書記長人事については、グエン・フー・チョン現国家議長が選任され、同書記長を始めとする党政治局員14名も確定した。経済面では、慢性的な貿易赤字やインフレに対する懸念がある一方、経済成長率が回復の兆しを見せ、当初予想を上回る7%近くという高い成長率が見込まれている。

日・ベトナム関係では、1月にはキエム副首相兼外相が外務省賓客として訪日し、岡田外務大臣との間で日越協力委員会第3回会合を実施した。10月には、ASEAN関連首脳会議開催に合わせ菅総理大臣がベトナムを公式訪問し、ズン首相との間で、「戦略的パートナーシップ」を包括的に推進していくことで一致し、原子力発電所建設やレアアース開発において協力していくこととなった。

エ ミャンマー

2010年3月、民政移管のための総選挙に関する関連法が制定されたが、自宅軟禁措置を受けていたアウン・サン・スー・チー女史を含む政治犯に対し選挙に参加する権利が与えられない内容であったことから、同女史の率いる国民民主連盟(NLD)は、総選挙に参加しないことを決定した。その後、8月には、総選挙を11月7日に実施することが発表され、同日、37政党が参加して総選挙が実施された。選挙の結果、テイン・セイン首相が党首を務める連邦連帯開発党(USDP)が全体で76%の議席を獲得し圧勝した。国民民主連盟(NLD)からの離党者が結成した国民民主勢力(NDF)の議席数は全体で16議席であった。11月13日には、約7年半ぶりにスー・チー女史に対する自宅軟禁措置が解除された。

日本は、総選挙に関し、自由・公正で開かれたものとするよう累次にわたりミャンマー政府に働きかけてきたこともあり、今般の総選挙は残念なものであったという内容の談話を発表した。2011年1月31日には、2010年11月7日に実施された総選挙の結果を踏まえ、1988年以来23年ぶりに国会が召集されるとともに、2月4日には、ミャンマー国会における選挙の結果、テイン・セイン首相が新大統領に選出された。日本は、テイン・セイン大統領のリーダーシップの下、ミャンマー新政府が、より開かれた、民主的なミャンマーに向けて前向きな措置を講じていくことを期待するとともに、日本を始め国際社会との関係が一層強化されることを希望する旨、談話を発出した。スー・チー女史に対する自宅軟禁の解除に関しては、これを一歩前進と考える旨の談話を発表した。日本としては、ミャンマー政府が人道状況の改善、民主化及び国民和解の実現に向けて、今後一層前向きな措置をとることを期待しており、引き続き働きかけている。また、2007年のデモの際の日本人ジャーナリスト死亡事件に関する真相究明を引き続き求めている。

国際社会では、欧米諸国などが、自由・公正で開かれた総選挙の実施という観点に鑑みてミャンマー政府の対応が十分ではないとして厳しく対応した。一方でミャンマー政府は、最高指導者であるタン・シュエ国家平和開発評議会(SPDC)議長が7月にインド、9月に中国を訪問するなど近隣諸国との関係を強化した。

オ ラオス

2010年は、ラオスにとって、2011年に予定される第9回人民革命党大会に向けた準備の年であるとともに、前回党大会にて採択された諸決議、第6次経済社会開発5か年計画の実施最終年として重要な年となった。経済面では7%台の高い成長率を記録し、外交面では第1回クラスター弾に関する条約締約国会議を主催し、成功裏に終えた。

日・ラオス関係では、2010年は外交関係開設55周年に当たり、3月には、チュンマリー国家主席兼党書記長がラオス国家主席として初めて公式に訪日し、鳩山総理大臣との日・ラオス首脳会議では、経済協力の他、貿易・投資促進、環境・気候変動分野における今後の協力関係について意見交換が行われた。さらに、両首脳は日・ラオス共同声明を発表し、両国関係を「包括的パートナーシップ」として強化していくことで一致した。その後も、日本から3月に秋篠宮殿下及び真子内親王殿下がラオスを私的御旅行になるなど、活発な要人往来が行われた。また、日本及びラオス両国で、民間団体による外交関係開設55周年を記念しての各種交流事業が数多く実施された。

カ インドネシア

ユドヨノ政権は、2010年も安定した政権基盤の上に、積極的な政権運営を継続した。堅実なマクロ経済運営もあり、経済も引き続き好調で、株価指数や外貨準備高などは過去最高を記録した。

10月、西スマトラ州ムンタワイ沖でマグニチュード7.7の地震とそれに伴う津波が発生し、450人を超える死者など、甚大な被害が生じた。同月に発生したジャワ島中部のメラピ山の噴火による犠牲者も400人近くに上った。こうした被害に対し、日本は50万米ドルの緊急無償資金協力を実施するとともに、火山専門家・呼吸器疾患専門家から成る国際緊急援助隊専門家チームを派遣した。

豊富な天然資源と大きな市場を有する地域大国であり、シーレーン(海上輸送路)上の要衝にあるインドネシアは、日本にとって重要な戦略的パートナーであり、G20のメンバーとして国際社会における存在感も増している。2010年も、日本はこうしたインドネシアと、G20サミット、横浜APECなどの機会に首脳会談や外相会談などを行い、緊密な二国間関係の更なる強化を確認した。10月、両国の複数の経済閣僚が初めて一堂に会する形で日・インドネシア閣僚級経済協議が東京で開催され、両国間の経済関係全般について、広範かつ具体的な意見交換が行われた。インドネシアがアジア地域における民主主義の促進を目指して開催している「バリ民主主義フォーラム」の枠組みの下、5月のフィリピン大統領選挙など及び7月の日本の参議院議員選挙の際に、「選挙訪問プログラム」が実施された。また、12月の第3回閣僚会合には前原外務大臣が出席し、「多様性の中の民主主義~アジアの特徴を力にして~」と題する演説を行った。この機会に前原外務大臣他とハッタ経済担当調整大臣他との間で「首都圏投資促進特別地域」構想に関する協力覚書が署名され、ジャカルタ首都圏におけるインフラ整備や官民対話の実施を一層促進していくことで一致した。

キ シンガポール

リー・シェンロン首相は、11月に小規模な内閣改造を行いつつ、引き続き安定した政権運営を行っている。経済面では、海外の堅調な需要を背景にエレクトロニクスや医薬品を中心とする製造業の景況が急回復するとともに、カジノに代表される総合リゾート施設の開業による観光関連産業の拡大などを受け、2010年のGDP成長率が14.5%と過去最高を記録した。

シンガポールは地域の経済活動の中核であり、日本企業も数多く進出する地域の拠点である。外交面においては、2010年にAPEC議長を務めた日本と、前年に議長を務めたシンガポールとの間で緊密な連携がなされた。両国間では、ASEAN、APECなど国際会議の機会を利用しての首脳会談、外相会談や閣僚などの相手国への訪問が行われた。

ク フィリピン

5月の大統領選挙の結果、9年に及んだアロヨ前政権からアキノ政権への政権交代が実現するなど、2010年はフィリピンにとって転換期となった。

アキノ大統領は、7割を超える高い支持率を背景に、汚職・腐敗の撲滅、ミンダナオ和平、投資環境整備による成長及び雇用創出、教育改革、行財政改革などを重要課題として取り組む決意を表明した。経済面においては、経済・金融危機や前年の台風被害の影響から回復し、鉱工業、製造業、不動産業、サービス業の堅調な伸びに支えられ、順調である。また、雇用創出の観点から、公共事業における官民連携を積極的に推進している。

アキノ大統領は内政に集中する姿勢を打ち出しつつ、外交面においては、外交を通じた経済利益の追求、海外フィリピン人労働者の保護を優先課題としている。

フィリピンは日本にとって、安全保障、緊密な経済関係、人的交流などの観点から重要な隣国である。日本は、5月のアキノ大統領就任式には藤村外務副大臣を特派大使として派遣し、アキノ大統領との間で良好な日・フィリピン関係の維持・強化を確認した。10月のASEAN関連首脳会議の際の首脳会談では、戦略的パートナーシップを育んでいくこと、フィリピンの経済発展・貧困撲滅及びミンダナオ和平の努力を引き続き支援していくことを確認するとともに、日・フィリピンEPAの重要性につき認識が一致した。ミンダナオ和平については、日本は引き続き国際監視団(IMT)への開発専門家派遣、ミンダナオにおける経済協力案件の実施(J-BIRD)、国際コンタクト・グループ(ICG)参加を通じた和平交渉支援を行っている。

ケ ブルネイ

経済・金融危機や資源価格下落の影響でブルネイ経済の成長は鈍化したが、石油・天然ガスを産出するアジア有数の高所得国であり、依然として国民の生活水準は高い。5月には小規模な内閣改造を行い、引き続き内政は安定している。日本は、液化天然ガス(LNG)総輸入量のうち約1割を同国から輸入しており、エネルギー安全保障の観点からも日本にとって重要な国である。

コ マレーシア

ナジブ政権は、3月に経済改革の具体的方針を提示した「新経済モデル」、6月に2011から2015年の経済開発計画となる「第10次マレーシア計画」、10月に経済重点分野を明示する「経済変革プログラム」など、相次いで経済関連の施策を発表した。これらの施策を通じ、サービス及び金融分野を始めとする経済改革と外国投資の誘致を進め、2020年までの先進国入りを目指すとともに、マレー系優遇策の修正を試みつつ、非マレー系住民からの支持獲得を図っている。

マレーシアは、日本にとって重要なシーレーンであるマラッカ海峡の沿岸国としての地政学的重要性を有し、日本企業の主たる海外製造拠点や日本に対する重要な天然資源供給地となっている。1980年代からマレーシアがとってきた東方政策を基盤として、日・マレーシア両国は良好な関係を発展させてきた。4月にナジブ首相が就任後初めて公賓として訪日した際には、首脳会談の成果文書である共同首脳声明「新たなフロンティアへ向けて強化されたパートナーシップ」において、環境・エネルギーを始めとする4分野での協力強化を表明した。9月にピーター・チン・エネルギー・環境技術・水大臣が訪日した際には、原子力に関する協力覚書への署名が行われた。4月の首脳会談の結果も踏まえ、両国はマレーシアに日本型工学教育を行う「マレーシア日本国際工科院(MJIIT)」を開校する準備を進めている。

(4)東ティモール

東ティモール政府は、国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)の支援も受けつつ、紛争後の復興段階から本格的な経済社会開発段階へと進みつつある。内政面でも、与野党の厳しい対立の中、国民議会内での論戦を通じて議会制民主主義が定着しつつある。

日本は、地域の平和と安定、平和構築への貢献という観点から、東ティモールの国づくりを一貫して支援している。3月には鳩山総理大臣とラモス=ホルタ大統領との間で、未来志向の二国間関係の継続・発展を確認した。9月からはUNMITに軍事連絡要員として自衛官2名を派遣するなど、人的貢献を含めた国づくり支援を進めている。

32 ASEAN(加盟国:インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)と日本、中国、韓国の3か国による地域協力の枠組み。

33 出典:World Bank World Development Indicators database