核軍縮・不拡散

「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議 第1回会合(結果概要)

(2022年12月10~11日、於:広島)

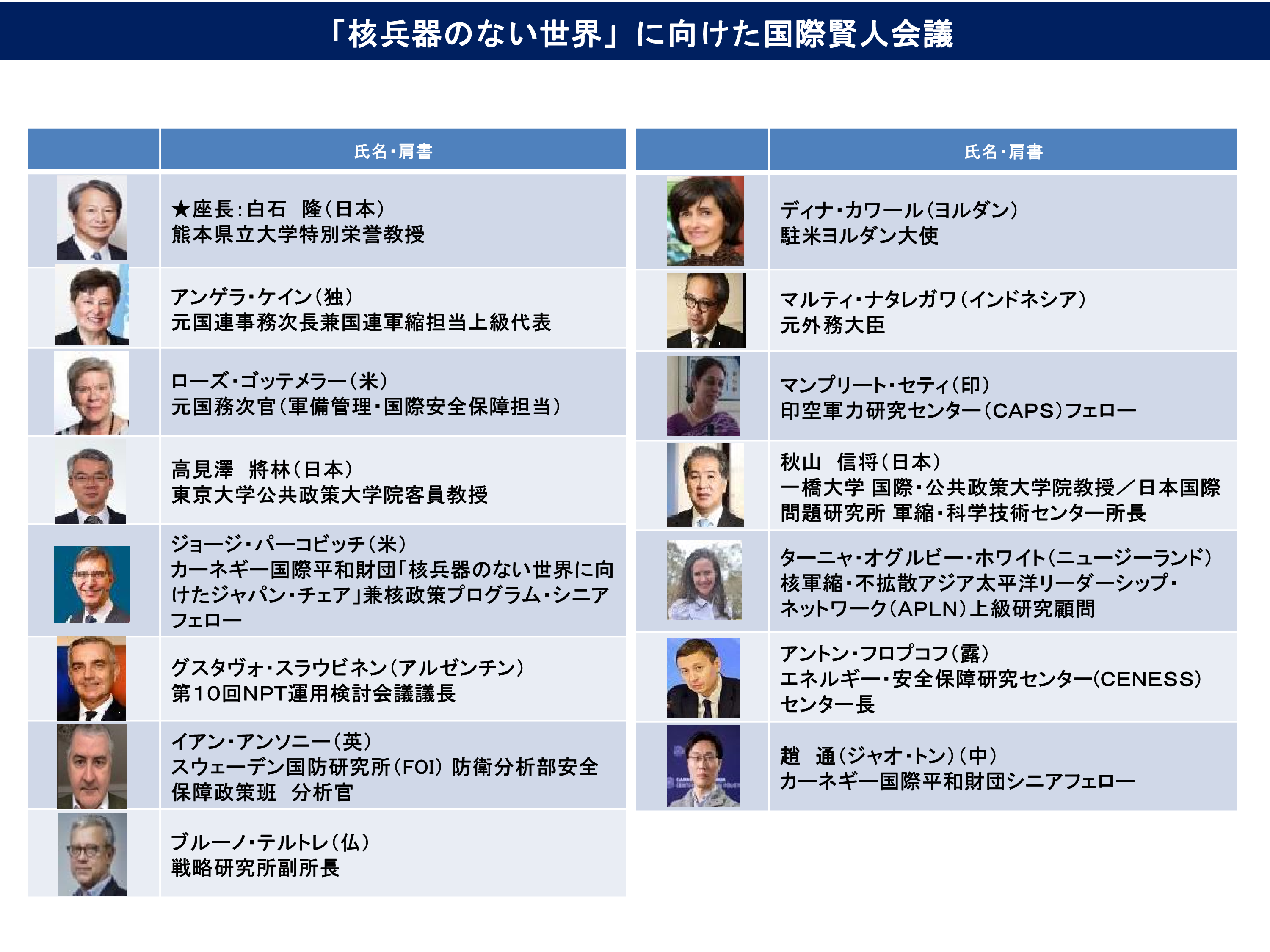

12月10日及び11日、「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議第1回会合が広島において開催され、白石隆座長(熊本県立大学理事長)を含む日本人委員3名の他、核兵器国、非核兵器国等からの外国人委員10名の合計13名の委員が対面参加し、バラク・オバマ元米国大統領等によるビデオメッセージも得つつ、率直かつ忌憚のない議論が行われました。

全体日程

- 9日:

- ユース非核特使OB・OG等との対話、武井俊輔外務副大臣主催歓迎夕食会

- 10日:

- 開会セッション(武井副大臣が岸田内閣総理大臣の開会挨拶を代読)、

セッション1及び2、被爆体験講話、NGOとの意見交換 - 11日:

- 原爆死没者慰霊碑への献花、平和記念資料館視察、

セッション3及び4、閉会セッション(岸田総理出席)、事後記者会見

1 開会セッション(10日午前)

冒頭、武井副大臣が岸田総理の挨拶を代読しました。岸田総理は、この度の国際賢人会議では、厳しさを増す昨今の状況の中にあっても理想に向かって進むことができる強固な基盤を今一度打ち立てることができるよう、世界の政治指導者の協力を得ている、委員には各国政府や市民社会、そして国際社会全体としてとるべき具体的な方策を示してほしい旨のメッセージを発信しました。

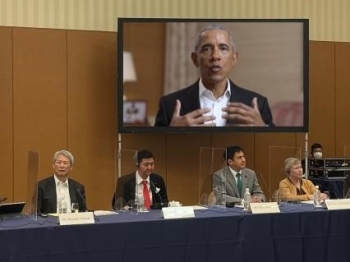

続いて、オバマ元米国大統領、フランク=ヴァルター・シュタインマイヤー独大統領、アンソニー・アルバニージー豪首相、アントニオ・グテーレス国連事務総長、フェデリーカ・モゲリーニ欧州大学院大学学長(前EU外務・安全保障政策上級代表)、モハメッド・エルバラダイ元IAEA事務局長のビデオメッセージが放映されました。

その後、白石座長が挨拶を行い、会議で重要なのは「礼節」を持って率直な議論を行うことである等発言があり、各委員から会議への期待や意気込みが述べられました。また、今次会合に欠席となったマルティ・ナタレガワ委員(元インドネシア外相)からビデオメッセージが寄せられました。

続いて小泉広島平和文化センター理事長が挨拶、開催地の有識者として出席し、被爆者の見方や意見を共有したい旨述べました。

締め括りとして、岸信夫総理補佐官から次回NPT運用検討会議も見据え自由闊達な議論を期待する旨述べました。

寄せられたビデオメッセージ

2 会合セッション

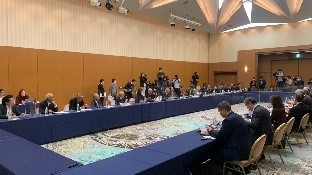

2日間にわたり、委員は4つのセッションを通じ、核軍縮を進める上での課題、核軍縮分野で優先的に取り組むべき事項や国際賢人会議の今後の進め方を議題として闊達な議論を行いました。その中でNPTの現状とこれに対する挑戦、核軍縮に向けた機運が盛り上がらない理由、軍備管理交渉の意義・挑戦といった諸点について議論が行われました。

3 閉会セッション(11日午後)

岸田総理は、委員から今次会合の議論の内容についての説明を受け、閉会セッションに出席しました。

岸田総理から、「核兵器のない世界」に向けては、現実的かつ実践的な取組を進め、機運を高めていくことが重要である旨述べ、厳しい「現実」を理想に近づけていくための具体的な方策について、より議論を深めていただきたい、日本政府としても来年のG7広島サミットは「核兵器のない世界」に向けた力強いメッセージを発信できるよう議論を深めていきたい、「ヒロシマ・アクション・プラン」に沿って現実的かつ実践的な歩みを進めていく旨発言がありました。

4 ユース非核特使OB・OG等との対話(9日午後)

参加者(ユース非核特使OB・OG及び高校生平和大使12名)から、被爆の実相を伝える活動等が紹介されました。質疑応答では、国連の役割、若者の関わり方、被爆証言の継承のあり方等についてやり取りが行われました。

5 被爆体験講話(10日午後)

八幡照子氏(広島で被爆(当時8歳))による英語での被爆体験講話に出席しました。委員との間では被爆当時の様子等について質疑応答が行われました。

6 NGO等との意見交換(10日午後)

被爆者を含むNGO等の出席者から、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求めていることを紹介しつつ、核兵器の非人道性や実態を理解した上で議論を進めるべき、核抑止の理論に依拠すべきではない等の意見が表明されるとともに、実践的な提言への期待が表明されました。委員からは、市民社会の活動を活性化するための工夫や若い世代の関与を引き出すための方法等についての考えが示されました。

7 原爆死没者慰霊碑への参拝・献花、平和記念資料館視察(11日午前)

(写真提供:広島市)

(写真提供:広島市)

湯﨑広島県知事及び松井広島市長の立会いの下で、原爆死没者慰霊碑への参拝・献花を行い、その後、平和記念資料館を視察しました。

8 事後記者会見(11日午後)

冒頭、白石座長から議論の内容について紹介しつつ、来年は2回の会合を開催することとなり、次回会合は、委員の日程等を踏まえつつ、委員による議論を軸として来年春頃を目処にハイブリッド方式(オンライン方式と対面方式の組合せ)で実施する方向で調整することとなった旨発言がありました。(その後質疑応答)

アンゲラ・ケイン委員(元国連事務次長兼国連軍縮担当上級代表)から、地政学的情勢を考えると政治リーダーの全幅の支援無しに良い提案はできず、今回は岸田総理の発案で経験豊富な専門家が集まり議論している旨発言がありました。

ローズ・ゴッテメラー委員(元米国務次官(軍備管理・国際安全保障担当))から、会合内での実質的で真剣な議論と、資料館や、慰霊碑訪問、体験講話といったプログラムが相まって会合の意味合いを高め、また、議論の質を高めることにもつながったと考えている、その点広島での開催に感謝している旨発言がありました。