わかる!国際情勢

「中央アジア+日本」対話20周年

今世界が注目する“中央アジア”

2004年に立ち上げた中央アジア5か国と日本の対話の枠組み「中央アジア+日本」対話は、今年で20周年の節目を迎えます。今では様々な国がこのような対話の枠組みを設けていますが、日本は、中央アジアの域内協力や地域全体としての発展に着目した対話を他の国に先駆けて始めたパイオニアです。

近年、中央アジアは急速な経済発展を遂げ、その重要性に世界各国が目を向けています。なぜ今、中央アジアは各国の注目を集めているのか、また、日本はこれまでどのような取組を実施してきたのか、本年予定している「中央アジア+日本」対話・首脳会合で何を目指しているのか、わかりやすく解説します。

1 ユーラシア大陸の十字路!中央アジア

2 日本と中央アジアの歩み

『一村一品』プロジェクトで生まれたフェルト作品

『一村一品』プロジェクトで生まれたフェルト作品

日本は、1991年に中央アジア5か国がソ連から独立すると、翌年にはいち早く外交関係を樹立。以降、共通の課題を抱えるこの地域の国々が協力し合うことが大切との考えから、国境管理、テロ・麻薬対策、産業振興、人づくり、防災、運輸物流、農業、観光などの分野で実践的協力を進め、地域内協力の促進を支援してきました。

(1)キルギスの産業を盛り上げる『一村一品』プロジェクト

キルギスの地方では、ソ連崩壊後に雇用がなくなり、貧困問題が深刻化していました。また、村落部では女性の地位が低く、家庭の用事以外で女性が出かける機会はほとんどありませんでした。そこで、大分県で成功を収めた『一村一品』プロジェクトに焦点が当たります。『一村一品』は、地域資源を活かして特産品を育てることにより、地域やコミュニティの活性化を目指す取組です。キルギスでは古くから遊牧生活の中で扱ってきた羊毛や、はちみつ、果実類を活かしたブランド商品が開発されました。2017年に小さな地域で始まった取組ですが、今ではキルギス各地に広がり、全国の地場産業の活性化に繋がっています。 『一村一品』プロジェクトで生まれたフェルト作品(2)国造りのための人材育成支援

1999年度に策定された「人材育成奨学計画」の下では、中央アジア諸国の若手行政官が日本に留学し、留学中に得た知見を帰国後に自国に還元し、日本との友好関係も一層強化されることが期待されています。これまで中央アジア地域からは700人以上を留学生として日本に受け入れ、現在では元留学生が出身国の指導的地位に就いている例もあります。

また、市場経済の基盤を担う民間企業の人材育成のため、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタンでは、日本人材開発センターを通じ、ビジネス人材の育成を支援してきました。

(3)テロ・麻薬の流入を防ぐ国境管理

中央アジアは、アフガニスタンからの違法薬物、密輸品、テロリスト等の流入が深刻な問題となっているほか、国境を越える組織犯罪の増加も懸念されています。こうした背景から、2019年度に「中央アジアにおける国境連絡事務所及び省庁間の機動的チームの能力強化による域内越境協力強化計画」が策定されました。この計画の下で、中央アジアの国境管理・薬物対策の拠点であるウズベキスタンにおける省庁間チームの能力向上を図るため、また、中央アジア5か国における国境連絡事務所の機能強化のため、機材供与や関係機関職員の研修等が行われています。

3 世界の注目を集める中央アジア

カザフスタンのビジネスセンター

カザフスタンのビジネスセンター

近年、米国、ロシア、中国、EU、韓国、インド、GCC(湾岸協力理事会)といった国等が、中央アジア諸国との協議の枠組みを各々設けるなどに見られるとおり、中央アジアは各国からの注目をいっそう集めています。その背景には何があるのでしょうか。

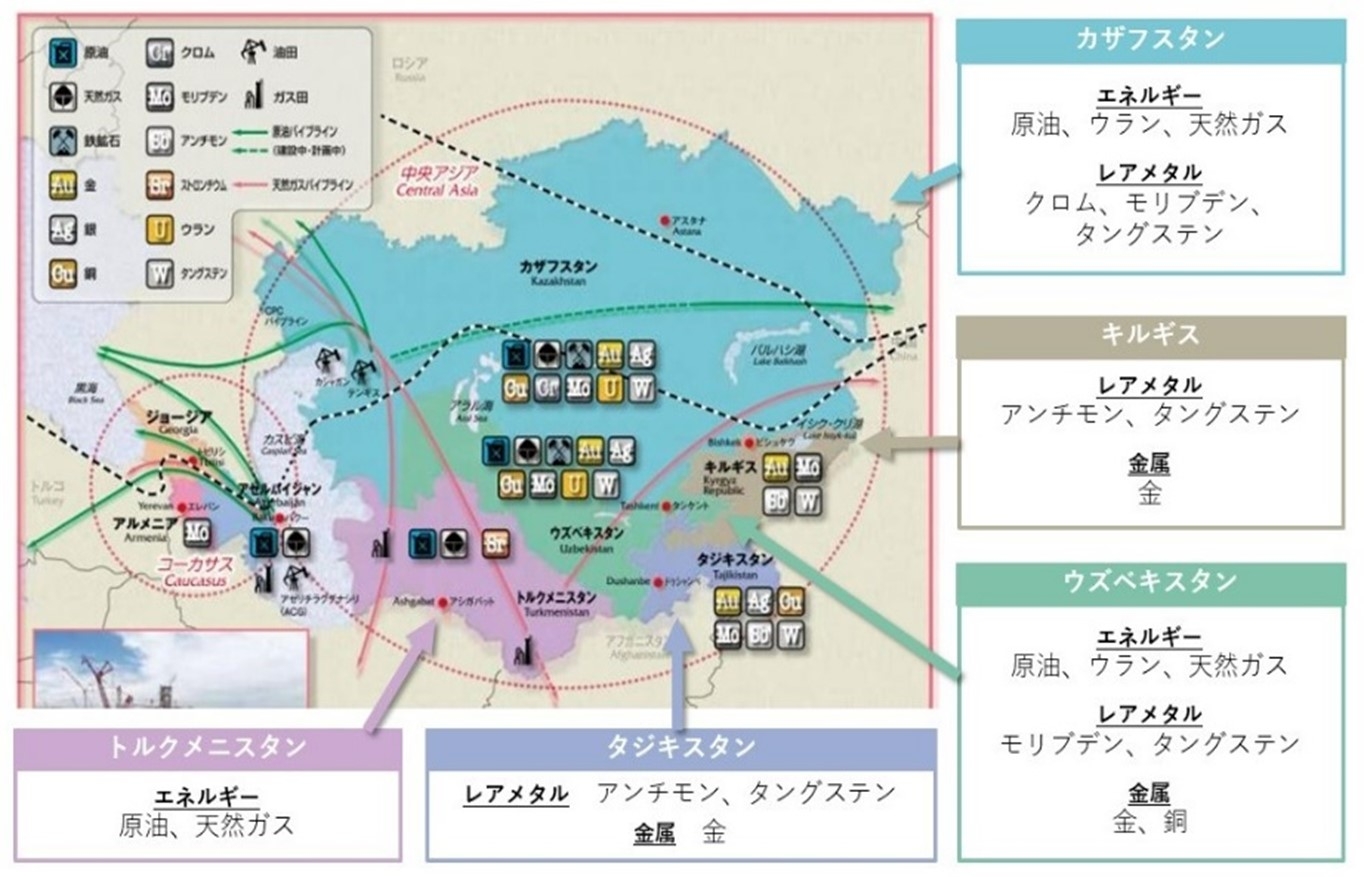

(1)エネルギー安全保障

中央アジアには、石油、天然ガスなどのエネルギー資源や、ウラン、レアメタルなどの様々な鉱物資源が埋蔵されています。資源やエネルギーのほとんどを海外からの輸入に頼る日本にとっても、中央アジアとの「資源外交」はエネルギー安全保障の観点からとても重要です。

また、カスピ海周辺地域からは、欧州やロシア、中国に向けてパイプラインが設置されており、中央アジアは重要なエネルギー輸送ルートにもなっています。

したがって、この地域の安定と繁栄は、国際的なエネルギー安全保障の観点からも大変重要です。

(2)欧州とアジアを繋ぐ交易路

2022年に始まったロシアによるウクライナ侵略によって、ロシアを経由した物流ルートの利用が困難となる中、中央アジアは、ユーラシア大陸の中央を横断し欧州とアジア地域を繋ぐカスピ海ルートとしても注目が高まっています。カスピ海ルートの開発は、グローバルサプライチェーン(世界規模で原材料の調達から販売まで行うこと)の強靭化及び中央アジアの経済的自立の促進にも繋がります。

(3)新たなビジネスチャンス

現在中央アジアは、GDP成長率約5.0%、人口伸び率約2.4%と高水準を保ち、新規市場として各国から注目を集めています。中央アジアは現在、資源依存型の経済から、環境に配慮した経済への転換を図っており、日本の技術力を活かした新たなビジネスを展開する好機にもなっています。

4 「中央アジア+日本」対話

日本は2004年、中央アジアの発展には地域間の協力が不可欠であるとの認識から「中央アジア+日本」対話を立ち上げ、日本が触媒となって、中央アジア諸国が主体となる地域協力を推し進めてきました。

中央アジア諸国にとって、地域全体と第三国の対話の枠組みを持つことは、日本との枠組みが初の試みでした。周囲を大国で囲まれ、常に慎重なバランス外交が求められる中央アジア諸国と、地理的に離れている日本。そんな日本だからこそ担える役割があるということで、日本の提案は中央アジアに受け入れられ、これまで9回の外相会合を行い、友好と相互信頼に基づくパートナーシップ及び互恵的協力を深化させてきました。

現在、ロシアによるウクライナ侵略により中央アジア諸国が様々な影響を受ける中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化していくためにも、中央アジア諸国と協力・連携していくことは、これまで以上に重要になっています。

こうした中、「中央アジア+日本」対話が20周年を迎える本年、岸田総理がカザフスタンを訪問し、初となる「中央アジア+日本」対話・首脳会合を開催する予定です。

同会合では、これまでの20年間の緊密な協力関係を基礎に、政治や経済、人的交流を始めとする様々な分野で、次の10年、20年、またその先へと続く日本と中央アジア諸国との更なる協力・連携を打ち出す予定です。ぜひその成果にも注目してみてください!