世界一周「何でもレポート」

チャレンジ!外国語 外務省の外国語専門家インタビュー

ベンガル語の専門家 小林さん

こんにちは!

ノモシュカール! (ベンガル地方のヒンドゥー教徒への一般的な挨拶)

アッサラーム・アライクム! (バングラデシュ等イスラム教徒への一般的な挨拶)

世界一周「何でもレポート」パート2の第23回は、ベンガル語の小林さんに登場いただきます。パート2始まって以来、1位2位を争う厳しい生活環境の中で専門言語を学んだ一人ではないでしょうか。インドのシャンティニケタンという農村(!)で1年間、研修をし、その後、コロナ禍でロックダウン中のバングラデシュの首都ダッカでの研修を終えた小林さんですが、どのようにベンガル語を学んでいったのでしょうか。

大学新設のベンガル語を専攻し、外務省に入省

そもそもベンガル語は外務省入省後に勉強を始めたのでしょうか。

「海外、特に途上国での仕事に関心があり、大学時代にベンガル語を主専攻として学んでいました。そして、学生時代、アイルランドやインド、バングラデシュに留学した際、多くの人から日本人や日本に対する信頼や尊敬、感謝の念に接し、日本人であることを誇らしく思うと同時に、自分も大学で学んだことを活かしつつ、日本や日本人のために貢献できるような仕事がしたいと思い、外務省に入省しました。」

当時の入省年次にベンガル語研修はない予定だったそうですが、遠慮気味にも第2~3希望あたりにベンガル語を希望したところ、人事課から、すでにベンガル語は既修者のため、英語もしっかり勉強してくださいと伝えられつつベンガル語を研修言語として割り当てられたそうですね。しかし、研修は英語圏に行くわけではないですよね?

インド西ベンガル州の地方・シャンティニケタンでの研修

「標準語といわれるベンガル語を学ぶなら、インドの西ベンガル州のコルカタ又はコルカタの北約180キロメートル(鈍行列車で3~4時間北上する)に位置するシャンティニケタン(注 Shantiniketan:ベンガル語の語源であるサンスクリット語で平和郷の意)という農村部が良いと語学の先生から言われていました。シャンティニケタンには、ノーベル文学賞受賞者であるタゴール氏が創設したビッショ・バロティという国立大学とその付属の幼小中高があり、牛や馬、山羊、犬などがそこら中で歩いているような、自然の多いのどかで静かな場所です。コルカタは学生時代に短期滞在したことがあったため、それまで訪れたことがなかったシャンティニケタンを研修地として選択し、ビッショ・バロティ大学に通うことにしました。」

農村部(!?)ですか。衣食住などで大変な面はありましたか。

「はい、停電が頻繁に起きて、一日中停電している時もありました。日本も夏は暑い日が続いているそうですが、シャンティニケタンでは最も暑い時は40度を超えるような気候でしたので、停電で電気が一切使えなくなると、日中は勉強に集中できず、夜も暑くて眠れないという時もありました。

また、日用品や食材を購入できるのは、近所にある小さな雑貨屋のみで、野菜や卵、鶏肉などは現地の人と同様、路上のローカルマーケットにて購入していました。さらに、近所には外食できるレストランは殆どなく、インドでは牛肉を食べることは忌避とされており、基本的に入手できないため、食生活においても苦労は多く、三食なけなしの食材で自炊していました。」

それは大変ですね。息抜きはありましたでしょうか。

「遊びにいくところもないので、家の周りにいる牛や山羊や犬などの動物との触れ合いが唯一の癒やしでした(笑)。

インドは非常に広く、多様な文化、宗教、人々が共存している国ですので、土地によって雰囲気も言語も異なるところが非常に興味深く、学ぶことも多かったです。コロナ感染拡大前には、インドの各地を旅行し、インドの様々な文化、慣習、人々、言語等を自分の目で見ることができたことが、非常に楽しい思い出として残っています。」

大学周辺の様子

大学周辺の様子

シャンティニケタン 街の様子、学生たちと

家庭教師と

家庭教師と

「チャレンジ!外国語」パート2始まって以来の苦労話です。買い物では値段交渉も必須だったそうです。しかし、語学は使ってみて覚えるという行動派の小林さんは、逆境にも負けず、積極的に大学の友達や大家さん、家庭教師と話す機会を作り、実践的な語学勉強を行っていたそうです。

バングラデシュでの研修

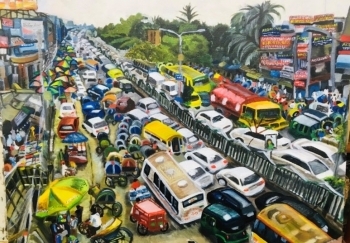

ダッカ市内の様子(小林さんが描いた油絵)

ダッカ市内の様子(小林さんが描いた油絵)

研修後半はなぜバングラデシュの首都ダッカに?

「学生時代にダッカを訪れたこともあり、もともとバングラデシュで研修を受けたかったのです。2016年のダッカ襲撃テロ事件の影響で、治安上の理由によりバングラデシュで研修を受けることができなかったのですが、条件付きで可能となりました。けれども、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、私が研修していた期間(2020年~21年)にも度々ロックダウンが行われ、自由に外出することができませんでした。」

そうなんですね。それは厳しい規制ですね。必需品の買いだしに出かけることも難しい日が続いた時期もあったそうですが、どのように語学勉強を続けることができたのでしょうか。

「コロナウイルス感染拡大のため、現地の大学にも通えず、現地の同年代の学生等と交流する機会があまりなかったことは非常に残念でした。そのためベンガル語の学習は、オンラインで授業を受けたり、ニュースを見たり、新聞を読んだり等自学自習を中心に行っていました。」

首都ダッカでの生活では村よりも停電の頻度は減ったものの、あいかわらず停電も起こるような生活だったそうですが、それ以外にも困ったことはありましたか。

「ダッカではお金を出せばたいてい何でも手に入りますが、バングラデシュは基本的に輸入依存国かつ保護主義で、輸入品に高関税を課しているため、総じて物価が高いことは研修生の身からすると難点でした。日本で手に入るようなサイズのたまねぎなどもインドやタイからの輸入に頼っているんですよ。(注 直径3-4センチメートル程度の小さなタマネギであれば、国産で入手可能。)」

細部まで見事に描写された素晴らしい作品ですね。ダッカ市内の活気あふれる様子が伝わってきます。

ベンガル語の紹介

ベンガル語は、どんな言葉ですか。

「ベンガル語は、日本語と語順が似ており、勉強しやすい言語だと思います。書き方も日本語と同様左から右に横書きで、日本人にとって発音もしやすいです。言語的系譜が同じことから、ヒンディー語との共通点も多いです。インド・西ベンガル州とバングラデシュのベンガル語は基本的に同じですが、『水』や『塩』等単語が違うものもあったりします。」

歴史が言語を築いているところもあり、一筋縄ではマスターできないものですね。

在バングラデシュ日本国大使館での勤務

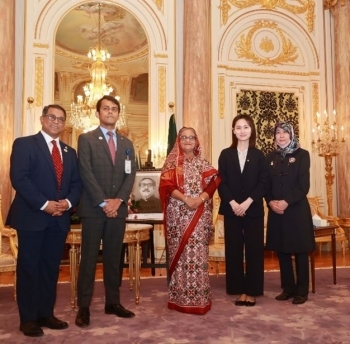

ハシナ首相来日

ハシナ首相来日

そして、大使館勤務がスタートしたわけですが、ベンガル語は陰の立役者として役立っているそうですね。

「バングラデシュという国名は、ベンガル語で『ベンガル人の国』という意味で、バングラデシュが1971年に独立する前の1952年2月21日、当時西パキスタン(現パキスタン)からウルドゥー語を使うことを強制されていた東パキスタン側(現バングラデシュ)の学生らが、自分達の母語であるベンガル語を公用語として認めるよう抗議運動を行い、多くの学生らが犠牲になったという歴史があるほど、バングラデシュ人は自分達の言語であるベンガル語を愛し、大切に思っています。ちなみに、毎年2月21日は『国際母語デー』として国連教育科学文化機関(UNESCO)でも認定されています。そのため、当地ではベンガル語を話すと喜んでもらえることが非常に多いです。一方で、バングラデシュは英領植民地であったという歴史的名残もあり、政府関係者等には英語で話すことを好む方もいるため、外交の場面では英語を使ってコミュニケーションをとることも多いですが、そんな方々にもベンガル語で話しかけると、多くの人は非常に驚くと同時に、好印象を持ってくれます。

大使館の業務においても、政府からの連絡等当地における情報発信の第一報はベンガル語で行われることも多く、その際にはベンガル語で読解し、翻訳する作業等も担当しています。

また、2023年4月に行われたハシナ首相の訪日の際には、首相リエゾン(注:連絡要員)を担当しましたが、その際にも、関係者との意思疎通において、ベンガル語を使う機会があり、様々な政府関係者との関係構築に役立ちました。そういう意味でも、当初研修言語を割り振られた際に言われた、ベンガル語と英語のどちらも使って仕事をしています。」

二国間関係

最後に、日本とバングラデシュとの二国間関係への想いを聞かせてください。

「バングラデシュと聞くと、まだまだ貧しく、洪水やテロなどのイメージが強いと思いますが、非常に親日国で、穏健なイスラム教徒が多い国、世俗主義の国です。

日本は1971年のバングラデシュ独立以来、経済支援等を通じて良好な二国間関係を維持してきています。バングラデシュ人と会うと、必ず開口一番に、「日本はバングラデシュの長年の友好国である」と、日本への尊敬や感謝の言葉をいただくのが印象的です。『ドラえもん』や『ちびまる子ちゃん』などの日本のアニメや、ドラマ『半沢直樹』等もベンガル語で放映されており、日本のマンガ・アニメをはじめとしたソフトカルチャーも若者の間で人気があります。

バングラデシュは、『自由で開かれたインド太平洋』の実現に向けても重要な国の一つであり、従来の開発協力を中心とした二国間協力の関係にとどまらず、より多様な分野で両国の関係がより一層深まっていけばいいと思っています。」