世界一周「何でもレポート」

チャレンジ!外国語 外務省の外国語専門家インタビュー

ペルシャ語の専門家 清水さん

ペルシャ語を習得するまで

(研修時代、イラン映画界の巨匠・バフマン・ファルマンナラー氏(左端)と)

(研修時代、イラン映画界の巨匠・バフマン・ファルマンナラー氏(左端)と)

清水さんがペルシャ語の専門家になるまでどのような勉強をされてきましたか?

「大学入試の際に専攻語としてペルシャ語を選択しました。もともと未知なイスラム世界に関心があったのに加え、高校時代の世界史の授業や2001年に発生した同時多発テロ事件からの一連の国際情勢の影響を受けたのだと思います。大学では読み書き文法を中心に勉強しました。留学することもなかった上に、人と話すことが得意ではない私は、学生時代には片言でしか話すことができませんでした。それでも学生時代にはイランを3回訪れ、やがて外務省のペルシャ語専門家を目指すようになりました。入省後の研修で、現地の人と接触することで、少しずつ話すことができるようになりました。」

ペルシャ語について

ペルシャ語はあまり聞きなれない言語ですが、どのような言語ですか?

「ペルシャ語は、主にイラン、アフガニスタン、タジキスタンといった国で使われている言語です。現在のペルシャ語は、10世紀頃、現在の中央アジアで形作られてきたといわれています。

これらの地域で使われている言語ですので、日本ではあまり身近に感じられないかもしれません。また、現在のイランでは、ペルシャ語はアラビア文字で記述されています。アラビア文字は、元来アラビア語を書くための文字で、有名な『コーラン』もアラビア語(アラビア文字)で記述されています。

では、アラビア語とペルシャ語は似た言語なのでしょうか。実は、違う言語なのです。両者の関係は、中国語と日本語の関係といったらわかりやすいかもしれません。文法的には違っていても、文字や単語の共通性があります。また、ペルシャ語は、英語などヨーロッパで使われている多くの言語が分類される、インド・ヨーロッパ語族の中の仲間とされています。

『ことば』を考えるときに、実は話すための『言語』と文字にはあまり大きな関係がないということに気付くと面白いかもしれません。どの文字で言語を記述するかは、国によって異なり、例えば、国の政策によって、文字を決定することができるのです。イランやアフガニスタンのペルシャ語はアラビア文字が使われていますが、タジキスタンでは、旧ソ連の一部だったこともあり、現在、ロシア語と同じキリル文字でペルシャ語が記述されています。タジキスタンに赴任したペルシャ語専門職の先輩たちはキリル文字も習得されるようです。

実は米国には多くのイラン人が住んでいて、移民の第二、第三世代が生まれています。ペルシャ語で会話ができても、アラビア文字の記述での読み書きができない人たちも多く、その人たちは英語のアルファベットを使ってペルシャ語を記述することも少なくありません。

ペルシャ語は、近世以降、地域の中心的な言語であり、共通言語の役割をも果たしてきたとされています。私がペルシャ語を学び、勤務したイランは、多民族、多言語、多宗教が共存する社会です。現在のイランでも、この複雑な多様性の中にある共通言語としての役割がペルシャ語にはあります。イラン国内を巡っていると、まずはテヘランのアクセントとは違うペルシャ語の方言があり、トルコ語系のアゼリー語、トルキャマン語、ペルシャ語の親戚とされるクルド語、印欧語族のアルメニア語さらにアラビア語、などなど多種多様な言語が存在しています。このような状況で、共通言語の役割を果たすのがペルシャ語なのです。」

日本とイランとの歴史的な関係性について

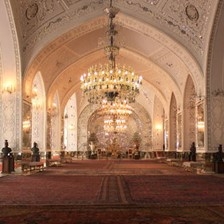

ゴレスタン宮殿内部(出典:Sorush Angabini)

ゴレスタン宮殿内部(出典:Sorush Angabini)

「1929年、日本とイランは外交関係を開設し、同年、特命全権公使(当時、特命全権大使は限られた国のみでした)としてイランに赴任した笠間杲雄氏は、当時の皇帝レザー・シャーに信任状を捧呈します。笠間氏の手記によれば、自分の公邸から旧市街の中心地にあったゴレスタン宮殿に馬車で向かい、信任状を捧呈したようです。現在、ゴレスタン宮殿はUNESCOの世界遺産に登録されています。

2019年は外交関係開設90周年に当たる年でした。これを記念し、このゴレスタン宮殿で、日本の一般財団法人プロジェクションマッピング協会が製作した、長きにわたる日イランの伝統的友好関係を振り返る作品が上映され、当時の外務大臣政務官も出席しました。この世界遺産でプロジェクションマッピングが行われるのは史上初めてのことで、まさに90周年を記念する行事となりました。」

プロジェクションマッピング映像(協力:一般社団法人プロジェクションマッピング協会)はこちら(動画) でご覧ください。

でご覧ください。

好きこそ物の上手なれに

清水さんが語学を勉強するに当たって,心がけていることはなんでしょうか?

「言語を勉強するときに、言語学的な話や歴史の話は直接的には役立たないかもしれません。ただ、基礎が大事で反復練習が必要とされる語学学習に当たって、自分の関心事項を見出すことは、モチベーション維持の観点から重要ではないかと思います。例えば、私の場合は、歴史的な町の散策が、言語学習に役立ちました。イランの首都テヘランも、世界中の首都と同様、拡大の一途を辿っていますが、もともとは宮殿やバーザールを中心とした小さな街でした。19世紀に作成された地図を片手に旧市街を歩くと、今でも当時のままの姿で多くの『通り』が残っていることに気づきます。こうしたことをきっかけに、もっと多くの情報を知りたいとペルシャ語の文献を読んだり、イランの人々とこの話題で盛り上がったりすることで、言語習得や研鑽に自然と繋がったと思います。外交の世界であれ、何の世界であれ、自分の好きなこと、関心のあることを入口に新しい世界が切り開けると楽しいかもしれません。」

最後に

「ペルシャ語専門家は、外務省内で十数人います。ペルシャ語が使われるアフガニスタンで最近まで大使を務めた方もペルシャ語の専門家です。先進国の外務省でここまで多くのペルシャ語専門家を組織的に育成しているところを私は知りません。世界最大規模の人数の外交官を抱え、日本の同盟国である米国の外交官は、イランの首都テヘランにはいません。

ペルシャ語が使われているイラン、アフガニスタン、タジキスタンといった国々を中心に、ペルシャ語の専門家は、言語を駆使し、外交の最前線で強い責任感をもって日々の業務に取り組んでいます。長い公務員人生で、いつもペルシャ語を使う業務をするわけではありませんが、私もペルシャ語専門家の一員として、これからも微力ながら日本外交のために尽力していきたいと考えています。」