世界一周「何でもレポート」

チャレンジ!外国語 外務省の外国語専門家インタビュー

中国語の専門家 紺野さん

専門言語の簡単なフレーズ

您好!我很高兴今天能够接受您的采访,请多关照!(こんにちは!今日はインタビューを受けることができて嬉しいです。よろしくお願いします!)

今のは中国語の挨拶ですか?中国語には独特のイントネーションがあると聞きますが。

「そうなんです。中国語には声調と呼ばれる音の上げ下げがあります。中国語は漢字を使っているだけに読んで理解することは比較的簡単ですが、習得するためには発音と声調が難関です。同じ発音でも誤った声調では全く違う意味になることもあります。この音の上がり下がりはとてもやっかいですが、滑らかに話すとまるで歌っているように聞こえる、とても美しく味のある言語です。」

過去の留学経験の有無/中国の印象

中国語をマスターするのは難しそうですが、外務省に入る前は中国に留学されていたのでしょうか。

「入省前は、海外への長期滞在の経験は全くありませんでした。スポーツの国際試合に出場するために遠征した10日間が最長だったと思います。

中国にも一度も渡航したことがなかったので、私が当時漠然と思い描いていた中国は、中華料理、京劇や漢詩などの悠久の歴史を持つ伝統文化の国という印象でした。しかし外務省に入り、在外研修で中国に渡航した2014年頃はちょうど、連日報道で中国の深刻な大気汚染について、都市部に砂埃が舞っている映像とともに紹介されていた時期でもあり、日中関係が芳しくない時期でもあったので、渡航について周囲に心配されたことを覚えています。

在外研修地の大連と合わせて、中国には2014年から2020年までの6年間弱、滞在してきましたが、実際に生活してみて、中国に対するイメージは大きく変化しました。都市部での生活は先進的で洗練されていながらも、人と人とのつながりが大事にされ、多様な個性が許容される国という印象を持ちました。また、大気汚染も、滞在していた数年の間に改善されつつある実感がありました。何より、中国は広くて大きくて、人の多い国です。少し地方に行けば、生活水準も食べ物も言葉も気質も異なります。色々な方が中国について色々なことを言われますが、その意味は行ってみて初めて分かりました。ぜひ話を聞くだけでなく、新型コロナウイルスが終息し、出入国に関する規制や隔離などの措置が緩和したら、実際に行ってみて、自分の目と耳で中国を体感されることを強くお勧めします。」

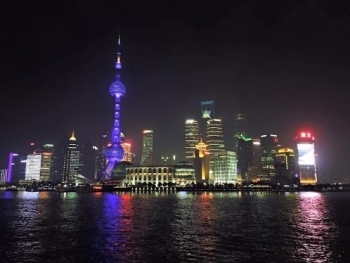

先進都市・上海

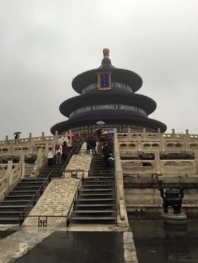

先進都市・上海 北京・天壇公園

北京・天壇公園 四川省・黄龍

四川省・黄龍

中国での発見

研修時には大連茶道同好会で

研修時には大連茶道同好会で中国の館員と共に茶道を学び、紹介。

生まれて初めて着たチャイナドレス

生まれて初めて着たチャイナドレス

「もう一つ、私は中国に渡って『新しい自分』を発見することができました。私は中国語を話すときには性格が変わります。初めて国外で暮らす私にとって、中国での生活は分からないことだらけでした。それまでの人生の中では(実践できていたかどうかは別としても)謙虚さが日本人としての美徳と考えてきましたが、恥ずかしがって分からないままにしておくと、生活にも勉強にも支障が出ます。

在外研修が始まったばかりの頃、帰宅のためにスクールバスに乗ったところ、最後に私と共に車内に残った先生の希望でバスがルートを外れて走り出したことがありました。私は何が起きているのか理解できないまま、理由も聞けず、『降ろして』とも『「元のルートに戻って』とも言えず、結局先生と同じ場所で降りて、十数キロの道のりを歩いて帰る羽目になりました。その後は、それまでよりも更に必死で中国語の勉強に取り組みましたし、プライドをかなぐり捨てて、拙い発音ながら大きな声で『下车!(降ります!)』と言えるようになりました。今では、分からないことは分からないと中国語ではっきり言えますし、率直な言い方ができます。

もちろん通訳の際には、話し手の語調や感情まで可能な限り忠実に表現することが理想です。その意味でも、新たな自分を発見したことは表現のバリエーションを増やす上でとても大きな収穫となりました。」

勤務地でのエピソード

通訳の話がありましたが、中国での勤務のお話しを聞かせてください。

「私はこれまで、青島と北京の2か所で勤務しました。ちょうど日中関係が好転した時期でもあり、特に北京にいた2年間は日本から毎月ひっきりなしに訪中客がある状況でした。中国語を専門とする職員として、エネルギー、女性活躍、科学技術、労働、医療、金融、開発援助などの幅広い分野の通訳を担当し、幅広い分野の中国政府機関・企業と調整を行ううちに自信が持てるようにもなりました。

私が青島や北京で担当していた仕事については、『外交という仕事』というパンフレットやYouTube外務省チャンネル で紹介していますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。」

で紹介していますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。」

特に印象に残った仕事

中国で勤務している中で、特に印象に残った仕事は何ですか。

「湖北省の邦人退避オペレーションです。2020年1月、新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、一千万人都市である武漢市を筆頭に湖北省各都市がロックダウンされました。日本政府はこのとき、日本から航空機を派遣し、帰国を希望される邦人を中国湖北省から退避させることを決定しました。

対応のために館内の全体会議が招集された翌日には、大使館から8名の館員が武漢に向かいました。武漢での対応の一端については、植野篤志・特命全権公使(現外務省国際協力局長)が『外交』(Vol.62)の中で臨場感のある『奮闘記』を発表されていますので、そちらをご覧いただければ理解を深めていただけると思います。

大使館では、前例のないオペレーションに、所属部署の垣根を越え館員総出での対応となり、私は経済部長の下に立ち上げられたオペレーションチームに加わることになりました。『武漢チーム』や外務本省と連携しながら、湖北省内の交通制限や感染状況に関する情報収集、湖北省にいる邦人との連絡、外交部や商務部との各種交渉などの作業が、手探りながらも着実に進められました。

1月末から2月にかけて、日本政府が派遣したチャーター機には、5便とも日本を出発する時に支援物資が積み込まれ、直接武漢に届けられました。同じ時期に日本の各地、多くの個人・団体から中国各地に届けられた支援物資や、中国を応援する日本のイベントや声に対し、中国のみなさんからは感謝の声が寄せられるとともに、中国外交部の定例記者会見において、報道官が長い時間を割いて日本からの応援についてとても詳しく紹介してくれました。当時、報道官の発言をオペレーションチームや武漢、外務本省に共有するために和訳しながら、温かい気持ちになったことを覚えています。

また、オペレーションの途中からは、不測の事態に迅速に対処し、湖北省に滞在されている邦人の不安を和らげるために、大使館員がチャーター機に搭乗予定の方とマンツーマンで連絡を取り合っていました。実際にチャーター機で帰国された方は、帰国後の検査や指定された施設での隔離という不自由な環境にあったにもかかわらず、「ありがとう」という音声メッセージやメール、SNSメッセージなどを寄せてくださいました。それが館内の会議で共有されると、徹夜明けの疲弊した頭と体に染みわたるように感動で満たされました。

今振り返ると、中国語の専門職として求められた役割は、情報収集から中国側との交渉・調整、翻訳作成等、オペレーションの土台を支える横断的なものでした。海外の邦人の安全を守ることは、在外公館と館員の最も基本的かつ重要な業務です。他人の人生を変えてしまうかもしれない、失敗はできないというプレッシャーと緊張感の中で、自分の中国語を使ってオペレーションチームの仲間全体を最後まで支えることで、希望者計828名の帰国に微力ながらも貢献できたという体験は、私の一生の財産だと考えています。」

なりたい外交官の姿

最後に、目指す外交官の姿を教えてください。

「私が外交官になったのは、中学生のときに外国での反日デモの報道を見て、「日本っていい国じゃなかったの?」とショックを受けながらも、彼らの言葉で直接対話をし、日本を知ってほしい、相手を知りたいと思ったことがきっかけです。

私は中国語を元々勉強していたわけでもなければ、入省前に中国に留学した経験もありませんが、外務専門職にとって、それは中国語ができないことの言い訳にはなりません。対話をするためには、中国語を学び、中国を知ることは最低条件です。

広くて大きな中国を理解するためには一生が勉強、終わりはありません。日本や日本国民のためになるよう、多くの先輩方に続き、知識と経験に裏打ちされた外交官になることが今の私の目標です。」