世界一周「何でもレポート」

チャレンジ!外国語 外務省の外国語専門家インタビュー

ポルトガル語の専門家 井手さん

リスボン旧市街。オレンジ色の屋根と白い壁が紺碧の海に映える

リスボン旧市街。オレンジ色の屋根と白い壁が紺碧の海に映える

リスボン旧市街の街並み

リスボン旧市街の街並み

Olá! Como estás? (オラ!コモ エスタス?)=こんにちは!調子はどう?

なぜポルトガル語?

大学時代に海外留学を経験した井手さん。現地の人と接する中で,日本という国が予想以上に好感を持たれ,立派な国と評価されていることを感じました。海外で暮らす日本人が何世代もかけて築いたこの目に見えない財産を,自分も将来に残していけるような仕事をしたいと思ったそうです。

ちなみに,このときの留学先はポルトガル。大学で既にポルトガル語を学んでいたそうですが,なぜ?

「英語以外の言語に興味がありました。ほかの言語でもよかったかもしれませんが,高校の頃にボサノヴァなどのブラジルの音楽をよく聴いていて,そのポルトガル語の響きが耳に心地よかった。カフェなんかで流れていて,オシャレな雰囲気もありますよね(笑)。」

どちらかというと,「楽しそう」と軽い気持ちで選んだポルトガル語でしたが,その後外務省に入省,希望通りポルトガル語の専門家として歩むことになります。

ポルトガル語は楽しい!

「ポルトガル語は,ラテン系言語に共通ですが,不規則動詞や時制が多いため,英語しか学習していないと最初は難しく感じるかもしれません。でも慣れれば主語を省いても,動詞だけで話が通じるので便利ですよ。」

発音も,日本語にはない鼻母音がありますが,基本的に母音は日本語と似ていて,書いてあるとおりに読めば大体通じるそうです。

ポルトガル語を公用語とする国は,よく知られるブラジルの他にも,アジアでは東ティモール,アフリカではモザンビークなど数カ国があります。

ちなみに,同じポルトガル語でも,ポルトガルとブラジルでは文法や発音が少し違い,日本人にはブラジルの発音の方が母音がはっきりしていて聞きやすいのだとか。文字表記も,ポルトガル式では昔の名残で,今では発音しない文字も綴りに残されています。数年前に,ポルトガル語圏全体で表記を統一する協定が承認され,「ブラジル式」表記が採用されたのですが,「当初から,ポルトガルでは反対する知識人も多くいて,国内での施行後も新聞で古い表記と新しい表記が並行運用されていました。ブラジル表記の方が合理的に思いますが,ポルトガル人としては『この方が美しいんだ』と。やはり自分たちが一番歴史があるという誇りがあるのでしょうね。」

夏は海に行くのが一般的な習慣(ただし,海水が冷たいのでもっぱら日光浴を楽しみます)

夏は海に行くのが一般的な習慣(ただし,海水が冷たいのでもっぱら日光浴を楽しみます)

歴史といえば,日本とポルトガルには「鉄砲伝来」以来,400年以上の長い交流があります。このため,ポルトガル語学習には,こんな楽しみも。

「古くからの文化的なつながりの中で,外来語というより既に日本語になっているポルトガル語がけっこう多いんです。たとえば,「パン」(pão パォン)や「ボタン」(botãoボタォン),「カッパ」(capa カパ),「カルタ」(carta カルタ),「じょうろ」(jarro ジャッロ(ホ)),シャボン(sabão サバォン)・・・これらは実はポルトガル語。『金平糖』なんかは漢字を当てて完全に日本語になっていますが,元は”confeito”(コンフェイト)というポルトガルの砂糖菓子からきているんです。ほかにもたくさん例があって,普段の日本語の中にポルトガル語の名残を発見するのが楽しいです。」

控えめなラテン人

ポルトガルは一言でいうと「とても明るい国」。南北に海に面し,太陽の光にあふれ,気候も温暖。のんびりとしていて,日本人には暮らしやすい国だそうです。人もラテン気質で陽気。ただしちょっとシャイなところもあって,井手さん曰く,ポルトガル人は「控えめなラテン人」。

「『遠慮』という単語はないらしいのですが,それに似た感情を示されたり,そんな細かいことまで気を遣わなくてもいいのに,と思うこともありますね。例えば私がみんなの前で冷やかされて,その場ではわーっと盛り上がっても,後で『あんなこと言ったけど,あれ大丈夫だったかな?』とか,そんな風に気を遣ってくれる人もいて。ちょっと日本人ぽいなと思いましたね。」

「サウダージの国」とも称されるポルトガル。日本語にすれば「郷愁」に近いとされるこの言葉は,遠くに行ってしまって帰ってこないものを懐かしむ気持ち,と説明され,ポルトガル人独特の感情と言われています。

「サウダージはポルトガルにいると,しょっちゅう耳にする言葉です。例えば,友人が遠くに行ってしまう時に,また会いたいという意味も込めて,『あなたのサウダージを感じる』と言ったり,私のように日本人を見かければ『日本のサウダージでいっぱいだろ』という具合です。」

サウダージの精神を歌ったファドという民族歌謡があり,こぶしのきかせ方なども日本の演歌に似ているとか。

「ノリが明るい一方で,ぐっと情緒的なところもあって,そんなところが日本人になじみやすいのかもしれません。」

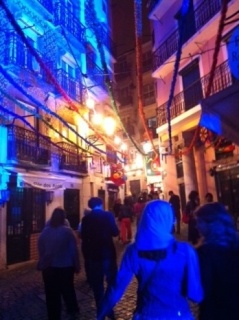

サント・アントニオ祭で賑わうリスボン旧市街アルファマ地区

サント・アントニオ祭で賑わうリスボン旧市街アルファマ地区

リスボンでの研修生活

入省後はリスボンで2年間の研修生活を送りました。当初,大学で聴講生として政治学を学んでいましたが,物足りなさを感じ,2年目は一念発起してマスターコースへ進学。そこは,政治安全保障をテーマに,ポルトガルの陸軍士官学校と大学が共同で運営するコースでした。周りはポルトガル語ネイティヴの学生ばかりで,アジア人はたった一人。しかも先生は軍人!

「皆の前に立ってプレゼンをするんですが,発表の中身もさることながら,プレゼンの仕方から怒られていました。スライドを見ながら話すと『スライドを見るな!それはおまえが見るためにあるんじゃない』と怒られ,『声が小さい!聞こえない!』等々,合間に教官から容赦ない指導が。厳しかったですね(笑)。」

後に大使館で勤務を始め,安全保障分野での交流を手がけた時に,ポルトガル側のカウンターパートが研修の時の先生だったという偶然もあり,大いに人脈が生きたそうです。

語学力は苦情で磨く!

井手さんが研修中に住んでいたのは,旧市街にある「ぼろぼろのアパート」。リスボンでは歴史ある街並みを保存するため,屋根の色や,建築方法にきびしい規制があるそうですが,井手さんのアパートは外観に劣らず中身も古く,住居のトラブルが絶えなかったそうです。

「住んでいる間,ついに水漏れが直ることはなかったし,とつぜん台所の排水溝からヘドロのようなものが噴き出して天井にバシッ!とくっついたり・・・」。

大家さんに連絡しても反応がのんびり。そこで,迅速に対応してもらうには,どのように苦情を伝えれば効果的か?と表現を練ります。

「語学を教えてもらっていた家庭教師に,ストレートに伝えつつ,強く,しかし乱暴ではない言い方はどうしたらいいんだろうね,なんて言い回しを相談したりして。微妙な表現を学ぶことができて,勉強になりましたね。」

これはお仕事でも役に立ちそうですね!

パネルディスカッションで東日本大震災後の復興状況や日本の防災対策について情報発信する井手さん

パネルディスカッションで東日本大震災後の復興状況や日本の防災対策について情報発信する井手さん

サントメ・プリンシペでの経験

研修後はリスボンの大使館で勤務開始。政務等の様々な業務を担当し,通訳もこなす中で,印象に残ったのはこんな体験です。

アフリカにあるサントメ・プリンシペという国で大統領選挙が行われることになり,協力のため,日本政府は選挙監視団へ人員を派遣することになりました。同国の公用語はポルトガル語。言葉ができる人を,ということで遠くポルトガルにいた井手さんに白羽の矢が立ったのです。

監視団の一員として到着すると,現地の人たちが珍しい外国人(井手さん)を見つけて歓声を上げたり,車上に乗り込んできたりという激しい歓迎(?)に驚きつつ,奥地まで車を走らせ,選挙地区を見回りました。ポルトガルとは全く違う世界で活動する中,同国の大統領から,選挙監視に参加する各国代表に会いたいとの一報が。

「大統領や首相から呼び出され,日本の日々の支援に対する謝意を直接述べられたんです。日本人が私一人だったためですが,まだ研修が終わったばかりの若輩者の自分が,一国の大統領と直接言葉を交わして,日本としてのメッセージを伝える。非常によい経験になりました。外務省に入ってよかった,と思いましたね。」

「私たちは,あなたたちのそばにいます」

ポルトガルの人々は非常に親日的で,日本に対しては,文化的に洗練され,歴史もある平和主義国と,とてもよいイメージをもっているそうです。

井手さんが,この二国間の友情を深く実感したのは,東日本大震災が起こった時でした。

「当時,政府はもちろんですが,本当に色々な人が,励ましやいたわりの言葉をかけてくれました。道を歩いていても,エレベータに乗り合わせた時も,見知らぬ人たちが,私が日本人だとわかると,『私たちは,あなたたちのそばにいますよ』と声をかけてくれたんです。感動しました。これまで友好的な関係を保ってきたおかげなのかな,これが日本外交のいいところなのかもしれない,と思いました。」

リスボンを離任する前,震災後一周年を機に,大使館として日本の防災対策や全力で復興に向かう姿をポルトガル国内に伝えた際,井手さんはそんな体験もあって,使命感をもって情報発信につとめたそうです。

地元リスボンのサッカーチーム

地元リスボンのサッカーチーム

好きな言葉・便利なフレーズ

É fixe!/É porreiro (エ フィッシュ/エ ポヘイロ)

それいいね!かっこいい!というような意味の口語表現です。会話でよく使われます。友人同士で話がはずんだときなどによく”Fixe!”といったり,また相手に向かって”És fixe!”と使ったりもします。

ポルトガル豆知識

ポルトガル人の心をつかむには

ポルトガルの人はサッカーが大好き。W杯等の時期には国中が大きく盛り上がります。

「南アフリカW杯の時は,大使館で勤務していたのですが,ポルトガルの試合の時間になると周辺のオフィス街がしーんとするんです。そしておそらくゴールが決まった瞬間,地鳴りのような,『うおーーっ』という音がそこら中のビルから響いてきて,ああみんな見てるんだなと。」

一度,ポルトガルの要人を招いて行事を企画したことがありました。先方の出席を得ようと連絡をしても,「いや,ちょっと」となかなか色よい返事がきません。実は行事が予定されるその日は,偶然、ヨーロッパ選手権のスペイン対ポルトガルの試合の日。怪しいと思いつつ,何度かアプローチした末に,やっと先方からOKが出ましたが,「会場にテレビを置くことは可能か」という打診が。もしやサッカー観戦するつもり?!

「結局テレビは設置せず,行事も成功裏に終わりましたが,会食の途中,うつむいて携帯で試合をチェックする人が多数・・・。サッカーの試合があるとアポがとりづらいという教訓になりました。」

おつきあいを始めるときも,サッカー話から入ると打ち解けやすいそうですよ。

ポルト近郊を流れるドウロ川

ポルト近郊を流れるドウロ川

おすすめの旅行先

西暦700年代から始まったレコンキスタ(イスラム教徒に占領されたイベリア半島をキリスト教徒が奪回した戦い)は北から南に進みました。この影響で,リスボンを含む南部にはアラブの影響が残り,白壁の家などにその名残を見ることができます。

井手さんのお気に入りは,北方のポルトという町。ポルトガルという国名のもとになった歴史ある国内第二の都市で,近郊には初代国王の生誕地ギマラインスという街もあります。風情ある石造りの街並みが,明るい南部の風景とはまた違った趣。ポルトワインが有名で,一帯を流れるドウロ川を船でさかのぼれば,川に面して段々に広がった街並みが美しく,ワイナリーや一面に広がるブドウ畑を巡るなど,首都とは違った魅力が楽しめます。

リスボン旧市街アルファマ地区。6月のサント・アントニオ祭にて

リスボン旧市街アルファマ地区。6月のサント・アントニオ祭にて

おすすめ料理

祭りのシーズンの鰯の塩焼き

祭りのシーズンの鰯の塩焼き

6月は広告も鰯に!

6月は広告も鰯に!

ヨーロッパで一番米を食べると言われるポルトガル。新鮮な魚介類も豊富で,日本人の口に合うシンプルな料理が多いそうです。

リスボンの名物と言えば鰯の塩焼き,それも6月。「サント・アントニオというリスボンの守護聖人を祝う大きなお祭りがあって,その時期とにかく鰯をいっぱい食べるんです」。

町の至る所に鰯の模型がぶらさがり,路地では人々が音楽にあわせて踊り,傍らでおじさんが鰯を焼く。そんな光景が風物詩となっているそうです。

日本人の口に合うバカリャウ・ア・ブラス。おすすめです!

日本人の口に合うバカリャウ・ア・ブラス。おすすめです!

バカリャウと呼ばれる干し鱈をつかった料理も一般的。井手さんのおすすめは「バカリャウ・ア・ブラス」。バカリャウとタマネギ,細切りのポテトを炒めて卵でとじた伝統料理で,日本人の口によく合うのだとか。また,カタプラーナという二枚貝のように密閉できる鍋に魚介,または肉を詰め込んでぐつぐつと炊き,みんなでとりわけて食べる鍋料理は素材のだしが楽しめて,これもまた日本人好み!

珍しいところではカタツムリの料理が。

「カラコイスという小さめのカタツムリをニンニクといっしょに殻ごと煮ます。見た目はグロテスクなんですけど,それをつまようじでほじって食べると非常においしいです。ビールのつまみにうってつけです。ポルトガルはワインが有名ですが,ビールも安くておいしいんですよ。」

現地に行かれた際はぜひご賞味ください!