外交史料館

特別展示「日本とタイ 国交樹立130年」

I 国交樹立から修好通商航海条約締結

概説と主な展示史料

国交樹立

1887(明治20)年7月,シャム国王チュラーロンコーンの命を受け,国王の弟であるテーワウォン外務大臣が修好条約商議の全権委任状を携えて来日し,日本に修好の意志を伝えました。

これに対し,日本政府は青木周蔵(あおき・しゅうぞう)外務次官を全権委員として交渉にあたらせ,同年9月26日,東京において,「修好通商に関する日本国暹羅(シャム)国間の宣言」が調印されました。本宣言によって,日本とシャム(タイ)の間に外交関係が開設され,相手国への外交官派遣,領事の設置が取り決められました。

当時,日本政府は欧米各国との間で不平等条約の改正交渉をしていたため,条約改正成功後のシャムとの通商条約締結を希望しました。そのため,宣言には,将来の通商条約締結の約束が記されました。

-

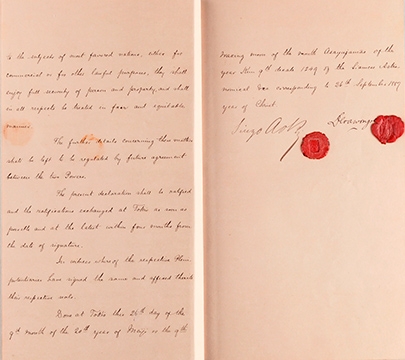

【展示史料1-1】

【展示史料1-1】

修好通商に関する日本国暹羅国間の宣言」(調印書)

-

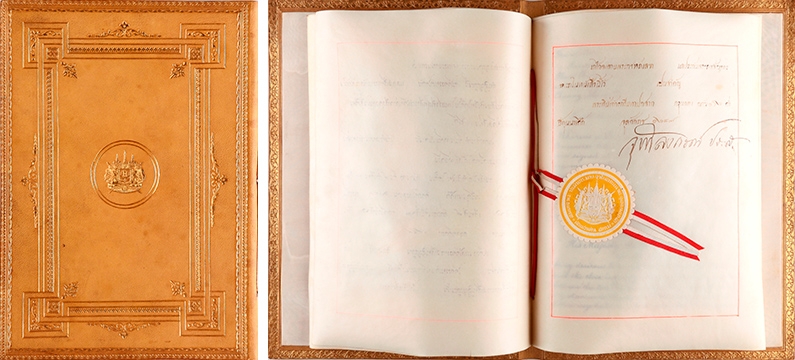

【展示史料1-2】

【展示史料1-2】

「修好通商に関する日本国暹羅国間の宣言」(批准書)

左:表紙,右:国璽(シール)・国王署名箇所

初代公使着任

1894年に日英通商航海条約が調印され,領事裁判権の撤廃に成功すると,日本は改めてシャムとの条約締結に取り組み始め,1897年,条約締結の全権委任状を携えて稲垣満次郎(いながき・まんじろう)が初代在シャム公使としてバンコクに赴任しました。

チュラーロンコーン国王が欧州滞在中で不在であったため,稲垣は摂政をつとめていた王妃に信任状を捧呈しました。当日,謁見所の前面には,近衛歩兵が整列して捧げ銃の敬礼を行い,軍楽隊は「君が代」を演奏して稲垣を出迎えました。また,謁見室の左右には親王や各大臣,官僚達が大礼服姿で参列し,非常に荘厳な儀式であったと稲垣は報告しています。稲垣は王妃に対し,「シャム国の康寧と隆運を祈るとともに,両国の交誼友愛を益々強固親密にすることを希望する」という明治天皇からのお言葉を伝えました。これに対し,王妃も大変満足し,「稲垣公使はかつてシャムに滞在し友人も多くいるのだから,両国の友好関係は益々強固になるであろう」と答えました。

他方,シャム側はピア・リチロング・ロナチェットが,初代在日シャム公使として来日し,1899年10月19日,明治天皇に信任状を捧呈しました。公使には,山本安太郎という通訳官がシャムから同行しましたが,山本は,1888年に「修好通商に関する日本国暹羅国間の宣言」批准書交換のためにシャムの全権委員が来日した際,シャム側の希望で同国に留学し,文部大臣の家に寄宿しながら,シャムの言語や国情を学んでいました。

なお,来日当初は帝国ホテルの一室が公使館として使用されました。公使館は何度か移転した後,1941(昭和16)年には大使館に昇格し,1943年,現在大使館がある品川区上大崎にあった実業家の邸宅を大使公邸として購入,1952年に公邸隣接地に大使館事務所を建設し,現在に至っています。

日本暹羅修好通商航海条約締結

稲垣が着任すると,テーワウォン外務大臣が全権委員に任命され,交渉が始まりました。そして翌1898年2月25日,「日本暹羅修好通商航海条約」が調印され,両国間の通商等について定められました(同年5月31日批准書交換)。

稲垣は,交渉の様子を「日暹条約締結談判顛末摘要」という文書にまとめて,西徳二郎(にし・とくじろう)外務大臣に提出しています。稲垣は,シャムは日本と同様,欧州の文明を採用し進歩を重ねている独立国であり,人種・宗教・風習なども等しく,「兄弟国」といっても良い。したがって,日本側が示す条約案は対等双務のものであるとシャム側に説明しました。しかしその一方で,シャムの司法制度が整い,欧米各国が領事裁判権を撤廃するまで,日本も領事裁判権を保留したいとも伝えました。日本との対等条約締結を欧米各国との条約改正交渉の先鞭としたいと考えていたシャム側は難色を示しましたが,領事裁判権承認の規定を条件付きで議定書に明記することで妥結しました。また,日本政府はシャムの条約改正に助力することを約束しました。

-

【展示史料3】

【展示史料3】

「日本暹羅修好通商航海条約」(批准書)

左:表紙,右:国璽・国王署名箇所