外交史料館

特別展示「日本とブラジルの120年」

II 日伯修好通商航海条約調印

概説と主な展示史料

【展示史料3】

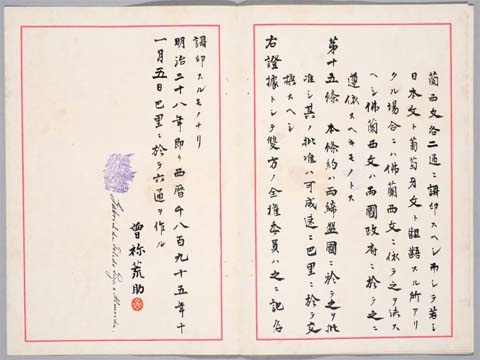

【展示史料3】「日本国及伯剌西爾合衆国間修好通商航海条約」(調印書)

19世紀初頭にポルトガルから独立したブラジル帝国は、1888(明治21)年、欧米にならって奴隷解放を行いました。しかし、そのために生じた労働力不足は農園主の不満を招き、それに端を発した革命により、翌年帝政から共和制に移行しました。その後ブラジル合衆国政府は、移民を労働力として積極的に受け入れました。また1894(明治27)年からは、移民送出を希望する各国の移民会社はブラジル各州の政府と個別に契約することとなりました。

ブラジル側では日本移民の受入れ態勢が整っていましたが、両国間には正式な外交関係が無いとの理由から、日本はブラジルからの移民送出要請に応えることができませんでした。先述のように1895(明治28)年11月5日、パリにおいて、曾禰荒助(そね・あらすけ)駐仏日本公使とアルメイダ(Gabriel De Toledo Piza E Almeida)駐仏ブラジル公使が「日伯修好通商航海条約」に調印し、外交関係が樹立されました。初期の駐ブラジル日本公使の主な任務は、ブラジルが移民送出に適するかどうか調査することでした。ブラジル公使館が設置された明治30年代前半にはコーヒー価格の暴落による恐慌があり、そのため初代公使珍田捨巳(ちんだ・すてみ)、第二代公使大越成徳(おおこし・なりのり)はいずれもブラジル移民送出には慎重でした。この見方を転換したのが第三代公使杉村濬(すぎむら・ふかし)でした。杉村は1905(明治38)年6月30日に提出した「南米伯剌西爾サンパウロ州移民状況視察復命書」で、北米やハワイで排斥されていた日本移民にとり、サンパウロ州が新たな移住地として「天与の楽郷福土」になると期待しました。この「復命書」は外務省の『通商彙纂』(注)に掲載され、新聞にも報じられたため、移民に熱意を持つ人々から多大な反響がありました。杉村公使は在任中の翌年5月21日、病気により急逝し、現地に埋葬されました。

(注)『通商彙纂』:海外通商事情に対する国内関係者の関心の高まりをうけ、情報を周知するために外務省通商局が刊行、各府県や商工会議所に配布したものです。