外交史料館

外交史料館 特別展示「外交史料館50年」

I 開館前史 外務省の記録保存と公開の原点

概説と主な展示史料

令和3年4月7日

昭和8(1933)年11月27日

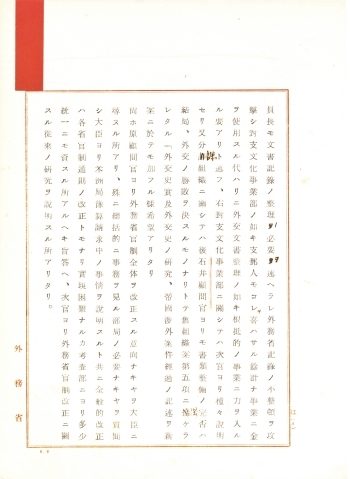

枢密院審査記録

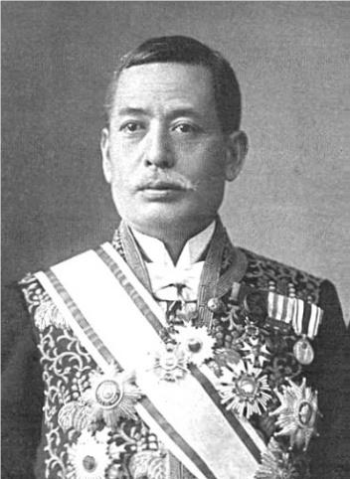

石井菊次郎

石井菊次郎

外務省では、創設初期より、外交活動の展開にあたり、過去の外交交渉や先例を参照することの重要性が意識されていました。そのため、明治3(1870)年には、外交記録の管理と保存を担当する編輯掛(へんしゅうがかり)が設置されました。

大正時代に外務大臣を務めた石井菊次郎(いしい・きくじろう)は、昭和8年、外交政策の調査・検討を行う「考査部」設置に関する枢密院審査の席上で、「書類整備の完否は結局、外交の勝敗を決する」との発言をしています(当時は枢密顧問官)。これは、外交における文書管理の重要性を、外務省の要職を務めた人物が認識していたことを示す端的な例と言えます。

昭和11(1936)年6月22日発行

『大日本外交文書』第1巻第1冊

第一次世界大戦終結後、国際社会では、「秘密外交」への批判が高まりました。欧米各国は外交活動の積極的な公開を進めるとともに、開戦原因を明らかにすることを目的として、外交過程を記録した外交史料集の刊行を始めました。

日本でも、大正11(1922)年に、最初の『外務省公表集』を刊行し、同時代の外交政策の公表を開始しました。そして、昭和11年には、慶應3(1867)年から明治元(1868)年までの時期の外交史料を収録した『大日本外交文書』第1巻第1冊が刊行されました。

この『日本外交文書』の刊行は、現在も続けられており、外交史料館が編纂事業を行っています。令和3(2021)年4月現在、刊行点数は通算224冊となり、戦後期の文書の編纂が進められています。