外交史料館

外交史料館 特別展示「外交史料にみるオリンピック」

II 幻の東京オリンピック

概説と主な展示史料

(注)画像をクリックすると、アジア歴史資料センター(アジ歴)のサイト 上で、展示史料の画像をご覧いただけます。

上で、展示史料の画像をご覧いただけます。

サイト上では、展示史料を含む関連文書が一括で掲載されています。画像下にあるアジ歴●コマ目という情報を参考に展示史料をご覧ください。

オリンピック招致活動

1896(明治29)年に始まった近代オリンピックは、次第に国際的なイベントとしての形を整えていきました。また、日本国内でも、日本人の活躍やその報道もあいまって、オリンピックに対する関心が高まっていきました。

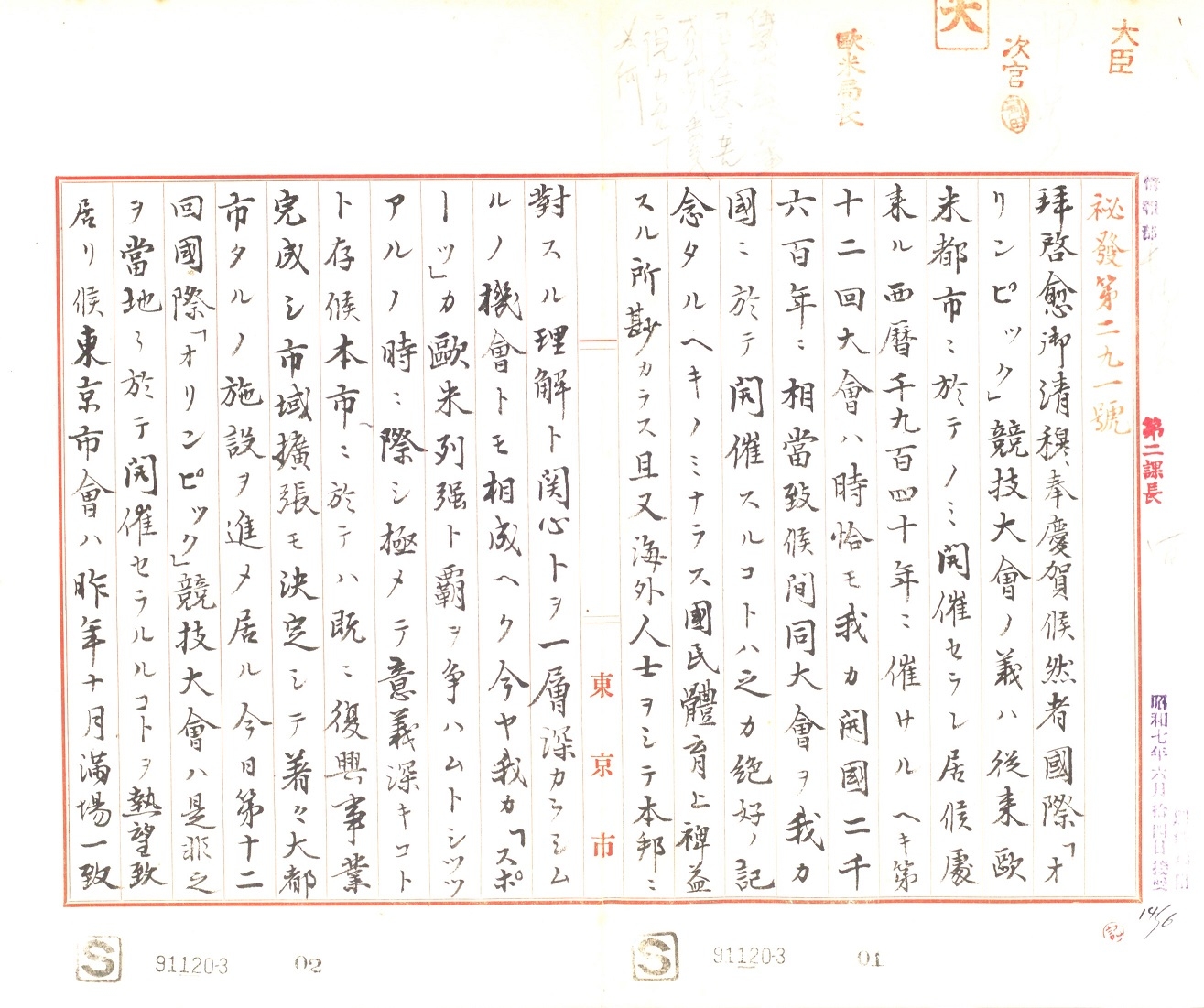

こうした状況の中、1931(昭和6)年10月、東京市議会は皇紀2600年に当たる1940(昭和15)年開催の第12回オリンピック大会の東京招致を満場一致で決議しました(皇紀とは、神武天皇が即位したとされる西暦紀元前660年を元年として数えたものです)。翌1932(昭和7)年6月には、永田秀次郎(ながた・ひでじろう)東京市長名で斎藤実(さいとう・まこと)外務大臣に書簡が送られ、外務省に対し、東京開催への協力が要請されました。この書簡には、東京での開催は皇紀2600年の絶好の記念となるのみならず、国民の体育教育にも有益であり、また外国人の日本への理解と関心を一層深めることにつながると記されています。

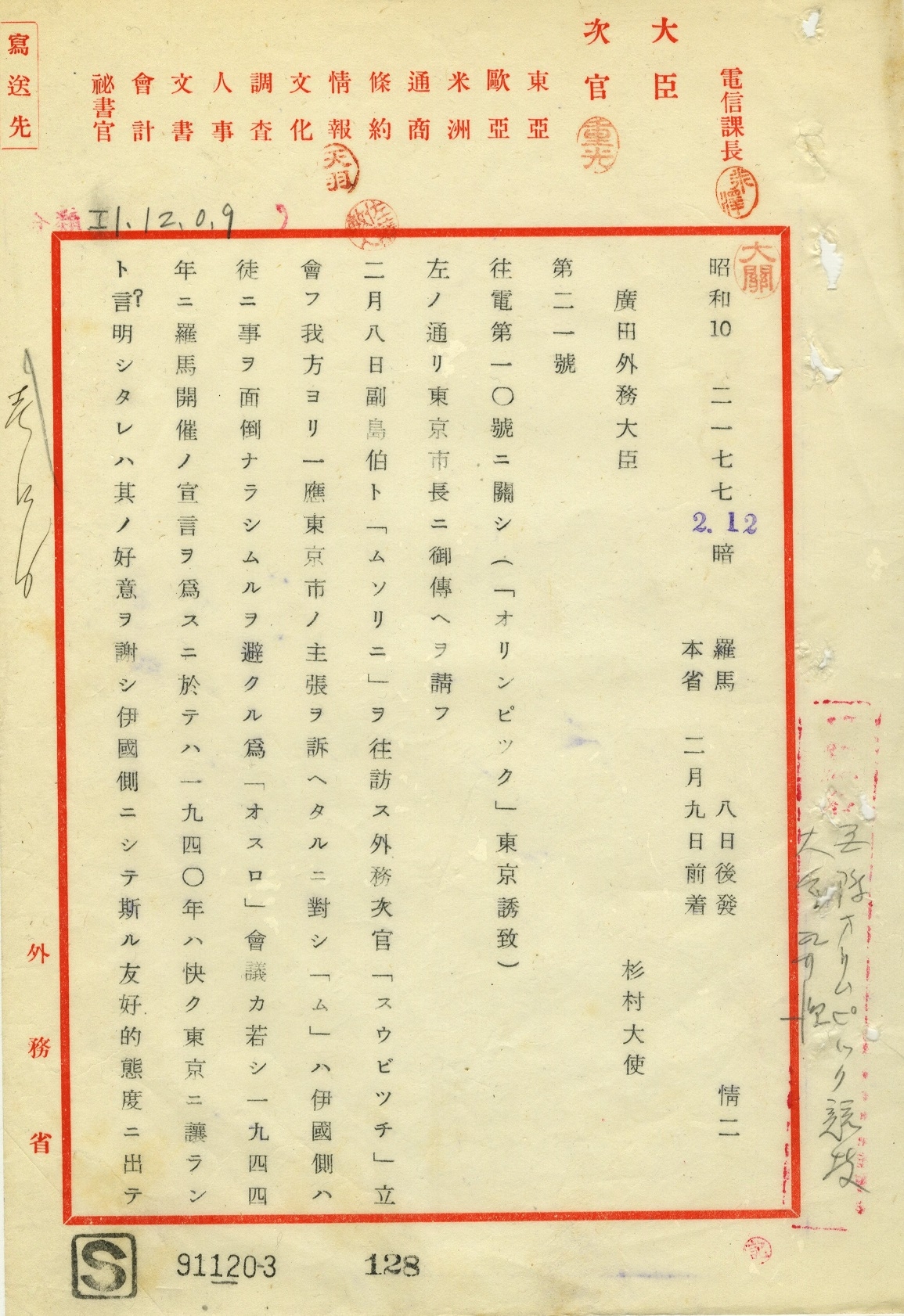

杉村陽太郎駐イタリア大使の交渉

東京市からの要請等を受け、外務省はその後、関係方面への協力要請や情報収集に努めました。特に嘉納治五郎の弟子で、IOC委員も務めていた杉村陽太郎(すぎむら・ようたろう)駐イタリア大使は、イタリア首相であったムッソリーニに働きかけて、有力な開催候補地であったローマを辞退させ、逆に東京への支持を取り付けるなど、オリンピック誘致に向けて積極的な活動を展開しました(展示史料9)。こうした諸方面の努力が実を結び、1936(昭和11)年7月31日、ベルリンで開催されたIOC総会において対立候補であったヘルシンキを破り、第12回オリンピックの東京開催が決定しました。

参考「1940年東京オリンピック公認マーク」

戦争によるオリンピック返上

開催決定後、国内では大会組織委員会を設置するなど準備が進められました。しかし、1937(昭和12)年7月の盧溝橋事件勃発以降、日本に対する国際的な批判の高まりを背景として、東京でのオリンピック開催に反対する動きが各国で強まっていきました。

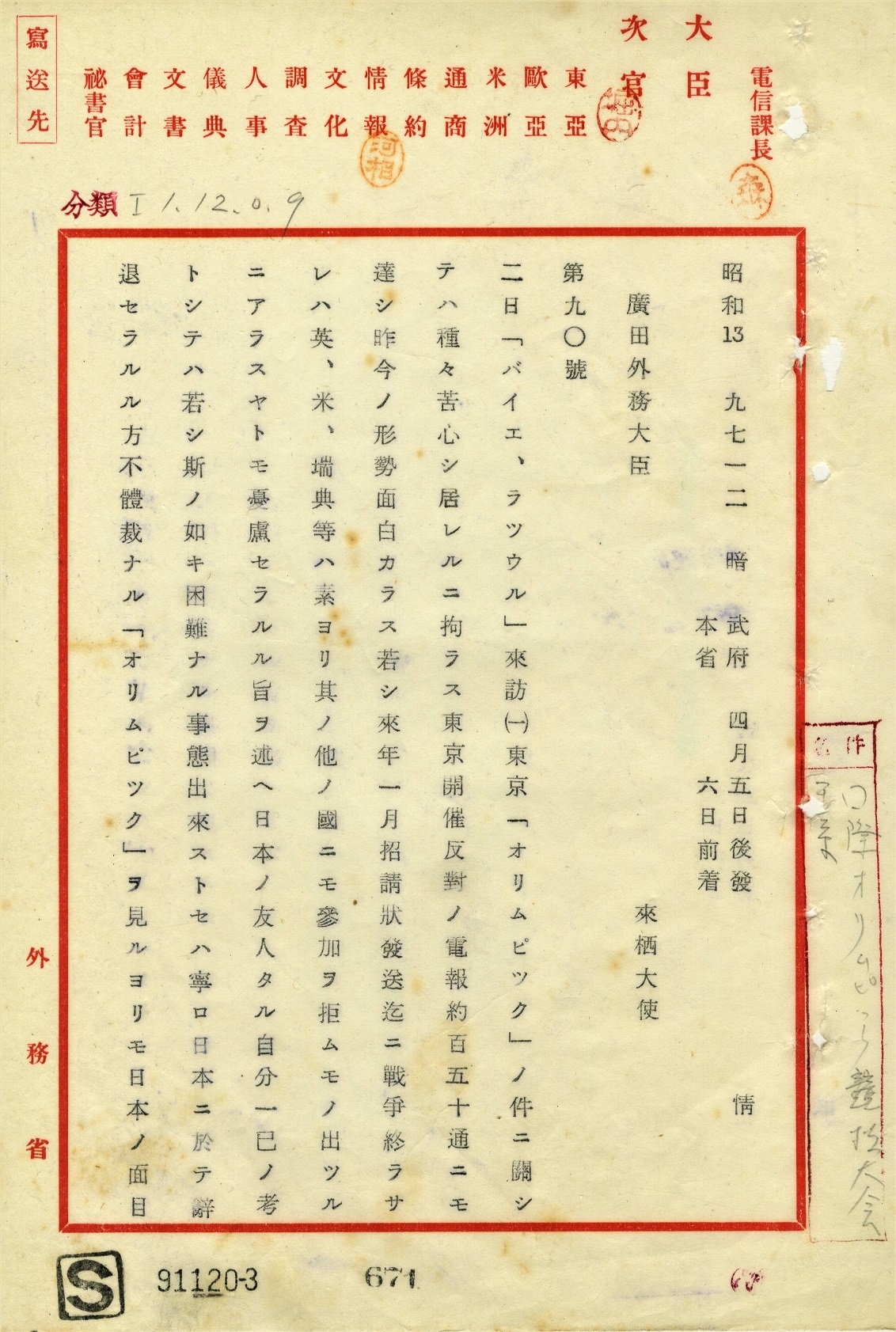

1938(昭和13)年4月には、IOC会長のバイエ=ラトゥールが来栖三郎(くるす・さぶろう)駐ベルギー大使を訪問し、中国と戦争中の日本でオリンピックを開催することに反対の意見が多く、ボイコット国が多数出ることも懸念されるため、日本の面目のためにもオリンピック開催を辞退するように勧めました(展示史料10)。また、国内からも、現在は物心両面で国の総力を挙げて戦局に対処すべきであるとして、オリンピック開催に反対する声が高まっていました。

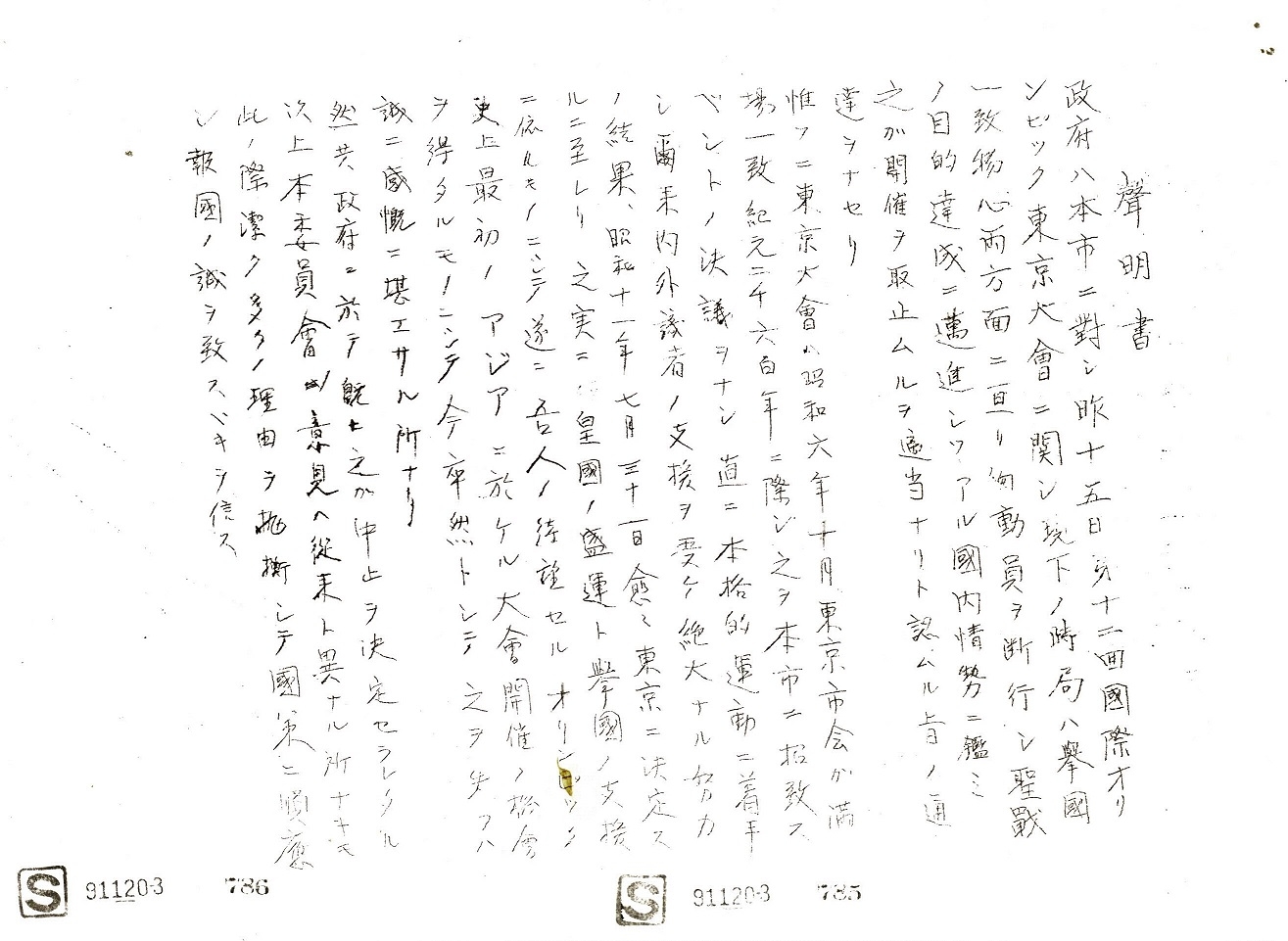

こうした国内外からの反対を受けて、1938(昭和13)年7月15日、日本政府は東京での開催を取り止めるのが適当であると大会組織委員会に通達し、翌16日に大会組織委員会は「国策ニ順応シ報国ノ誠ヲ致スベキヲ信ズ」との声明文を発表して、東京大会開催返上を決定しました。

これを受け、東京に代わってヘルシンキが第12回大会開催都市となりましたが、ソ連のフィンランド侵攻によりヘルシンキ大会も中止となり、さらに、1944(昭和19)年の第13回ロンドン大会も第二次世界大戦により中止となりました。