外交史料館

特別展示「日本とトルコ―国交樹立90年―」

IV 交流の深まり―1920年代から30年代―

概説と主な展示史料

大使館が設置された1925年、大阪に日土貿易協会が設立されました。そして翌年には、東京に日土協会が設立されました。いずれも、日本とトルコの親善を図ることが目的とされています。日土協会の初代会長には、1921年から23年に日本政府外交代表者としてトルコに在勤した内田定槌(うちだ・さだつち)が就任しました。さらに、1929年には高松宮宣仁(たかまつのみや・のぶひと)親王殿下が総裁に就任されました。

1931年には高松宮殿下がトルコをご訪問されました。吉田伊三郎(よしだ・いさぶろう)在トルコ大使からの報告によると、ケマル大統領は高松宮殿下との会見時にフランス語で話しかけ、両国関係の親交増進を力説し、日土協会総裁を務めている高松宮殿下の努力に謝意を示したそうです。また、トルコ政府は、財政難の中、高松宮殿下のために特別列車や旅館を提供し、大統領、首相、外相がかわるがわる宴会を開催し、熱心に歓迎したとの記録が残っています。

同年11月には、東京日本橋三越において、日土協会主催、外務省・商工省・拓務省後援で「土耳其国情展覧会」が開催されました。展覧会には、イスタンブール商工会議所から出品されたトルコ名産の葉煙草、生糸、干しぶどうや、日本国内の名士秘蔵の美術工芸染織品等が陳列されたほか、高松宮殿下がトルコを訪問された際に購入された写真・絵画等が展示されました。また、トルコの風俗等を示すためのパノラマ・ジオラマなども設置され、両国の親善や理解を深める機会となりました。

参考

高松宮殿下トルコご訪問時の写真

前列左から8人目がケマル大統領、9人目が高松宮殿下

土耳其国情展覧会の様子『土耳其国情展覧会記念写真帳』より

土耳其国情展覧会を観覧する高松宮殿下と同妃殿下

-

ジオラマ(日本軍艦比叡金剛のイスタンブール訪問)

ジオラマ(日本軍艦比叡金剛のイスタンブール訪問) -

トルコ珈琲、煙草接待所

トルコ珈琲、煙草接待所

-

高松宮殿下貸下風景写真

高松宮殿下貸下風景写真 -

染織工芸品

染織工芸品

エルトゥールル号遭難事件慰霊碑の建立

1936年にはトルコ共和国によって、エルトゥールル号事件犠牲者の墓地に新たな慰霊碑が建設されることになりました。犠牲者の遺体は、事故当時、樫野崎灯台と遭難現場である「船甲羅」の中間地点に埋葬され、1891年に墓碑が建てられました。その後、大島村では節目ごとに慰霊祭が行われていましたが、1928年8月には大島村と日土貿易協会が、フルスィ・フアド・ベイ在日トルコ臨時代理大使を招いて追悼祭を行い、その際に追悼碑の建立が決定されました。建立された追悼碑は翌1929年4月5日に竣工し、同年6月3日には、この地に昭和天皇が行幸されました。この行幸はトルコ国内でも報道され、このような日本側の対応を受け、1936年にトルコ共和国によって新たな慰霊碑が建設されることになりました。同年10月22日に行われた定礎式には、ヒュスレヴ・ゲレデ在日トルコ大使、内田定槌日土協会会長ら関係者のほか、多くの地元住民が参列しました。

新慰霊碑はトルコ共和国が和歌山県に委嘱し、旧墓碑を埋め込んだものが建設されました。除幕式は、遭難事件50周年追悼式(2年繰上げて実施)とあわせて1937年6月3日に盛大に挙行されました。

本慰霊碑は、その後も地元の小学生や関係者によって清掃・管理されており、現在でも5年に1度慰霊祭が行われています。また、1974年には、トルコとの国際的な友愛精神を広く伝える施設として串本町がトルコ記念館を設立し、エルトゥールル号事件当時の様子を今に伝えています。さらに近年、エルトゥールル号の遭難海域で日本とトルコの合同チームにより発掘調査が行われるなど、エルトゥールル号事件を通した両国の交流は現在に至るまで続いています。

参考

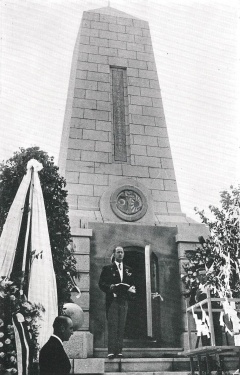

トルコ共和国建立の慰霊碑前で挨拶するゲレデ在日トルコ大使(1937年6月3日)

出典:『土耳其国軍艦エルトグルル号』

おわりに

以上、エルトゥールル号遭難事件から始まり、90年前の国交樹立、その後の民間も含めた交流の深まりなど、トルコと日本の交流の歴史を史料を通して見てきました。両国の関係は、その後、第二次世界大戦による一時的な断絶があったものの、現在に至るまで着実に発展しています。

エルトゥールル号遭難事件では日本側がトルコ人の救出にあたりましたが、これとは逆に、イラン・イラク戦争が続いていた1985年、イラクの空爆を目前にイランの首都テヘランに取り残されていた日本人約215人が、トルコ航空機によって奇跡的に救出されるという出来事もありました。

また、最近では、2011年(平成23年)の東日本大震災の際に、32名の支援・救助チームがトルコから派遣されました。同チームは、宮城県利府町を拠点として、同県の多賀城市、石巻市雄勝町および七ヶ浜町にて、行方不明者の捜索活動等に従事し、3月20日から4月8日まで、約3週間もの長期にわたり支援活動を行いました(支援・救助チームとしては最長期間)。これは、1999年のトルコ北西部地震で日本が迅速かつ包括的に支援を行ったことへの恩返しという気持ちもあったそうです。その後、同年10月23日にトルコ東部ヴァン県を震源とする大地震が発生した際には、日本からは、緊急援助物資(テント500張)を供与するとともに、トルコ政府が計画した仮設住宅への支援のため1000万ドルの緊急無償資金協力を行いました。

日本とトルコは1万1000キロを隔てたアジア大陸の東と西の端に位置しています。しかし、両国民は互いの国民のことを誇りに思える歴史を共有しています。両国の交流の歴史を紐解き、そこに思いを馳せる時、心を通わせた近しい存在として互いの存在を感じられるのではないでしょうか。本展示をご覧いただくことで、両国の友情、相互理解、交流がより一層深まるきっかけとなれば幸いです。