外交史料館

特別展示「日本とトルコ―国交樹立90年―」

III トルコ共和国の成立と日土国交樹立

概説と主な展示史料

1912年から始まったバルカン戦争にトルコ軍は敗北し、オスマン帝国によるバルカン支配は終わりを迎えました。これ以後、バルカンは民族国家の割拠する地となり、まさに「ヨーロッパの火薬庫」となりました。1914年、セルビア人民族主義者によるオーストリア皇太子夫妻暗殺をきっかけとして、第一次世界大戦が勃発すると、トルコは同盟国側(ドイツ側)に立ち参戦しました。トルコ軍はロシア軍、イギリス軍、フランス軍と各地で戦闘を交えましたが、敗北を重ね、1918年10月30日、休戦条約に署名しました。同年11月13日には、連合国軍が首都イスタンブールを占領し、1920年8月10日には講和条約として、連合国とオスマン帝国政府の間でセーブル条約が結ばれました(日本も連合国の一員として条約に調印)。条約は、ボスポラス・ダーダネルス両海峡の非武装化と国際管理、アルメニアの独立、ギリシャへの領土割譲、英仏によるアラブ地域の分割と委任統治、連合国による財政管理・軍備制限・領事裁判権の復活、仏伊の勢力圏設定など、オスマン帝国にとって大変厳しい内容で、これによりオスマン帝国は多くの領土を失いました。

本条約を受諾したオスマン帝国政府に対し、トルコ国内では批判が高まりました。軍人のムスタファ・ケマル・パシャを中心として、連合国の領土分割に反対すべく抵抗運動が組織され、1920年、アンカラに「革命政権」が誕生しました。その後、ケマルは、連合国の意を受けてアナトリアに侵攻してきたギリシャ軍を追い返し、さらに進軍を続けました。ケマルの勢力を無視できなくなった連合国側は、セーブル条約に代わる新しい講和条約を締結するため、イスタンブールのオスマン帝国政府(旧政府)とケマル率いるアンカラ政府(新政府)の両者を講和会議に招請しましたが、ここに至り、アンカラ政府は、旧政府の存在を否定し、スルタン制廃止、オスマン帝国滅亡を決議しました。

こうして、1922年11月20日からスイスのローザンヌで講和会議が開かれ、翌1923年7月24日、トルコは連合国と対等な立場で新たな条約(ローザンヌ条約)を結ぶことに成功しました。

ローザンヌ条約の締結によりセーブル条約は破棄され、トルコは一部領土の再獲得、両海峡への法的主権の留保付回復、領事裁判権の廃止を勝ち得ました。負債返還の義務は残されたもののトルコ側の主張はほとんど認められ、同年、トルコはケマルを大統領とする「トルコ共和国」として新たな出発を遂げました。また、1924年8月6日、日本政府は批准書受託国であるフランス政府にローザンヌ条約の批准書を寄託しました。これにより、ローザンヌ条約は発効し、日本とトルコは正式に国交を樹立しました。

(注)8月6日時点で批准書を寄託していた日・英・伊・ギリシャ・トルコの5か国間で発効

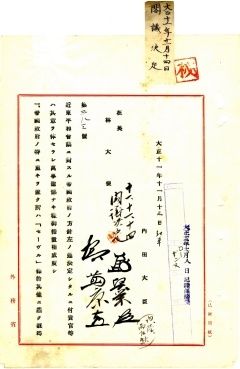

展示史料9

ローザンヌ会議に対する帝国政府方針(閣議決定)

余白には閣僚の花押がみられる。(左側最上段にあるのが首相の加藤友三郎の花押。)

既得の地位をできるだけ維持することを重視するが、譲歩する場合は、他の主要連合国と均等の地位を維持すること、各国間で意見の相違が生じた場合は穏健公正の態度で臨むことなどの方針が示されている。

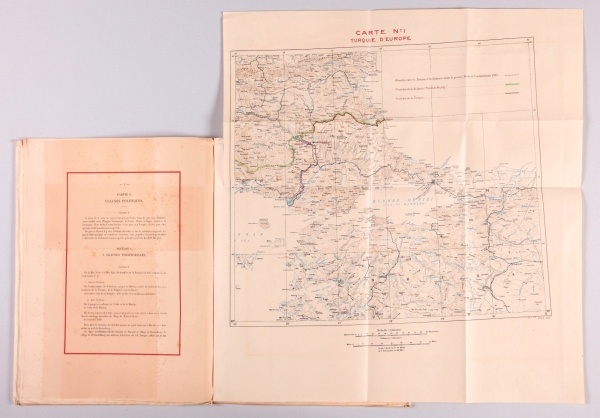

展示史料10-1

トルコ国との平和条約(ローザンヌ条約)認証謄本

本条約により平和状態が回復されるとともに、現在のトルコ共和国の領域が画定された。地図は、条約第2条で決定された黒海からエーゲ海に至るまでのトルコ国境を示したもの。

大使館の開設

国交を樹立した翌年の1925年3月23日、日本はトルコに大使館を開設しました。同年11月17日には、初代在トルコ大使小幡酉吉(おばた・ゆうきち)がイスタンブールに到着し、同月23日、ケマル・パシャ大統領に信任状を捧呈しました。小幡はケマルについて「眼光炯々(けいけい)人ヲ凝視スル様ハ一種ノ凄味ヲ帯フ」と描写しています。ケマルは日本最初の全権大使を迎えることができて大いに満足であり、将来両国親善のために最善の努力を惜しまないと述べました。

(注)炯々=鋭く光る様

一方、1925年7月7日、東京にトルコ大使館が開設されました(フルスィ・フアド・ベイが臨時代理大使として着任)。そして、1929年(昭和4年)4月7日には、初代在日トルコ大使としてジェヴァド・ベイが着任し、同月16日に昭和天皇に信任状を捧呈しました。

また、ローザンヌ会議で結ばれた通商条約の期間満了にともない、1930年10月11日には、日本国トルコ国間通商航海条約が結ばれました。本条約は、日本とトルコの二国間で結ばれた最初の条約です。

なお、この時期のトルコ大使館には、後に首相となる芦田均(あしだ・ひとし)が一等書記官として勤めていました(1928年10月から1929年11月までは臨時代理大使)。芦田はボスポラス・ダーダネルス両海峡に関して『君府海峡通航制度史論』という著書を著し、この研究によって東京帝国大学から法学博士の学位を授与されています。

(注)君府=コンスタンティノープル=イスタンブール

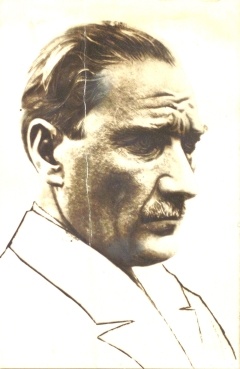

展示史料11

ケマル・パシャ写真

ムスタファ・ケマル・パシャ(1881~1938)

オスマン帝国時代は陸軍将校として活躍。第1次大戦ではガリポリ戦でダーダネルス海峡を死守するなど功績を挙げた。ローザンヌ条約調印後の1923年10月、新国家の首都をアンカラとし、政体を共和制とすることを宣言、初代大統領に就任した。宗教と政治を分離しなければトルコの発展はないと考え、国家の根幹となる原理として政教分離(世俗主義)を断行。憲法からイスラム教を国教とする条文を削除し、トルコ語にはアラビア文字に替えてアルファベットを当てた。また一夫多妻制を禁止し、1934年には女性の参政権を実現させた。彼の推進したこうした政策によって、トルコは他のイスラム世界とは一線を画す独自の国家路線を歩み始めた。1934年には、議会より「アタテュルク」(父なるトルコ人)の姓を贈られた。

本写真は小幡大使が信任状捧呈式の報告書に添付して送ってきたもの。

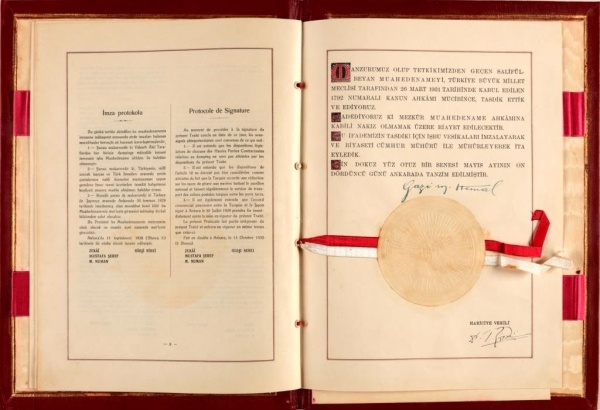

展示史料12

日本国トルコ国間通商航海条約(トルコ側批准書)

1934年3月20日批准書交換

国璽(シール)の上にケマル・パシャの署名が見られる。