国連外交

安保理改革Q&A

Q1

安保理改革の早期実現や日本の常任理事国入りにはどのようなメリットがあるのですか?

A1

国連を中心とした多国間主義に基づく国際社会の平和と安全の維持が促進され,また,日本の国益を国際社会においてより良く実現していくことができるようになります。

- 安保理への信頼向上,ひいては日本周辺を含む国際社会の安定が増進されます

- 第二次世界大戦直後の世界を反映した安保理の構成を,今日の世界の現実に合致したものに改革することで,安保理の意思決定には,より大きな正統性,信頼が国際社会から付与されます。「世界からより信頼される安保理」の存在は,日本周辺を含む地域・国際社会の安定増進に一層大きな役割を果たすことができるようになるでしょう。

- 世界各地の平和と安全へのより建設的な役割を果たすことが可能になり,日本の平和外交の発信力が強化されます

- 世界各地の紛争や大量破壊兵器の不拡散などのグローバルな課題に関して,日本がこれまでの外交活動を通じて得た情報,知見を活用して国連安保理での意思決定に主体的に参画することにより,日本が国連を通じた世界の平和と安全の実現により一層積極的な役割を果たすことが可能になります。このように安保理で恒常的な貢献を果たすことにより,日本の平和外交の発信力が一層強化されます。

- 安保理において国益を実現します

- 北朝鮮の核・ミサイル問題のような日本の安全保障に直接影響を及ぼす諸課題について,常に安保理での意思決定に参画することを通じて,日本の国益をよりよく守っていくことが可能になります。

- 国際社会への貢献に見合った地位と発言力を得ることができます

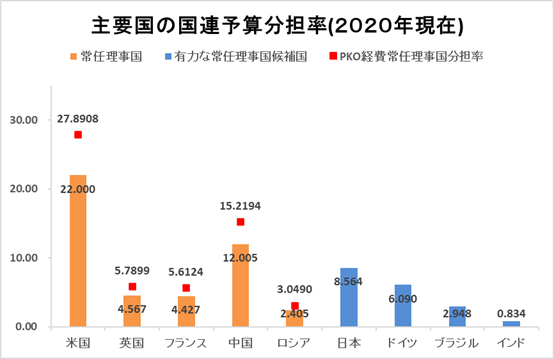

- 日本はこれまで軍縮・核不拡散,平和の定着や国づくり,人間の安全保障などの分野で多岐にわたる活動を行ってきました。また財政面においても,国連の活動予算において,全加盟国中第3位(常任理事国を除く全加盟国で最大)の8.564%を負担しているほか,任意拠出を通じても国連の様々な活動を支える貢献を行っています。日本が安保理常任理事国となることは,そうした貢献に見合った地位と発言力を,国連の安全保障の分野でも有することにつながります。

- 質の高い情報へのアクセスが高まります

- 安保理には,日本自身が密接に関わるアジア地域の安全保障に関する情報や,アフリカなどの紛争地域での平和構築支援に資する情報など,国際情勢に関する豊富な情報が集中します。常任理事国となれば,これらの情報を常に迅速に入手できるようになります。

Q2

新たな義務は生じないのですか?

A2

国連憲章上,常任理事国にそのほかの国連加盟国との間で異なる義務が生じるわけではありません。

常任理事国については,国連憲章上,(1)安保理において選挙を経ずに議席を有すること(23条),(2)表決に当たっていわゆる「拒否権」を有すること(27条)などの点において,他の加盟国と異なった扱いを受けていますが,常任理事国とその他の加盟国との間で,異なる義務は課されていません(注:経費に関する義務についてはQ3参照)。したがって,日本が常任理事国入りすることによって,軍事的活動への参加などの法的義務が生じるわけではありません。

Q3

過大な財政負担を負うことにならないの?

A3

平和維持活動(PKO)経費については,常任理事国が国際社会の平和と安全に特に責任を有することを踏まえて,割り増し負担が課されます。

加盟国の国連通常予算における負担の割合(分担率)は,各国の経済規模を基礎として算出されており,常任理事国であるか否かによって異なることにはなっていません。ただし,PKO経費については,常任理事国が国際社会の平和と安全に特に責任を有することを踏まえて,途上国の負担軽減分について割り増し負担が課されています。現在も日本は米国,中国に次ぐ8.564%(常任理事国を除く全加盟国で最大)のPKO経費を負担していますが,安保理の決定に従って財政負担を負うだけでなく,常任理事国として,PKOの設立を含めた安保理の意思決定に常に参加することが重要だと考えます。

| 常任理事国 | 有力な常任理事国候補国 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 米国 | 英国 | フランス | 中国 | ロシア | 日本 | ドイツ | ブラジル | インド | |

| 国連予算分担率 | 22.000 | 4.567 | 4.427 | 12.005 | 2.405 | 8.564 | 6.090 | 2.948 | 0.834 |

| PKO経費常任理事国分担率 | 27.8908 | 5.7899 | 5.6124 | 15.2194 | 3.0490 | - | - | - | - |

Q4

憲法上,軍事的な貢献に制限があるのに,常任理事国として十分に活動していけるの?

A4

日本は憲法の範囲内で常任理事国としての責任ある役割を果たしたいと,一貫して考えてきています。

常任理事国にふさわしい貢献とは,軍事的な貢献に限られるわけではありません。そこには,文民による非軍事的貢献,安保理での議論を通じた知的貢献など,様々なものが含まれます。常任理事国入りに関し,日本は憲法の範囲内で常任理事国として責任ある役割を果たしたいと一貫して考えてきており,常任理事国入りと憲法改正の問題が直接関係するとは考えていません。

Q5

特定の国々の反対で改革がストップすることはないの?

A5

日本としては,他の国連加盟国との協議を通じて支持を取り付け,改革の実現を目指す考えです。

国連憲章の規定上は,全加盟国の3分の2の支持があれば,憲章改正案を採択することが可能です。ただし,憲章改正を実現するにはその案を各国が批准する必要があり,その段階では,現常任理事国5か国全てを含む3分の2の国が批准する必要があります。日本としては,他の国連加盟国との協議を通じて幅広い支持を取り付け,近隣諸国の理解を得ながら,テキストに基づく交渉といった具体的進展を加速させ,改革の実現を目指す考えです。