第3章 評価結果

3.1 目的の妥当性に関する評価

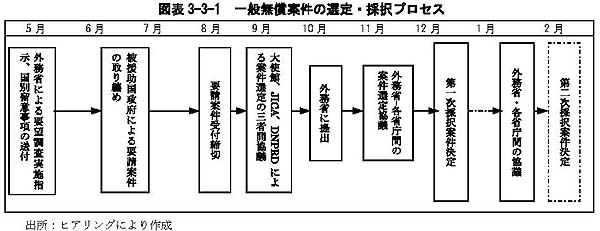

ここでは、対パプアニューギニアのインフラ整備分野支援が、図表1-3-2の最終目標として示したインフラ整備分野支援の目的である、「経済的自立達成」、「島嶼国の抱える地理的拡散性・隔絶性の克服」に関する妥当性を評価するものであり、対パプアニューギニアのインフラ整備分野支援と、わが国のODAの上位政策や当該分野の世界的な援助動向、パプアニューギニアのインフラ分野のニーズとの整合度合いを検証するものである。

3.1.1 わが国の政府開発援助の上位政策との整合性

| (1) | 政府開発援助大綱との整合度合い 「政府開発援助大綱(1992年6月閣議決定)」では、「1.基本理念」において、「我が国は、(略)、開発途上国の離陸へ向けての自助努力を支援することを基本とし、広範な人造り、国内の諸制度を含むインフラストラクチャー(経済社会基盤)および基礎生活分野の整備等を通じて」政府開発援助を実施するものとしている。また、「3.重点事項」において「経済社会開発の重要な基礎条件であるインフラストラクチャーの整備への支援を重視する」としている。 このように、パプアニューギニアに対するインフラストラクチャー整備への支援は、政府開発援助大綱ににおいて重視しており、その方針に沿ったものである。 |

| (2) | 政府開発援助に関する中期政策との整合度合い 「政府開発援助に関する中期政策(1999年8月)」では、政府開発援助大綱を踏まえ、その重点課題のひとつとして「経済・社会インフラへの支援」をあげ、「開発途上国の実情に応じ、運輸、通信、電力、河川・灌漑施設等や都市・農村の生活環境などの経済・社会インフラの整備を引き続き支援していく」ものとしている。 また、「地域別援助のあり方」において、パプアニューギニアが属する太平洋地域に対し、「経済改革および民間部門の育成による経済的自立達成の必要性が域内各国の共通認識となっており、各国は行財政改革に自ら努力している」ことを踏まえ、支援に際し重視すべき諸点のひとつとして、「経済・社会活動の基盤となり、島嶼国の抱える地理的拡散性・隔絶性を克服するための経済・社会インフラの整備」があげられている。 以上のとおり、パプアニューギニアにおいて1997年度~2001年度完成されたインフラ整備への支援は、当中期政策に沿ったものである。 |

3.1.2 パプアニューギニアの開発ニーズとの整合性

| (1) | パプアニューギニアの国家開発計画におけるインフラ整備の位置付け パプアニューギニアは、ニューギニア島、ニューブリテン島、ブーゲンビル島を中心とする日本の約1.25倍に及ぶ国土に、519万人(2000年センサス)が小規模な集落に分かれ、80%が各地の地方部に分散しており、全国各地を結ぶ交通手段の確保が重要な課題となっている。 また、首都のポートモレスビーや第2の都市であるラエなどの主要な都市が立地するニューギニア島においては、標高2000mを越える山脈が東西に連なり国土を分断している。 このようなパプアニューギニア特有の地理的条件のもとで、実施された経済インフラ整備分野の運輸・道路への支援は、これらの地理的課題への対処の一助となるものであり、パプアニューギニアの国家計画において経済インフラ整備を優先的な政策の一分野として位置付けている。 一方、社会インフラ整備分野において実施された放送、水供給部門への支援は、全国的な交通確保が困難な状況の中で、分散した各地域の生活条件の向上に寄与するものであった。 当調査が対象とする実施されたインフラ整備分野の完成時期である1997年度~2001年度に対応するパプアニューギニアの全国的な国家開発計画は、1997年から2002年を計画年度とする「中期開発戦略1997-2002」である。 「中期開発戦略1997-2002」では「2.2.1 中期開発戦略1997-2002年」で示したとおり、優先施策として以下の4つをあげている。 ・ 健康(保健・衛生) ・ 教育 ・ 運輸 ・ 民間部門振興 なお、「中期開発戦略1997-2002」以外には各セクター別の全国的な中長期計画は作成されていなかった。 | ||||||||

| (2) | 対パプアニューギニアインフラ整備分野支援方針とパプアニューギニアのインフラ整備政策の内容との整合度合い

|

わが国が参加している対大洋州地域の支援に関する国際的な合意として、APECにおける「大阪行動指針(1995年)」および「APECマニラ行動計画96(MAPA96)」があげられる。

「大阪行動指針(1995年)」において、「第2部 経済・技術協力 B節:個別分野の経済・技術協力」で「協力の個別分野における共通政策理念と共同活動/対話を例示的に記述したもの」とする個別分野の中に、「エネルギー」、「経済インフラストラクチャーの改善」、「電気通信および情報インフラストラクチャー」、「運輸インフラストラクチャー」があげられている。

また、「APECマニラ行動計画96(MAPA96)」においてAPECにおける経済・技術協力と開発の目標として以下が合意され、

| ・ | アジア太平洋地域の持続可能な成長と衡平な発展の達成 |

| ・ | APECメンバー間の経済格差の減少 |

| ・ | 人々の経済的・社会的福利の向上 |

| ・ | アジア太平洋における地域社会の精神の深化 |

以上から、1997年度~2001年度の間に実施成されたパプアニューギニアに対するインフラ整備分野への支援は、対大洋州地域の支援に関する国際的な合意と合致しているものと評価される。

3.1.4 まとめ

前項までの結果を踏まえ、わが国の対パプアニューギニアに対するインフラ整備分野への支援は、わが国のODA上位政策、および、大洋州地域に対するインフラ整備分野にかかわる国際的な合意と合致しているとともに、パプアニューギニアの開発ニーズとも概ね合致しているものと評価される。

3.2 結果の有効性に関する評価

ここでは、対パプアニューギニアのインフラ整備分野支援の結果が、インフラ整備分野支援の目的である「経済的自立達成」、「島嶼国の抱える拡散性・地理的隔絶性の克服」にとってどの程度有効であったかを評価するため、5頁の図表1-3-3の評価指標に示すインプット、アウトプット、中間目標、最終目標の各レベルに分けて検証した。

3.2.1 インプットおよびアウトプット実績

インプットとアウトプットは、国内と現地調査で入手された個別案件に関する各種報告書を基に、次のように整理される。

| (1) | 運輸 運輸分野における支援は、有償案件「ポートモレスビー国際空港整備事業」と一般無償案件「新ラバウル空港整備事業」の2件で、2つの空港の整備に対して行われた。前者では127.63億円、後者では25.97億円、合計153.6億円の資金を投入している。 「ポートモレスビー国際空港整備事業」は、空港のターミナル施設を整備・拡張すると共に、航空保安施設等を整備・改良することにより、国際・国内両面に亘る人的・物的交流を促進し、もってパプアニューギニアの経済活性化を図ることを目的とし、ターミナル施設および管制施設の改築・拡張整備が行われている。 「新ラバウル空港整備事業」は、新規建設ではあるが、1994年9月に発生した火山災害により、機能を完全に失い閉鎖されたラバウル空港に代わる機能を復旧・確保するための空港として、その南西約45kmに位置する既往のトクア空港を改善整備するものであり、既往の基本施設の舗装整備、ターミナル施設の改築整備、管制施設および航空保安施設の設置がなされている。 上記インプットにより、運輸分野のアウトプットとして以下が達成された。

| ||||||||||

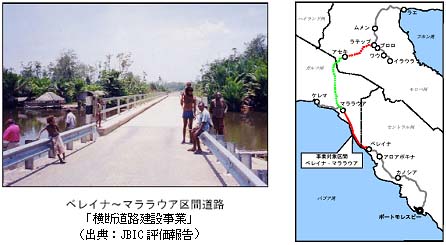

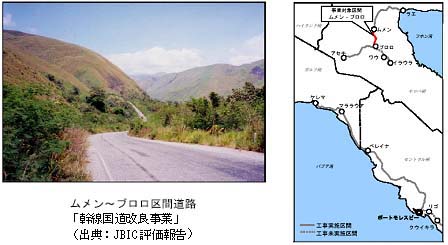

| (2) | 道路 道路分野では、有償案件2件と一般無償案件2件が実施された。 有償案件の2件は、借款規模101.52億円の「横断道路建設事業」と35.15億円の「幹線国道改良事業」である。 前者はPNG本島南部および中部において、首都ポートモレスビーと、PNG第2の都市ラエおよびハイランド地方を結ぶ幹線道路ネットワークを形成する計画道路の内、未建設区間の一部を建設すること、および、既設道路の改良を行うことにより、人的・物的交流を活性化し、地域住民の生活水準を向上させ、産業の発展を図るものである。 後者は、既存道路の改良・拡張を行うものあり、モロベ州ムメン~ワウ区間およびセントラル州リゴ~クウイキラ区間の既存国道を全天候型道路に改良することにより、住民生活に不便をきたし、コーヒー・ゴムなどの農産業開発にとって阻害要因となっている交通手段の立ち遅れ(道路の未舗装、狭隘、低規格など)を改善し、もって社会・経済開発を促進する目的とするものである。 一般無償案件の2件は、「ハイランド国道ウミ橋架け替え計画」(グラント規模9.71億円)と、「レロン橋とビディジャ橋架け替え計画」(グラント規模9.49億円)であり、2件とも橋本体の架け替えおよび取付道路と護岸工の新設整備を行うものである。 「ハイランド国道ウミ橋架け替え計画」は、PNG政府が1996年策定した「経済開発政策」と「短・中期開発戦略1997~2002年」において運輸セクターの目標として掲げている既存インフラの再生と維持・管理という最優先課題のうち、最優先事業と位置づけられているハイランド国道の維持・修繕に沿って、同国道上に位置するウミ橋の架け替えを実施することにより、同国道の維持・修繕の一端を担おうとするものである。 「レロン橋とビディジャ橋架け替え計画」は、PNG国の最重要基幹道路ハイランド国道上の建設後約40年の年月を経て老朽化し、危険な状態に陥っているロレン橋およびビティジャ橋の新橋への架け替えを実施し、安全かつ円滑な交通を確保することにより、地域社会・経済発展およびハイランド地方およびその周辺地域住民の生活水準の向上に貢献を図るものである。 上記4件によって、合計155.87億円の資金が投入され、その結果、主なアウトプットとして以下が達成された。

| ||||||||||

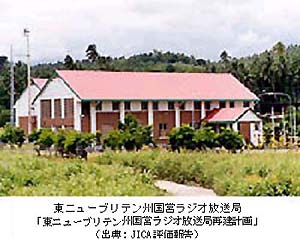

| (3) | 放送 放送分野の案件は、一般無償案件「東ニューブリテン州国営ラジオ放送局再建計画」の1件である。これは、1994年9月の州都ラバウル近郊での火山噴火災害により放送スタジオ施設が壊滅されたニューブリテン島北部地区の基幹放送局である東ニューブリテン州国営ラジオ放送局を新州都ココポに再建し、基幹放送局としての機能を回復することを目的とするものではあるが、施設を新たに建設するものである。 本件に7.95億円の資金が投入され、その結果、放送分野では以下のアウトプットが得られた。

| ||||||||||

| (4) | 水供給 水供給分野では、一般無償1件、開発調査2件と草の根無償6件が実施された。 上記9件のうち、開発調査案件の「ポートモレスビー市下水道整備計画調査」と「地方部下水開発・給水計画調査」は、F/S調査の段階で終了し、評価対象期間には実際の建設工事には至っていない。その他7件の内、一般無償の1件と草の根無償の2件は既存施設の改修と新規調達・設置の性格を兼ねているが、残る4件の草の根無償案件はいずれも施設の新規設置を行ったものである。 これら7件のうち、一般無償案件の「地方都市給水計画」への供与金額は10.89億円で規模として最大となっている。これは、マヌス州ロレンガウ市と東ハイランド州ゴロカ市における既存給水施設の老朽化による漏水と給水圧不足などの給水事情を改善するために実施されたものである。 草の根無償の6件は合計0.29億円で規模として小額なものの、地域住民に安全な日常生活用水を安定して供給するもの(「ボレガイナ村水供給システム再建計画」、「ラマンダイマンダ地区給水施設整備計画」、「ワシネ水供給システム建設計画」と「ケビアン水供給シ支援計画」)や、医療、給水、夜間照明用小電力施設の提供により衛生的な飲料水の確保と公共機関への電力供給および夜間診療や夜間学習、夜間作業を通した生活水準の向上を図るもの(「テプテプ・ナユド区上水・電力施設拡充計画」と「ジョブニング村診療所建設および水道・電気整備計画」)として、重要な意味を有するものである。 上記インプットによりもたらされた水供給分野の主なアウトプットは以下のとおりである。

|

ここでは、上記のようなインプットおよびアウトプットによって、当該分野における中間目標である「国内交易・交流の推進」および「地域生活基盤の安定化」がどの程度達成されたか検証した。

これらの結果は以下のとおりである。

| (1) | 国内交易・交流の推進

| ||||||||||||||||||||||||

| (2) | 地域生活基盤の安定化

当分野の中間目標の指標として、以下に関する資料収集およびヒアリングを実施した。 ・ 乳児死亡率 ・ 疫病発生状況 ・ 平均余命 ・ 上水道普及率 これにより得られた結果およびわが国の援助との関連性は下記のとおりである。

さらに、これらの裨益人口を上記の全国上水道普及率から、全国の上水道受益人口の増加に対するわが国の援助の貢献度を推計すると以下が求められる。 すなわち、全国上水道普及率32%という数値から、上水道受益人口は1990年の118万人から2001年の170万人へと52万人が増加したものと推計され、わが国の援助によって得られた上水道裨益人口約6.9万人は増加分の約13%に相当している。 |

ここでは、わが国のパプアニューギニアへのインフラ分野への支援が、同国の社会・経済全般に及ぼす波及効果について検証を試みたものであり、指標として、「全国的な経済力の健全化・活発化」および「雇用の安定化」という観点から、実質GDP、一人当たりGDP、インフレ率、失業率の4項目の全国的指標の動向を把握し、これらについて考察した。

ただし、1997年~2001年の各年のODA総額に対するわが国の援助(有償および無償の合計)は1割~2割と小規模であり、わが国の援助の直接の効果は確認できなかった。ここでの以下の分析は参考として整理したものである。

| 1) | 全国的な経済力の健全化・活発化 PNGの実質GDPは1995年の5,888百万キナから2001年には5,131百万キナへ低下していると共に、一人当たりGDPも同1,080.9ドルから488.8ドルへ大幅に減少している また、1995年以降のインフレ率は10%台を維持している。こうした実質GDPと一人当たりGDPのマイナス成長とインフレの進行から、経済の健全性・自立性が進展しているとは言い難いものと判断される。 |

| 2) | 雇用の安定化 都市部失業率は1990年の30.1%から2000年には16.2%へと低下した。 しかし、このような失業率の低下は単にセンサスの調査法の変化によるもので、指数の取扱いについては留意を要する。 |

インプット、アウトプット指標、中間目標への影響についての検証結果をまとめると以下のとおりである。

| (1) | インプット、アウトプット関連 草の根案件に関してモニタリングが必ずしも十分に行われていないことから、一部データの不備という問題点を除き、全般的にアウトプットが得られ、なお、有償案件や無償案件においてもアウトプットは得られているが、パプアニューギニアまたは他ドナーのプロジェクト遂行状況の影響により、十分な効果がでていない事例がみられる。 |

| (2) | 中間目標への影響 航空旅客運送量等、全国的な経済情勢に影響を受けているものと考えられる指標があり、わが国の援助の正確な影響を測ることができない指標があるが、運輸分野での全国的ネットワーク体系の維持・充実への寄与、道路分野における通行時間の短縮、放送分野の放送受信地域の回復、水供給分野の支援における裨益人口など、各分野での効果が確認された。 |

現地調査におけるパプアニューギニア政府関係機関、日本大使館、JICA事務所、他ドナー現地事務所に対するヒアリングおよび収集した文献をもとに、プロセスの適切性に関する評価を以下のとおり整理する。

3.3.1 援助方針の策定および実施における関係者との情報交換・協議

援助方針の策定および実施に当たって、パプアニューギニア政府、日本政府援助の実施機関であるJICA、JBIC、他ドナー、パプアニューギニアのNGO等の民間などの関係者との情報交換・協議についての評価を以下のとおり記述する。

| (1) | パプアニューギニア政府との連携・協議の有無

現地調査でのヒアリング結果および収集した文献から以下の結果が得られた。

| ||||||||||||||||||||||

| (2) | JICA、JBICとの連携・協議の有無 日本大使館、JICA、JBICへのヒアリング結果から、国家計画・地方開発省(DNPRD)から要請された案件のスキーム間の関連について、JICA、JBICとの協議が行われていることが確認された。 | ||||||||||||||||||||||

| (3) | 他のドナーとの連携・協議の有無 日本はこれまでパプアニューギニアの援助政策を企画・立案・実施するにあたって、以下のヒアリング結果のとおり、案件の効率的実施に資すると考えられる場合のみ他ドナーと情報交換を行っていることが確認された。

| ||||||||||||||||||||||

| (4) | NGO等の民間との連携・協議の有無

日本大使館、現地関係機関へのヒアリング結果から、日本の関係政府機関は、援助の計画策定および実施に際し、NGOとは公式協議を実施していなかったことが把握された。

|

日本大使館でのヒアリング結果、完成報告の実施状況等から、現状では草の根無償案件の完了確認や事業効果について一部に書面での確認が得られない案件もあることが把握された。

3.3.3 まとめ

援助方針の策定及び実施における関係者との情報交換・協議に関しては、昨年までは国家計画・地方開発省(DNPRD)と要請案件について概ね4半期毎に実施中の案件の進捗管理を伴い行う会合の中で公式な協議を行ってきたが、これに加え今年からは公式な政策協議が行われていることが把握できた。日本大使館はこれらの協議を踏まえて、要請案件を受理しており、パプアニューギニア政府との協議・連携がなされているものと判断される。

また、日本大使館はパプアニューギニア政府国家計画・地方開発省(DNPRD)から要請された案件についてJICA事務所と協議しているが、他ドナーと定期的な公式協議は実施していないことが確認された。

さらに、検証メカニズムとして、草の根案件については、案件の完遂チェックや事業効果について、現状では十分な管理が行えていない可能性がある。

6 IFR(計器飛行方式)に対応するための航空保安施設を設置した空港