第2章 評価対象時期におけるパプアニューギニアの概況

本章では、評価対象時期におけるパプアニューギニアの経済社会状況を概観し、次に「中期開発戦略1997年-2002年」を整理し、最後にパプアニューギニアの公共投資の現状および主要ドナーの重点分野を中心にまとめる。

2.1 評価対象時期のパプアニューギニアの経済社会概観

ここでは、パプアニューギニアにおける社会経済状況を概観する。

2.1.1 地勢および社会状況

パプアニューギニアは日本の約1.25倍の国土面積を有する、大小の離島からなる島嶼国であるとともに、首都であるポートモレスビーや第2の都市であるラエなどの主要な都市が立地し、さらに、天然資源や農産物の産地等が分布する主な島嶼であるニューギニア島東部は標高3000mを越える山脈が東西に連なり国土を分断している。このような地理的条件の下で、約500万人の人口が居住し、800以上の部族言語を使用している。

評価対象期間の人口は年間約2%強で増加しており、1997年の約450万人から2001年現在では約520万となっている。これらの内、8割以上が農村地域に居住している。

また、出生時の平均余命は57歳と短いだけでなく、1000人当たりの5歳未満時の死亡率は90を超えている。さらに、成人の識字率は35%と低い水準にあり、保健・衛生および教育などの社会面では多くの課題を有している。

2.1.2 マクロ経済

マクロ経済面では、図表2-1-2に示すとおり、パプアニューギニア通貨であるキナの対ドルレートの悪化により、ドルベースのGDP総額が減少し続けている。また、財政収支は悪化している。

輸出入の実績については、輸出額が1998年以外ほぼ横ばいの状況を保っているが、輸入額が減少し続けている。また、消費者物価上昇率は1997年および2001年以外二桁を保っており、インフレが進行している。さらに、対外債務残高はGDP総額に匹敵する規模に拡大している。これらの指標が示すとおり、評価対象時期におけるパプアニューギニアの経済は厳しい状況に置かれているといえる。

2.1.3 貿易

パプアニューギニアの経済構造は自給自足経済と貨幣経済が共存し、大部分を鉱業や農産物などの一次産業が占めており、主な輸出品目は、図表2-1-3に示すとおり金属鉱石、原油、木材などの一次産業品目である。

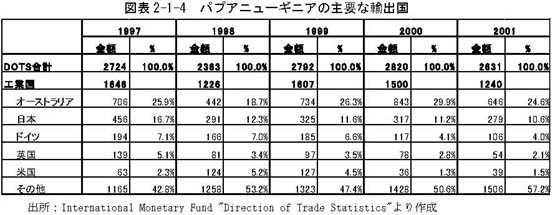

また、主な貿易相手国はオーストラリア、日本、ドイツ、米国であり、パプアニューギニアにとってわが国は全輸出額の1割強を占め、約3割弱を占めるオーストラリアに次いで第二位の貿易相手国となっている。

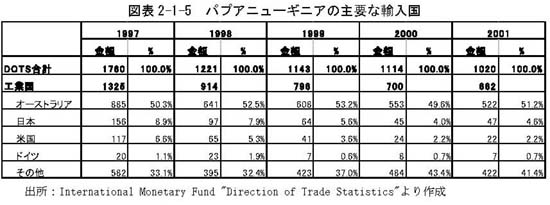

パプアニューギニアの輸入相手国は図表2-1-5に示すとおりであり、オーストラリアが輸入量全体の50%以上を占め最大の輸入先であるのに対し、日本からの輸入量はオーストラリアの約10分の1と少ない。

日本からパプアニューギニアへの輸出品目構成は図表2-1-6のとおりであり、運送機械が60%以上を占めており、一般機械と合わせ全体の80%程度を占めている。

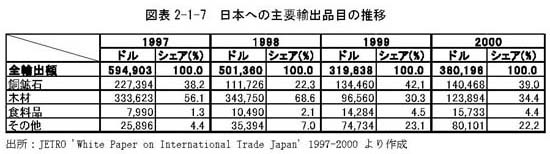

また、パプアニューギニアから日本への輸出品目構成は図表2-1-7のとおり、銅鉱石、木材が全体の75%程度を占めている。

2.2 パプアニューギニアの開発政策

本節では、評価対象期間におけるパプアニューギニア政府の開発政策である「中期開発戦略1997年-2002年」を取り上げ、また「中期開発戦略1997年-2002年」を達成するためのパプアニューギニア政府の中期的資源配分の枠組みに言及する。

2.2.1 中期開発戦略1997-2002

パプアニューギニアの拡散性や地理的隔絶性を抱えた地理的特性を有する状況の下で、教育の普及、保健・衛生の確保等、国民の民生安定化にとって、人口の8割以上が居住する農村地域と主要な都市との交通手段の確保が重要な課題とされてきた。

さらに、パプアニューギニアの主要産業である天然資源や農産物の主要産地であるニューギニア島の高地(ハイランド)地方と主要な都市等を結ぶ交通手段の確保が重要な課題となっている。

パプアニューギニア政府は評価対象期間と同じ期間を対象とした、パプアニューギニアの開発政策全体における位置付けを明記している「中期開発戦略1997-2002」を作成している。この「中期開発戦略1997-2002」では、優先政策分野として、保健分野、教育分野、民間セクターの政策推進、および、運輸インフラの4分野をあげているが、その中でも運輸インフラ分野は他の3分野を進める上で不可欠な分野として位置付けられている。

さらに、2003年に中期開発戦略の見直しがなされ、2003年から2007年を計画年度とする新たな中期開発戦略が策定されている。この中でも、運輸分野、保健分野、教育分野、農林水産業分野が優先政策分野として位置付けられており、これら分野が現状でも課題を有しているものと受け止められる。

「中期開発戦略1997-2002」4の概要は以下の図表2-2-1に示すとおりである。

図表2-2-1 「中期開発戦略1997-2002」の概要

|

2.2.2 中期的資金配分枠組み1997-1999

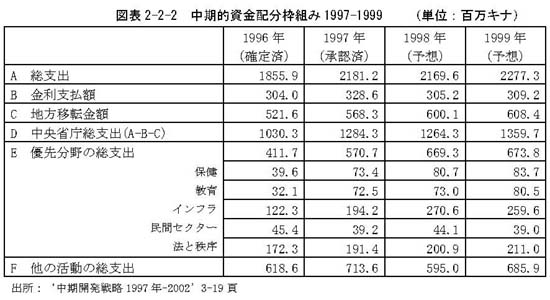

上記の「中期開発戦略1997-2002」を達成するために、図表2-2-2に示す「中期的資金配分枠組み1997-1999」が作成された。図表2-2-2にあるとおり、5つの優先分野の中でもインフラ分野への資源配分は大きなウエイトを占めている。

2.3 パプアニューギニアの公共投資と主要ドナーのODA推移

日本の二国間援助実績(支出純額累計)においては、大洋州地域で同国は最大の受け取り国となっており、85年以降は日本が、オーストラリアに次ぐ第二位の二国間ODA供与国となっている。日本は、パプアニューギニアの独立前から開発調査を実施し、独立当初より無償資金協力のほか、技術協力等の経済協力を実施している。

有償資金協力については、道路、空港、エネルギー等インフラ整備、農業開発等について協力を実施している。2000年8月には世銀との協調融資により、同国の経済構造改革を支援するために53.5億円の構造調整借款を供与している。

以下では、パプアニューギニアの公共投資におけるODAの割合、主要ドナーの重点分野について触れることにする。

2.3.1 パプアニューギニアの公共投資における政府開発援助の割合

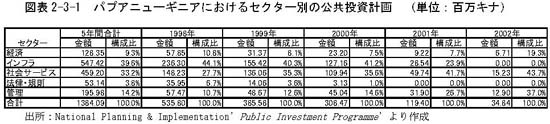

| (1) | パプアニューギニアにおけるセクター別の公共投資計画 図表2-3-1は、1998年から2002年におけるセクター別のパプアニューギニアの公共投資計画である。図表2-3-1に示すとおり、全公共投資計画に占めるインフラセクターの割合は、2001年、2002年は2000年以前に比べ減少しているものの、5年間合計では4割弱を占めており、インフラセクターは最大の公共投資セクターとなっている。  |

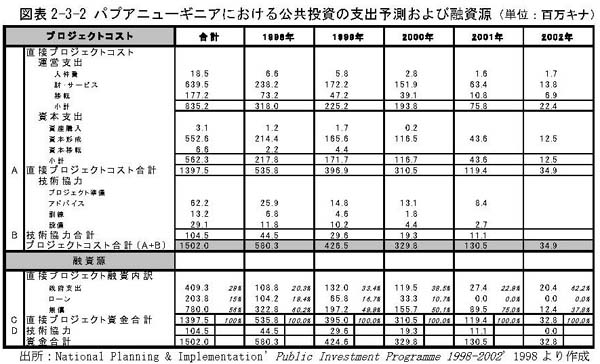

| (2) | パプアニューギニアにおける公共投資の支出予測および融資源 図表2-3-2は、1998年から2002年にかけてのパプアニューギニアの公共投資の支出予測および融資源を示したものである。図表2-3-2にあるように、直接プロジェクトに対する融資の内訳として、外国政府や国際機関からの貸付や無償援助が約70%であるように、公共投資の財源が大きくODAに依存している。  |

2.3.2 主要ドナーの重点分野

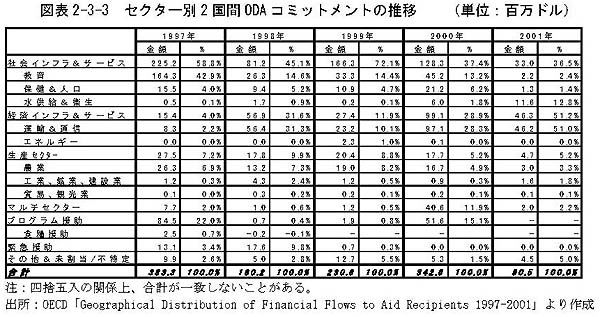

| (1) | セクター別ODAの推移 パプアニューギニアに対する、二国間ODAをセクター別にみると、社会インフラ・サービスおよび、経済インフラ・サービスに占める割合が高く、2001年では、運輸・通信の割合が51%と半分以上を占めている。  |

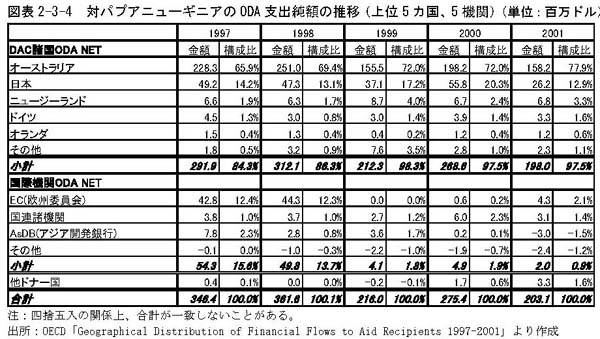

| (2) | パプアニューギニアに対するODAの推移 図表2-3-4に示すとおり、DAC諸国によるODA支出純額では、オーストラリアが最大ODA援助国であり、全ドナーによる支出額の70%前後を占め、1997年以降2001年までその割合が年々増加してきている日本はオーストラリアに次いで2番目であり、1997年から2001年の間では、全ドナーによる支出額の12~20%を占めている。また、国際機関によるODA支出純額では、1997年時点では全支出額の16%程度を占めていたが、2001年には2%程度に減少している。特に、1997年時点では欧州委員会が最大の12%であったが、2001年には2%程度となっている。1997年時点ではアジア開発銀行が欧州委員会に次ぐ2%であったが、2001年ではマイナスとなっている5。

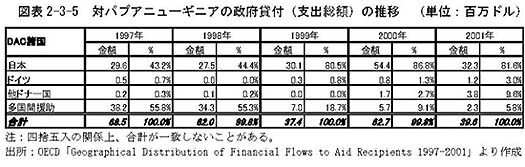

パプアニューギニアに対する政府貸付においては、図表2-3-5のとおり、日本は1997年の43%から2000年には87%を占め、第1番目の貸付国となっている。

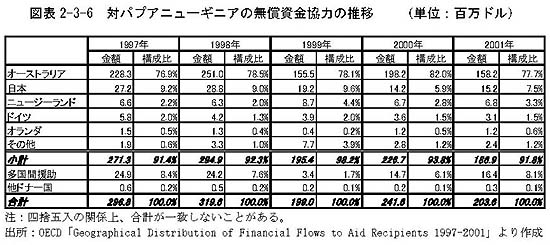

無償支援協力においては、オーストラリアが80%前後を占めており、最大の支援国となっている。一方、日本はオーストラリアに次ぐ支援国であるが、10%弱でありオーストラリアとは格差がある。

|

4 National Planning Office 'Medium Term Development Strategy 1997-2002' 1996より

5 ODA支出純額のため、返済額が新たな借入額を上回る場合、マイナスになる。