第1章 評価の実施方針

1.1 評価の背景と目的

パプアニューギニアは、太平洋島嶼国中最も広い国土と多数の人口を有し、かつ資源にも恵まれ、1975年の独立以来、域内における中心的国家の一つである。独立以来わが国と一貫して友好関係を構築しており、わが国は同国に対し開発ニーズに即した幅広い援助を行ってきている。同国は、わが国の二国間援助実績(支出純額累計)で、大洋州地域最大の受け取り国である。さらに、インフラ整備分野は同国政府の優先政策のひとつとして位置付けられており、同国に対するインフラ整備分野の支援をより効果的かつ効率的に実施するためにも、これまでの取り組みおよび実績をレビューすることが求められている。

上記の背景の下に、本件はプログラムレベル評価の一形態であるセクター別評価の一つとして行うものであり、わが国がパプアニューギニアに対し実施したインフラ整備分野に係る一連の協力を、総合的かつ包括的に評価し、今後のより効果的・効率的な協力の実施の参考とするための教訓・提言を得るとともに、評価結果を公表することで説明責任を果たすことを目的とするものである。

1.2 評価者

-

本件を実施した評価チームは以下の通り。

-

〔監修〕

熊谷 圭知 お茶の水女子大学 文教育学部

川上 照男 あずさ監査法人 新規事業部

〔調査団員〕

大根田洋祐 (株)三菱総合研究所 海外開発事業部 専門研究員

平石 和昭 (株)三菱総合研究所 海外開発事業部 主席研究員

石里 宏 (株)三菱総合研究所 海外開発事業部 シニアコンサルタント

林 保順 (株)三菱総合研究所 海外開発事業部 研究員

〔現地調査オブザーバー〕

槇 隆人 外務省経済協力局無償資金協力課

- また、本件の実施に際しては、以下の関係各課に協力を得た。

-

外務省: アジア大洋州局 : 大洋州課 経済協力局 : 国別開発協力課、技術協力課、有償資金協力課、無償資金協力課 国際協力銀行 : 開発1部3班 開発事業評価室 国際協力機構 : アジア第二部南西アジア・大洋州課

1.3 評価方法

1.3.1 評価方法の概要

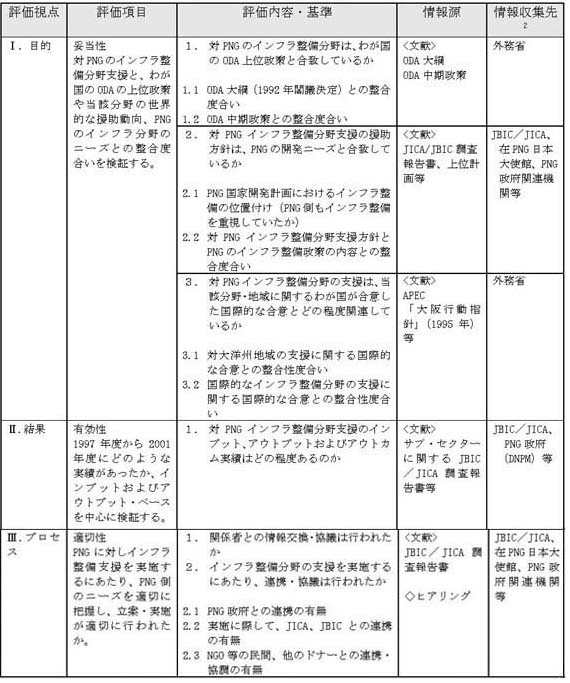

本件では、パプアニューギニアのインフラ整備分野に対する支援を、(i)目的の妥当性、(ii)結果の有効性、(iii)プロセスの適切性、という観点から評価した。まず、評価対象を把握するために、外務省、国際協力銀行(JBIC)、国際協力機構(JICA)の関係部署及び有識者と協議を行い、当該分野における我が国の援助を目標体系図に整理した。次に、評価基準や測定指標を設定し、国内及び現地調査にて評価に必要な情報を収集した。その、収集した情報に基づいて評価を行い、その結果を報告書としてとりまとめた。

1.3.2 評価対象の把握

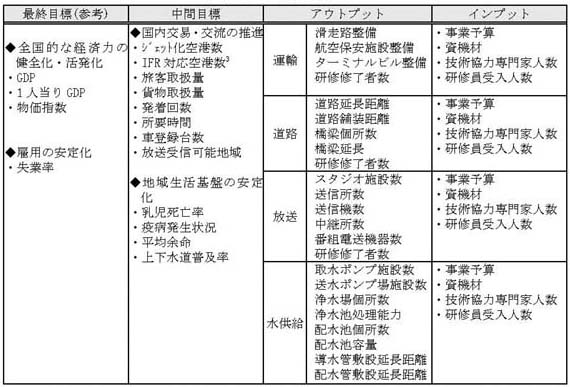

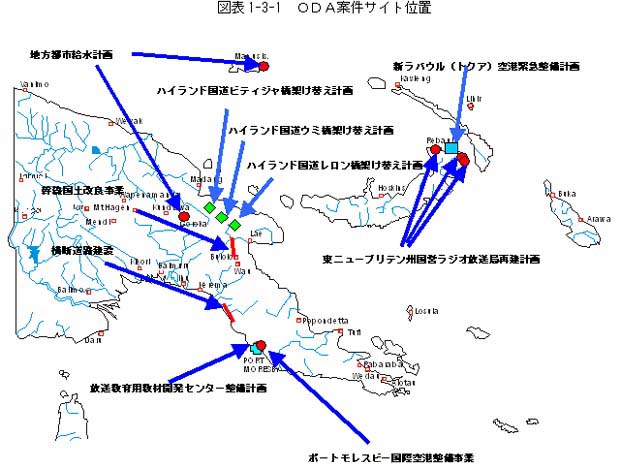

評価対象は、1997年度~2001年度に実施されたわが国のパプアニューギニアに対するインフラ整備分野の支援である。評価対象の把握に際しては、パプアニューギニアに対しては国別援助政策(国別援助計画、政策協議等)が策定されていないことから、「政府開発援助に関する中期政策」(平成11年8月)に示された大洋州地域への援助のあり方を参考に、図表1-3-2に示す目標体系図として整理した。

1.3.3 評価の枠組み

わが国の援助をいかなる基準で評価するかについて、評価チーム及び関係機関で協議を行い、評価項目、評価基準などを設定した。さらに、評価に必要な情報源や情報収集先を「評価の枠組み」としてまとめた。

特に、効果の有効性については、図表1-3-4のとおり、インプット、アウトプット、中間目標、最終目標の各レベルに評価指標を設定した。インプットは投入金額、人数、アウトプットは投入によって得られた産出物を指標とした。中間目標については、「国内交易・交流の推進」と「地域生活基盤の安定化」がどの程度達成されたかを検証した。また、最終目標の指標に対しては広範囲にわたる社会経済的要因が影響を及ぼしており、わが国の援助による直接的な因果関係を証明することが困難であることから、ここでは参考として取扱うこととした。

1.3.4 評価の制約

本評価の実施にあたっては、(i)文献及びヒアリングから得られた限られた情報に基づく評価であること、(ii)目標値や測定指標が設定されていないため、目標達成度を定量的に測定できないこと、(iii)投入から最終目標までの因果関係の証明が困難であり、成果の分析に限界があること、という制約があった。

2 「情報源」である既往の文献・資料等に基づく調査を補足・検証する観点から行う、資料収集・ヒアリング調査等の対象と考えられる関係機関

3 IFR(計器飛行方式)に対応するための航空保安施設を設置した空港