4 評価5項目による評価

4-1評価5項目による評価

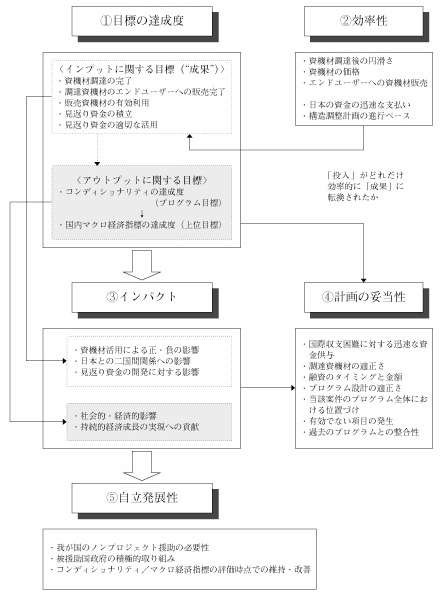

ここでは、第3章における定量的分析を踏まえて、本融資案件の評価を実施する。その際、「目標達成度」「効率性」「インパクト」「計画の妥当性」「自立発展性」という、評価5項目1に即した評価を行うものとする。

(1)融資案件の構成

本調査の対象である「金融セクター構造調整融資(以下本融資)」は、以下の3つの部分から構成されている

- (イ)一般商品の輸入決済に対する融資

- (ロ)積み立てられた見返り資金の利用

- (ハ)金融セクターの改善のために課されたコンディショナリティの達成

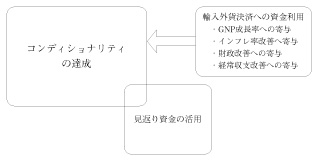

(2)評価における重点

前記融資案件の構成にあるように、本融資は大きく分割して3つの部分から構成されている。このうち、融資資金の直接の動きと関係する部分は(イ)の部分であるが、本融資の評価にあたっては、その性格上、マクロの観点から1を踏まえつつ、特にミクロの観点から(ハ)のコンディショナリティの達成の部分に焦点を当てる。

その理由は以下の通りである。

- (イ)輸入決済への資金利用と金融セクター改革の関連

融資資金が第一段階として一般輸入商品の決済に用いられたが、これは外貨資金の補充により、それがGNP成長率、インフレ率、経常収支に対して影響を与えることを期待するものである。 -

(ロ)見返り資金使用使途の議会による特定

上記輸入決済に伴って中央銀行の特別勘定に積み立てられた円貨相当額の見返り資金は、PDICの増資資金をはじめとする金融セクターに関連する内貨資金需要に充当された。これら見返り資金の使用使途は、全般的に下記コンディショナリティ達成に関連した事業に用いられるとともに、その使用使途は、フィリピン議会において当該年度の予算項目として承認を受けたもののうち、財政の制約から支出が困難な費目に対して支出されている。それゆえ、融資の受入機関である財務省その他が自由に見返り資金を利用できるわけではなく、議会承認という法的効力を有した項目による支出であることから、極めて透明性の高いものとなっている。加えて、見返り資金の使用状況については、融資実施機関であるOECFに対して四半期ごとに報告がなされている。

見返り資金の使用使途のうち、特に注目されるのは、PDICの増資資金への利用であるが、これはコンディショナリティの達成の観点からあわせて分析を行うことが好ましいと考えられる。 -

(ハ)コンディショナリティ達成の重要性

本融資案件の最大のポイントは、世界銀行との協調による、コンディショナリティの達成の監視である。融資実行にあたってのフィリピン財務長官の世界銀行総裁宛てステートメント2にもあるように、金融セクターの改善が当時のフィリピン経済の回復にあたっての最大の課題のひとつであるとされており、その改善に融資が実行されたのである3。特にコンディショナリティのひとつであるフィリピン国内の法改正(中央銀行法の改正)の遅れにより、第2トランシェの実行が当初予定の1990年8月から93年12月まで、3年4ヶ月にわたって延期された点からも明らかなように、コンディショナリティの達成を通じた金融セクターの構造改善が、融資の評価にあたって最も重視される点であると考えられる。

1 外務省経済協力局評価室『ノン・プロジェクト援助評価ガイドライン』(98年3月)

2 Ministry of Finance, Statement of Policy on Financial Sector Adjustment, April 3, 1989

3 OECFも、本融資の供与により期待される効果として、まず第一に「金融セクターの効率化」を挙げている(もう一つの効果としては、「フィリピン経済の持続的成長に不可欠な、長期資金の円滑な供給体制の整備」が挙げられている)。

図表4-4-1 調査の重点

図表4-4-2 評価フローチャート