はじめに

近年のODAに対する関心の高まり、財政支出の引き締め等を受けて、ODAに対する評価の必要性が高まっている。我が国のODA実施機関においては、ODAに対する事後評価の実績が積み重ねられてきたが、そのほとんどは「プロジェクト融資」に対するものであった。一方、近年増加傾向にある「ノン・プロジェクト融資」については、支出目的の複雑さ、効果の検証の難しさなどが原因となって、一部試行的な評価が行われるにとどまってきた。もっとも、ノン・プロジェクト融資が我が国ODAに占める重要性、および我が国国民、被融資国の国民に対するアカウンタビリティの両面から、ノン・プロジェクト融資についても、十分な事後検証が必要とされている。本調査は、1997年度に作成された「ノン・プロジェクト融資 評価ガイドライン」に基づき本格的な事後評価を行なうものである。

我が国は、1980年代以降、世界銀行の構造調整融資について最大のパートナーとして協力してきた。もっとも、途上国の中長期的な成長を促す構造調整融資に関しては、市場メカニズムに基づく改革プログラムの是非が議論を呼んできた。世銀の最大のパートナーである我が国としては、ノン・プロジェクト融資を通じた評価の困難さを乗り越え、構造調整融資の効果を検証する意味は大きい。また金融セクターの強化は、資源配分の効率性の確保、および国内産業育成のために国内貯蓄率の向上が必要な開発途上国にとって優先度の高い課題であり、この分野への融資の要望は今後も高まるものと考えられる。したがって、金融セクターの構造調整融資の検証は、我が国の今後の融資政策立案に資するものと考えられる。

本調査は金融セクターにおけるノン・プロジェクト評価を我が国ではじめて行うものである。したがって、本調査においては、融資案件の評価にとどまらず、今後のノン・プロジェクト融資の実施、およびその評価を行う際に資する情報の整理も併せて行った。しかし、我が国におけるノン・プロジェクト評価は今後さらなる蓄積が必要となっている。本報告書の読者から、忌憚のないご意見を頂きたい。

最後に、本調査の実施にあたって、情報提供を頂いた援助実施担当機関であるOECF、現地調査にあたってご協力いただいた在マニラ日本国大使館、そしてインタビューにご協力いただいたフィリピン現地政府機関や民間金融機関の方々に、この場を借りて感謝申し上げる次第である。

1 調査の背景と目的

1-1 調査のフレームワーク

1-1-1 調査の背景

1980年代前半に金融危機に陥ったフィリピンでは、86年から87年にかけて、二大政府系金融機関であるDBPとPNBの改革がIMFの支援の下で行われた。この改革によって当面の危機こそ脱したものの、その後の80年代終盤において、依然としてフィリピンの金融セクターは、中央銀行の監督能力の低さ、民間金融機関の信頼性の欠如、長期融資機能の欠如などの問題を抱えていた。

世界銀行、OECF、日本輸出入銀行が協調して実施した「金融セクター構造調整融資(以下本融資)」は、このようなフィリピン金融セクターの脆弱性の改善を目的として実行されたものである。金融セクターの改革には、法律の改正、スタッフの教育など、比較的長い期間を有する分野が存在する。加えて、改革のシグナルに市場が反応するにはさらに時間的ギャップが存在する。さらに、構造調整にあたっては、短期的には当該経済に対してマイナスの影響が発生するということを考慮すると、構造調整融資の評価にあたっては、一定期間の経過を経て、定量的なデータの確保を待たなければならない。

本融資の実施時期(計画上は1989年から91年の2年間。最終ディスバースは93年)を考えると、すでに短期的・中期的成果は顕在化しているものと考えられ、本融資は評価を実施するのに十分な期間が経過しており、評価対象として選定することに適しているものと考えられる。

1-1-2 調査の目的

本調査の最終的な目的は、本融資の実施によって、フィリピンの金融セクターの抱える上記のような問題がどの程度解決され、その後の経済成長にどの程度寄与したかを検証することにある。

また、1997年以降のアジアの通貨危機と、本融資の関係を検証することも今回の調査目的の一つである。アジア諸国を襲った通貨危機においては、一般に各国の金融セクターの脆弱さが一因となったものと言われている。ASEAN諸国の中で、フィリピン通貨の下落幅は大きくないものの、通貨危機を契機とした景気の低迷は深刻なものになりつつある。しかし、融資開始当時、フィリピンの金融セクターが極めて脆弱な構造を有していたことを勘案すると、本融資は、フィリピン経済の安定成長にプラスに寄与した可能性が高い。そのため、本融資の中長期な効果を検証する意味からも、本融資と通貨危機との関係を分析する。

1-1-3 調査の方法

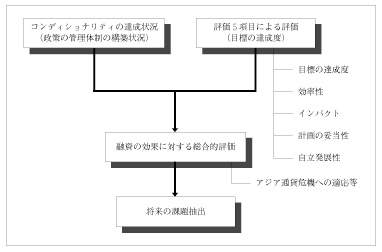

本調査は、外務省経済協力局評価室『ノン・プロジェクト援助評価ガイドライン』(1998年3月)で整理されている評価5項目、すなわち、「目標達成度」「効率性」「インパクト」「計画の妥当性」「自立発展性」の観点と整合的に評価を行うものとする。

しかし、「ガイドライン」が経済全体を対象としたものであることに対して、本融資が金融部門に対する調整融資であることを考慮すると、

|

(イ)コンディショナリティの達成を確認する金融セクターのパフォーマンス改善動向 (ロ)上記(イ)の改善を通じたフィリピン経済に対するインパクト |

の2点は、それぞれ重要な関係があるものの、特に(イ)については、融資の管理を行うにあたって、「政策をどれだけ実施したか」という政策の監督体制の構築を中心とし、通常のコンディショナリティとは異なるものである。

それゆえ、本調査においては、まず「コンディショナリティの達成状況」を、金融セクターにおける各種パフォーマンスの推移を融資実施前から融資が実施されて以降直近まで追いかけることを通じて、定量的に分析する。

一方、本融資が金融部門の調整融資であることに鑑み、「融資の最終的な目的」である、フィリピン経済の「安定性」「持続発展性」及び「効率性」の向上の程度については、上述『ノン・プロジェクト援助評価ガイドライン』における評価5項目を用い、現地インタビュー調査、文献調査に基づき、定性的かつ定量的に評価を行う。

図表1-1 評価フロー

2 評価対象案件の概要

2-1 評価対象案件の概要

| 被援助国名:フィリピン共和国 |

| 援助案件名:金融セクター構造調整融資 |

【援助実施体制】

|

・担当機関:海外経済協力基金(業務第1部) ・援助実施期間:1989年11月から93年12月(当初2年間の予定を延期) ・援助形態:部門調整融資 |

【援助案件の要約】

|

・要請の背景 1980年代前半にフィリピンで起こった深刻な経済危機は、金融セクターにも大きな影響を与えている。フィリピン政府はペソの切り下げによるインフレに対応すべく、金融引き締め政策を採用した結果、民間銀行の貸出金利が上昇し、民間金融機関の資本仲介機能は大幅に低下した。そのような政策が採用された結果、フィリピン経済は80年代を通じて、経常収支赤字、対外債務の累積に苦しんできた。数度の債務の繰延が実施されたことで、資本の流出、通貨下落、債務の増加という悪循環こそ免れたものの、援助実施当時、経済基盤の弱さは依然深刻な状態にあった。 ・協力の目的 本借款は、日比両政府により合意された一般商品の輸入に必要な資金を融資し、世界銀行とフィリピン政府が合意した金融セクター構造改善プログラムを支援するものである。 すなわち、本借款の一時的な目的は、フィリピン経済を外貨準備高の減少に伴う国際収支困難の状況から脱却させることにあった。また、本借款は構造調整プログラムの実施を条件とするものであり、本来の目的は、フィリピンの金融セクターの構造を強化することにより、マクロ経済の安定的な成長を可能にすることにある。 ・E/N署名日:89年11月23日 ・援助の内容 金額:400億円 金利:2.7% 据え置き期間:7年 返済期間:25年 調達条件:一般アンタイド |

【関係国際機関の援助実施体制:世界銀行(IBRD)】

|

・援助案件名:金融セクター構造調整融資(Loan 3049-PH) ・担当部署:East Asia & Pacific ・協力実施期間:1989年5月から93年12月 ・融資形態:部門調整融資 |

【援助案件の要約】

|

・目的 日本の援助案件と同様、金融セクターの強化が目的。 ・援助内容 金額:300百万米ドル 金利:市場金利連動、貸付未実行残高に対して0.25%のコミットメントチャージ 据え置き期間:5年 返済期間:20年 |

【相手国の援助受入体制】

|

・援助受入窓口機関:財務省 ・監督官庁:財務省、(NEDA) ・実施機関:財務省 |

【構造調整プログラムの内容】

|

・政策目標 金融機関の監督の強化、預金者保護制度の強化、金融機関の効率性の向上などを通じた金融セクターの構造強化 ・政策手段1 (イ)商業銀行に対する中銀の監督、規制の適正化 (ロ)預金者保護のため、フィリピン預金保険会社(PDIC)の役割を強化 (ハ)銀行システムにおける中間費用の縮小促進 (ニ)長期資金の流動化と有効活用の促進 ・実施計画 1991年中にすべてのプログラムを実施する予定であったが、93年12月まで延期された。 |