10.太平洋島山興国のインフラ整備(トンガ・サモア)

(現地調査期間:1998年12月1日~15日)

| ■ | さくら総合研究所上席主任研究員 (現 玉川大学教授) |

高千穂安長 |  |

〈評価対象プロジェクトの概要〉

| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |

| トンガタプ島道路改良計画 (トンガ) |

無償資金協力 | 94、95年、15.71億円 | 同国の第6次国家開発計画では輸出部門と観光部門の拡充の必要性が強調されており、これに資するため、トンガタプ島内の幹線道路の改良・新設と道路建設機材を供与する。 |

| 地方電化計画 (サモア) |

無償資金協力 | 92~94年、9.8億円 | 同国は、地域産業の活性化を図るため、来電化地域の配電網整備を推進中であり、これに資するため、必要な資材・建設機器を供与する。 |

| 地方電話網整備計画 (サモア) |

無償資金協力 | 94~95年、6.4億円 | 同国の地方住民の生活安定およぴ経済活動の活性化を図るため、地方部における通信網の整備が急務となっており、これに資するため、通信関連機材等の供与を行う。 |

1 経済協力評価報告書

1-1 トンガ「トンガタプ島道路改良計画(平成6、7年度 無償)」

(1)トンガ王国の概要

トンガ王国は、南太平洋に位置し、約170の島からなる面積69.7平方キロメートルの島嶼国である。同国の人口は約90千人で、その約3分の2が首都のあるトンガタプ島に居住しており、首都のヌクアロファには全人口の3分の1にあたる約3万人が居住している。

トンガ王国の平成3年の1人当たりGNPは1,100ドル(平成7年2,179ドル1)であるが、従来より、同国の経済はCDPの約40%を占める第1次産業(カボチャ、コプフ、バナナ、バニラ)の輸出に大きく依存しており、そのため天候や価格の変動の影響を受けやすく、不安定である。

1 “Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 1997”ADB

(2)要請の経緯と内容

トンガ王国「トンガタプ島道路改良計画基本設計調査報告書」要約Iに次のように記載されている。

「トンガ王国は、持続的経済成長、地域格差の是正、雇用機会の増大、対外収支の改善等を第6次国家開発5ヶ年計画(1991~95)の目標としており、それを達成するため、輸出部門と観光部門の拡充の必要性を強調している。それには、民間部門の発展を主軸とすると同時に、それを支えるインフラストラクチャーの整備を重要課題としている。

しかし、道路整備の現状は、1994年現在、総延長1,790キロメートルうち約100キロメートル簡易舗装されているにすぎず、残りは未舗装で維持管理状態も不良である。

首都のあるトンガタプ島は、政治経済の中心地であり、良質の観光資源にも恵まれているが、島内の道路整備が不十分であるため、主要産業である一次産品の輸出港への輸送、観光事業の振興等に悪影響を及ぼしている。

トンガ王国政府は、このような道路状況を改善し、社会経済の発展を促進する目的で、複数のドナーに道路改良の援助を要請しており、同島においても、ADBおよびオーストラリアの資金援助による道路改良事業が継続的に実施されている。これらは、主として、コンディションの劣悪な準幹線級の道路を対象としており、主要幹線は一部が含まれているにすぎない。

上記の道路改良事業および道路維持管理は公共事業省により直営で実施されているが、同省の保有する建設機械は質、量ともに不十分であり、そのため、円滑な事業実施に支障をきたしている。

こうした状況に鑑み、トンガ王国政府は、トンガタプ島内の幹線道路136キロメートルの改良・新設と道路建設機械の調達について、日本国政府に無償資金協力を要請した。」

以上から、次の項目について達成されたかどうかが本件の評価基準となる。

| 実施の効率性 | 目標達成度 | インパクト | 妥当性 | 自立発展性 |

| トンガタプ島内の幹線道路136キロメートルの改良・新設と道路建設機械の調達 | 道路状況を改善し、運輸効率を高める | 持続的経済成長、地域格差の是正、雇用機会の増大、対外収支の改善等のための輸出部門と観光部門の拡充を通して社会経済の発展を促進する | 島内の道路整備が不十分であるため、主要産業である一次産品の輸出港への輸送、観光事業の振興等に悪影響を及ぼしている状況の解消 | 道路改良事業および道路維持管理 |

(3)現況

(イ)道路自体は、走行中に車内で書き物をしてもほとんど影響がないほど良好に維持管理がなされている(写真1-1上、中)うえに、トンガ側が自主的に中央分離の白線が交通量の多さから消えてしまう事態に対して蛍光物を埋設する等の対策を実施するなど更なる改良もなされていた。

(ロ)交通量は多く、良く利用されていた(写真1-10上)。評価者がフェーズ1の道路のほぼ中央に当たる、宿泊所であるデイトラインホテル前で1分間の交通量(片道)を計ると、18台であった。

(ハ)維持管理のための機材のついては、東京より供与機材リストを施工業者より入手し、先方(公共事業者)の説明と対比した結果、ヌクロアロファにある機材については全て稼動可能な状態に保管され、使用されていた(写真1-3下~1-7中、1-12下~1-14中)。

(4)実施の効率性

【評価基準:トンガタプ島内の幹線道路136キロメートル改良・新設と道路建設機械の調達が効率良くなされたか】

工期よりも相当早く終了(これは気候が順調だったこともある)しており、かつ、トンガ側の責任にかかる用地整備なども期限通り行なわれ、極めて順調に終了した案件であった。

問題ではないが、考慮すべき事項として、供与機材を日本から船積みする際に、2カ月に1度しか便がないため、早め早めの対応をする必要があったことがあげられる。

(5)目標達成度

【評価基準:道路状況を改善し、運輸効率を高めることができたか】

現状で述べた通り、道路状況の改善については十分達成されている。つまり、生活道路、産業道路としての役割をほぼ完璧に果たしている。これは、次の発言により裏打ちされる。

「従来はトンガの道路は、穴凹だらけで砂塵や雨後は泥水が跳ね大変だった(写真1-14下)。また、タクシーも目的地がちょっと市街地を離れると凸凹道路で車体が痛むため嫌がったが、本件道路完成後はそのようなことはなくなった。この成功を見て、トンガ政府も独自で舗装地域を広げるなどの努力をするようになった」。

本件道路は大型トラックも相当数走行してるうえに、凸凹がないためスムーズな走行ができ、荷物が落ちる、汚泥が散乱するなどが無いことから産業用道路としての役割は十分果たしている。

また、現地において以下の声が聞かれ、運輸効率の向上に直接・間接に貢献している。

「トンガに道路改良の重要さを教えたことで画期的であったと思っている」、「日本が改良したフェーズ1,フェーズ2の道路は、空港から市街地までの所要時間の短縮をもたらし、また、走行時の快適性は格段に向上した。これだけでも十分貢献している」、「本件道路改良は国王も熟知しており、良いプロジェクトと感謝されているなど高い評価を得ている」。

(6)インパクト

【評価基準:持続的経済成長、地域格差の是正、雇用機会の増大、対外収支の改善等のための輸出部門と観光部門の拡充を通して社会経済の発展を促進する】

トンガ王国のマクロ経済状況の推移は次の通りである。

| 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | |

| GDP成長率(%) | 4.7 | 2.6 | 1.6 | 3.0 |

| 製品輸出成長率(%) | 82.8 | -11.8 | -25.1 | 0.8 |

| サービス業の付加価値成長率(%) | 2.1 | 0.8 | -1.8 | 8.6 |

| 海外直接投資 百万米ドル |

2 | 1 | 23 | na |

| 政府財政(注) | 5.6 | 5.8 | 1.5 | 2.6 |

出所:Asian Development Outlook 1998 ADB

この表からは、道路改良案件がマクロ経済に直接の影響を与えたとは判断できない。

しかし、現地調査において次の発言がトンガ官公庁からあり、長期的には持続的経済成長、地域格差の是正、雇用機会の増大、対外収支の改善等のための輸出部門と観光部門の拡充を通して社会経済の発展を促進することに資すると考えられる。

「第7次開発計画において、道路に関しては『維持管理』を重点に考えている。このため、中央計画局では、世銀、アジア開発銀行などからの資金拠出を得て、"Special Maintenance Fund"を設置する方向で計画を立てている。また、道路施設において、新道路建設のための資金を得るために、料金徴収を考えている。新道路とともに、湾をまたぐベイ・ブリッジの建設も計画している。これにより、開発が遅れている東部海岸地帯の開発が行われることにもなるし、観光地として近場にある古都の整備も考えられる。(中央計画局)」

「本件により、道路の重要性を理解したため、東海岸へのアクセス改善を目的とした道路プロジェクト(フェーズ3)を考えている。(公共事業者)」

結論的に言えば、基礎インフラの整備が行われたことにより、開発の次のステップへの展望が開けたと言えよう。次のステップ、例えば観光産業の振興などがなされ(現状は宿泊施設一つにしても問題が多すぎ、その実施には長期間を要すると思われるが)、適切な租税徴収システムが構築されれば、道路維持発展の可能性も十分裏打ちされることになる。

(7)妥当性

【評価基準:島内の道路整備が不十分であるため、主要産業である一次産品の輸出港での輸送、観光事業の振興等に悪影響を及ぼしている状況の解消】

プロジェクトにかかる道路は、現況で見たとおり、現在最も重要な幹線道路であり、道路改良というプロジェクトの妥当性はいささかも揺るいでいない。評価基準として書かれていることは、長期目標も含んでおり(主要産業である一次産品の輸出港での輸送、観光事業の振興等に悪影響を及ぼしている状況の解消)、その観点からも妥当性は十分ある。

(8)自立発展性

【評価基準:道路改良事業および道路維持管理】

道路改良事業および道路維持管理に必要なスペアパーツ(写真1-8下~1-9上)について残り僅少という話しも出たが、日本製の機材については、製造場所、連絡先を教えてあり、機材番号を言えば、間違いなく正しいスペアパーツを入手できる体制にあることから、問題ないと考える。

アスファルト舗装道路の耐用年数は15年と考えられ(ただし、日本へのカボチャ輸出により巨利を得た「カボチャ成金」などが車を購入し、交通量が大幅に増加したと言われており、10年程度に短縮される可能性はある)、その間の補修技術は十分あるため問題ないと考えられる(写真1-10~1-12中)。しかし、その後については、アスファルト舗装道路自体を作る技術については移転されておらず、再度支援を行う必要がある点が問題といえよう。

(9)今回の事後評価によるレッスン

トンガの道路改良プロジェクトは以上の調査結果から、成功した案件であるといえる。成功の要因は次の通り色々考えられる。

- (イ)必ず通行する必要がある道路について実施した。

- (ロ)実施経験が豊富な施工業者を使用した。

- (ハ)相手国の省庁が前向きに対応した。

- (ニ)カウンターパートの実施能力が高かった。

- (ホ)青年海外協力隊が結果的に補完的役割を果たした。

- (ヘ)スペアパーツがどこにアクセスすれば良いのか一目瞭然になっている。

このことから、道路プロジェクトにおいて、今後我が国ODAが成功するには、次の事項が満たされる必要があると言えよう。

- (イ)必ず通行する必要のある道路について実施する。

- (ロ)実施経験が豊富な施工業者を使用する。

- (ハ)相手国の省庁が前向きに対応するように事前に確認する。

- (ニ)カウンターパートの実施能力について事前に高いか(要求水準を満たすか)どうか調査を行い、低い場合は、他の候補を探すか、キャパシティ・ビルディングのプロジェクトを優先させる。

- (ホ)青年海外協力隊の活用余地の検討。

- (ヘ)「スペアパーツはどこにアクセスすれば良いのか一目瞭然にする」など、アフターケアについてもフォロー体制を明確にする。

1-2 サモア「地方電化計画(平成4,5年度 無償)」

(1)(西)サモアの概要

サモアは南緯13度~14度、西緯171度~173度の間に位置し、日本、オーストラリア、ニュー・ジーランドから各々約7,000キロメートル、4,300キロメートル、3,300キロメートル離れている。日付変更線のすぐ東にあるため地球上で最も遅く日が暮れる島であり、時差は、日本時間に比べ20時間遅れである。この地域で最初に独立を達成した国である。

サモアの全人口は86年国勢調査で約160,000人(ウポル島約113,000人、サパイ島44,900人、その他の島約2,100人)2で、この内約32,000人が首都である「アピア」に集中している。

サモアは、地方自治制はしかれておらず、「市」「町」「村」は存在していない。従って、厳密には首都もないが、便宜上首都は「アピア」としている。政治形態は、立憲君主制で、伝統的首長は国家元首であり、憲法により国会が選出する。

国家の財政は常に大きな負債を抱え、毎年歳入の多くの部分が、先進諸国や国際機関よりの借款、贈与に支えられている。近年幾分かは改善傾向にあるが、累積する貿易赤字と慢性的外貨不足に国家財政は直面している3。

サモアの主要産業は農業であり、産物の主なものは、コプラ、ココア、バナナ、タロイモ等である。漁業はサモア周辺の海域が、マグロ、カツオの好漁場であるにもかかわらず、まだ本格的な漁業の実現を見ず、自家消費的漁業の域を出ていない。

観光産業には特筆すべきものがあり、南太平洋の島々の中で最もポリネシア分化の原形を留めている島として、年々脚光を浴びる様になった。観光客も年5~10%の割合で増加しており、この国での数少ない外貨獲得産業として今後の発展が期待されている。87年の年間輸出総額は25百万サモアドル(約15億円)に対し輸入は92百万サモアドル(約55億円)で貿易収支は大幅赤字である4。この国は発展途上国の中でも比較的電化が進んでおり、89年の調査によれば電化率は約70%となっている。

一方サバイ島の住民が、仕事を求めウポル島(アピア)に移り住む傾向にあり、このウポル島への人口集中がサモアにとって社会問題となっている。

2 1996年現在、17万1千人となっている。"Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 1997&quto; ADB

3 1996年では、財政赤字は80.2百万サモアドルに上っている。また、貿易赤字は218.9百万サモアドルとなっている。なお、1米ドル≒2.459サモアドル(96年平均)

4 日本円は当時の値。1996年は、輸出総額は25百万サモアドルで変わらないが、輸入総額は244百万サモアドルと急増している。

(2)要請の経緯と内容

西サモア国地方電化計画基本設計調査報告書に次のように記載されている。

「サモア政府は、第6次開発計画(1988~90年)の中で、経済的な自立と民生の向上を達成することを目的に、外貨節約のためのエネルギーの代替化(ディーゼル発電から水力発電への切り替え)、中小企業の促進をはかるためのエネルギーの安定供給、首都アピアへの人口集中と地方の過疎化を防止するための地方電化による住環境整備と民生の向上及び地方産業(林業、観光など)の活性化に努めている。

西サモア電力公社(以降EPCと略記)は、将来の需要増加に対処するとともに経費が掛かる輸入石油による発電を水力エネルギーに切り替えるために、電源開発として、ADB、TDA及びEECの資金援助により、ウポル島東部のアフリロ盆地を利用した水力発電所(出力4メガワット)の建設を実施している。

一方、これら電力供給源の増加に並行して、EPCは第6次開発計画の主要目的の一つである地域産業の活性化を図るため、未電化地域の配電網整備を推進中である。しかしながら、財政的な問題に加え、国土が火山岩質で施工が難しい状況から、この整備計画に必要な資材・建設機器を購入するために、日本国政府に対し、本件に関わる無償資金協力を要請したものである。」

以上から、次の項目について達成されたかどうかが本件の評価基準となる。

| 実施の効率性 | 目標達成度 | インパクト | 妥当性 | 自立発展性 |

| 未電化地域の配電網整備を推進するための必要な資材・建設機器を購入する | 地方電化による住環境整備と民生の向上及び地方産業(林業、観光など)の活性化 | 外貨節約のためのエネルギーの代替化、中小産業の振興をはかるためのエネルギーの安定供給、首都アピアへの人口集中と地方の過疎化を防止することによる経済的な自立と民生の向上を達成する | 地方電化による住環境整備と民生の向上及び地方産業(林業、観光など)の活性化の妥当性 | 地方電化の維持・管理 |

(3)現況

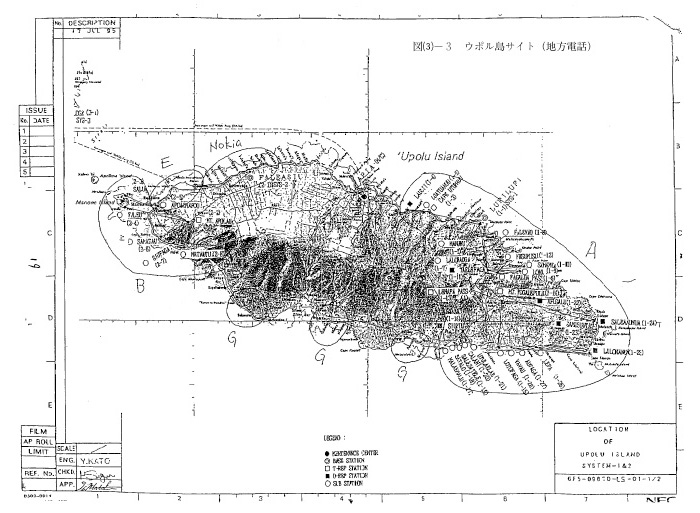

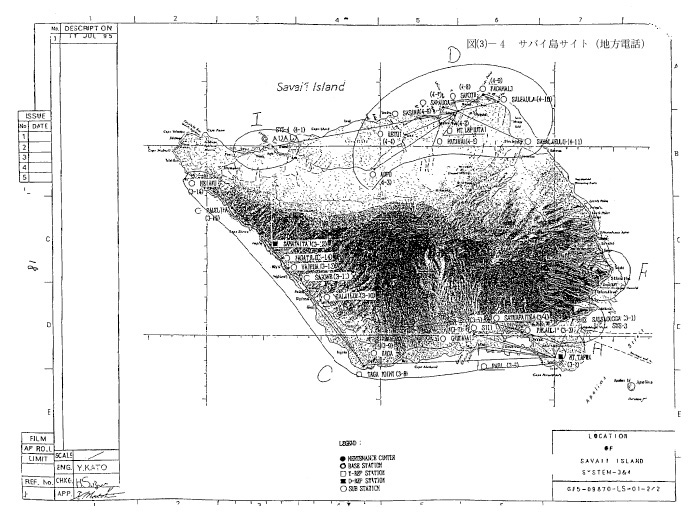

プロジェクトサイトNo.1~No.7(ウポル島)およびNo.9~No.11(サバイ島)の電線架設状況および供与機材の状況を視察した。

(イ)電線架設状況は、おおむね支柱の建立状況には問題なく、また、送電線も良好に維持されていた(写真2-1~2-2上、2-7~2-8中、2-10~2-11)。ただし、サイトNo.10(サバイ島の)の後半は支柱のみが立っており、送電線は敷設されていなかった。本来は完成されているべきであり、問題がある。この原因として道路建設の完了まで送電線工事を控えたこと、2月前に大火事があり、工事が遅れたことがあるということであった。99年前半には完成するということである。

(ロ)供与機材の保管状況

大きな問題があった。

(サバイ島)

建柱車、トラックなどは錆付いており(写真2-2中・下、2-3上・中、2-4上・中)、2台は修理待ち(1台はスペアパーツ待ち)という状況であった。供与後6年間でスクラップに近い状況にまでなるのは、海に近く塩害に侵されやすい事情を考えても問題であろう。

支持物や電線、碍子などの付属物は建物(施錠付き)内に保管されていたが、埃が積もっており、保管に対する配慮が感じられなかった(2-32-52-6)。

(ウポル島)

支柱(写真2-5上)、変圧器(写真2-4下)、補強ケーブル、電線が「野ざらし」の状況であり、錆びたり、木枠が腐蝕し車両に載せての活動が出来ない事態となっていた(写真2-8下、2-9)。また、わが国の協力にかかる資材というステッカーが、「読めない」または「貼られていない」資機材もあった。

【外務省コメント】

本評価結果を受け、1999年2月にサモア政府に改善の申し入れを行ったところ、サモア側から以下の回答を得ている。

- 未敷設であった送電線については、1999年前半までに敷設済。

- 車両については、99年中に修理・再塗装を行った。

- 資機材の保管については、良好な保管を確保するよう配慮する。

(4)実施の効率性

【評価基準:未電化地域の配電網整備を推進するための必要な資材・建設機器を購入することが効率よく出来たか】

施工業者に事前にヒアリングした結果は本件を実施するにあたっては、特に障害となる事態はなく、スムーズに供与されたということであった。また、現地で聴取したときも、日本側の分担についてはスムーズに作業は行われたということであった。

(5)目標達成度

【評価基準:地方電化による住環境整備と民生の向上及び地方産業(林業、観光など)の活性化がなされたか】

電灯は勿論、冷蔵庫なども使えるようになり、地域住民の生活の向上には役立っており、高い評価を得ている。本件実施については、ニュー・ジーランドの担当官も高い評価を与えていた。基礎インフラとしての必要性は充足したという事である。電化率は、案件実施前の75%から実施後は90%以上となっており、確実に電化は進捗している。さらに毎年7%程度の新規需要がでているということであり、電化の起爆材となっている。

(6)インパクト

【評価基準:外貨節約のためのエネルギーの代替化、中小産業の振興をはかるためのエネルギーの安定供給、首都アピアへの人口集中と地方の過疎化を防止することによる経済的な自立と民生の向上を達成することができたか】

地方から都市への人の移動は、電化の進展、道路・医療サービスの向上などから減少傾向にある。つまり、地方に住み、都市に勤務する人が増えたということである。

また、地方に店舗の数が増加し、教育に対する支援効果も上がっている。さらに、案件終了後、観光産業の振興にも役立っている。具体的には海浜リゾートとしてのホテルが増加している。

しかし、マクロ経済の状況を見る限り、これらの事象は表2の通り反映されていない。

| 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | |

| GDP成長率(%) | -7.8 | 9.5 | 5.9 | 3.0 |

| 製品輸出成長率(%) | -45.8 | 149.1 | 15.1 | na |

| サービス業の付加価値成長率(%) | 11.0 | -0.5 | 2.4 | na |

| 海外直接投資 百万米ドル |

8 | 2 | 4 | na |

| 政府財政(注) | -11.2 | -8.9 | 1.9 | 3.2 |

出所:Asian Development Outlook 1998 ADB

(7)妥当性

【評価基準:地方電化による住環境整備と民生の向上及び地方産業(林業、観光など)の活性化の妥当性はあるか】

地方電化による住環境整備と民生の向上及び地方産業(林業、観光など)の活性化の妥当性は、現在でも有効性を失ってはいない。

これは、地方からアピア等の都市に対する人口流人は減少しつつあるとはいえ現在も続いていること、地方産業活性化については緒についたばかりで全てのエリアをカバーしていないことから更なる開発が求められていることによる。

(8)自立発展性

【評価基準:地方電化の維持・管理はなされるか】

(イ)予算面

電力公社には1997年現在、25百万サモアドルの累積赤字があり、十分な経営活動ができていない。その背景には、公共事業として比較的低い電力料金を設定せざるをえないという事情がある。これに対しては、今年9月に電力料金を40%引き上げ、受益者負担を増やし、また累積赤字については、早期に資産売却などのリストラと合わせ、電力料金徴収のシステムも改善し解消を図っている。

電力料金を地方住民は払えないのではないかという疑問があるが、海外出稼ぎ者達の送金もあり、そのようなことはないということであった。

(ロ)経営・組織面

電力公社は組織力が弱いとニュー・ジーランドの担当官も言っていたが、評価チームに対する対応にもそのことは垣間見られた。組織については、評価チーム訪問の2週間前に内閣が変わり、電力については公共事業省が管轄することになった。従って経営・組織面については、今後の動向に留意する必要がある(カウンターパートはこれにより、業務活動がやりやすくなると話していた)。

在庫管理などの経営管理に対する現場の理解がほとんど無いと考えられ、この面についても改善が求められる。

(9)今回の事後評価によるレッスン

サモアの地方電化プロジェクトは以上の調査結果から、計画された地域の電化については、成功した案件であるといえる。ただし、維持管理体制特に在庫管理など経営管理面については、先方にそのノウハウはおろか、その必要性の理解さえ感じられない状況であり、その点での問題が大きかった。

成功の要因は次の通り色々考えられる。

- (イ)電化による地方住民の生活向上など派手さはないが、社会的には早晩取り組む必要があるテーマであった。

- (ロ)実施経験が豊富な施工業者を使用した。

- (ハ)相手国の省庁が前向きに対応した。

- (ニ)カウンターパートの実施能力が高かった(ただし、維持・管理にかかる経営管理ノウハウは乏しかった)。

このことから、地方電化プロジェクトにおいて、今後我が国ODAが成功するには、次の事項が満たされる必要があると言えよう。

- (イ)実施経験が豊富な施工業者を使用する。

- (ロ)相手国の省庁が前向きに対応するように事前に取り組む。

- (ハ)カウンターパートの実施能力を見極める。

この実践能力には経営能力も含まれ、在庫管理など経営の初歩において問題があるのであれば、専門家派遣や各種研修においてそのノウハウを修得させるのが結果的にトータルコストを削減する早道になる。

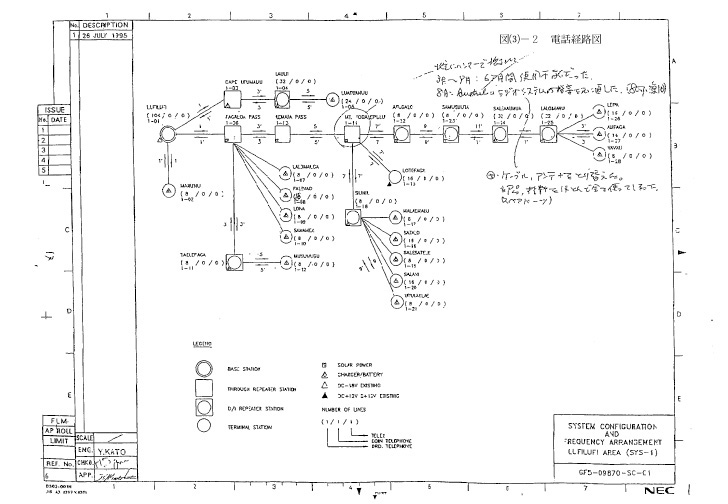

1-3 サモア「地方電話計画(平成5、6年度 無償)」

(1)要請の経緯と案件概要

(イ)要請の経緯

西サモア国地方電話整備計画基本設計調査報告書に次のように記載されている。

「西サモアにおける人口100人当たりの電話普及率は、首都アピアの16.3台に対して、地方部では0.8台と極端に低くなっており、地方住民の生活の安定および経済活動の活性化を図るためには地方部における通信網の整備が急務となっている。

このような状況の下、西サモア政府は地方電話網の整備に緊急に取り組むべく本計画を策定し、この計画の実施のための通信関連機材等の搬入に必要な資金につき、我が国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。」

(ロ)案件概要

案件概要は次の通りである。

| 94年 | 95年 | |

| 着工年月 | 94年 | 95年 |

| 完工年月 | 96年3月 | |

| 内容 | サモア国全土に電話敷き設に必要な資材9の供与 | 同左 |

| E/N限度額 | 5.34億円 | 4.45億円 |

| 先方 | 西サモア政府(郵電省) | 同左 |

以上から、次の項目について達成されたかどうかが本件の評価基準となる。

| 実施の効率性 | 目標達成度 | インパクト | 妥当性 | 自立発展性 |

| 地方電話網整備のための通信関連機材等の搬入 | 地方電話網の整備 | 地方住民の生活の安定および経済活動の活性化 | 地方部における通信網の整備 | 地方部の電話網の維持・管理 |

9 供与機材の内容は次の通り。

| 交換機接続装置 | 基地局無線装置 | 中継局無線装置 |

| 加入者局無線装置 | アンテナ | 鉄塔 |

| 電力装置 | ケーブル | 木柱 |

(2)実施の効率性

【評価基準:地方電話情報網整備のための通信関連機材等の搬入は効率良くなされたか】

日本の施工業者に聴取した限りでは、電話網整備工事自体はスムーズに行なわれ、特段の問題はなかったということである。又、現地官公庁および電話公社に確認したときも、工事自体はスムーズに行われたということであった。

(3)目標達成度

【評価基準:地方電話網の整備はなされたか】

地方電話網の整備という目標は、十分に達成されたと言えよう。これは、案件計画が地方での電話の普及により通信の円滑化を目指し、そのための日本の協力内容は電話機250台を設置する予定であった(この数字は公的電話数)が、現在の電話機設置台数は624台となっていることによる。つまり、当初の目標台数の円滑な設置は勿論、派生的に約3倍の需要を創造し、それにも対応したということである。

エリアAだけの電話機の数の変化は次の通り。

| 案件実施前 | 案件実施後 |

| 3 | 208 |

電話の利用は特に海外への出稼ぎ者の利用が多いということである。「地方在住の自給自足(Subsistence)生活者に海外に出稼ぎに行くチャンスはないのではないか」という質問に対しては、近年は教育を義務付けており、むしろ地方在住者の方が出稼ぎに出ているということであった(カウンターパート)。このことから、地方在住者の生活の質の向上については間接的な効果をあげている。

(4)インパクト

【評価基準:地方住民の生活の安定および経済活動の活性化ができたか】

地方住民の生活の安定および経済活動の活性化を図るという本件プロジェクトの期待に対しては、生活の安定にたいしては一定の貢献をしている。

数量的なデータは入手できなかったが、官公庁に対するヒアリングにおいて地方に住みつつ都市勤務を行う傾向が出ているということであった。このことは、道路などのインフラ整備もさることながら、地方電話網の整備により利便性が向上したことが地方定住化に貢献しているといえよう。

もう一つの目標である経済活動の活性化については、マクロ経済の状況を見る限り、表2の通り成功しているとは言えない。この件については、経済活動の活性化の測定指標が大きすぎる(国全体を表わす指標である)ことから、より小規模な指標(例えば村レベルなど)を使うべきである。ただし、このレベルの統計数値は計測されておらず、入手できないため、今回は便宜的に国レベルの指標を使った。

| 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | |

| GDP成長率(%) | -7.8 | 9.5 | 5.9 | 3.0 |

| 製品輸出成長率(%) | -45.3 | 149.1 | 15.1 | na |

| サービス業の付加価値成長率(%) | 11.0 | -0.5 | 2.4 | na |

| 海外直接投資 百万米ドル |

3 | 2 | 4 | na |

| 政府財政(注) | -11.2 | -8.9 | 1.9 | 3.2 |

出所:Asian Development Outlook 1998 ADB

村レベルの情報について、定量的なデータは入手できないが、定性的なデータについては、関係各省へのインタビューにより入手した。それによると、製造業については特段の成果をあげていない。ただし、サービス業特に商業活動の活発化については、一定の成果をあげているという。即ち、村の小店やスーパーマーケットへのルートセールスの効率化が顕著であり、物流規模が拡大したこと、商品の入手が地方でも容易になったということである。この背景には、鮮度の高い商品供給のためにはマーケティング活動(どの商品が望まれているか)が必要であるが、電話網の整備により、売り主は適確な情報をつかむことが出来るため、必要商品を安心して出荷することができることがあげられる。

(5)妥当性

【評価基準:地方部における通信網の整備の意義はあるか】

地方部に対して通信網を整備する意義は現在もある。地方在住者の生活の利便性向上は緒についたばかりであり、今後更に進める必要がある。

なお、費用対効果の観点から、本件プロジェクトのように、250台の電話機のために10億円をかけるのは間尺にあわず、無線機による対応も考慮する必要があるという意見も一定の説得力を持つが、評価者は、郵電省のいう、「急峻な山間部に囲まれた場合無線機は効果がない(写真3-2下、3-4上)」、「海外よりの出稼ぎ者が使う国際電話に対応するには本件が不可欠」という説をとり、本件については、サモアが海外送金に依存する(1997年では輸出額の3倍弱の実績をあげている)経済状況を鑑みて、出稼ぎ者の側面支援必要性、情報へのアクセスの容易化は今後益々増加すると考えられることから本件プロジェクトの妥当性は十分あると判断する。

(6)自立発展性

【評価基準:地方部の電話網の維持・管理はなされるか】

問題なしとしない。

現象面としては、フィールドを見た限りでは電話機が倒壊したり、基地局や中継局が破損しているといった状況にはなく、また、機材、スペアパーツも見た限りではきちんと整理されている(写真3-1、3-2上、3-3下、3-4中、3-5,3-6)が、一部の不心得者が中継機を破壊し、その修理を完全な知識を保有していない現地スタッフがおこなった(写真3-3上)ため、不必要なパーツまで使ってしまい、部品在庫は僅少になっていることである。

このことは、中継機の破壊を行なう者の存在(仄聞する限りでは、土地使用に関し、十分納得が得られないまま工事を行なったため生じたという)、修理に必要以上に機器を使わざるを得なかった技術レベルおよび予備のスペアパーツを迅速に調達できないという3つが問題と指摘しうる。

まず、機器の破壊を行なう者の存在については、現在は問題ない(伝統的なシステムを活用して解決したということである)が、将来に渡って発生しないという保証はない。

ただし、この件に関しては、日本側主体の解決は難しい。つまり、サモアの土地所有システムは複雑すぎて日本人には手におえないということである。

第2の技術レベルについてはサモア人技術者も承知していて、青年海外協力隊(JOCV)の技術者に積極的に技術を習おうという意欲があるということである。しかし、今後更なる技術革新が進むと予想される電話技術(情報通信)に継続的にキャッチアップしていくのは難しいと考えられる。

第3の、迅速なスペアパーツの確保が困難なことは予算不足に起因する。予算不足の背景は、郵電省が独立事業体でないことが原因と考えられる。つまり、郵電省の営業収入は26百万サモアドル(1997/98財政年度)あるが、全て政府の歳入となり、交付金としては8.7百万サモアドルしか来ない(98/99財政年度)ということがある。もし、営業収入がフルに使えれば、スペアパーツにしても全く問題ないという事であった。

(7)今回の事後評価調査により得られたレッスン

サモアの地方電話プロジェクトは以上の調査結果から、計画された地域の通話圏の拡大については、成功した案件であるといえる。ただし、維持管理体制特に住民配慮に対しては十分な配慮が求められるし、修理において必要な資機材を適正に使うという修理面での知識・技能の向上が求められる。

成功の要因は次の通り色々考えられる。

- (イ)電話による地方住民の生活向上など派手さはないが、社会的には早晩取り組む必要があるテーマであった。

- (ロ)実施経験が豊富な施工業者を使用した。

- (ハ)相手国の省庁が前向きに対応した。

- (ニ)カウンターパートの実施能力が高かった。

このことから、地方電話プロジェクトにおいて、今後我が国ODAが成功するには、次の事項が満たされる必要があると言えよう。

- (イ)実施経験が豊富な施工業者を使用する。

- (ロ)相手国の省庁が前向きに対応するように事前に取り組む。

- (ハ)カウンターパートの実施能力を見極める。

不成功の要因は、次の通りである。

- (イ)伝統的、現在の行政組織の如何を問わず、意思決定にかかる組織をフル活用し、住民理解を徹底することをしなかった。

- (ロ)修理などメンテナンス・ノウハウの移転についての配慮が十分ではなかった。

このため、今後同種のプロジェクトを実施する場合は、次の配慮が望まれる。

- (イ)伝統的、現在の行政組織の如何を問わず、意思決定にかかる組織をフル活用し、住民理解を徹底する。

- (ロ)修理などメンテナンス・ノウハウの移転についての配慮も十分に行う。