6.食糧増産援助(スリランカ)

(現地調査期間:1998年11月8日~11月13日)

| ■ | 早稲田大学教授 | 弦間 正彦 |  |

〈評価対象プロジェクトの概要〉

| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |

| 食糧増産援助 | 無償資金協力 | 77年度~97年度 415.0億円 |

単位当たり収量の向上を達成するために必要になる生産投入財である肥料、農薬、農業機械を調達するための資金を無償供与するもの |

1998年11月8日より同月13日まで、「食糧増産援助」を対象とする評価のための現地調査をスリランカにて実施した。そこでは、我が国ODAの要請・受入窓口である大蔵計画省、本件の実施機関である農業土地省、調達肥料の購買・販売会社(政府系と民間)、調達農業機械の購買組織である農業土地省傘下のAgrarian Services Centerと個別農民組織、見返り資金を使ったプロジェクトの最終受益者である農民、研究機関である稲作研究所と社会経済研究所、さらにJICA、世銀、ADB、FAOの現地事務所等の関係者に対する聞き取り調査と意見交換が行われた。以下では、評価案件の概要を説明し、現地調査で分かったことをまとめ、導入できる含意について考察をする。なお、評価に際しては、援助実施の効率性、目標の達成度、効果、妥当性、自立発展性の5つの視点からの評価を試みる。

1 評価案件の概要

本調査対象案件である「食糧増産援助」は、食糧不足の状態にある途上国を対象に実施されてきている。単位あたり収量の向上を達成するために必要になる生産投入財である肥料、農薬、農業機械などを調達するための資金を無償供与するものである。これは無償資金協力の枠組みによる途上国支援であり、1977年以来継続されて実施されてきている。

もともとは、ガット・ケネディ・ラウンド(KR)関税一括引き下げ交渉の際に成立した国際穀物協定を構成する食糧援助規約に基づき、1968年度から開始された食糧援助の一部として行っていた肥料農薬・農業機械調達のための無償資金協力が食糧援助から独立して生まれた援助である。食糧援助は、貧困層を中心として飢餓に苦しむ途上国の人々を救うことができる反面、継続した支援は途上国国内の農産物価格を押し下げ、対象国における農業生産部門の育成を阻害するといった負の効果もあった。その欠点を補いつつ国内農業生産を支援するために、食糧に関する二世代目の支援策として「食糧増産援助」は導入された。

食糧増産援助の実施においては、他の無償資金協力と同じように原則としてE/N署名から資金の支払いまで同じ会計年度内に実施している。さらに、本案件の要請申請書には、申請背景、食糧増産計画、要請内容(品目名と数量、対象作物、対象面積、使用方法)が記入され、日本政府側はその情報をもとに妥当性を検討して、供与の是非を決めている。

現在では投入財の調達をする商社はタイド(日本の商社のみ)、調達される製品はアンタイドとなっている。そして入札によって商社と輸入製品が決定されている。農薬に関しては、わが国の農林水産省の農薬登録証明書、または輸出証明書があるものであれば、調達先はどこでもよいものとなっている。また、調達された製品は、被援助国政府が決める流通・配給ルートを通り、最終受益者である農民、各種農業生産組織、普及組織の手に渡ることになっている。スリランカの肥料の場合には、政策介入により決定されている市場価格でその他の輸入肥料と同じ価格で販売され、農業機械の場合には政府農業予算の配分を農業局や農業支援局が受ける形で代金が支払われている。これらの現地通貨による売り上げ金は、見返り資金という形で、中央銀行の無利子口座にプールされ、我が国政府との話し合いのもと農業関連プロジェクトに使用されている。農業機械で農業支援局にまわったものは、各種農業生産組織に耕作、運搬等の目的で貸し出されたり、作業委託を受けることもあり、多目的に使用されている。

この援助による供与額の累計は、全世界で実績ベースでこれまでにおよそ6,000億円になる。平成9年度には、275億円の予算があてられた(表1を参考のこと)。そして、国際協力事業団の資料によると、1993年度までに、肥料60パーセント、農薬20パーセント、農業機械20パーセントの割合で、生産投入財が調達されてきている。地域別の配分でいうと、近年においてはアジア諸国が約30パーセント、アフリカ諸国が約40パーセント、中南米が約15パーセントほどの割合で当該援助を受けている。なおスリランカにおいては、本援助が始まった77年以来継続して当該援助を受けてきている。近年においては、スリランカが受け取るこの援助の額は年々縮小されてきているものの、平成10年度までは10億円を超える予算が当該案件に分配されている。

表1 食糧増産援助の地域別配分の堆移(単位:億円/年度)

| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |

| アジア | 102.0 | 105.5 | 109.5 | 83.25 | 83.0 | 80.0 |

| スリランカ | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.0 |

| 中近東 | 13.0 | 20.0 | 17.5 | 22.0 | 25.0 | 22.5 |

| アフリカ | 125.0 | 129.5 | 122.5 | 124.5 | 121.5 | 105.7 |

| 中南米 | 30.0 | 36.0 | 40.0 | 41.5 | 45.0 | 37.5 |

| 大洋州 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |

| その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 27.5 | 26.8 |

| 合計 | 287.0 | 308.0 | 307.0 | 289.25 | 316.0 | 288.0 |

2 案件の評価

今回の評価においては、「スリランカ食糧増産援助」を援助実施の効率性、目標の達成度、効果、妥当性、自立発展性の5つの視点から評価をおこなった。そして、現地調査と先進調査報告のレビューにより、援助実施の効率性は高いが、目標の達成度と妥当性と自立発展性に関しては一部課題があるということが分かった。また効果に関しては、見返り資金を使用したプログラムの一つであり今回見学したリボルビングファンドの維持を通じたマイクロクレジット・プログラムは、長期的に小農の所得向上に役立つものである事が分かった。さらに、供与された農業機械は、見学した2箇所においては小農の所得向上に結びついていることが分かった。ここでは、以下に援助実施の効率性、効果、目標の達成度と妥当性、自立発展性の項目ごとに評価をまとめる。

2-1 援助実施の効率性

まず、今回の現地調査により、本件実施の効率性が高いことが分かった。現地における大蔵計画省、農業土地省、国家肥料事務局、農業支援局の関係者に対する聞き取りを通して、肥料、農業機械等の農業生産投入財は計画された納期通りに指定機関や組織に納品されており、さらにその後の流通・配分も適切に実施されていることが確認された。そして、最終受益者である農民やAgrarian Services Centerと農民組織が遅延なくこれらの財を入手していることも、肥料に関しては国家肥料事務局において、農業機械については訪問した2箇所のAgrarian Services Centerにおいて確認された。肥料の場合の国家肥料事務局は肥料の流通を管理しているが、これまでにこの案件を通じて輸入した肥料に流通上の問題がなかったことが、そこにおける聞き取り調査で分かった。

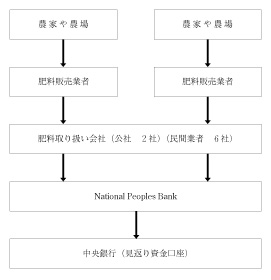

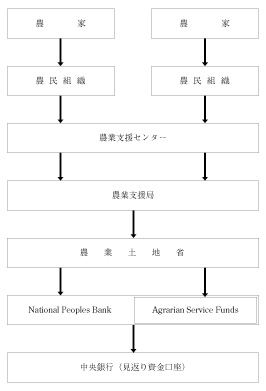

さらに、中央銀行にある専用の口座への見返り資金の積み上げは(見返り資金の流れについては図1と図2を参照)、スリランカ政府により資材供与後すみやかに行われていることが、現地の大蔵計画省における聞き取り調査によって確認された。

図1 肥料に関する見返り資金積み立ての流れ

図2 農業機械に関する見返り資金積み立ての流れ

また、見返り資金を使ったプロジェクトの例として、サイトにおいて聞き取り調査を実施したミルク生産プロジェクト、精米プロジェクト、バナナ生産プロジェクトは、いずれも綿密に計画されており、リボルビングファンドの維持を通じて長期的に小農の所得向上に役立つものである事が分かった。これにより本件実施の農家レベルにおける経済効果も、これらの今回聞き取り調査をした案件に関しては高いことが確認された。このように、現地の実施機関の実施能力は高いことが確認された。

また、日本側の手続き、準備等も現地大使館および本省において的確に行われてきていることが、現地の大蔵計画省と農業土地省においても確認された。ただし、現地援助受け入れ窓口である大蔵計画省は、見返り資金を使った農業プロジェクトに関する日本側の審査・検討をスピードアップしてほしいという希望を持っていた。一方、現地日本大使館においては、その要望に答えるために見返り資金使用農業プロジェクト・プログラムの要請書類の簡素化をはかり、事務手続きにかかる時間を減らすような努力がなされていることも分かった。

2-2 効果

効果に関しては、見返り資金を使用したプログラムの一つであり今回見学した3件のリボルビングファンドの維持を通じたマイクロクレジット・プログラムは、長期的に小農の所得向上に役立つものである事が分かった。さらに、調達された輸送・農作業用の農業機械は、食糧生産地域で使用され、食糧増産に役立っていることが、その使用場所の一部を訪れて確認された。しかし、調達肥料に関しては、農業土地省においては品質のよい肥料が遅れることなく供与され、この国の農業発展に大いに役立っているという説明であったが、国家肥料事務局と民間の肥料購買・販売会社においては別途商業ベースで輸入された肥料においても十分品質はよく、納期に関しても問題ないという指摘があり、本案件を通じた支援がもたらす付加的な便益は現在においては少ないものと観察された。ここでは、それぞれについて、分かったことについて整理する。

見返り資金を使用したプログラムの一つであるリボルビングファンドの維持を通じたマイクロクレジット・プログラムについて始めに見学したミルク生産プロジェクトにおいては、120万ルピーが融資され、ミルクの加工に必要となる機器が購入されていた。利子率は6パーセントになっており、商業レートの18パーセントにくらべて低利で、6ヶ月の返済猶予期間を含め4年間で返済完了するといったソフトローンとなっている。この工場は山間地に位置し、ミルクは付近の農家から集められ、乳飲料とヨーグルトが生産され、近隣の町に出荷されていた。原料となるミルクは、1リットル当り10ルピーで入手され、加工後には1リットル当り40ルピーで販売されており、この工場で加工することによりかなりの付加価値が生み出されており、発展の可能性は高い。ただし、本プロジェクトは、まだ始動したばかりであり、経営の安定性、自立発展性などに関しては、まだ結論付けることはできない。

つぎに見学した精米プロジェクトは、山間部に住む小農21人がグループをつくり、共同で精米・製粉機械を購入し、やはり農産物に付加価値をつけて販売することを計画したものであり、機械の購入に際して、見返り資金をもとに用意されたリボルビングファンドから低利で融資された資金が使われた。そして、その借り入れ金額は100万ルピーであった。この施設は代表者の農家の庭先に設置され、月に20トンの処理がおこなわれている。一キロ8.5ルピーから13ルピーで購入されたコメなどの穀物が、精米・製粉後には一キロ18.25ルピーから23ルピーでマーケットで販売されており、収益率は高い。精米後に出るぬかも、一キロ2.5ルピーで販売されており、副産物を含みすべてのものは利用されている。

3件目のバナナ生産プロジェクトも、やはり山間部の斜面を利用したものであった。550万ルピーが融資され、新規に1ヘクタールを上回る農地がバナナ生産のために整備された。そこではやぶが切り開かれ、バナナの苗木が植えられ、散水設備が導入され、農地を取り囲むフェンスが設置された。このプロジェクトを実施したのは、25戸の小農が集まり作った協同生産組合であり、すでに10ヘクタールほどの農地を共同で耕作して、稲作、バナナ、スパイスの生産を実施している。その組合が生産と所得拡大を目的に、本プロジェクトを実施した。この組合は、全部で2600万ルピーに値する資産を保有しており、今回の融資を受けるにあたり、その一部が担保となっているために、他のプロジェクトにくらべ多額の融資が行われた。融資条件は、低利で、一年間の返済猶予期間を含み5年間で返済するものとなっていた。

以上の3例は、いずれも適切な実施計画に基づき事業が進められ、当初から目標としてきている小農の所得向上を通じた生活の質改善に確実に結びついているように観察された。このことから、本案件を通じて間接的であるが農村において正の経済効果が創出されていることが確認された。そして農業土地省にとっては、見返り資金は確実に確保できる開発資金で、重宝な存在となっている。他にマイクロ・クレジットを支援できる無償スキームは草の根無償しかなく、見返り資金活用の必要性はむしろ高い。(草の根無償によるマイクロ・クレジット支援も全世界で年間3件程度と極めて限定的。)

さらに供与された農業機械は、見学した2箇所の農業サービスセンターにおいては小農の所得向上に結びついていることが分かった。この農業機械は、農業土地省の農業局を通じて国営種子農場へ配分される一部のものと、同じ省の農業支援局を通じて各地の農業サービスセンターや農業組織に配分される大半のものに分かれる。機械の購入代金は、農業土地省が予算振り替えをして、大蔵計画省が管理する中央銀行の見返り資金に積み立てられている。今回見学した農業サービスセンターは、いずれもコロンボから車で北へ5時間ほど行った稲作生産地域にあった。

肥料に関しては、明らかな経済効果は観察されなかった。調達肥料の現地における分配は、一括して輸入、通関後、現地の落札した卸売り業者に渡され、それが全国に流通され、小売業者を通して、最終受益者である農家が市場価格で購入されるようになっている。そして卸売業者が支払った代金は、見返り資金として大蔵計画省が管理する中央銀行の見返り資金に積み立てられている。

2-3 当初目標の達成度と妥当性

当初目標の達成度、妥当性に関しては一部課題があり、将来の協力においては、その支援内容の変更を検討する必要があるように思われる。

「食糧増産援助」の実施目的は、食糧生産に必要な生産投入材を供与し、現地における食糧増産を達成することである。スリランカに対する「食糧増産援助」に関しては、開始当初から、主食であるコメを中心とする穀物の生産に必要な肥料、農薬、農業機械を供与することが、食料不足を緩和するために重要だと考えられてきたものと思われる。

農業機械の供与に関しては、委託作業などにより小農のニーズにそった形で、調達機材が使用されており、農家経営の安定につながっているようである。農家レベルにおいて、一定の経済効果を生み出しているものと思われる。これに関しては、広義に解釈すると、間接的に食糧増産にもつながっているものとも考えられる。スペアパーツに関しては、ローカルのディーラーを通して、問題なく入手されており、機械のメインテナンスも、訪問したAgrarian Services Centerにおいては十分に行われているようであった。そして、機械の稼働率も高いことが、確認された。これに関しては、目標の達成度も低くはないと思われる。ただし、農家に提供されるサービスは、稲作生産・流通活動など食糧の増産に関係する作業に限定できないので、食糧増産にどの程度役立ったのか評価する場合、狭義に考えるとこの達成度に関する評価にしても、一概に高かったといえないと可能性がある。機械が意図的に稲作生産地域を中心に分配されている場合には、食糧増産につながったといえると思われるが、分配地域選択の基準に関しては、評価者は現地において確認できなかった。

これ以外の調達品目については、食糧増産という主旨から乖離した内容となっており、当初目標の達成度は現時点では低い。スリランカに対する我が国の「食糧増産援助」は、近年においては窒素系肥料である硫安の供与が大半を占めているが(表4を参照)、現地調査において、現在ではこれが稲作や他の食用作物生産に使われている割合が小さいことが、確認された。現地政府の推奨する稲作用肥料は、北部の紛争地域を除き、すべて尿素肥料に基づくものであり、供与された硫安の多くはプランテーション作物の生産に使用されている。これらの輸出作物は、外貨をもたらし、雇用を確保し、経済発展に役立ってはいるが、食料不足の解消には直接つながっていない。このように、本件援助による主要調達品目である肥料に関しては、現地政府からの協力要請の内容は、本来の「食糧増産援助」の目的を十分には充たしておらず、仮にスリランカ国内に主要食用作物生産のため尿素肥料のニーズがあれば、日本側としても支援内容として検討する価値があると考えられる。但し、現地政府が尿素肥料の供与要請を出してくる場合には、尿素肥料を爆発物の作製に使用することも可能であることから慎重に検討を加える必要がある。

| 年度 | E/N金額(億円) | 硫安(トン) | 配合肥料(NPK)(トン) |

| 1977 | 6.0 | 25,353.0 | 0.0 |

| 1978 | 15.0 | 77,200.0 | 0.0 |

| 1979 | 18.0 | 27,624.0 | 0.0 |

| 1980 | 20.0 | 24,199.0 | 0.0 |

| 1981 | 23.0 | 20,000.0 | 0.0 |

| 1982 | 24.0 | 28,333.0 | 15,000.0 |

| 1983 | 24.0 | 50,000.0 | 8,500 |

| 1984 | 26.0 | 46,000.0 | 18,500.0 |

| 1985 | 26.0 | 61,870.0 | 13,000.0 |

| 1986 | 28.0 | 43,980.0 | 19,627.0 |

| 1987 | 28.0 | 52,437.7 | 22,000.0 |

| 1988 | 26.0 | 60,000.0 | 22,625.0 |

| 1989 | 23.0 | 78,735.0 | 13,000.0 |

| 1990 | 19.0 | 56,165.0 | 12,000.0 |

| 1991 | 19.0 | 55,800.0 | 9,800.0 |

| 1992 | 17.0 | 49,264.0 | 10,000.0 |

| 1993 | 16.0 | 41,382.0 | 12,000.0 |

| 1994 | 15.5 | 56,300.0 | 5,000.0 |

| 1995 | 14.5 | 61,250.0 | 0.0 |

| 1996 | 14.0 | 60,000.0 | 0.0 |

| 1997 | 13.0 | 54,000.0 | 0.0 |

| 合計 | 415.0 | 1,029,893.2 | 181,077.0 |

さらにスリランカにおいては、この「食糧増産援助」が継続されて実施されてきている過去20年において、国内の食料消費のパターンや農業生産内容が変化しており、その変化に対応した援助スキームの変化が求められているように思われる。食料消費に関しては、コメが主食であることに変わりがないが、代替品であり廉価であり、輸入がいくらでも可能な小麦への消費シフトがおこっている。ことに、朝食を、パン食や小麦を使った食品で済ます家庭が増えている。

近年おこなわれた経済分析では、コメの所得弾力性は+0.8、小麦の所得弾力性はこれを少し上回るレベルとなっていることが分かった。また今後、コメの所得弾力性は低下し、代わりに小麦の所得弾力性が上昇してくることが予想される。このような状況において、将来に非農家家計における所得が上昇した場合には、コメのみならず小麦に対する需要が大幅に増加することが予想される。

実際、農業生産に関しても、生産の多角化が進んでいる。自給自足的な農家もいまだに多いが、市場価格の変化に対応して栽培作物を変えている農家も多くなっている。バナナ、とうがらし、玉葱、その他の野菜等の生産が増加して、稲作生産を代替している地域が多く見られる。一方で、コメの単位当り収量は3.5トン/ヘクタールほどであり、ここ15年にわたり増加しておらず、周辺国と比べても低い。さらに、現地の試験圃場における単位当り収量と農家レベルのものとの差が、非常に大きい。これは、生産投入材の不足に起因するものでなく、試験研究と普及活動の問題といった農業生産支援体制の問題と、食糧低価格政策をとる政府の政策に起因するものであると考えられる。農家への技術普及活動はここ20年ほどにわたり州政府が担当してきており、国レベルの試験研究機関との連携に問題が生じており、国が独自の試験・普及ネットワークの再構築を進めている状況にある。

確かに、コメ自給率は近年においては90パーセントほどに上昇してきているが、これは一人当りコメ消費量の減少からくるところの、国内コメ消費量の低下によるもので、生産面の改善によるものではない。

現在実施されている硫安を中心とする投入材の供与が、食糧の自給率改善に果たす役割は、現在では小さい。この肥料の供与を中心とする現状のままの内容で「食糧増産援助」を継続していく妥当性は低いものと思われる。食糧増産をはかり、なおかつ競争的な食糧生産部門を育成していくためには、現在のスリランカの食糧生産状況を考えると、試験研究と普及活動の強化が一番効果的であり、この分野の協力を重点的に推進していくことが、投入材供与より中長期的に重要であると思われる。

近年実施された経済分析では、稲作農家のコメ供給の価格弾力性は-0.15、肥料需要の価格弾力性は-0.08であることが報告されている。これから、コメ価格の変化に対するコメ供給量の変化と肥料価格の変化に対すると肥料使用量の反応度はそれぞれ低いことが分かる。しかし、低いながら生産物であるコメの価格変化に対するコメ供給の反応度のほうが、生産投入財である肥料の使用量の肥料価格変化に対する反応度より高いことが確認できる。このことは、コメ供給を上昇させるには、コメの生産者価格を上昇させる方策が、肥料価格を下げる政策より有効であることを意味する。コメの増産のためには、現在維持されている低価格維持政策を解消する必要がある。ただし単位あたりコメ生産費は、周辺国における生産費に比べ高くなっており、これ以上のコメ価格の上昇は国境保護政策を含むコメ自給政策の経済的コストを押し上げることとなる。生産費を下げることが可能になるコメ生産技術を確立するための技術支援がこの面からも求められる。

2-4 自立発展性

自立発展性に関しては、本案件が毎年繰り返し実施されているため、現地政府のこの援助に対する依存体制ができあがっている。この「食糧増産援助」は現地関連機関にとり、毎年配分される便利な予算であり、農業土地省などでは既得権益としてこの予算枠を恒常的に保持しようとしている様子がうかがえた。中長期的な農業発展に直接結びつくような支援プログラムを援助の中心とすべく支援の枠組みを再検討する必要があるものと考える。

3 総括と考察

輸入された肥料は、ほぼ国際価格で国内において販売されており、最終受益者である農民にとり、本案件がもたらす直接的な便益は少ない。もともと1980年代においては、援助による輸入肥料は、全輸入肥料額の60パーセントを占めることもあったが、近年ではその割合は20パーセントを切るようになっている(表5を参考)。そして、本食糧増産援助による輸入額は、全輸入額の7.3パーセント(96年)にすぎない(表6を参考)。また、国内の肥料販売会社は、民間会社であっても、輸入関連業者に納期を守らせて肥料の輸入を行い、農民へのスムーズな販売を実施しており、あえて二国間政府援助の枠組みで肥料の輸入を毎年実施する必要性は少ないように思われる。

| 年度 | 単位 | 援助によるもの | 国際市場から直接調達したもの | 合計 |

| 1986 | 量(トン) | 87,711 | 335,478 | 423,189 |

| 額(百万Rs) | 262 | 1,139 | 1,401 | |

| 1987 | 量(トン) | 217,464 | 164,735 | 382,199 |

| 額(百石Rs) | 772 | 498 | 1,270 | |

| 1988 | 量(トン) | 445,382 | 98,292 | 543,674 |

| 額(百万Rs) | 1,877 | 507 | 2,384 | |

| 1989 | 量(トン) | 215,588 | 149,331 | 364,919 |

| 額(百万Rs) | 934 | 866 | 1,800 | |

| 1990 | 量(トン) | 213,966 | 293,765 | 507,731 |

| 額(百万Rs) | 1,228 | 1,757 | 2,985 | |

| 1991 | 量(トン) | 172,254 | 212,765 | 385,019 |

| 額(百万Rs) | 1,126 | 1,441 | 2,567 | |

| 1992 | 量(トン) | 91,664 | 277,869 | 369,533 |

| 額(百万Rs) | 406 | 2,114 | 2,520 | |

| 1993 | 量(トン) | 97,001 | 382,366 | 479,367 |

| 額(百万Rs) | 521 | 2,749 | 3,270 | |

| 1994 | 量(トン) | 23,658 | 435,731 | 459,389 |

| 額(百万Rs) | 145 | 3,220 | 3,365 | |

| 1995 | 量(トン) | 97,215 | 428,436 | 525,651 |

| 額(百万Rs) | 767 | 4,343 | 5,110 | |

| 1996 | 量(トン) | 64,017 | 383,022 | 447,039 |

| 額(百万Rs) | 535 | 4,756 | 5,291 |

| 量(トン) | 額(Rs) | |

| ドイツ商品借款によるもの | 15,767 | 144,003,338 |

| 日本2KRによるもの | 48,250 | 391,208,400 |

| 一般輸入 | 383,022 | 4,755,543,900 |

| 合計 | 447,039 | 5.290.755.638 |

さらに、また、現地政府関係者は日本や韓国からの肥料は納期の確実さ、湿気の状態、品質の点で優れているので購入を続けているという説明をおこなっていたが、日本や韓国からの硫安は、国際市場において、欧州の肥料に比べ、20パーセントから25パーセントほど価格が高い(表7を参照)。肥料の供与を今後も継続して実施する場合においても、入札条件等につき現地政府と協議の上、他地域からの調達により今までと同量の肥料をより低い予算で調達することとすれば、プログラムコストの削減は可能である。現地の民間肥料販売会社の話では、値段が低いヨーロッパなど他の地域からの肥料も納期通りに到着しており、品質もほとんど変わらないということであった。

表7 硫安国際価格と輸入価格(調査時-1998年11月)

| FOB袋詰め価格 (ドル/トン) |

コロンボ到着価格 (ドル/トン) |

|

| 西ヨーロッパ | 50-55 | 80 |

| 東ヨーロッパ | 45-48 | 75 |

| 日本/韓国 | 70-75 | 100 |

コロンボ到着価格(ドル/トン)は国家肥料事務局における聞き取り情報

一般的に「食糧増産援助」は、外貨不足に苦しむ最貧国向けの、短期的な食糧生産支援プログラムとして、使用を限定して考えるべきだと思われる。1977年より継続してこの援助を受け取っているスリランカにとり、「食糧増産援助」は、納期通りに肥料や農業機械などの生産投入材を調達する保険的手段となっている。また現地政府の中で農業分野の関係者にとり「食糧増産援助」は、「足が早く」なおかつ「広義の」農業分野に独占的に使える資金源としての「見返り資金」を生み出す手段となっているように感じた。そして現地関連機関にとり、毎年配分される便利な予算であり、一部省庁からはすでに既得権益としてこの予算枠を恒常的に保持しようとしている様子がうかがえた。一般的に言って、このような状況では、関係機関のみならず関係者個人にとってもレント・シーキング(rent seeking)の温床となる可能性があり、特定部門へ特化した恒常化した支援はできるだけ避けることが望ましいと考える。

継続して本案件を実施していく場合には、供与肥料の種類の変更、さらには農業機械との供与比率の見直しなどが行われる必要があるものと思われる。スリランカの稲作生産においては、コメ生産費の約半分が労働賃金で、農業機械費が15パーセント、また肥料に関する費用も15パーセントとなっている。労働力は農村においても逼迫しており、今後農作業の省力化のために機械サービスに関する需要が高まることが予想される。今後も、食糧生産投入財を供与することを続行する場合には、農業機械の割合を多くして稲作地帯を中心に機械の普及を図ることが食糧増産に結びつく方策であると考える。

そして、案件の内容を改善していくためには、要請されたものを供与するのではなく、対話をはかり相互に援助内容を決めていく枠組み作りがなされるべきであると思われる。さらに、長期的には、「食糧増産援助」を発展解消して、小農支援のためのプログラムにしたり、上記で述べたように試験研究や普及活動に対する支援を強化することの方が、中長期にわたる農村開発の進展や食糧自給の確立につながるものと考える。

また「食糧増産援助」は、外貨節約というマクロ的な効果をもつが、必ずしも無償資金協力の枠組みで実施する必要はないように思われる。最貧国を脱した国は、対象部門を絞った形で商品借款等の枠組みの中で短期的な外貨不足を補うことも可能である。実際にスリランカに対してドイツ政府は、商品借款で肥料の輸入に必要な外貨を供与している。また、「見返り資金」を使ったプロジェクト部分においても、スリランカ政府は農業分野への独占利用をさけ、経済・社会開発に資する他部門から候補案件を募り、プロジェクトを形成する環境をつくっていくことを、今後は考えていくべきであると思われる。プロジェクトの優先順位が考慮されることになり、より無駄を省いた形で案件が形成されるものと考える。