〈第二部〉

1.はじめに

本稿の目的は、日本政府開発援助による「フィリピン家族計画・母子保健プロジェクト」の評価結果を記すことである。

同プロジェクトは、タルラック州(マニラから北へ100キロメートル)などをモデル地区としたプロジェクト方式技術協力である。本案件の評価は、菊地京子(津田塾大学教授・社会人類学)、石井洋子(東京都立大学大学院博士課程・社会人類学)、小林由美(早稲田大学大学院修士課程・国際関係論)の3名によって、1998年9月6日から同月19日の2週間の予定で行われた。

我々評価者は、本調査をむかえるにあたって、幾つかの指標を掲げることにした。つまり、同プロジェクトの事例をつぶさに観察する上で、おもに次の2点に注意を払うということである。それらは、

- (1)同プロジェクトは、地域住民のニーズにかなったものか

- (2)同プロジェクトは、ジェンダーの視点に配慮されたものか

という点である。さらに、われわれ評価団の特徴は、社会人類学者が2名含まれていること、そして外務省経済協力局評価室の提案により、大学院生が2名含まれていることである。こうした特徴を生かし、調査日程の後半は「住民の生の声をなるべく多く聞く」ということに重点をおいた。つまり、パイロット地域内の農村に出来る限り長く住み込むことによって、同プロジェクトが人々にどのようなインパクトを与えているのか、ということを参与観察することである。この方法は人類学の手法によるものである。

結論から先に述べると、1992年から開始された同プロジェクトは多くの現地住民を巻き込んだ、成功度の高い案件であると言えよう。それは主に、パイロット地域における保健医療環境を少しでも良くしようという現地専門家たちの熱意に支えられたものであり、評価者が接した地域住民たちも、その行為を積極的に評価している場合が多い、という意味においてである。しかし当然ながら、つねに改善点は追求されるべきであろう。本稿では、もし我々、評価者が同プロジェクトを企画・運営する側に立った場合、どのような点を改善したらよいかという事についのアイデアが盛り込まれている。確かに、2週間という短い調査期間のため、調査が不十分な部分も多々あるかも知れない。しかし、同プロジェクトがより多くの人に理解され、ほんの少しでも改善策が見出されるのであれば、今回の調査は意味のあるものだと思っている。

本稿の構成は、全部で8つの章からなっている。同プロジェクトの個別評価を含めてプログラムの内容を考察したのは<III>であり、<IV・V>は「村落調査」「ジェンダー」の視点からプログラムを見ている。<IV・IIV>は、同プロジェクトと他機関やフィリピン政府との関係について触れている。(なお参考のため、次ページに続いて、「付録1 調査項目」、「表1 フィリピンの保健医療に関わる基本的指標」を提示する)

付録1 調査項目

Evaluation on Family Planning/Maternal and Child Health in Tarlac

Item of Research.

- For the whole point of view.

- Adequacy of time and site of the project.

- About the relationship between organizations (include GO and NGO) relating to MCH/FP in the Philippines. Their perticipation and share of the role.

- Any obstacles (politics, churches or pressure groups) against the project.

- About the project itself.

- Is the project effective (include repercussion effect)?

- Possibility of establishing contraceptive distributors and health volunteers.

- About the "environment" of health center.

- Possibility of using local networks for FP communication (women group, churches, school and a labor union).

- Is the knowledge and activity of TBA proper and enough?

- Frequency of the training of TBA and the others who is in charge.

- Reaction and effectiveness of the IEC Project.

- Further questions about the project.

- About gender relation, culture and the society.

- Searching for the local needs of health care.

- Is the project suit to local needs and obtained mutual understanding?

- About the relation between the local religion and the project.

- Understanding of sexual culture of the local people (taboos on sexual conversation between generations and gossips.)

- Values on reproduction and children. Importance of children in terms of the land inheritance and their occupation. Their values and agreement on the project.

- Conversation of sexuality and reproduction between men and women. Who is the decision maker? Womens' right to speak.

- Possibility of mens' cooperation and participation to FP.

- Possibility of creating male health volunteer.

- Understanding of un-monolish community (premarital male and female, reproductive women, husbands, old people). Understanding of their sex culture and ascertain the target of the project.

- Possibility of sexual education (family life education) at school.

| 1970年 | 1980年 | 1990年 | |

| 人口(百万人) | 36.7 | 48.1 | 60.7 |

| 人口増加率(%) | 3.08 | 2.74 | 2.35 |

| 合計出生率 | 5.1 | 4.7 | 4.1 |

| 乳児死亡率 | 63 | 63 | 57 |

| 近代的避妊具の利用(%) | 10.7(a) | 18.9(b) | 24.9(c) |

| 伝統的避妊方法の利用(%) | 6.7(a) | 13.1(b) | 15.1(c) |

(a)は1973年、(b)は83年、(c)は95年の統計。

15~49歳の既婚女性対象。

・合計出生率とは女性が一生の間に生む子供の数を示す。

・近代的避妊具は、経口避妊薬(ピル)、子宮内避妊器具(IUD)、ホルモン注射、コンドーム、殺精子剤、不妊手術を示す。伝統的避妊方法とは、主に排卵時期を避ける自然的家族計画、避妊中絶法を言う。

表(1)で確認したいことは、1970年代から比較すると、人々の避妊の実践は高まり、人口増加率は減少している事である。しかし、フィリピン政府はさらなる人口増加率の削減を求めている。

2.プロジェクトの有効性、地域的妥当性についての一考察

ここでは、本当に「家族計画・母子保健プロジェクト」がフィリピンに必要でかつ、有効なのか、という点を念頭において、パイロット地域の(1)保健医療環境、(2)人々の考え方に注目したい。

まず明らかに言えるのは、フィリピンでは、住民たちの日常を支える医療施設が十分ではなく、地方分権化(後述)の影響もあり、薬の供給もままならないということである。こうした点を克服する上でも、本プロジェクトをフィリピンで行うことは必要であると考える。それでは、パイロット地域である中部ルソン・タルラック州の医療環境について見てみたい。ここで、アメリカの統計調査専門機関が作成した『フィリピン人口調査93年』、我々が現地で収集した資料をもとに、保健医療にかかわる基礎的データを提示し、パイロット地域の特徴を示したい。

章末に掲げた<表2>にあるように、タルラック州を行政的に含む中部ルソンの近代的避妊具利用率は、他地域に比べても高率であり、同時に合計出生率も低い。近代的避妊に対する知識も、ほぼ100%の人が保持しており、専門家である医師や助産婦、看護婦による分娩介助の割合が多い。ここから伺い知ることができるのは、中部ルソン・タルラック州の比較的に恵まれた保健医療水準である。そのため、一見すると、保健医療に関わる援助は不必要なのではないかと思われる。しかし、タルラック州のある医療施設で入手した資料によると、上記の表にはあらわれてこない地域レヴェル独特の、医療をめぐる問題点が見えてくる。

例えば、タルラック州における「バランガイ」と呼ばれる村の数は510であるが、村病院(バランガイ・ヘルスステーションと呼ばれる)は146箇所しか存在しない。バランガイ・ヘルスステーションには助産婦の常駐が望ましいのだが、人不足のためにその実現にはほど遠い。また、出産の70%は自宅で行われるが、そのうちの約25%は伝統的産婆(Hilot-ヒロットと呼ばれる)によって介助されており、人々が望んでいるヒロットの衛生面に関する再教育が果たして十分かという問題がある。こうした欠点を、住民は良くないことだと認識しており、人々は、便利で安全な医療体制と薬の供給を強く望んでいる。

このように、タルラック州の保健医療環境には、幾つかの問題点が存在している事が分かっており、本プロジェクトのパイロット地域としてタルラック州を選択したことは誤りではないと言えるだろう。

それではつぎに、本プロジェクトの対象者である人々に焦点を当ててみたい。

家族計画や母子保健のプロジェクトということになると、まずフィリピンにおける宗教(カソリック)との兼ね合いが気にかかる。一般的に、カソリックの信仰は近代的避妊具の利用を拒否しており、それは「生命を出産する自然の力を人間の工夫により奪うことは、いかなる場合でも神の法と自然法に反する大罪である」とするローマ教皇の教えに裏付けされている[中川1992:286]。しかし、ケニアやブラジルの報告例からみても、カソリック系の村人たち全てが、近代的避妊具を拒否しているかと言えば、そうではない。中川(1992)は、ブラジルのカソリック教徒が避妊具利用に積極的である背景として、ブラジル司教会議が産児制限を強制しない立場に立っていると述べている。

それではタルラック州の人々はどの様に考えているのだろうか。結論から述べると、我々が尋ねたかなりの多くの人が、「教会のトップの考え方と、村人の考え方には乖離がある」とし、避妊に対する高い興味を示していた。それは<表2>にあるように、現在、約44%の中部ルソンの既婚女性(15~49歳)が、何らかの避妊方法を実践しているという1993年の統計からも伺い知ることができる。

さらに付け加えておきたいことは、出産や避妊をめぐる夫婦のやりとりと、妻の決定権についての言及である。村落調査において我々がインタビューを行った複数の妻たちは、避妊を行う決定に関して、「自分(妻)が、まず始めに話を持ちかけ、大抵夫は納得する」と述べている。これは、避妊の重要性を夫婦が認識している場合の例であるが、ここから分かることは、家族計画をめぐる人々の態度は、比較的に肯定的である場合が多いのではないか、ということである。また、我々の調査実施中、ある村では乳幼児・子供を対象にした麻疹の予防接種を行っていた。後日、その場で働いていた助産婦に聞くと、その参加率は、かなりの高さだったと言う。ここからも、母子保健に対する住民の意識の高さが窺える。

以上、本プロジェクトの実施にあたっての受け皿となる地域・人々の意識について簡単に触れてみた。ここでは、家族計画や母子保健に対する住民側の要望も決して低くはないと思えること、そして地域的な選択も妥当ではないか、ということから、本プロジェクト の有効性は大いにあると考えられる。

表2 中部ルソン、フィリピン全体に見る保健医療指標(1993年)

| 中部ルソン | フィリピン全体 | |

| 合計出生率 | 3.87 | 4.09 |

| 初婚年齢(歳) | 21.5 | 21.4 |

| 第一子を持つ年齢(歳) | 22.7 | 22.8 |

| 近代的避妊の知識保持(%) | 99.8 | 96.9 |

| 近代的避妊方法の実践(%) | 30.9 | 24.9 |

| 伝統的避妊方法の実践(%) | 12.8 | 15.1 |

| 医療施設での出産(%) | 40.3 | 28.2 |

| 自宅での出産(%) | 59.6 | 71.5 |

| 分娩介助の形態(%) | ||

| 医者 | 39 | 26 |

| 助産婦・看護婦 | 41.6 | 26.8 |

| 伝統的助産婦 | 19.4 | 45.3 |

3.個別プロジェクトの評価

(1)プロジェクト概要

今回の調査においては、1992年からスタートした「フェーズI」と97年よりスタートした「フェーズII」を踏まえた上での現段階の活動について評価を行うため、保健省、州保健局、専門家、医師、助産婦、ヘルスボランティア等の医療従事者への聞き取り、および施設、活動の視察を行った。

「フェーズI」は1992年から97年までの5ヶ年計画により、フィリピン、中部ルソンのタルラック州をパイロットエリアとして、

- (イ)家族計画、母子保健サービス提供体制の改善

- (ロ)住民参加促進による地域保健活動の活性化

- (ハ)家族計画・母子保健に携わる行政職員の能力の向上

の三点を目標として作られたプロジェクトである。具体的には、

- (イ)家族計画・母子保健サービス推進に携わる人材に対する広報教育(IEC)

- (ロ)人口情報管理・母子保健に係る人材育成のための技術指導

- (ハ)家族計画・母子保健に係る、地域住民活動・啓蒙活動への支援

- (ニ)上記分野の協力実施に必要な機材の供与

が主な活動内容として挙げられる。

また、タルラック州がパイロット地域として選択された理由としては、マニラからのアクセスに便利であったという地理的要因、プロジェクトエリア選定当時の州保健局長が家族計画・母子保健プロジェクト導入に非常に積極的であったことの2点が挙げられた。

「フェーズII」は、「フェーズI」においてタルラック州で行われていた活動を第三行政区が管轄する周辺5州を含めた計6州に拡大し、

- (イ)中部ルソン地域における家族計画、母子保健サービス提供体制の改善

- (ロ)中部ルソン地域における住民参加促進による地域保健活動の活性化

- (ハ)中部ルソン地域における家族計画・母子保健に携わる行政職員の能力の向上

を目的として、1997年の「フェーズI」終了にともない、その活動を引き継ぐ形で同年から始まったプロジェクトである。特徴としては、リプロダクティブ・ヘルスの概念に基づいた活動を行うこと、専門家を一箇所に集中させるのではなく、1人が2州を担当する形で各地域に展開し、第3行政区保健局のプロジェクト本部を中心とした「ゾーン・ディフェンス」体制をとっていること、青年海外協力隊によるフロントライン計画、地域保健施設建設への無償資金協力、研修員受け入れ、草の根無償資金協力を含むパッケージ協力を実施すること、またUNFPA(国連人口基金)やNGOとの協力事業が挙げられる。

(2)現時点でのプロジェクト内容

以上のような枠組みで行われているプロジェクトの中で、現在では「人造り」「住民参加」を基本理念とした、助産婦活動改善プログラム(セミナー支援)、母子健康手帳導入プログラム、協同薬局支援プログラム、視聴覚教材開発・普及プログラム(IEC活動)の4つが中心的な活動となっている。

家族計画支援においては、例えばUSAIDでは、コンドーム等の避妊具や避妊薬等消耗品の供給による直接的なアプローチを行っている。しかしJICAの援助は政府職員に対する技術移転を原則とする人造りであり、また出来る限りフィリピン側を主体とした後方支援の形をとるとのコンセプトから、技術供与に伴う機材供与以外でのそうした消耗品の供給は基本的にはなされていない。また、カソリック国での家族計画という非常にセンスィティブな問題であることへの配慮と、世論からの批判のターゲットにならないための政治的配慮も見られる。従ってこのような点から、家族計画は母子保健分野への支援の一環としてプロジェクトに組み込まれている。

(3)各プロジェクトについて

(a)助産婦活動改善プログラム(セミナー支援)

セミナー支援は、プロジェクト開始当初から、カウンターパートである州保健局職員、看護婦、助産婦、ボランティアヘルスワーカー、ヒロットと呼ばれる伝統的助産婦、協同薬局運営ボランティアを対象として、避妊方法(人工的避妊、自然避妊)、栄養、マグネット教材の利用方法、薬局運営のための簡単な会計知識、人形劇作成、コミュニケーションスキルなど、母子保健・家族計画、また地域保健医療の充実に必要と思われる知識の普及、定着を目的として年に数回開催されている。

セミナーの中でも特に注目されたのは「インターパーソナル・コミュニケーションスキル」というコミュニケーションのためのセミナーを開催したことであった。それは「患者とどのようにコミュニケーションを図れば良いのか分からない」との問題点の指摘に基づいて計画されたセミナーであり、参加者からも好評を得た。このように人々の要望を積極的にくみ上げ、実際のプロジェクトの形成に反映させたことが関係者の間で高く評価されており、今後も同様のアプローチの継続が期待される。

我々がインタビューを行った参加者からは、セミナーが彼女らの活動にとって非常に有益であった、今後の参加を希望する、など比較的肯定的な意見が多く聞かれた。しかしながら、セミナー参加への交通費は参加者各自が負担しなければならない場合もあるなどの問題も指摘されており、この点についてのサポートの必要性と、その実施について、検討の余地があるように思われる。

またセミナーの効果や住民への浸透度など、その後の追跡調査は現段階ではなされていない。そのため、現地専門家が述べていたような「フェーズII」における助産婦の知識の浸透についての追跡調査と同様の調査を、その他のセミナー参加者また住民に対しても行い、その結果に基づいたフォローアップセミナー、および新たなるセミナーの開催を提言したい。

一方、セミナーに参加することで参加者にはTシャツが与えられることがあり、これはJICAのサポートによるものである。こうした報酬は、ほぼ無償で活動を行っているボランティア・ヘルスワーカーには非常に喜ばれており、かつフィリピンの風土を理解した効果のある戦略であるという印象を受けた。一見すると、Tシャツやセミナーの際のおやつ(フィリピンでは通常午前と午後におやつを食べる)などは、無駄に思える出費であるかもしれない。しかし、実際にはセミナーおよびプロジェクトを円滑に遂行するうえでの潤滑油の役割を果たしていることもあるため、地域、風土に応じた適切な(常識を超えない範囲での)補助は有益であるとの印象を受けた。

ここまでは、セミナー参加を前提とした話である。しかしながら、これまでのセミナーはすべての医療従事者に提供されていたわけではなく、あくまでも選択されたグループ集団のみが参加していたという状況がある。したがって今後は、これまでに参加経験のない非参加者に対しても均等な機会を提供できるよう、より活発な広報活動および、セミナーの開催が望まれる。また、こうしたセミナーの参加者にはどうしても女性の割合が多くなりがちである。そのため、男性を対象とした、母子保健・家族計画への理解を深めるためのセミナーの開催なども、この分野への男性の参加を促すためのよいきっかけになるのではないだろうか。

今後の第三リージョンへのプロジェクトの展開においては、将来的な彼ら独自の活動の持続可能性を確保するための手段として、タルラック州で養成されたカウンターパートの積極的な利用や、参加者同士が独自の勉強会を開催できるような組織および環境作りのための準備・サポートを現段階から平行して行っていくことを提案したい。

以上みてきたように、セミナー活動による効果は十分に期待できるものである。今後の課題としてはこれをいかに他州および、非参加者へと普及させてゆくかといった点があげられる。

(b)母子健康手帳導入プログラム

母子健康手帳は、「フェーズI」において、2つのパイロットエリアを対象にして作られ、体温計とともにこの地域の母親教室で利用された。参加者には、母子健康手帳が産前・産後の母体、胎児および新生児の状態、栄養、病気について詳しい説明がされており、カラフルであったことから非常に好評であり、実際に家庭での利用率も高いことが認められている。その後、この母子健康手帳は

- (1)制作費が高い、

- (2)「歯」に関するページ少ない、

- (3)記入がしづらい

などの反省にもとづき、1冊10ペソ(≒33円)程度でつくれる改訂版を作成し、「フェーズII」においてその利用の促進が図られる予定である。これまで、フィリピンにおいては産前・産後と系統だったカルテがなかったため、5歳未満の幼児医療保健との連携とも合わせ、今後の普及に期待が寄せられている。また現地専門家からも指摘があったように、特にジェンダーの観点から、母親が家に手帳を持ちかえって夫に見せることで、男性の育児への参加を促すきっかけとなることが期待される。

しかしながら、この時点においてもコスト面での問題が完全に解決されたわけではない。今後、フィリピン側のみでこの作成費を負担できる確実な保障がないため、州保健局母子保健責任者およびフィリピン人口委員会の代表者の両氏が今後の持続可能性に不安があるとのコメントを残した。こうした点からも今後、フィリピン側の医療分野への確実な予算配分を促すためのJICA側からの何らかの働きかけが必要であろう。さらに所得創出プロジェクトとの連携を図るなど、住民が将来的に自らプロジェクトを遂行してゆけるような、資金確保のための新たな手段を確立してゆくことが望ましい。

(c)協同薬局支援プログラム

これは、SMBK(Samahang Manggagawa ng Binhing Kalusugan・Seed of Health)というNGOとの連携により、「タルラック州内のバランガイに住民の出資・運営による協同薬局を設立し、地域の住民に必要でかつ安全な基礎的医薬品を安価に継続して供給できるようにすること。またプログラム導入によって地域の人材を育成し、それを契機として住民の地域保健活動への参加を活性化すること」[田中1997:716]を目的として始まったプロジェクトである。「Botika Binhi(ボティカビンヒ)」と呼ばれる協同薬局の数も、1994年の12個所から現在では60個所以上にまで増えている。

同薬局は地域での会員を募り、会員からの毎月の会費(月5~10ペソ)により運営を行っており、会員は非会員よりも低価格で薬の購入が可能になる。我々が見学した協同薬局では、当初は10ペソである会費が、2年経過後には5ペソになるとのことであった。その薬局の運営を行うヘルス・ボランティアの自宅の一部が「店」になっており、会員は193人、34種の薬を扱い、帳簿も細かく丁寧につけられていた。この薬局は、一日に3~8人の利用者があり、売り上げは月平均6千ペソから1万ペソと、成功している薬局であるという印象を受けた。しかし、後半の村落調査での結果や、他の薬局を考慮に入れて考えると、各協同薬局の運営状況が一様ではないこと、地域による格差があることなどがわかる。同じ趣旨のもとにスタートした事業であっても、地域住民の受け入れ方、それに伴う会員数、運営費に大きな差が生じることになる。活動が活発で経済的に余裕のある薬局では、住民の要求に応じた薬の供給も可能であるが、予算不足により、仕入れができない場合には、薬局では品不足といった問題も生じてくる。また資金回収面での問題点も指摘されている。したがって、本プログラムにおいては、地域や各薬局ごとの状況の把握が不可欠であるとともに、それぞれの問題に応じた住民、薬局運営者へのフォローアップ体制の確立などが求められる(4-1を参照のこと)。

全体的にみて現時点においては、プログラムをめぐる「住民参加」や「持続可能性」に関しては解決が望まれる問題も残っている。しかし住民による組織づくりおよび、独自の資金調達手段の確保、保険機能の基礎を地域に植え付けるというこの試み自体は十分に評価に値するものであり、その将来的展望も期待されるため、現段階における確固とした基盤作りが望まれる。

(d)視聴覚教材開発・普及プログラム(IEC活動)

健康教育用教材の不足への対応、タルラック州の社会・文化に合った健康教育用教材を作成したいという州保健局側からの要望に応えて、同プログラムでは保健教育従事者向けの情報伝達機器の操作指導、ポスター・カレンダー・家族計画/母子保健ミニライブラリーの作成が行われ、また教育ビデオの制作と上映会が開催されている。<写真参照>

(d-1)ビデオ教材

タガログ語の「お母さん(ナナイ≒99)」にちなんで、お母さんテレビ(TV99)と名づけられたビデオ教材シリーズは、週2回、夜間にビデオを搭載した車両で各村を巡回して行われる「村落・ビデオ上映会」において上映されている。また同ビデオは、ターラックの州保健局内に設立された母子保健センター、3つのルーラル・ヘルスユニットの待合室、村落での母親教室でも上映されている。「フェーズI」で制作されたビデオ(10~20分程度の長さ)は、コレラ、予防接種、衛生環境、家族計画、栄養、また協同薬局や助産婦の活動の紹介を内容とした全16本にのぼり、住民向けのものはほとんどがタガログ語によって収録されている。「フェーズII」では、新たにデング熱、思春期、人形劇活動をテーマにしたビデオが制作されている。調査期間中、我々も「村落・ビデオ上映会」を見学する機会を得た。上映会の会場はバランガイホールと呼ばれる集会場のような場所であった。当日はこの地域で最近流行している「デング熱」と、「衛生環境」についてのビデオが娯楽映画の合間に上映され、集まった約120人前後の住民(半数が子供、大人のうち約60~70%が女性、残り30~40%が男性)は、画面に食い入るようにしてビデオを見ていた。

参加者へのインタビューでは、「面白い」「役にたつ」「もっと新しい映画を流してほしい」などの意見があり、多くの人が上映会に好印象を持っているようであった。またインタビューを行った人のほとんどは、家にテレビがないと答えており、その点においても上映会は娯楽の一部として住民に非常に好意的に受け入れられていることが分かる。

また男性に対して上映会で見たい内容についての質問をしたところ「家庭菜園の作り方」「農業に関連したもの」「子育てについて」「ドラックについて」「安全管理・治安」「薬草について」などの意見が出された。これらの意見は今後、プロジェクトへの男性の参加を促す際の一つのヒントになるように思える。例えば、上映本数のなかで1本は保健医療関係、もう1本は農業関係のビデオ上映を行うことで、男性に多少なりとも保健医療分野への興味を持ってもらうことができるのではないだろうか。

専門家の方からは、上映会に関する現在の問題点として、雨季の活動があまりできないこと(ほとんどが野外での上映会のため)、地域の政治状況によっては上映会が現政権の実績として選挙運動に利用されてしまうことがあるのといった点が指摘された。前者については、野外での上映会の代わりに学校において、次に述べる「人形劇」を中心に行うなどの案が出されている。

(d-2)人形劇

上記のビデオに加え、1997年11月からは人形劇「TEATRO 99」がプログラムの一部として活動を始めた。ヘルス・ボランティアや助産婦がこの活動に加わり、現在では3つの人形劇団が結成されている。人形劇団は、98年1月から3月までの時点で16校を巡回し、「デング熱」「栄養」「狂犬病」の3つのテーマで上演を行っている。

今回の調査では、人形劇を直接見学することはできなかったが、人形劇の効果について専門家からは、人形劇が、運営に携わっているボランティアと鑑賞した生徒の両者にプラスの影響があったとのコメントを得た。前者においては、劇に参加することから自信や充実感を得て、それが原動力となり、より積極的な保健医療現場への参加および知識の習得がなされているとの指摘があった。そして後者では、視覚・聴覚から子供の興味を引くことによって、高い学習効果があったことが調査によって証明されている。また劇を鑑賞した子供が家庭においてその話題を持ち出すことで、家族に対しても影響を与えることができるといった波及効果についても言及があった。

(d-1、2)の両活動とも、住民への直接的な働きかけであるとともに住民のニーズにも配慮した有益な活動であることが、参加者の反応からも伺える。

さらに、このプロジェクトの運営においては、単にサービスを提供するのみでなく、それがいかに住民に浸透しているのかといった事後調査が行われていた。これは専門家のプロジェクトへの熱意が深く感じられるものであり、こうした熱意や努力が、今後のプロジェクト形成に大きく反映されることを期待する。

事後調査での5つのポイントは以下である。参考のためにあげておく。

- 対象者に不足している情報はなにか

- 対象者のメディアへの接触状況や特徴

- 対象者のメディア理解能力と理解度

- 対象地域に適したメディアの選択か

- 対象者にメディアの導入は効果的であったか

このように、同プログラムは非常に活発な活動を展開してきている。しかしそれにも関わらず、JICAの活動について何も知らない住民、および、行政関係者や学校関係者が多くいるという現実が一方にある。今後は、これまで以上に広報活動を拡大し、定期的なキャンペーン展開などを行うことにより、これまでプロジェクトの対象となっていなかった、より多くの人にプロジェクトの存在を知ってもらうことが大切であろう。

(4)プロジェクト全体について

以上のように全体的に見て、活動の多くは地域住民に直接関わっており、またそのニーズの把握も上手くなされているなど、多くの場合において上手く機能しているとの印象をうけた。実際にタルラック州での乳児死亡率は、現地専門家によると、1992年には15.26/1,000であったものが97年には9.66/1,000へと減少しており、また95年の人口増加率でも、国家全体の2.2%に対し、タルラック州では1.8%と全国水準に比べ低い数値を得ていることからも、プロジェクト実施との関連が推察できる。しかし、母子保健・家族計画プロジェクトの性格上、その成果は短期間にかつ、数字のみで計れるものではないため、明らかな形で現れてこない効果・波及効果が存在していることにも言及しておきたい。

最後に、各プログラムに共通する今後の課題として、これまでプログラムにアクセスしてこなった人々や、今後のプロジェクトの普及を考慮にいれた、全プロジェクトを通じての定期的かつ継続した広報活動が必要であると考える。

これまでに開かれた家族計画に関するセミナー

| 日付 | セミナー内容 | |

| 1994 | 12/1-7 | トレイナーのための家族計画トレーニング |

| 1995 | 1/23-27. 2/27-3/3 | インターパーソナルコミュニケーショントレーニング |

| 2/2-10 | 中級マネージメントコース | |

| 3/13-17 | 婚前カウンセリングトレーニング | |

| 3/27-4/1 | 自然法家族計画(Natural family Planning) | |

| 5/17-19 | 家族計画基礎知識再教育コース | |

| 6/16 | 自然法家族計画、四半期ワークショップ | |

| 7/6-7, 7/13-14, 7/27-28 | 助産婦の為の再教育コース | |

| 8/8, 9, 10, 11, 14, 15 | 家族計画基礎総合コース | |

| 11/16, 17 | 中心トレーナーへのAlV/AIDSセミナー | |

| 1996 | 3/19-20. 3/27-28, 8/1-2, 8/8-9. 8/26-27 | 避妊注射(DMPA) |

| 8/19-20, 8/27-28, 9/16-17 | 栄養トレーニング | |

| 11/13-14 | OHPトレーニング | |

| 11/17-21 | 人形劇指導者のためのセミナー | |

| 11/24-25 | マグネキット、マギーエプロントレーニング | |

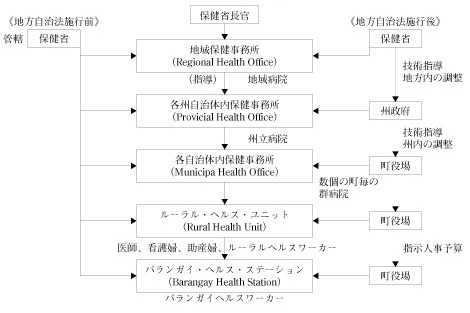

図1 保健行政機構

4.村落調査を通して見たプロジェクト実施に関して

ここでは、評価者2名によって行われた3泊4日の村落調査報告を行いたい。本章の中心的な目的は、村人たちの声からプロジェクトを見直し、改善策を提案するということである。お世話になった2つの村は、いずれもタルラック州サンタイグナシア町(ムニシパリティー)に属する農村である。

第1節で扱うのは人口1,250人のカリパヤン村である。同村では「協同薬局」が発達しており、人々の薬供給に対する意識も高い。また第2節で扱うのは、地域保健所(ルーラル・ヘルスユニット)での助産婦の活動についてである。ここでは、保健所での助産婦の活動の密着取材を通じて、彼女たちの活動と、それに伴う問題点についての検証を行った。

(1)カリパヤン村

カリパヤン村は、タルラック州のほぼ中心にある州保健局から15キロメートルほど離れた電気と水道の通らない村であり、田園風景の美しいのどかな農村である。同村には、265の世帯があるが、その多くは親族関係で結びついている。同村はフィリピンのほかの地域と同様に、薬や医療に対する供給が貧しく、病院に行くためには5ペソ(≒15円)を支払い、人々の足代わりであるトライセクル(三輪タクシー)に乗って、地域保健所へ出向かなくてはならない。

不特定多数の村人に対して、「医療」に関することを自由に述べてもらったところ、その結果、次の2点に集約できる。

- 病院に行っても、薬はない。大抵は処方箋をもらって町の薬局で買うが、高すぎて買えない場合もある。

- 町の私設病院の医者(プライベート・ドクターのこと)は、金儲けのことばかり考えるから尊敬できない。フィリピンには、助産婦ばかりいて、医者がいない。

こうした地域ではとくに、本プロジェクトのプログラムの一つである協同薬局が非常に効果を発するであろう。村を訪問した筆者のホストマザーは、地域に複数存在する協同薬局の責任者であった。そこには1日に5~6人が薬を買いに訪れており、メンバーは最多の22人である。ホストマザーと筆者の2人で村の中を歩いている際にも「~の薬はないですか?」と家の中から大声で尋ねられていたこともあり、協同薬局の情報は村の隅々にまで普及しているらしいと実感した。同村の様子を垣間みる限り、95年から徐々に開始された村の協同薬局は、今や村人にとって必要不可欠な存在にまで成長してきていると言える。

しかしながら、協同薬局の責任者や同村村長から聞いた話、ある薬局の事例を通して、ある問題点が確認された。それは、薬局管理者の中には薬に関する知識が必ずしも十分ではない場合があるということである。扱う薬は十数種類であったが、「どういった症状の場合には、あの薬よりもこの薬の方が良い」というレヴェルの知識が不十分だといえる。また、「この薬は何に使うのか?」という質問に対して、適確に返答できない場合が希に見られた。こうした問題の解決策の1つは、JICAが主催しているセミナーにきちんと参加することなのであるが、セミナーに出席するための交通費を薬局管理者が負担しなければならないという他の問題が浮上する。つまり、「繁盛」していない薬局の経営状態からは、その交通費が出せないのである。

こうした状況が生み出された背景の一つには、村長が述べていたように、協同薬局の乱立による「客」の拡散という状況があるため、協同薬局は多ければ多いほど良いとも言い切れなくなる。今後の改善策は、こうした人々のセミナー参加を促し再教育に力を入れることであろう。同時に、症状と薬の対照ボードを作成して知識の普及をはかることも大切である。

また、聞かれた苦情には、薬の入手方法も煩雑であり問題が多い、扱える薬の種類が少なすぎるというものもあった。必要な薬は活動を手伝うNGOから入手するのであるが、異なる種類の薬が届いたり、供給が遅れて何度も足を運んで取りに行かなくてはならない場合もあったという。ここでも、薬局経営をめぐる周辺部でのコミュニケーション不足が気にかかる。

一方、薬の供給のみではなく、薬草利用を主とする民間医療を再認識する必要もあるだろう。<表3>(本章の終わりに添付)で記した薬草とその効能・利用法は、同村で聞き取りしたものであり、それ以上の確認は行っていないが、ここから言えることは、村にはこうした知識がまだ存在するということである。カリパヤン村での調査中、腕を骨折した小学生の男の子が伝統的産婆であるお婆さんから治療を受けていた。お婆さんは、COCONUT OILを用いて男の子の骨折部一面をマッサージして関節を伸ばし、火で熱したTAGUMBAOの葉を患部に5~6枚あてて布で縛り、簀巻きで巻いていた。その治療は20~25分程度で終わったが、男の子は次の日も同じ治療を受けており、痛みはだいぶ減少していたようであった。

村人の話によると、そのお婆さんは、以前は赤ん坊を取りあげたり、様々な治療を行っていたというが、現在は感染症を恐れて出血を伴わない症状のみをあつかうという。お婆さんの住む家には、多くの種類の薬草が栽培されていた。ヘルス・ボランティアは、すでに薬草の栽培と利用を村人に奨励しており、ヘルス・ボランティアが作成したデータボードにおいても、55%の世帯で薬草畑が作られているとある(実体はあまり進んでいないように思えるが)。民間医療としての薬草の重要性を再認識することは、協同薬局の充実と同様に、今後考えられるべき課題であろう。

(2)サンタイネスイースト村

本調査において筆者は、タルラック州サンタイネスイースト村に住む看護婦宅にてホームスティを行った。同村に滞在中、看護婦であるホストマザーが勤務するポブラシオンイーストにあるルーラル・ヘルスユニット(地域保健所)を訪れ、そこに勤務する助産婦に対して聞き取り調査を行った。

サンタイグナシア地方には24の村(バランガイ)があり、4つから6つのバランガイごとにバランガイ・ヘルスステーションがおかれ、その中核として今回、筆者が滞在したルーラル・ヘルスユニットがある。同ルーラル・ヘルスユニットには医師1名、看護婦2名、助産婦6名がおり、初期医療活動および、バランガイ・ヘルスステーション(保健所のバランガイ支所)から要請のあった患者の対応にあたっていた。

我々が調査を行った時期には、保健省による9ヶ月から5歳児を対象とした麻疹の予防接種のキャンペーン期間中であったために、普段はバランガイ・ヘルスステーションに勤務する助産婦もルーラル・ヘルスユニットに協力して地域で予防接種活動を行っていた。このように助産婦はルーラル・ヘルスユニットとバランガイ・ヘルスステーションでの仕事を掛け持ちしている例がほとんどである。

インタビューを行った助産婦は26歳から59歳までの6人の女性で、非常に明るく活動的な雰囲気を持った人々であった。短期間での観察ではあったが、6人及び看護婦との間のコミュニケーションは非常に密であり、良い人間関係が形成されているという印象を受けた。

(a)予防接種活動を通して

上述した麻疹の予防接種の現場では、助産婦、看護婦達は非常に手際よく作業を進めていた。しかし、消毒液のついたコットンをダンボールの切れ端のうえにのせて使用したり、注射をした手でピーナッツを食べ、患者がくるとその手でまた注射をするなど、衛生観念が徹底されていないという印象を受けた。そうしたことからも、今後、衛生面に関しての意識の向上をはかるようなトレーングの実施を行うことを提案したい。

一方、村では予防接種と並行する形で、看護婦による母親教室が開催されていた。そこで筆者は、集まっていた母親たちに対して、家族計画の実施に関する質問をしてみた。すると、多くの母親が家族計画を実践しており、避妊方法について夫と話し合いを行っていると答えていた。また、家族計画サービスを受ける窓口も政府系医療施設のみではなく、私設病院や「メリーストリープス」(NGO)において不妊手術を行った例があった。ここでは、筆者が考えていた以上に、多くの母親が避妊をめぐる多様なアクセスを活用しているということが明らかになった。

また、子供の数に関しても質問を行った。集まった母親たちは「子供は何人欲しいか?」との質問には、ほとんどが2人から3人と、比較的、少ない人数を答えていた。こうした点からも、とくに若い世代では家族計画に対する理解は進んでおり、彼女たちもそれを望んでいることがわかる。

(b)ルーラル・ヘルスユニットでの活動を通して

筆者の滞在期間中、ルーラル・ヘルスユニットには、以下のような目的の患者が訪れており、看護婦、助産婦はその対応に追われていた。

- 妊婦の定期検診(体重、血圧のチェック)

- 麻疹の予防接種

- 血圧のチェック(男性、女性)

- 避妊注射接種ピル、コンドーム等受け取り(使用者本人、ヘルス・ボランティアが地域の住民の分を取りに来た)

助産婦たちの話では、こうした検診や医療処置、避妊薬、避妊具の供給、その為のカウンセリング以外にも、結婚前のカップルへの家族計画のためのカウンセリングも実施しているとのことであった。また外来患者の記録を取り、データを整理する事も彼女たちの重要な仕事の一つである。さらに、患者からの要請があれば彼女たちは出産の際には患者の家まで出向いて、出産に立ち会い、処置を施すとのことであった。これ以外にも助産婦達は自分の管轄下のバランガイ・ヘルスステーションでの活動も行っており、こうした全ての活動を考慮すると、助産婦達にかかる負担は大変大きなものであることが分かる。同様のことはヘルス・ボランティアにも言えることで、一人で20世帯程度を受け持つ場合もあれば、100世帯以上を受け持つ場合もあり、彼女たちの負担も地域によって格差がある。以上のような末端医療従事者の活動を考慮に入れると、今後の適切な人数の配分、活動のサポートの必要性が浮かび上がってくる。助産婦、ヘルスワーカーの雇用は町、村の行政の決定によるものであるために、その財政状況によって左右されることが多く、外部からの働きかけは困難であるようにも思える。しかし、人口と医療従事者の割合の各地域でのデータ収集を行い、その結果に基づいて地域間格差を是正するための働きかけを各行政に対して行うなど、間接的ではあれサポート出来る点は考えられる。

助産婦に対して、活動を行う上での問題点はあるかとの質問をしたところ、最も多く聞かれたのは活動のための移動手段の不足、またはそれに伴う負担の問題であった。現在、彼女達が活動を行う際の移動手段はほとんど自費によってまかなわれている。(出産の立ち合いの際など、患者の家族が負担してくれる場合もあるが、全てではないようである。)

以前、JICAからもトライセクルが供与されたことがあったが、実際には、運転方法を知っているものが誰もいないために、運転できる男性なしには利用出来なかったという。彼女たちに負担のかからない交通手段を確保することは、地域での健康教育を普及させるうえでの一つの重要なポイントであるように思う。したがってこの点についても、直接的なサポートを行わないまでも、何らかの措置を彼女達と共に検討することが望ましい。また、こうした使われない機材についても単に無駄であったとの判断するのみではなく、何がどのくらい無駄になり、なぜ利用されなかったのかなど、供与した機材の追跡調査を現地で行うなどして、その反省を次のプロジェクトへ反映させることを期待する。

| 植物名 | 効能 | 使用方法 |

| 1)LAGUNDE | 熱、咳、風邪 | 葉の煮汁を1日に3度、2杯づつ飲む。 |

| 2)ACAPULKO | 皮膚の病気 | 葉の汁を患部に塗る。 |

| 3)HEBABUENA | 1)と同じ | 1)と同じ |

| 4)GUAVA/BAYABAS | 切り傷 | 葉の煮汁で患部を洗う。 |

| 5)BAWANG | 高血圧 | 食べる。 |

| 6)TEANG GUBAT | 腹痛 | 葉の煮汁を一杯飲む。 |

| 7)PANCIT/PANCITA | 腎臓病 | 葉の煮汁を1日3杯飲む。 |

| 8)MASAMBONG | 腎臓病、熱、咳 | 葉の煮汁を飲んだり、体を洗う。 |

| 9)NIYOG/NIYOGAN | 子供の腹部にいる回虫退治 | 食べる。 |

| 10)AMPALAYA | 糖尿病 | 葉をそのまま食べる。料理に混ぜても良い。 |

| 11)TAGUMBAO | 骨折 | 葉を暖めてマッサージ後の患部に張り、固定。 |

| 12)COCONUT OIL | 間接や筋肉の痛み | マッサージする。 |

| 13)ORIGANO | 熱 | 1日3~4回、葉汁をスプーン1杯飲んだり、体に塗る。 |

| 14)CUTSAY | 青あざ | あざに塗る。 |

| 15)SIBUYAS TAGALOG | 子供の咳 | 葉を火にあぶって、首に付ける。 |

| 16)BIDIY | 歯痛・筋肉痛 | 葉の煮汁で、患部を拭く(口にふくむ)。 |

5.ジェンダーの視点から見たプロジェクト

戦後、経済成長を第一の目的とされた国際援助活動は、その経済至上主義的な考え方への限界から、様々なレヴェルで大きな変化を遂げた。その一つの転換点となったのは、女性を開発の中心的存在として捉え、女性を開発に統合する「開発と女性(Women in Development)」という考え方である。しかしそれは、女性の労働時間が増大することに対する配慮が少なかったため、女性の過重労働が最大の問題にされたという経緯がある。そうした反省から、住民男女が自発的に行動し、組織化を通じて自己管理能力を向上させ、社会・政治構造を変革し、持続可能な社会開発を達成することを目指す「開発とジェンダー(Gender and Development)」という考え方が生まれたのである[田中1993:8]。

日本の政府開発援助においても、徐々にではあるが、開発の中心的な考え方は「経済成長」ではなく「人間」であるという姿勢が尊重されるようになった。そして、われわれ評価団に求められたことの一つも、ジェンダーの視点から「家族計画・母子保健プロジェクト」を評価するということであった。我々はこの調査において、ジェンダーという考え方を基礎とし、受益者である人々の生活や社会のあり方を通して、プロジェクトを見ていきたい。

われわれの基本的な問題意識は、以下のような認識から発している。

人類学の世界では、フィリピンの「伝統的」社会は父方母方双方を通じて関係をたどる双系的社会であると言われており、男性から男性、つまり父から息子へ諸権利が継承される父系的社会とは、その性格を異にする。それ故に、フィリピン社会では、女性が生きやすい男女平等が実現されていると理解される場合が多く、現実においても非常に多くの自立した女性が社会で活躍している。しかし一方で、19世紀末から20世紀初頭にかけてのカソリックの浸透や学校教育は、人々に父系的なイデオロギーをも植え付けていったのは事実であろう[菊地1989:79]。こうした多層的なジェンダー観を持つフィリピン人たちにとって、「家族計画・母子保健プロジェクト」はどうあるべきなのだろうか。以下に続く節では、<IV-1>で紹介したカリパヤン村や、その周辺で行った聞き取り調査をもとに、ジェンダーの視点からプロジェクトを見直してみたい。

(1)母子保健をめぐるジェンダー

まず、カリパヤン村を例に、村での生活の様子について若干述べてみたい。

村の日常生活を垣間みたところ、日中、よく見かけたのは、家屋のまわりでせわしく家事をこなしている女性の姿であった。また、子供のいる人の家の中を覗いてみると、赤ん坊を世話しているのは、つねに母親や女性の親族であった。学校に通う年齢の子供たちは、午後になるまで家には戻ってこない。また、村に住む男性は、村から少し離れた場所にある畑で作業をしたり、町に仕事に出たりしていた。夕方になると、人々は村に戻ってくる。家々の中心にある大木の下には、タケで作った低い大きな座席が作られており、仕事が終わると、人々は日が暮れるまで、そこでお喋りに興じていた。

これは、よくある農村風景の一部であるが、よく見ると、男女は決して一緒に座っていないのが明らかに分かる。むしろそこでは、お互いが存在しないかのように、別々の話題が進められており、夫婦でさえも目を合わせることはない。このことについて村の女性に聞いてみると、「家の外で異性に話しかけるのは、良いことではない」と説明していた。つまり、公の場所における男性と女性の生活空間は、分離していることが望ましいという価値観を持っているのである。こうした男女のあり方は、母子保健という考え方に対しても影響を及ぼしているように思える。

例えば、われわれの調査時にちょうど行われていた「麻疹予防接種キャンペーン」では、子供の付添人の99%が、母親や女性親族であった。医療施設でおもに働く人(助産婦や看護婦)も女性であり、村の衛生環境を管理したり、助産婦の仕事を手伝うという名目で設置されているヘルス・ボランティアもほとんどが女性である。つまり、母子保健や医療に関わる諸側面は、男性と比べて女性ばかりが集まっている女性の世界である、という現実がある。

そうした現状を見つめると、「家族計画・母子保健プロジェクト」が女性を中心に考えられて立案されるのは無理もないであろう。実際に本プロジェクトでは、直接的に男性に焦点を当てて組まれたプログラムはない。しかし、現地専門家やカウンターパートが既に気付いているように、男性に働きかけることは、本プロジェクトの目的にも叶った、大切な作業なのである。

それでは、男性が母子保健や医療、家族計画に対して、より意識を高めるように働きかけるにはどうしたらよいだろうか。

まず第一には、男性が自らの健康を管理するという意識を奨励することであろう。女性ばかりが集まっていると述べた地域の病院であるルーラル・ヘルスユニットやバランガイ・ヘルスステーションにおいて、男性が入りずらいと思うのはやむを得ない。男性が、政府系医療施設に気軽に足を運べるためには、それなりの配慮が必要であろう。例えば、男性専用の問診室を設けたり、男性が来られやすい時間帯に開院する日を設けるなどである(ルーラル・ヘルスユニットの開院時間は、午前中のみである)。男性の持つ衛生観や、病気への取り組みなどを調査するとともに、男性が家族計画・母子保健という考え方や現場に対して、直接的に接触できる環境づくりを試みることが大切であろう。

また、男性のヘルス・ボランティアを募集するのも一つの方法ではないだろうか。この提案に対して助産婦たちに打診したところ、「自分たちの仕事がやりずらくなる」「男性のヘルス・ボランティアは仕事をしないのではないか」など、憂慮する声も聞かれた。確かに現状からすれば、コミュニケーションや仕事に対する認識の違い等、様々なやりにくい面も出てくるであろう。しかし、それらを克服してでも、ヘルス・ボランティアに男性を積極的に起用することは有意義であると思う。なぜなら、根元的に言えば家族計画・母子保健は男女がともに考えるべきことであり、女性偏重である本プロジェクトのあり方も、可能なところから変更していく必要があると考えるからである。

医療をめぐる話題に関して、男性が男性に伝えることのほうが、異性同士よりも容易な場合が多々ある。避妊や生殖に関する悩みや相談、プライバシーに関わる会話などは、特にそうであろう。さらに、そうした「会話」に関わらず、男性のヘルス・ボランティアが果たせる役割は、女性のそれとは全く異なるであろう。たとえば、現地専門家も述べていたように、「フェーズII」で開始した「人形劇」を各地で開催するには、男性の助けが必要である。また、IEC教育の一環である上映会が行われる際には、より多くの男性の参加を呼びかけるために、男性のヘルス・ボランティアの個人的ネットワークを用いることもできる。したがって、男性のヘルス・ボランティアの起用は、多くの変革の可能性を秘めていると言えよう。

(2)家族計画をめぐるジェンダー

この節では、前章で触れたカリパヤン村で行った複数の住民からの聞き取りを通して、家族計画をめぐる男女の考え方、実践について述べてみたい。

カリパヤン村の人々の避妊に対する考え方は総じて肯定的であると思われ、それは平均的子供の数が3~4人であるということからも裏付けされる。村にいるヘルス・ボランティアの話によると、同村で近代的避妊方法を行う女性は、確認されているだけでも90人であるという。その避妊方法は、不妊手術は60人であり、経口避妊薬(ピル)は25人 、残りの5人がホルモン注射である。確かに、ヘルス・ボランティアが記録する村のヘルス・データボードを見れば、家族計画の実行が「ほぼ」、もしくは「完全」に達成されている世帯は、出産可能年齢にある妻を持つ92世帯のうち、その88%である81という数値が記されており、前述の「90人」という数値に遠くなくもない。これらの数値がどのように引き出されたかについては不明であるが、ここから一つの傾向として感じとれることは、かなりの女性が家族計画を実践しており、その中でも不妊手術を行っている割合が高いという事である。

それでは、中部ルソン全体の傾向はどうであろうか。ふたたび『フィリピン人口調査93年』から数値を引き出してみたい。本章末に添付された<表4>を参照していただきたい。

カリパヤン村と同様に、ここからも読みとれることは、パイロット地域で用いられている避妊方法は女性偏重であるという事である。<表4>にあげられている近代的避妊方法のうち、コンドームと男性の不妊手術のみが、男性側の意志によって実践される避妊方法である。しかしながら、表にあるように、男性による不妊手術は皆無であり、女性の不妊手術の割合は高い。コンドーム利用は1.3と若干はあるものの、全体から見ればほんの僅かな割合である。

女性ばかりが避妊を行っていることに対して、カリパヤン村では特に目立った苦情は聞かれなかった。しかし、不妊手術を行った複数の女性によると、雨が降る寒い日や、重労働を行った日には腹痛がひどくなる人も少なくないという。実際に、協同薬局に鎮痛剤を買いに来ていた女性がおり、その症状は不妊手術を行った後に始まったと述べていた。一方、徐々に利用者を増やしているのが女性に打つホルモン注射である。ホルモン注射は、一度接種すると3ヶ月間の避妊の有効期間があるために扱いが簡易であるが、同方法が広く普及している他国の例を見ると、ひどい副作用の報告もある。つまり、不妊症や流血、高血圧を訴える人が少なくないのである(使用されている製品は、アメリカ/アップジョン社のデポ・プロヴェラ)。

ここから浮かび上がってきたことは、女性偏重の家族計画という問題である。避妊具を配布するのではなく、家族計画の啓発活動や人口教育に力を入れる日本のやり方では、以上にあげたような問題は直接的には関与していないのかも知れない。しかし、そうした状況は決して看過されるべきではなく、男性への役割重視や副作用の恐ろしさも含めた知識の伝達、他機関が与える避妊薬の安全性へのチェック等、日本が出来ることはたくさんあるだろう。

以上、プロジェクトの対象者である人々の生活実践や、ジェンダーという視点から「家族計画・母子保健プロジェクト」について見てきた。村の男たちは、子供に無関心であるという事では決してなく、彼らは仕事から戻ると赤ん坊をあやしたり、子供の遊び相手になることも、幾度か観察された。また、子供の予防接種に付き添った父親は、「妻が家を空けられないから」という理由を説明していた。このように、男性が子供との関わりを持つことは自然なことであり、「女性の領域に入り込んだ」という感覚もそれほど強くないように思える。これは、男性の働きを見直したプロジェクトのあり方を追求する上でも、男性の参加を促す心情的な余地が残されていると見て良いだろう。

表4 中部ルソンにおける避妊具率

| 近代的避妊方法の合計 | 30.9 |

| 経口避妊薬 | 9.4 |

| 子宮内避妊器具 | 1.1 |

| ホルモン注射 | 0.1 |

| コンドーム | 1.3 |

| 女性の不妊手術 | 19.1 |

| 男性の不妊手術 | 0 |

| 伝統的避妊方法の合計 | 12.8 |

| 自然的家族計画 | 3.2 |

| 中絶 | 9.6 |

6.他援助機関との関係

フィリピンでは家族計画に関係する予算のほとんどが国外からの支援に依存しており、<表5>からもわかるように、現状において、多くの外国援助機関によるプロジェクトが遂行されている。

本プロジェクトもUSAID(米国援助庁)へのIEC教材の提供、JHPIEGO(ジョ-ンズ・ホプキンス大学リプロダクティブ・ヘルス教育国際プログラム)からの母子保健手帳への協力などこうした援助機関との協力体制を築き始めている。また前述の、SMBKとの協同薬局支援や、JOICEF(家族計画国際協力財団)からのマグネキット、エプロン教材の利用など、NGOとの連携も進んできている。

これらの関連機関のうち、今回われわれはUNICEF(ユニセフ)、USAID、UNFPA(国連人口基金)、 ADB(アジア開発銀行)、JOICEF(家族計画国際協力財団)の関係者へのインタビューを実施し、これらの機関が当プロジェクトを高く評価していることがわかった。特にセミナー開催、母子保健手帳の普及、IECによる地域住民への啓発活動を通じて人造りに重点がおかれたことが高い評価の根拠である。ただし、国際援助機関との連携強化にむけた日本側の情報提供が必ずしも十分ではないとの指摘があったため、今後はこの点に関するより積極的な働きかけが重要であろう。

| プロジェクト | 援助機関 | 期間 | 金額 (千ドル) |

| 家族計画・母子保健プロジェクト | |||

| Integrated FP/MCH | USAID | 1994~2000 | 100,000 |

| Forth country programme of Assistance | UNFPA | 1995~1999 | 22,628 |

| Community-based FP/MCH wih special focus on women | UNFPA/JOICEF | 1993~1995 | 227 |

| FP/Safe motherhood and Women Enhancement | UNIFPA/AusAID | 1994~1996 | 600 |

| Barangay IEC Team | Aus/AID | 1995~1996 | 457 |

| ICS Training for commmity Volunteer Health Workers | AusAID | 1995~1996 | 457 |

| FP/MCH in Tarlac | JICA | 1992~1997 | 3,384 |

| 家族計画・母子保健のコンポーネントを持つ他の保健プロジェクト | |||

| Urban Health and nutrition Project | WB/AusAID | 1994~1999 | 74,775 |

| Women's Health and Safe Motherhood | WB/AusAID Kfw/AsDB |

1995~2001 | 109,788 |

| Country Programme for Children IV | UNICEF/AusAID | 1994~1998 | 41,570 |

| Family Health management by and for Urban Poor Settlers | GTZ/Kfw | 1993~1997 | 6,180 |

国際協力事業団医療協力部『国別医療協カファイルフィリピン』平成9年3月

7.国内政治情勢との関係

フィリピンにおける人口政策は、1960年代後半から70年代にかけて開始された。73年、憲法に人口抑制が規定されると、マルコス政権のもとで、52,000人ものヘルス・ボランティアが任命され、家族計画の普及が推進された。その後、カソリック教会の支援するアキノ政権の誕生により、一時、家族計画に関する活動はストップすることとなったが、92年からのラモス大統領(プロテスタント)の就任、94年のカイロ国際人口開発会議の開催の影響により、ふたたび家族計画が推進され、教会との対立が再燃し両者の論争がマスコミに大きく取り上げられた。教会側はパンフレットを作り、フィリピンの貧困の原因は、人口増加ではなく政府の汚職であるなどの主張を展開し、また近代的避妊方法への反対運動を起こし、避妊をめぐるデマを流したという。これに対して政府側は、母子保健プロジェクトの中に家族計画を盛り込むことで、家族計画の普及を計ろうとしてきた。現在においてもこの政府の教会との間の対立の構図は解決されたわけではない。しかし、<II>で述べた通り、住民レベルでは家族計画にたいしてむしろ積極的な姿勢が見受けられる。

また1998年に発表された国家開発計画(PLAN21)の中においては、重点開発課題として「資源、環境と調和の取れた人工成長と人口分布の実現」がうたわれており、その中では、「政策、計画、プロジェクトの策定、実施における人口対策能力の強化」などが具体的施策としてあげられている。また保健省の98年の6つの重点項目の中にも、リプロダクティブヘルスが挙げられており、その中においても家族計画が取り組むべき課題としてあげられている。このように、教会との対立の姿勢はあるものの、全体としては国家の、人口政策、家族計画分野への積極的な取り組みを伺うことが出来る。

今回の調査においていたるところで聞かれたのが、1991年地方自治法(The 1991 Local Government Code)の施行とその後の権限委譲よる現場での混乱であった。権限委譲により、これまで国からの一括した政策下で管理されていた予算の配分、薬の配給システムなどが州立病院以下の医療現場においては州政府、町役場の意向によって決定されることとなった。そのために、以前は保健省から支給されていた基礎医薬品の支給が停止してしまい、多くの医療施設において薬不足との声が聞かれた。ただ、完全に保健省との関係がなくなってしまったわけではなく、国家的プログラム(予防接種、結核らい対策、用事の呼吸器感染症と下痢対策、家族計画促進、栄養改善)の推進とそれにともなう業務などは保健省の指導、サポートのもとで実施されている。

また郡の病院では委譲後の予算の削減により、院内の設備への維持費用が大幅に不足し、中には医師が自らのポケットマネーを用いて施設管理をおこなっている状況さえも観察された。インタビューを行った医師からは、予算削減にともなって、当初予定していた医師を雇うことができなくなるなどの弊害もでていると指摘もあった。一方、助産婦たちからも、交通費などの支給がなくなったために、自費で呼ばれた場所まで行かなければならないなどの苦情が出された。

以上をとおして共通してあげられるのは、医療現場における薬の絶対的な不足と施設管理のための予算不足、また地方自治体の保健医療分野への低い予算配分、それに伴う活動資金不足である。こういった医療現場での混乱は、上述の個別プロジェクトとは一見直接的な関係はないように思える。しかし、当プロジェクトの目的である「地域の保健医療体制の充実」にとっては、明らかに負の要因であり、問題解決に向けた何らかの働きかけが必要である。

一つの対応策として、地方自治体の行政官を対象に、保健医療分野の重要性を認識してもらうためのセミナーの開催が考えられる。現状では、地方自治体の予算は多くの場合において首長の人気獲得のため、インフラなどの目に見える、効果の明らかな事業にその多くがつぎ込まれてしまうという状況がある。しかし医療保健分野においては、職員が担当地域を巡回するための交通費や技術向上のための研修参加費など、目に見えない活動には資金があてられない場合が多い。したがって、このようなセミナーを開催し、保健医療事業の重要性を訴えると同時に、当分野への投資が将来的な地域の発展にも寄与するものであること、住民のニーズに基づいて保険医療分野の充実を図ることは、インフラ整備を行うことと同様に人気獲得の手段になりうること等を認識してもらうための働きかけを行うことは、状況改善に向けての重要な第一歩になりうると考える。

また、政治に左右されず、連続したプロジェクトへの関与を可能にするものとして、NGOの活用も一つの選択肢であろう(この点についてはフィリピン人口問題研究所の担当者からも指摘があった)。ただ、筆者個人の見解としては、フィリピンにおける現地NGOは政府からの補助金、または活動助成金を受けて活動していることが多いようであるため、政治に左右されないといった本来の目的からも、地元政府への依存の少ないNGOを選択する配慮が必要であると思われる。

8.おわりに

以上、「フィリピン家族計画・母子保健プロジェクト」に関する評価報告を行った。

それでは、今後のプロジェクトの自立発展性についてはどう考えられるのだろうか。カウンターパートの何人かは、以下のように述べている。

- 将来的にはモニタリングや評価に関しても独自で行えるようにしていきたい。

- 地域レヴェルにも技術的サポートを与え地域でやりくりが出来るようにしていきたい。

- 他のプロジェクトと統合させて自立できればよい。

現段階においては、その具体的案は浮かび上がってきておらず、時期尚早であるのは明らかであるが、地域拡大を主眼にした「フェーズII」が終了した後、自立への道しるべを意識した「フェーズIII」にまで十分な時間をとって継続されることは大切だと思われる。そのなかでも、同プロジェクトの一大柱である「協同薬局」は、地域住民が独自で運営可能なプログラムであり、自立発展的な要素は十分に持っている。現時点においても「協同薬局」はその数が増加しており、程度の差はあるにせよ、「村で必要な薬局」という地位を獲得しつつある。プロジェクトの自立発展性を支えるのは、住民の生活論理に適合したニーズに沿ったプログラムが組まれているか、いないか、という原点につながっていくであろう。

次に触れておきたいことは「フィリピン班」の創設についての提案である。現在、JICA内で創設への動きがあるとの話を聞いたが、是非ともその実現を期待したい。筆者が述べている「フィリピン班」とは2種類あり、予備調査や評価を徹底的に行う外部集団としての「フィリピン班」と、フィリピンにおける援助を統合的に考えることが出来る援助実施機関(JICA)内部における「フィリピン班」である。本案件のような、対象地域の人々の「生」そのものに触れるプロジェクトは、人々の価値観やセクシュアリティーに深く関わる、非常に微妙な課題を含んでいる。そうした分野での支援態勢はとくに、地域住民の保健医療に対する考え方のみならず、フィリピン人の生活やライフサイクルそのものを射程に入れた全体的な予備調査・実践が必要不可欠であろう。

第一番目に述べた外部集団の「フィリピン班」とは、人類学や人文地理、地域研究やフィリピン社会学など、フィリピン人を研究対象としているメンバーを中心に加えた専門家集団のことであり、事前調査から実施協議、評価にいたるまで一貫した関与の出来ることが望ましい(評価団は複数あってもよい)。それは言うまでもなく、プロジェクトの地域社会に与えるインパクトを通時的に観察し、プロジェクトの改善を常に提案できるという利点がある。第二番目に述べたJICA 内部の「フィリピン班」 とは、JICA におけるフィリピン専門家の育成、外部からの専門家招聘を含め、地域限定的な援助のあり方を総合的に見ることができる専門家集団のことである。現行のJICAにおける縦割り行政的な組織のあり方は、近年増加している貧困や環境、教育などの要請に対して十分に対応することは難しいのではないだろうか。それぞれのセクターを超えた支援態勢が強化されることは、多くの面に関して合理的であると考える。その他、現在、JICAのプロジェクトが行っている他事業や他機関との協力は、よりきめ細かな支援態勢を実現する上でも、非常に良い試みであると評価できる。

最後に、全体的なことに関して触れたい。1992年から開始された本プロジェクトは多くの現地住民の参加によって、高い評価を得た案件であると言えよう。そこには、パイロット地域における保健医療環境を少しでも良くしようという現地専門家たちの熱意があり、我々が接した地域住民たちも本プロジェクトを積極的に評価している場合が多いという背景がある。しかしながら、ここで注意したいことは、同プロジェクトはフィリピンで展開するプロジェクトの中でも「最優良案件」の一つであると認識されていることである。ODA大綱のなかですでに位置づけられているように、「援助の効果的・効率的実施」の手段が「評価の充実」だとするのならば、「成功」を収めている案件ではなく、むしろ、より改善策を見出すべき案件に目を向けることが必要ではないか。そうしたところから議論を積み重ねていくことは、非常に大変な作業であろうが、より多くの人々の参画を得て、支持される援助支援のあり方に一歩でも近づくために、それは、必要なことだと考える。

引用・参考文献

井上肇・田中政宏

フィリピン共和国」『開発途上国の母子保健 厚生省開発途上国における母子保健に関する研究班 最終報告書』1996 年 pp.117~124

菊地京子

「フィリピンの家族・親族」『東南アジアの社会学』(北原淳編)pp.76~97. 世界思想社 1989年

国際協力事業団

『国別医療協力ファイル フィリピン』 医療協力部1997年

田中政弘

「フィリピン農村における薬局回転資金に基づく協同薬局の運営」『日本公衆衛生雑誌 第44刊』pp.713~722 1997年

田中由美子

「ジェンダー分析の方法」『開発プロジェクトにおけるジェンダー分析─分析手法の検討とタイにおけるケース・スタディー』(開発とジェンダー研究会編著)pp.7~31. 外務省(非売品)1993年

中川文雄

「ブラジルにおける産児制限とカトリック教会」『陶酔する文化─中南米の宗教と社会』中牧弘充(編)平凡社 1992年

花田恭

「現状と展望 フィリピン家族計画・母子保健プロジェクト、フェーズ(監)」1998年

「NGOとの連携による国際保険医療協力 フィリピン家族計画・母子保健プロジェクト」

『医学の歩み vol.179』1996 年 pp.410~411

Macro International Inc. National Demographic Survey 1993

(フィリピン人口調査)