第5章 有識者による評価

1.インフラ整備と環境保全(中国)

(現地調査期間:1998年8月5日~8月12日)

| ■ | 経団連国際本部副本部長 | 江部 進 |  |

| ■ | 経団連国際本部欧州グループ長 | 根本 勝則 |

〈評価対象プロジェクトの概要〉

| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | プロジェクトの概要 |

| 北京市上水道整備計画 | 有償資金協力 | 89年度、106.14億円 89年度、48.66億円 |

北京市の給水能力を100立法メートル/日まで高めるために、北京市に浄水施設(50万立方メートル/日)及び取水、導水(総延長70.5キロメートル)、排水(総延長52キロメートル)施設を建設する。 |

| 4都市ガス整備計画 (ハルピン市) |

有償資金協力 | 88年度、60.59億円 89年度、89.31億円 (ハルピン市分は45.1億円) |

ハルピン市のガス需要への対応を図るために、60万立方メートル/日の生産能力を持つ石炭ガスプラントを建設する。 |

1.はじめに

今回の調査は、中国における生活インフラ分野の経済協力案件2件を調査し、個々の案件の評価を行うとともに、今後の我が国の同分野における経済協力のあり方を探ったものである。

2.現地調査日程

東京での関連資料の収集・関係者ヒアリング等による各プロジェクトの概要把握および評価方法等の設定を踏まえ、以下の日程により現地調査を行った。

| 8月 5日(水曜日) | (移動:東京→北京)

15時00分~ 海外経済協力基金(OECF)北京事務所ヒアリング |

| 8月 6日(木曜日) | 10時00分~ 対外貿易経済合作部ヒアリング

14時30分~ 国家発展計画委員会ヒアリング |

| 8月 7日(金曜日) | 10時00分~ 北京市自来水公司(第9浄水場)視察・ヒアリング

15時00分~ 世界銀行北京事務所ヒアリング |

| 8月 8日(土曜日) | 終日 資料整理 |

| 8月 9日(日曜日) | (移動:北京→ハルピン) |

| 8月10日(月曜日) | 7時00分~ ハルピン燃気化工総公司視察・ヒアリング |

| 8月11日(火曜日) | (移動:ハルピン→北京)

15時00分~ 国家信息中心視察・ヒアリング(参考) |

| 8月12日(水曜日) | 10時00分~ 在北京大使館報告

(移動:北京→東京) |

3.総評

1)北京上水場及びハルピン石炭ガス化両プロジェクトとも総体として成果は良好と言える。

2)北京浄水場について、対外貿易経済合作部(注)は全体として大成功と評価している。その理由として水供給の増大、水質の向上のほか、全体のシステム管理についても習得できたことを挙げている。

水供給事業の主体である北京市自来水公司も、自ら成功との評価を下している。

また、国家経済委員会においても北京浄水場プロジェクトは成功であり、市民の理解も得られていると評価していた。

なお、大都市における水の供給には問題が少ないが、中小都市には問題が多いと聞いた。さらに、供給面ばかりでなく、汚水処理を同時に考えることが必要と痛感した。

3)石炭ガス化プロジェクトは、1993年に完成したものである。従前の個別家庭における石炭の利用に比べて、塵灰及び硫黄酸化物の排出が相当減っており、大気は大幅に浄化されている。

対外貿易経済合作部及び国家発展計画委員会においても、利用エネルギーの都市ガス化は、今後の人口増や経済発展を考えると大きな課題と指摘していた。

4)次期円借款計画には、浄水場プロジェクトはあるがガス化プロジェクトは含まれていないとの説明を受けた。後者は内貨のみで実施する計画とのことである。

5)対外貿易経済合作部及び国家発展計画委員会ともに、地域的には中西部が課題と指摘しており、我が国の援助方針と一致している。

(注)円借款の1日借入総口。 1999年10月以降は「財政部」。

4.個別プロジェクト評価

(1)北京市上水道整備計画

1)事業の背景

1980年代後半、北京市では8ヶ所の地下浄水場(総処理能力14万立方メートル/日)と1ヶ所の表流水浄水場(総処理能力17万立方メートル/日)によって給水(合計157万立方メートル/日)を行っていたが、地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下等の問題が発生し、工場の操業時間短縮(年率3%の割合での給水量削減指導)等により、事業上の給水制限を行っていた。

また、市街地の給水人口も、都市への人口集中等により、1987年の4,500万人から92年には5,300万人に増加(年率3.6%の増加)し、一人当たりの水使用量も生活水準の向上等によって、87年の162リットル/日が92年には220リットル/日に増加(年率8.0%の増加)することが予想されていた。このため、92年には87年当時の約1.5倍の240万立方メートルの水需要が見込まれることとなっていた。

こうした状況に対処するため、当局は表流水浄水場の建設(第1期工事)を行っていたが(処理能力50万立方メートル/日)、この処理能力をさらに50万立方メートル/日高め、1992年以降の水需要に応えようとした。これが評価対象事業(第2期工事)である。

2)事業計画の概要

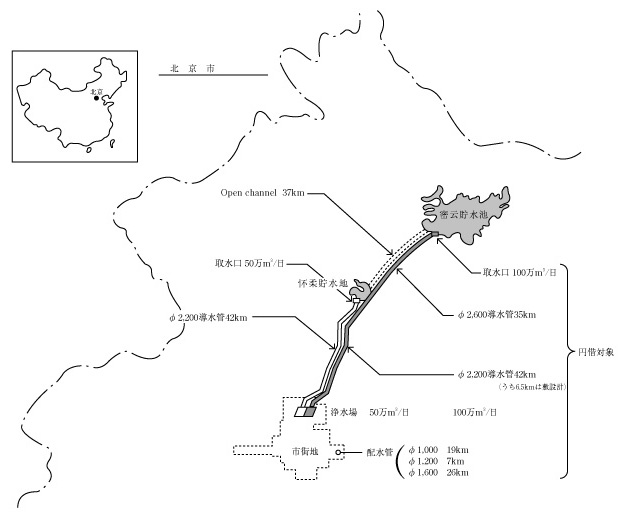

今回の評価対象事業で建設/調査対象となったのは、

- (イ)取水施設(100万立方メートル/日)(89年借款対象)、

- (ロ)導水施設(∅2,600×35キロメートル、∅2,200×35.5キロメートル)(88年借款対象)、

- (ハ)浄水施設(50万立方メートル/日)(88年借款:基礎工事、89年借款:基礎以外)、

- (ニ)配水施設(∅1.000~1,600×52キロメートル)(89年借款対象)、

- (ホ)施工機械類(88年借款対象)

- (ヘ)技術交流(88年借款対象)

である。総事業予算は210億2,200万円(うち円借款分154億8,000万円)となっている。なお、事業実施者は北京市自来水公司である。

<図1、2参照>

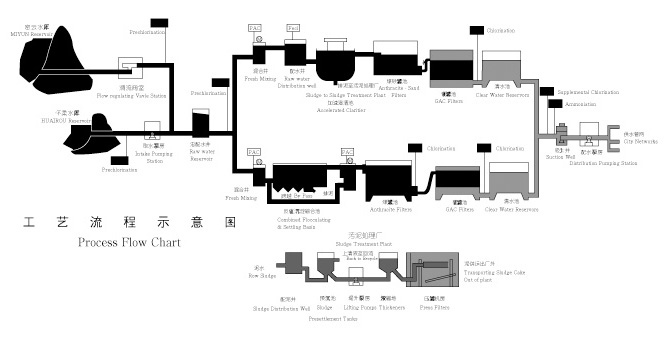

3)現地調査結果

調査対象浄水場は第九浄水場である。同浄水場は1990年に北京市が独自資金で第1期工事を完成しており、95年に評価対象の円借款(約155億円)を用いた第2期工事が完成した。なお、現在は2000年度の完成を目指した第3期工事(円借款(146億円)利用)を行っている。第3期までの各期で50万トン/日の能力増を図ることを企図した計画となっている。

こうした計画は、現在北京では250万トン/日の水需要があり、21世紀初頭には300万トン/日に増大することが見込まれているために立案されたものである。第3期工事が完成すればこうした需要にも対応可能との説明を受けた。なお、給水対象人口は650万人であり、需要の7割が民生用途、3割が商工用途とのことである。

一連の円借款対象事業において、円借款は重要な設備の調達に利用されている。国際競争入札による資機材の調達は、資金の効率的利用の上で極めて高い評価を受けている。

ただし、事業の採算性には問題がある。これは供給コスト(円借款返済用の積立を含む)が1元/トンであるのに対し、工業用は0.4元/トン、民生用は0.7元/トン、商業用は1元/トン(最高値)となっており、いずれも採算割れの料金となっていることによる。このため、公司は北京市から補助金を受けている。

他方、料金徴収率は98%と極めて良好であり、漏水率も7.5%と一定の水準を維持している。採算面(これについても政策価格のため事業者の自由度はほとんどない)を除けば、事業体の運営は適切になされていると評価できよう。

なお、現地調査における特記事項として、以下の項目が挙げられる。

- (イ)同事業の実施により地盤沈下が収束した、

- (ロ)需要は当初予測どおりに推移している、

- (ハ)職員に対して所要の研修を実施し、技術の維持向上に努めている、

- (ニ)水質検査を幅広く実施している(35項目。他に微生物検査あり。浄水場では1時間ごとに検査。家庭の蛇口及び取水口検査あり。)等が挙げられる。

全体を評価すれば、総体としてうまくいっているが、赤字体質であり、事業の独立性や発展性に懸念は残るといえよう。ただし、水道事業が生活に密着した公共事業であること、事業形態は日本でも公営であり、世界的に見ても英国が民営化している程度である状況を勘案すれば、政府からの補助金に依存する公司形態も理解はできる。尚、同事業は96年度に北京下水道事業と合わせ、北京水道源開発管理に係るSAPSを実施している。同調査の中で目来水公司の経営状況改善及び節水推進のため水道料金を上げるよう提言するとともに、効率的な水資源管理体制について提言している。

(2)4都市ガス整備計画(ハルピン市)

1)事業の背景

1986年にガス供給設備を有する都市は、中国全土353都市のうち41%に当たる146都市であり、ガスを使用している都市人口は全国都市人口1億2,433万人の28.5%に当たる3,484万人となっていた。

第7次5ヶ年計画(1986年~90年)では、ガスを使用する都市人口を5,000万人(全国都市人口の約40%にガス供給)、また各省および対外開放都市等50都市のガス化率を60%とすることが目標とされていた。

こうした中で4都市ガス整備計画が立案された。4都市選定の理由としては

- (イ)上記50都市の中で、ガス化率が60%に達していないこと。

- (ロ)F/Sが完成(ハルピンは1983年完成)しており、事業準備状況が良好であること、

- (ハ)各都市の属する省が内貨手当を保証するとともに、借入外貨を各省の責任で返済することを保証していること等が挙げられる。なお、ガス化に対しては、住民からも要望が強く、その背景として、共働きの多い中国では炊事を容易にする都市ガス化が求められていること(生活向上)、炊事に石炭を使用することから生ずる大気汚染をガス化により改善することが求められること(大気汚染改善)等がある。

2)事業計画の概要

今回の調査では4都市のうちハルピンのガス化事業について調査した。同ガス化事業は、都市ガス需要に対応する石炭ガス製造工場施設ならびにガスパイプラインを建設するものである。

ガス工場の規模は、高圧ガス化炉5基を有し、ガス生産は60万立方メートル/日、副産物のメタノールを3万8,500トン/年生産することを企図した。また生産物であるガスは、高圧パイプライン268キロメートル、中圧パイプライン622キロメートルを用いてハルピンおよびパイプライン敷設地域周辺に供給しようとするものであった(ハルピンガス工場で使用する石炭の品位が低いため、石炭を輸送するよりもパイプラインでガスを輸送する方が効率的と判断)。

ハルピン事業に用いられた資金は、総額161億2,500万円であり、うち円借款分は46億100万円(うち1988年度は20億2,000万円)となっている。円借款の用途は資材および据付設備の調達に用いられた。なお、事業実施主体は建設部であるが、実際のガス供給事業はハルピン燃気化工総公司が行っている。

3)現地調査結果

ガス化工場等の工事は、1990年8月に着工し、95年7月に竣工している。同工場の稼働によって、従前、各家庭で石炭を燃やしていた状況は大きく改善している。

プラントはハルビン市街から250キロメートル程度離れた場所にあり、石炭の洗炭、粉砕、選炭、ガス化、メタノール生産等の9つの工場群から構成されている(機密事項ということで、一切の写真撮影等を行うことはできなかった)。なお、中核設備であるガス化設備はドイツ製(ドイツ資金を利用)であり、副産物メタノールの生産設備はソ連製となっていた(円借款はその他の設備に活用)。

原料となる石炭はプラントから3.5キロメートル離れた炭鉱から運搬している。従来はこの炭鉱から市街に運搬しており、これに伴う大気汚染も懸念材料であったと推察できる。工場稼働後は、この面でも汚染改善の効果があったと認められる。

原料となる石炭の埋蔵量は10億トンと推定されており、設備能力からみて100年程度もつので、原料の供給安定性も十分に確保されている。

ガス化工場の生産能力は、現状189万立方メートル/日となっている。このうち供給分が160万立方メートル(当初計画では民生用が75万立方メートル、商業用が75万立方メートル、パイプライン沿線供給が10万立方メートル)、メタノール生産用が29万立方メートルと企画されている。ただし、現状では民生用が38万立方メートル、商業用が10万立方メートルであり、これにメタノール生産及び沿線供給用を加え、計55万立方メートルに止まっている。

このように需要が少ないため、事業は採算割れの状況にあり、設備稼働率も51%(1997年)に止まる。このため需要開拓がポイントとなるが、これに対して供給事業主体は年間5万戸の需要増を図っており、これを実現している。ただし、一戸あたりの需要量は少ないため、大幅な需要増を図るには商工需要を開拓するのがポイントとなる。

ハルピン市全体(供給地域に限定したものと思われる)のガス化率は93%となっており、内訳はガス化プラントの供給によるものが51.6%(当初計画した32%を大幅に上回っている)、天然ガスが1.23%、LPGが15.2%(以上総公司担当分)となっている。これ以外に周辺工場等が独自調達したガス分を加えた数値が93%である。ちなみに、ガス化プラントによる供給ガスの熱量は約4,000キロカロリー(東京では1万1,000キロカロリー)と低い。

総公司の財務分析資料は入手できなかったが、計画(稼働率100%)として、売上が1億788万元、コストを差し引いた利益が3,820万元と計算している。ただし、1995年の稼働率は30%であり、同年の収支は4,882万元のマイナス(96年、97年は不明)であった。

プラント建設の効果として特記すべきは大気の浄化である。煤塵の排出量は19万トン(1992年)から3万9,000トン(96年)に減り、SO2の排出量も4.5万トン(同)から2.3万トン(同)に減少している。また、ガス化によって家事労働も軽減されたことが十分に推定される。

需要量については計画値が大きすぎたきらいがあり、ガス化設備5基のうち、3基のみが稼動しているにすぎない。ただし、安定供給のためにどの程度の余裕を見込むべきか判定することは困難であった(日本における石炭ガス化の例なし)。

5.おわりに

上記のとおり、今回評価した2案件ともに概ね良好な成果を挙げており、我が国の援助は成功であったと評価できる。今回の調査によって得られた知見をもとに、今後の援助計画の立案にあたり留意すべき点をあえて特記すれば以下の通りである。

- 1)中国政府及び事業主体ともに、円借款については、国際入札によって優れた設備機器を安価で入手できる面をとくに評価していた。その例として、ドイツ政府タイドローンであった上海と円借款一般アンタイド条件であった北京の地下鉄車両を挙げ、前者が160万ドル/車程度であったのに対し、国際入札した後者は60万ドル/車程度で購入できたことを挙げている。中国政府の調達に対する姿勢には、入札加者の間でさまざまな評価がなされているが、援助の効率性の観点からは望ましい結果が得られている。

- 2)円借款そのものについては、いずれにおいても安定的な拡大を要望していた。中国にとっては基盤整備等の案件が多く、資金は多ければ多いだけ良いという状況である。我が国としては、基本方針に基づき、明確な目標をもって援助を継続することが重要であろう。

- 3)円借款の利用にあたっての要望として、余裕資金の容易な転用を希望している。こうした要望には安易に応えることは不可能と考えられるが、効率的な事業の実施によって生まれた余裕資金については、事業の成果向上に資するものとの限定付きで容易に転用を可能とする制度を導入することも考えられる。

- 4)返済については、今回調査した案件の関係ではとくに問題が生じる懸念はない。

- 5)円借款周知の問題については、事業実施者(含ハルピン市長:同氏はガス化プラント建設の指揮者)は十分に承知していた。他方、一般に知られているかどうかは今回調査する時間的余裕がなく、今後の課題として残っている。

- 6)水の供給及びガス化に関連したプロジェクトとして今後必要になるのは、汚水処理を含め、環境関係のプロジェクトであろう。

- 7)今回は国家情報計画システムについても参考調査した。中国のマクロ経済運営にも資するプロジェクトであり、円借款の対象として相応しい。

以上

附:各機関に対する質問票

[国家発展計画委員会/対外貿易経済協力部]- 中国の開発計画における経済協力(日本及び他のドナー等)の位置づけ(果たす役割および期待)

- 日本の経済協力(無償資金援助、円借款、技術協力等)に対する評価、期待する効果と分野

- 中国内における経済協力受入案件の発掘および選定方法

- 今次評価対象案件(四都市ガス整備事業および北京市上水道整備事業)の選定理由

- 今次評価対象案件に対する中国側としての評価

- 今次評価対象案件にかかる事業実施者と中央政府の役割分担

- 今次評価対象案件の将来展望

- 今次評価対象案件にかかる円借款返済の計画と見通し

- 円借款利用にあたっての要望

[北京市上水道整備事業]

- オペレーションの実態

- 事業実施体制(施工、運営)

- 当初の需給計画と現状

- 設備の概要

- 採算性

- 料金徴収システムの概要

- 供給世帯数/平均利用率

- 設備稼働率

- 職員に対する研修の実施と継続性

- 円借款の返済見込み

- 環境改善

- 衛生向上の度合い

- 地盤沈下防止への効果

- 女性労働の軽減

- 事業会社による調査の有無と結果

[四都市ガス整備事業:ハルピン]

- オペレーションの実態

- 事業実施体制(施工、運営)

- 当初の需給計画と現状

- 設備の概要:工場および供給ルート(パイプラインのネットワーク)

- 採算性

- 料金徴収システムの概要

- 副産物(メタノール)利用状況

- 講じている安全対策

- メンテナンス(工場/パイプライン(腐食/水処理/凍状対策))

- 供給世帯数/平均利用率

- 工場稼働率

- 主要用途

- 原料となる石炭の質(工場設備との親和性)・供給安定性・将来性

- 職員に対する研修の実施と継続性

- 円借款の返済見込み

- 環境改善

- 環境基準の改善程度

- 工場排水処理/タール処理の方策

- 家庭及び工場の排気対策

- ガス精製過程における硫化水素、アンモニア除去等の方策

- 女性労働の軽減

- 事業会社による調査の有無と結果

- その他

- LPGの利用状況

- 技術協力に対する要望の有無(ガスのクリーン化、配管検査・腐食対策等)

- 中央政府/ハルピン市/市民/近隣都市からの評価

- ガス化率の向上度合い(32%から上がっているか)

以上

(参考)

(ハルピン市石炭ガス化プロジェクト実施本部作成報告書翻訳:中国語原文は省略)

ハイガスプロジェクト

(註:「ハイ」は「ハルピン」と「イラン」(炭坑名)の頭文字を合わせたものとのこと)

日本円借款の利用状況と償還の調査報告

ハルピン市石炭ガス化プロジェクト実施本部

1998年8月8日

プロジェクト調査報告

一、背景関係資料

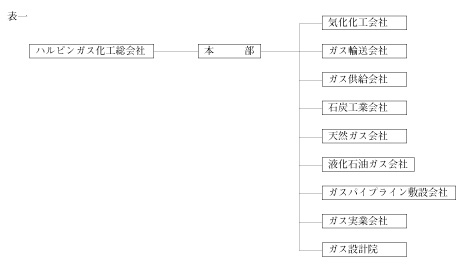

1、プロジェクトの運営体制について

(表一を参照)

2、当初の需給計画および現状について

設計上の規模は都市ガスの1日当たり生産量が160万立方メートルであり、メタノールの年生産量が4万トンである。当初計画では、ハルピン市へガスを1日150万立方メートル供給し、そのうち、一般家庭使用量は75万立方メートルで、工業および商業、サービス業の使用量は75万立方メートルである。また、パイプライン沿線の各県に10万立方メートルを供給する。ユーザーが増加するには時間を要するので、1997年に実際にハルピン市へ供給されたのは1日当たり55万立方メートルになっており、そのうち、一般家庭使用量は1日平均38万立方メートルで、工業、商業、サービス業の使用量は平均1日17万立方メートルである。

3、設備の概要、工場の状況および供給ルート

ハイガスプロジェクトは主に下記の3つの部分を含んでいる:

(1)気化工場の建設

- a、第一期の1日当たりのガス供給量は60万標準立方メートルであり、ドイツ製のPKM加圧気化炉3台を装備しており、うち2台が稼動中で、1台がスペアである。第二期にはボイラー2台を装備したので、ボイラーは合計5台になる。うち3台が稼動しており、残りの2台が、第一スペアと第二スペアになっている。第二期の1日当たりのガス供給量は189万立方メートルで、そのうちの29万立方メートルがメタノールの生産に使われている。加圧気化技術でガスを生産し、変換炉のコバルトm3モリブデン触媒の作用を経て、COを10%以下にしてから、冷却および低温メタノールの処理を通じて、ガスの中の水分や二酸化炭素および硫黄を取り除くことによって、都市ガスの品質要求に達するのである。

-

b、メタノール生産

エネルギーを合理的に利用し、都市ガスのコストを下げ、企業の効率と利益を向上させるため、旧ソ連の低圧合成メタノール技術を採用し、メタノール年生産量は4万トンに達している。 -

c、自社火力発電所

発電能力は3.6万キロワットで、そのうちエアポンプユニット2台、空気冷却ユニット1台、130トン/時の中圧石炭燃料ボイラー3台がある。 -

d、酸素、窒素の生産設備およびエアポンプステーション

酸素と窒素の製造は冷却空気分離の技術を採用している。空気分離設備は1万立方メートル/時のものが2台、0.6万立方メートル/時のものが1台ある。酸素タービン圧縮機が全部で3台あるが、2台が稼働中で、1台がスペアである。低圧窒素圧縮機は全部で4台である。 - e、自社浄水場

1日当たりの水供給能力は10万トンで、現在1日8万トンを供給している。 -

f、付属施設

生産補助施設と生活施設等を含め、建築面積は50,561平方メートルである。

(2)長距離パイプライン

パイプラインは全長247キロメートルで、直径630ミリメートルのパイプは187キロメートル、直径720ミリメートルのパイプは60キロメートルである。パイプはA3鋼材に両面鎔接しているねじ付きのものである。パイプラインは普通地下に敷設されており、全線に亘り外面塗装と陰極(?)(註:翻訳者には「具体的に何を指すのか分からない」とのこと)保護という二重の腐食防止措置をとっている。パイプラインの最高圧力は2.46メガパスカルで、最低圧力は0.7メガパスカルになっている。ガス輸送量は1日166万標準立方メートル、容量は84万立方メートルである。パイプライン沿線には、分流輸送および陰極保護の施設が7つ、遮断バルブが4個所設置されており、また、放空パイプ(註:日本語のテクニカル・タームについては不明とのこと)も設置してある。沿線6つのステーションが1日10万立方メートルの供給能力をもつという計画である。

(3)市内のガスパイプ網

市内のパイプ網は第一級の準高圧システムを採用しており、箱型圧力調整器によるガス供給をしている。幹線パイプラインでは、鋼管が221キロメートル、プラスチック管が255キロメートル敷設されており、支線家庭パイプは620キロメートル敷設されている。

4、プロジェクトの合理性について

効果と収益に関する分析は、主に財務上の収益と社会的効果という2側面を含んでいる。

(1)財務上の収益に関する分析

当初計画は、通常の場合、設計能力の100%を達成することであった。

- 製品販売の利潤(3,820.2万元)=製品売上げ(10,788万元)-売上税(555.5万元)-製品コスト(6,412.3万元)

- 所得税2,101.1万元納入。

- 調節税1,375.3万元納入。

- 自社利潤343.8万元。

1995年には実際にこうした設計生産能力の30%に達している。

製品販売の利潤(-4,882.1万元)=製品売上げ(14,390万元)-税金(1,176.6万元)-コスト(18,095.5万元)

(2)社会的効果に関する分析

160万立方メートル/日のガスをユーザーに供給することによって、毎年、102万トンの石炭商品が代替され、これにより年間で20,400車両分の石炭使用を節約でき、かつ鉄道の貨物輸送の71,400万トンキロメートル(石炭の輸送距離は平均700キロメートルで計算する)を節約できる。さらに5.8万トンの石油燃料を代替できる。毎年、標準石炭を22.2万トン節約でき、この22.2万トン/年の標準石炭は、6,000キロカロリー/キログラムの輸出石炭25.9万トンに相当する。すなわち、毎年2,792万元の国家収入を得ることになる。また、毎年代替される5.8万トンの石油燃料は、180米ドル/トン(F.O.B価格)で計算すれば、500人民元/トンに相当する。これは毎年、2,900万元の国家収入を得ることになる。都市の住民が燃料を石炭からガスに変更することによって、毎年15万立方メートルの植物燃料を節約することができる。計算によれば、本プロジェクトが完成し稼動してから、市内では毎年、3,600トンのSO2排出、5.4万トンの粉塵、25万トンの石炭の燃えがらを減らすことができる。これは、都市の環境汚染の改善、市内交通運輸量の減少に大変役立つことである。以上の社会的効果についての分析から、本プロジェクトは非常に合理的であることが伺える。

5、料金徴収システムの概要

市内ガス管理所には経営課が設置されており、毎月ガスを使用する家庭や機関からガス使用料金を徴収している。集金担当者は303人である。

6、副製品(メタノール)の使用状況

メタノールおよびその他の副製品は主に周辺の各市、県の化学工場に販売している。

7、ガス工場が採用している安全策について

安全生産の必要に応じて、工場は、常設機構として、工場長を責任者とする安全生産委員会を設置している。その事務室は安全所に置かれ、32人の専門の安全生産管理員が所属しているほか、兼職の安全員が55人おり、安全生産のための組織体制が確立している。また、消防設備や落雷防止設備、警報システムなどが整備されており、安全に関する国の規定に適合している。

8、パイプラインの保護問題

長距離輸送パイプラインは普通地下に敷設されており、外面塗装と陰極保護という二重防腐措置を採用しているが、市内のパイプラインの地下部分は外面塗装と犠牲陽極(注:「陰極を打ち消すものと考えられる」とのことですが、テクニカルタームについては不明とのこと)の二重防腐措置を取っている。地上のパイプラインは保温発熱方式で寒さを防いでいる。

9、ユーザーの平均使用量

| 単位 | 1996年 | 1997年 | |

| 家庭 | m2/日 | 0.77 | 0.77 |

| 工業 | m2/日 | 1648.2 | 2212,3 |

| 商業、サービス業 | m2/日 | 22.14 | 29.33 |

| ボイラー | m2/日 | 2302.28 | 2040.34 |

10、工場の稼働率の問題

1996年の稼働率は35.45%で、97年の稼働率は51.32%である。

11、ガスの主な用途

ガス工場では主にメタノールの生産に使われているが、都市では主に住民の食生活、ガスストーブによる冬季の暖房、および工業生産等に使われている。

12、石炭原料の質、供給の安定性、将来性の問題

ガス工場で使用する石炭の供給基地としてのイラン炭坑は、調査によれば、総面積は17.5立方メートルに達しており、堀削距離は約6万メートル、垂直深度は700メートル以上あり、採掘可能な石炭埋蔵量は2.3億トンになっている。調査資料から推定すれば、新しい調査地域の埋蔵量は10億トンに達し、次期開発の資源も極めて足りている。なお、本炭坑で採掘された石炭は、炎が長いという特性をもち、粘性が弱く、灰の融点が高いので、PKM気化炉の原料として適合している。

13、従業員の養成および補充

会社は従業員の養成を特に重視している。ガス工場の一部の人員はドイツで短期の研修を受けているほか、一部の人員は国内の業界で研修を受けている。市内勤務の技術要員に対して、専門の機関による定期研修を行なっている。また、毎年専門技術知識を備える大学卒業者を採用し、新しい戦力を補充している。

14、日本円借款に対する償還能力の問題

(表二を参照)

| 日本政府からの借款 | ||||||

| 年 | 借款返済年額 | 人民元換算 | 利息 | 人民元換算 | 借款返済と利息支払いの合計額 | 人民元換算 |

| 1998 | 49.28 | 290.11 | 121.35 | 714.38 | 170.63 | 1004.48 |

| 1999 | 174.146 | 1025.18 | 120.118 | 707.12 | 294.264 | 1732.30 |

| 2000 | 237.088 | 1395.71 | 115.764 | 681.49 | 352.852 | 2077.20 |

| 2001 | 237.088 | 1395.71 | 109.837 | 646.60 | 346.925 | 2042.31 |

| 2002 | 237.088 | 1395.71 | 103.91 | 611.71 | 340.998 | 2007.42 |

| 2003 | 237.088 | 1395.71 | 97.958 | 576.67 | 335.046 | 1972.38 |

| 2004 | 237.088 | 1395.71 | 92.031 | 541.78 | 329.119 | 1937.49 |

| 2005 | 237.088 | 1395.71 | 86.103 | 506.88 | 323.191 | 1902.59 |

| 2006 | 237.088 | 1395.71 | 80.176 | 471.99 | 317.264 | 1867.70 |

| 2007 | 237.088 | 1395.71 | 74.249 | 437.10 | 311.337 | 1832.81 |

| 2008 | 237.088 | 1395.71 | 68.322 | 402.20 | 305.41 | 1797.92 |

| 2009 | 237.088 | 1395.71 | 62.395 | 367.31 | 299.483 | 1763.03 |

| 2010 | 237.088 | 1395.71 | 56.457 | 332.42 | 293.555 | 1728.13 |

| 2011 | 237.088 | 1395.71 | 50.54 | 297.52 | 287.628 | 1693.24 |

| 2012 | 237.088 | 1395.71 | 44.613 | 262.63 | 281.701 | 1658.35 |

| 2013 | 237.088 | 1395.71 | 38.686 | 227.74 | 275.774 | 1623.45 |

| 2014 | 237.088 | 1395.71 | 32.759 | 192.85 | 269.847 | 1588.56 |

| 2015 | 237.088 | 1395.71 | 26.831 | 157.95 | 263.919 | 1553.66 |

| 2016 | 237.088 | 1395.71 | 20.904 | 123.06 | 257.992 | 1518.77 |

| 2017 | 237.088 | 1395.71 | 14.977 | 88.17 | 252.065 | 1483.88 |

| 2018 | 237.088 | 1395.71 | 9.05 | 53.28 | 246.138 | 1448.99 |

| 2019 | 125.902 | 741.17 | 3.148 | 18.53 | 129.05 | 759.70 |

| 合計 | 4854 | 28575.01 | 1430.188 | 8419.37 | 6284.188 | 36994.39 |

為替レートは、100円==5.8869人民元

二、環境改善

1、環境水準の改善状況

| 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 備考 | |

| 煙、粉塵の排出量(トン) | 188930 | 175804 | 115282 | 79877 | 38960.87 | ハイガスプロジエクト |

| S02排出量(トン) | 44801 | 40729 | 35487 | 35437 | 22813.94 | 1993年8月生産開始 |

統計資料によれば、ハイガス生産開始後、煙と粉塵およびSO2の排出量は年々減少しており、1996年と92年(当時生産未開始)を比較すると、煙、粉塵排出量が150,012.13トン、SO2排出量が21,907.06トン減少している。そのうち、粉塵降下の年平均値は基本的には減少の傾向を見せ、96年粉塵降下の月平均値は史上最低のレベルを更新し、また、月平均値の標準率超過はここ数年において、初めて100%を下回っている。浮揚粉塵の年平均値が著しく減少の傾向を呈し、ガス供給開始後の4年間におけるSO2の平均値は0.026ミリグラム/cであり、同程度の汚染レベルを保っている。

以上の資料によって明らかにされたように、ハイガス生産開始後、ガス使用者の増加に伴い、ハルピン市の環境は著しく好転の趨勢を見せているのである。

2、工場の廃水とタールの処理

汚水は汚水浄化装置を経て、国家の排出基準に達し、松花江に直接流している。タールは全部販売している。

3、気化高精度灯油によって発生する硫化水素およびアンモニア等を取り除く方法

ガスを低温メタノールで処理することによって、ガス中のH2S含有量を0.2ppm以下に止め、アンモニア回収装置を使って、アンモニアの含有量を基準に達することができる。

三、その他の問題

1、LPG(天然ガス)の使用状況

現在、一般家庭ユーザーは9,676世帯、工業ユーザーは3社、商業、サービス業ユーザーは86社ある。1997年の天然ガス販売量は467万立方メートルで、そのうち、一般家庭が131万立方メートルを、商業、サービス業が12万立方メートルを、工業が324立方メートルをそれぞれ占めている。

2、中央政府、ハルピン市民、周辺地域からの評価

ハルピン市は東北地方の重要な工業都市の一つであり、ハイガス生産の開始前から、2,500余りの工業企業を抱え、市民人口246万人、60万近くの世帯を擁しているが、工業用および生活用の燃料は石炭を主とする遅れた状態であった。ハルピン市全体が工業用のボイラー、生活用のストーブから発生する煙によって覆われていた。とりわけハルピン市の冬季暖房期間が長いため、状況はさらに深刻であった。

ハイガス生産とガス供給が始まってから、ガス使用者が増加するにつれて、ハルピン市の環境は著しく好転の状況を呈し、かつ大きな社会的効果を得ている。ハルピン市の都市人口の増加および経済の発展に伴い、ハイガスプロジェクトは必ず市の発展の加速、清潔でかつ繁栄する近代都市の建設に新たに貢献するに違いない、と政府や市民が口をそろえて賞賛している。

3、ガス化率の向上

1997年の都市ガス化率が51.6%に達している。

1997年の天然ガス化率が1.23%に達している。

1997年の液化石油ガス化率が15.2%に達している。

1997年のガス化率が68.03%である。