第4章 ODA案件

カンボジア難民再定住・農村開発プロジェクト(三角協力)

4.1 プロジェクト概要

4.1.1 プロジェクトの目的

国連、ASEAN諸国及び日本の共同事業により、カンボジア南部のタケオ州及びコンポンスプー州において、農村基盤整備を行うと共に日・ASEAN双方の専門家、青年海外協力隊の共同による技術協力を行い、もって難民の再定住を促進し、農村地域開発に資することを目的とするものである。

また、日本とASEAN諸国が共同技術協力事業を行うことにより、日本からASEAN諸国へ技術協力の具体的ノウハウを伝え、ASEAN諸国の援助国化を促進すること(南南協力支援推進)も期待される。

4.1.2 プロジェクトの背景・経緯

1991年10月にカンボジアの和平に関する協定が調印され、各ドナーはカンボジアの復興・復旧に向け援助を開始した。日本政府は、92年7月の「ASEAN拡大外相会議」において当時の柿澤政務次官が日本とASEAN諸国が共同でカンボジアを復興を支援する「三角協力」構想を打ち出した。

その後、数次にわたるプロジェクト形成調査団を派遣し、和平後のカンボジアの最重要課題は帰還難民、武装解除軍人、国内難民の再定住であり、また、カンボジアの主要産業は農業であったことから、日本政府はASEAN4カ国政府(インドネシア、マレーシア、フィリピン及びタイ)とともに、日本政府が国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)へ拠出する資金により農業を中心に地域開発を行うこととなったものである。

1992年12月から第一フェーズとして農村基盤整備事業が開始され、治安状況の悪化から93年5月以降、協力は一時中断されたものの、治安状況の回復後、94年4月から第二フェーズとして農村開発事業が開始された。97年7月の武力衝突事件により再びプロジェクトに遅延が生じたが、98年8月より、第二フェーズまでの蓄積を基に、第三フェーズが開始されており、現在(調査時99月3月)に至っている。

なお、第二フェーズ以降、プロジェクト活動資金の拠出元もUNHCRから国連開発計画(UNDP)に変更された。

4.1.3 プロジェクト対象地域

プロジェクト対象地域であるカンボジア南部のタケオ州およびコンポンスプー州の人口はそれぞれ約69万人、約49万人であり、カンボジア全体の人口の約12%を占めており、どちらの州も人口の9割以上が農村部に集中している。(1994年統計数値)。

なお、プロジェクト対象地域は治安(協力要員の安全)を最優先事項とし、帰還難民数、地域所得等を加味されて選定された。

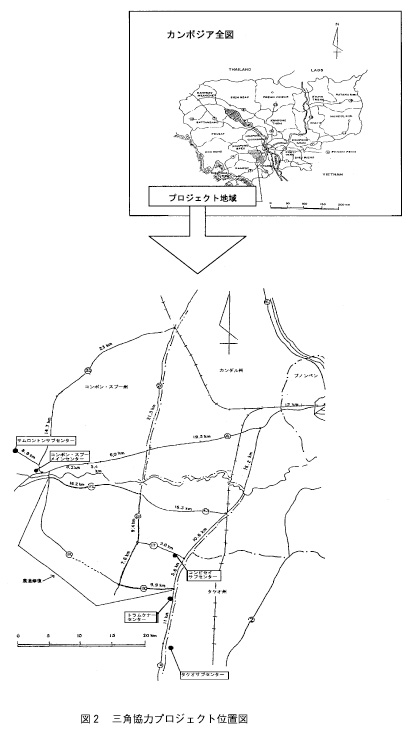

また、プロジェクトの個々の活動も両州の中でも治安がよく、アクセスのよい国道3号線、4号線に近い場所から実施されてきた(図2三角協力プロジェクト位置図を参照)。

4.1.4 プロジェクト関係機関

三角協力には多くの関係機関があるが、関係機関とその役割をまとめると以下のとおりとなる。

| 関係機関 | 役割 | 備考 | |

| 日 本 |

外務省 (経済協力局技術協力課) |

日本側の協力計画立案

UNDP注の人造り基金にプロジェクト活動資金を拠出 |

|

| 国際協力事業団 (JICA) |

個別専門家、青年海外協力隊派遣プロジェクト運営及び技術指導 | 個別専門家、青年海外協力隊の派遣費用はJICA負担 | |

| 日本国際協力センター(JICE) | プロジェクト活動資金管理及びロジスティクのための人員派遣 | 人員派遣経費はプロジェクト活動資金から支出 | |

| UNDP | 人造り基金からプロジェクトに活動資金を拠出 | ||

| ASEAN4か国 ・インドネシア ・マレーシア ・フィリピン ・タイ |

技術協力のための個別専門家派遣 | 個別専門家派遣費用はプロジェクト活動資金(UNDP)から支出 | |

| カンボジア (農村開発劣等) |

カウンターパート及び農村開発普及員(CDW)の派遣 | カウンターパートの手当はプロジェクト活動資金(UNDP)から支出 | |

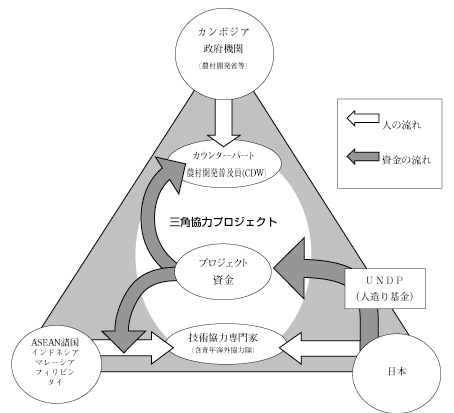

すなわち日本とASEAN諸国が協力してカンボジア支援を行っているが、具体的には日本が国連(UNDP)に拠出する人造り基金の一部を全プロジェクト活動資金としており、現地の活動経費、ASEAN諸国の技術専門家派遣経費、カンボジア側のカウンターパート等の雇用経費を全てまかなっている。日本の技術協力専門家については国際協力事業団(JICA)より専門家(含む青年海外協力隊、以下同じ。)が派遣されている。これらの関係を資金と人の流れの関連から簡単に図式にすると図3のように示される。

図3 三角協力プロジェクトの人と資金の流れ

4. 1. 5 プロジェクト活動の概要

プロジェクト内容は表3の通りである。第一フェーズで農道改修などの農村基盤整備や協力活動の拠点となるセンター建設等インフラ整備を行い、第二フェーズにおいて、日本・ASEANの技術協力専門家の指導の下、各センターにおいて農村開発に必要な各種技術訓練コースが開始され、また、1995年度より各協力分野を有機的に結び付け、農民組織化と総合的・自立的発展的な農村開発を目指した「インテグレイティド・プログラム(IP)」の実施が開始されている。

なお、各センターでの研修及びIPの形成・実施を通じてカンボジア側カウンターパート(C/P)の育成を行なっているが、1996年度より農村開発普及員(CDW)の制度を設けC/Pの内、一定の技術レベルに達したものをCDWとして位置付けている。

| フェーズ | 実施事業 | 内容 |

| 第一フェーズ

(1992年4月~1994年3月) (UNHCRを通じて拠出された資金により実施) |

農村基盤整備事業 | -農道改修

-貯水池整備 -内水面漁業施設整備 -農村開発センターとサブセンターの整備 コンポンスプーメインセンター注 サムロントンサブセンター コンビセイサブセンター タケオサブセンター ドラムクナーセンター |

| 第二フェーズ

(1994年4月~1998年7月) |

農村地域開発事業

・技術訓練コースの実施

|

-JICA専門家、青年海外協力隊及びASEAN諸国派遣専門家ならびにカンボジア側ガウンクーパートにより、農業開発・水産養殖分野、生活向上分野、教育分野、公衆衛生分野の4分野に係る技術訓練コースを各センターにおいて開催

-ミーティング・ハット(集会所)の建設、農民グループの組織化 -資材回転貸付制度の導入 -各地域レベルでの住民の二一ズによる各種技術協力や農村インフラ建設の実施 |

| 第三フェーズ

(1998年8月~) |

農村開発普及事業 | -センターにおける技術訓練コースの実施

-IPの拡大:累計農村開発普及員(CDW)100名育成、総合開発農村130カ付目標 |

IPでは、村落や郡の行政単位において、住民との対話によりニーズをくみ出して、住民参加を促しながら技術協力の実施を行う手法であり、各村・コミューンへの組織支援は、基本的に国単位での専門家チームが担当している。技術協力については、住民のニーズに基づいてコースを設定し実施している。

また、IPでは新たに「資材回転貸付制度」が導入されている。これは、農民の生産活動に必要な原資材(肥料、家畜等)を初期投資として農民グループに対し貸し出し、収穫後に元本にあたる購入代金と利息率10%が返却されるというものであり、返済された資金のうち元本部分は次の貸付資材購入にあて、利息分については回転貸付制度拡大や村人共通利益のために使用される制度である。資金管理等もCDWの指導の下、地域住民に任せており、村の自立性促進を図ったプロジェクトである。

1998年8月から開始された第三フェーズでは、第二フェーズの蓄積経験を基に、IPの拡大に重点を置いている。

4. 1. 6 プロジェクト・スキームの特徴

これまでに説明したように、三角協力のスキームは通常のODA案件とは非常に異なる特徴をもっている点に留意する必要がある。すなわち、以下の点である。

- (1)協力人材の規模は、日・ASEAN専門家及び協力隊員の合計で年間40名から50名であり、カンボジア側C/P及び運転手・秘書等のプロジェクト・サポーティングスタッフを加えると約250名である。また、プロジェクト運営予算の規模はJICAの専門家・協力隊への派遣経費を除いて年間約1億円強である。

- (2)第二フェーズ以降で協力の中心となっているIPにおいて、NGO的な草の根ニーズをくみ出すボトムアップアプローチが取られている。そして、巨大な協力人材規模がこのアプローチを可能にしている。

- (3)カンボジアと適応技術・生活習慣が似通ったASEAN専門家を多数活用している。

- (4)協力計画は緩やかに定められており、必要と状況に応じて柔軟に変更されている。

- (5)プロジェクト運営予算は、日本政府からUNDPを通して拠出されていることから、日本の会計年度区分、予算費目による使用制限がなく、予算の執行が極めて柔軟である。

- (6)カウンターパートの手当等、カンボジア側からのローカルコストも日本政府からのUNDPを通じて拠出される。

4. 2 現地調査内容

4. 2. 1 調査範囲

三角協力事業に関しては、プロジェクト開始から現在にいたるまで、活動の詳細報告およびアンケート結果が定期的なプログレスレポート、プロジェクト・パフォーマンス・モニタリングレポートにまとめられており、全体的な概要については、それらの資料を主に参考した。また、1997年に公表されたJICAと国連プロジェクトサービス機関(UNOPS)による合同評価報告書も参考にした。

現地視察では、各センター(コンポンスプー・メインセンター、サムロントン・サブセンター、コンピセイ・サブセンター、タケオ・サブセンター、トラムクナー・センター)の視察とIPの事例として、コミューンレベルで行った初めての例であるフィリピン技術協力専門家によるTa PhemコミューンIP、タイの技術協力専門家の支援によるPrey Tamouch村、インドネシア技術協力専門家支援によるChung RukコミューンIP、又同様インドネシア技術協力専門家支援により比較的最近プロジェクトが始まったChung Rukコミューン内のPrey Kdney村のIPの視察を行った。視察の際には、プロジェクト・マネージャーを中心にプロジェクト担当各関係者、プロジェクト受益者からのヒアリングをおこなった。

また、三角協力に関わる在カンボジアのASEAN各国大使館の技術協力担当者との意見交換を行い、農村開発事業として他案件と比較する意味でUNDPカンボジアオフィスにてヒアリングを行った。

4. 2. 2 調査結果

評価5項目に沿って、プロジェクト目的・内容から必要な調査項目を設定し、現地調査により得られた情報から考察を行った結果が以下のとおりである。

なお本事業はまだ継続中であることから、あくまでも中間評価の域を越えるものではない。また、内容の多様性に対し調査期間も非常に限られていたことから、調査範囲内の限定された情報から判断できるもののみの記述に留めた。

(1)目標達成度

(イ)農業基盤整備事業、CDWの育成数、IPの実施実績及びプロジェクトの裨益者

表3の第一フェーズの事業内容のとおり、農道改修や貯水池整備が行われ、農村開発センター等が予定通り建設された。今回の調査では5つのセンターのみの視察であったが、建築物の状況は特に問題は見受けられなかった。

C/Pは年度毎に起用されており、プロジェクト開始以降、毎年度30~40名がC/Pとしてプロジェクトを担当している。また、CDWの育成数は、96年度から調査時(1999年3月)までで総計60人となっており、CDWが着実に育成され、技術協力に関するノウハウの現地への移転が行われているといえる。

第二フェーズの途中から導入されたIP手法によって農村の組織化、有機的研修が行なわれた数は、プロジェクト開始から村レベルで72ヶ所、コミューンレベルでは2ヶ所であり、小さい村で5グループ、大きいところで10グループほどの農民グループ数であった。対象地域州全体からみると、形成された農民グループ数は限られたものであるが、今後はさらに普及を目指している。

プロジェクト開始から1997年度までの分野別協力支援の裨益者数は表4-1の通りである。分野別にみると、生計水準の向上は、農業分野の裨益者が生計向上分野の裨益者数より多くなっている。内容的にみても、稲作・家畜飼育等将来農村開発に必要と思われる技術が選択されている。

| 分野 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |

| 農業開発 | 24,668 | 22,193 | 18,928 | 13,929 |

| 生計向上 | 1,327 | 761 | 1,691 | 667 |

| 教育 | 2,518 | 17,197 | 52,407 | 10,736 |

| 公衆衛生 | 71,984 | 35.398 | 44,520 | 23,130 |

| インテグレテッドプログラム | - | 28,573 | 30,118 | 25,034 |

| 合計 | 100.497 | 104,122 | 147,664 | 73,496 |

| 分野 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |

| 農業 | ||||

| ・米の収穫量(協力農家) | ||||

| 雨期収穫量(ローカル種) | 1.0t/ha | 1.2t/ha | 2.5t/ha | 2.0t/ha |

| 乾期収穫量(IR種) | 1.8t/ha | 2.0t/ha | 3-4t/ha | |

| ・有用樹(苗木)配布数 | 10,000本 | 30,000本 | 28,000本 | 14,190本 |

| 生活向上 | ||||

| (職業訓練) | ||||

| ・訓練生数 | 1301人 | 736人 | 665人 | 650人 |

| 教育 | ||||

| ・小学校校舎建築・補修 | 9校 | 14校 (草の根) |

17校 (草の根) |

10校 |

| 公衆衛生 | ||||

| ・衛生教育 | 50ヶ所 | 210ケ所 | 81ケ所 | 106ケ所 |

| ・トイレ普及 | ||||

| ・共同井戸の掘削 | 5ケ所 | 27ケ所 | 8ケ所 | 47ケ所 |

(ロ)農村住民の生計・生活向上

例えば表4-2に示されているように、米の単位収量の増加がみられ、概して農業分野開発へ貢献しているものと思われる。

農業以外の生計向上技術支援に関し、農村住民の経済的水準向上への貢献をみると、技術を身につけた人々の就職率は全体の約45%と半分程度である。一概に就職率が職業訓練の成果を示すものではなく、国内の経済状況にも大きく関係し、また、受け入れ側のキャパシティーの問題等あり、雇用機会は限られているが、プロジェクト実施前との比較においては農業以外の収入源獲得の可能性を高めた。社会的水準の向上については、教育・公衆衛生分野で毎年活動成果が着実にでていることから、一定の貢献はしたものと推測できる。

以上のような事業活動が行われた結果として、プロジェクトオフィスの資料によると、プロジェクト対象人口のうち貧困層の割合が、第一フェーズ終了時では73%であったのが第二フェーズ終了時には58%へ減少、食物不足の割合は第一フェーズ終了時39%から第二フェーズ終了時12%へと減少しており、農村住民の生活向上の目標を達成しつつある一面がうかがえる。

(2)効果

(イ)農村組織(コミュニティ)の発展

住民とともに協力を進めているIPが着実に発展していることにより、自発的な農村組織の育成に貢献している面があることがいえる。

(ロ)プロジェクトサイト周辺への影響

経済的効果については、第一フェーズの農村基盤整備事業は外国建設業者が一括受注しており、そこではどれほどの地元雇用があったかについて確認できなかった。ただ、第二フェーズ以降のインフラ建設にあたっては、地元の労働者が参加しており、雇用創出効果があったとみとめられる。

また、社会的効果として集会所をベースにした公衆衛生支援等は集会所がある村だけでなく、近隣の村への広がりをもつことから地域的なインパクトもあったと認められる。

さらにIPの実施に当たっては、プロジェクトから村に実施の検討を申し入れていたが、最近では村からプロジェクトに実施の検討を申し入れてくるケースが多くなり、このことはプロジェクトが地域住民の農村開発意識を向上させていることを表している。

(ハ)ASEAN諸国への技術協力ノウハウの移転とこれらの国の援助国化

ASEAN諸国の技術協力派遣実績は表5の通りである。日本及びタイは、ほぼ全分野に協力隊、専門家を派遣している一方、ASEAN諸国については、フィリピンは農林業分野、インドネシアは農業分野、公衆衛生分野、マレーシアは建設技術・保守整備関連の専門家派遣が主となっている。派遣実績としては、人数は毎年各国10名前後であった。1997年度に全体的に人数が減少しているが、予算の減少によるものや97年度にカンボジア国内の武力衝突事件により、派遣が一時見合わされたことによる。ASEAN諸国の技術専門家は97年度までで延べ合計148人となっている。

ASEAN諸国の人員は基本的には一年毎の契約により派遣されるが、中には数カ年にわたって同じ人材がプロジェクトに携わっている場合もある。任期が長い専門家は現地の言語及び事情に精通していることもあり、より現地の事情に即した協力が行われているようであった。

| 分野 | フィリピン | インドネシア | マレーシア | タイ | 日本 | 計 | ||||||||||||||||||

| 94 | 95 | 96 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | |

| 農業分野 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 22 | 22 | 17 |

| 生活向上教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 14 | 10 |

| 公衆衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 |

| 合計 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 50 | 47 | 50 | 34 |

また、ASEAN諸国からのカンボジアに対する独自の協力については、インドネシアは、三角協力の経験を持つ専門家をコンポンチュナン州へ派遣し、独自のプロジェクトを実施している。一時期治安状況の悪化から、プロジェクトが中断されたが、また再開する予定である。タイは、農業稲作研究所への協力を、マレーシアについては、迎賓館造園技術協力及び吸水ポンプ寄贈等の協力を、フィリピンは、精米設備寄贈などをそれぞれ行っている。カンボジアの治安状況や自国の経済状況等の外的な理由から必ずしも計画通りには進んでいない面もあったようであるが、各国の大使館技術協力担当者からのヒアリングにおいては、援助協力に関して今後も機会があれば行いたいとの前向きな意見がきかれた。これらのASEAN諸国の独自の援助活動実施もプロジェクトでの技術協力のノウハウの移転による間接的効果といえる面もあろう。

(3)自立発展性

(イ)組織・体制面

【プロジェクト全体】

事業で育成されたCDWが農村開発に引き続き従事しているかどうかについて調査したところ、全CDW60名のうち、引き続き三角協力プロジェクト内で働いている者が23名、残りの37名は農村開発省(MRD)で勤務あるいは、NGOや国際機関で働くなど、農村開発分野で引き続き働いている者は多い。CDWの質については、もともと人材不足の折り、限られた人材の中で育成されたことを考慮すると、農村開発を支援していく人材は順調に育成されていると言うことができよう。しかしながら、カンボジアにおいて、農村開発は常に最優先課題のひとつであるものの、人材不足から農村開発省等カンボジア政府側が主導して全体のプロジェクトを実施する体制が形成されるには至っていない。また、実施当事者がこのように複数機関にわたる場合、どこが実施主体として責任を持つのか不明瞭になりやすいことも考えられる。また、サブプロジェクト数が多く、内容も多岐にわたり煩雑なため、その管理・統括に関しても困難な側面もあるので、カンボジア政府側に引き継いでいく際には権限と責任の明確化が必要である。

プロジェクトに携わっている個々のC/PやCDWに意欲があっても、政府レベルで本事業を今後どのように被援助国側へ引きついでいくかにつき、プロジェクトのオーナーシップ意識が低いとの援助側からの意見がきかれた。一方、農村開発省側からは、プロジェクトの実際の意志決定には、あまり参加しておらず、もっと参加したいとの意見であった。カンボジア側関係機関及び関係者の役割を整理しつつ、プロジェクトのオーナーシップを高めるような方向で進めるよう双方から努力が必要といえよう。

【個別のIP】

すでに援助が行われた個々のIPについては、個々のIPによってその差はあるにせよ、ある程度自立運営可能な体制が形成されつつあるといえよう。プロジェクトモニタリング時にIPを行った地域の住民に対するサンプリングによるアンケート調査を行っているが、IPプロジェクトに対する満足度については、1996年11月の時点では回答者の93%、97年8月時点では81%が満足であると回答している。住民のIP事業に対する評価はかなり高い点については自立的発展の可能性を高める要素である。

農村開発手法の普及という点については、将来カンボジア人スタッフのみで10ヶ村のIPを開発する必要性があり、今後も各分野毎の技術を身につけたC/PやCDWを通じての技術の伝播は行われることと思われる。また、IPの実施に当たっては、当初、プロジェクトから村に実施の検討を申し入れていたが、最近では村からのプロジェクトに実施の検討を要請するケースが多くなっており、このことは地域住民の農村開発意識が向上しており、農民サイドにおいてもIPが自立的に拡大していく素地が出来つつあることを表している。

調査時点においては、このように活動の面的な広がりが試みられている段階であり、今後の動向が注目される。今回の調査では、プロジェクト対象地域が限られていたが、対象地域とされる中でIPを行っているところと行ってないところがあり、近隣の村も高い関心を持っているようであるが、自発的にプロジェクトを行うには資金不足が主な阻害要因となっているようである。

(ロ)財務面

【プロジェクト全体】

本事業全体の中でカンボジア側からの投入は土地及び人材の提供のみであり、C/P、CDW及び各国専門家の手当からプロジェクトの活動経費まで全体の運営費用については日本のUNDPへの拠出金に依っている。農村開発省の独自の予算手当は現在のところなく、今後もしばらくはカンボジア側からの資金手当は困難であると考えられる。従って、農村開発省あるいは他の政府関連機関が外部からの援助資金手当を受けることなく、プロジェクト全体を自立的に継続していくことは当分の間は難しいと思われる。

【個別のIP】

資機材回転貸付制度は、援助側が初回の資金援助を行い、その後の管理等は各村やコミューンにまかせているため、資金面での自立的発展を促進していく可能性があるといえよう。

IPによっては、視察を行ったChung Ruk Communeのように、本事業の他、国際援助機関やNGOなど外部機関が援助を行っているので、それらの組織の支援資金等があるが、本事業関連での資金的連携などがさらに今後できるようであれば、事業終了後の資金的持続性が高まるであろう。

(ハ)資機材の維持管理面

本事業で建設されているセンターは、現地において必要最低限と思われるシンプルな構造であるので、メインテナンス方法・コストについても地元住民によって十分対応可能なものである。

センターやその他プロジェクトによって建設された建物等については、プロジェクトで雇用しているセンターの責任者からの要請に従って、プロジェクト経費で賄っているとのことであったが、IPによって建築・購入されたものについては、維持管理体制・費用ともに実施村やコミューンでまかなっており、自立的運営を行っている。

(ニ)職業技術訓練と生産活動の自立的発展性

職業技術訓練コースについては、プロジェクト周辺地域で毎回募集人数の約3倍の応募がある。訓練コースに対する関心は高く、これは訓練コースが周辺住民のニーズを反映しているからと考えられる。

職業技術訓練コース終了者の就職率は、それだけで職業訓練の成果を示すものではないが、約45%であった。さらに男女別でみると女性約53%、男性約23%となっている。女性の就職率が高い要因として、近年外国からの投資により多くの縫製工場がつくられ、ドレスメーキングコースの修了者(全て女性)の多くがそれらの縫製工場に就職した結果である。就職率の低さの要因としては、外国投資が少なく産業が発展しにくいというカンボジアの経済的要因が考えられる。また、各コース修了者が自営業を行うにも資金が不足していること、経営ノウハウが欠如している場合もあろう。

技術協力や資材回転貸付制度を通じて、個々の各分野の生産活動を支援しているが、それらの活動の自立発展性を考える場合、生産材の調達経路や生産物の流通販路の確保等についても考慮する必要があろう。現時点においては、教育の一環としてバザーを開催し、生産物の販売を行ったり、近くの市場において販売したりしているとのことであるが、今後の自立的発展を考えた場合、流通手段の確保が必要であろう。そのためにも十分に需要動向を考慮した分野別訓練コースの設置や経営技能訓練コース設置等が必要となると思われる。

(4)計画の妥当性

(イ)カンボジア政府開発政策からみたプロジェクト目標の妥当性

プロジェクト目標である農村の経済・生活水準の向上については、カンボジア政府が農村開発を最優先課題のひとつとしてあげていることから妥当といえる。特に農村コミュニティの発展を通じての農村開発は重点事項であるので、本事業で行っているIP事業はそうした方針に貢献するものである。

(ロ)プロジェクト受益者ニーズと目標の一致

プロジェクト受益者のニーズ把握においては、当初は、まだ治安・政治状況が不安定であり、地域住民のニーズをくみ取れる状況ではなかったが、ある程度柔軟性をもたせる形で援助側主体で始まった。しかしながら、政治・治安状況等が安定するにしたがって、IPなどで集会所や地域調査を通じて住民のニーズをくみ取りながら、プロジェクトを形成し、実施できるようになり、受益者のニーズに配慮したプロジェクト目標設定ができたといえよう。

(ハ)援助対象地域の選定基準

農村人口が全体の約8割を占めるカンボジアでは農村開発のニーズは広範囲にわたって存在する。その中で特にコンポンスプー州、タケオ州を対象地域に選んだのは、他援助機関の支援地域と重複しないこと及び治安上の問題が大きな理由であった。当時のカンボジアの状況から、援助側としても、選定基準として最低限の治安を確保した上で援助活動を行うことは必要であった。また、各農村開発のためのセンターについては、政府側より土地が提供された場所であり、プロジェクトの緊急性と当時の状況からは選定基準に特に問題があったとは思われない。なお、カンボジアの21州のうち、コンポンスプー州は20位、タケオ州は10位の貧困州(Cambodia Human Development Report, 1997)であるが両州における住民の生活レベルには大きな隔たりはない。

(ニ)プロジェクト継続期間の妥当性

本事業は、現在にいたるまで治安状況悪化等による事業の中断により、当初計画していた期間より、状況に応じて延長しつつ進めてきた。今後は、2000年3月までは計画があるが、調査時点ではそれ以降について継続するのかどうかは未定である。

プロジェクト目標である農村開発支援については、対象地域内でもまだニーズがあり、そうした意味では支援は今後しばらくは必要である。さらにプロジェクト目標に対して、どのような成果があがるまで実施するのかについては関係者間での明確なコンセンサスはまだないようである。

農村開発省自体の体制が組織的・資金的に困難である以上、農村開発省がオーナーシップをもって本事業を継続するにはまだまだ時間が必要と思われる。しかしながら、IPのように個々のサブプロジェクトについては、地域レベルで自立的に実施していける素地があるところもある。事業の引き渡しをカンボジア政府の意向を十分にふまえながらスムーズに行うにはどのようなことが必要であるかについて十分検討した上で計画期限をたてる段階である。さらなるIP活動普及を広げて、第三フェーズの内容を実施しているところであった。今後その普及がどのように行われ、現地において継続的に普及されていくものであるかどうか、については十分に検討すべきである。

(5)実施効率性

(イ)目標に対するプロジェクト規模の効率性

他に対比すべき類似案件がないこと、また協力が実施中であることから、プロジェクト成果と比較して投入人材・予算の規模の効率性を判断することは難しいが、本プロジェクトはプロジェクトの企画調整分野のみJICA専門家を配置し、現場の技術移転には協力隊員、ASEAN専門家を配置しており、人件費的には全分野にJICA専門家を用いるよりも低コストとなっているであろう。

また、農村基盤整備事業で建設した各施設については現地視察した限りにおいては、過剰投資はしておらず、必要かつ地元住民にて維持管理可能なものを建設していることから、概して目標に対する規模は適正である。技術協力に使用する教材については、各国専門家によってバラツキはみられるものの、技術移転のために投入している機材も現地の状況に概して即しているものであるといえる。

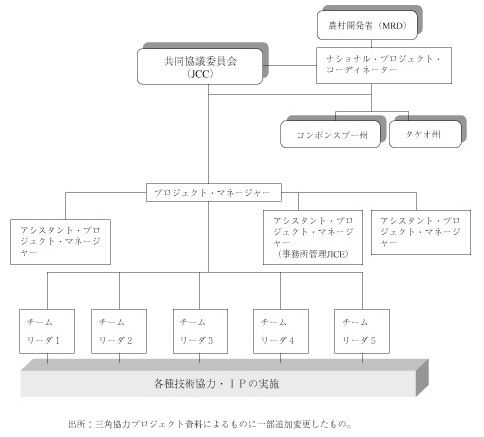

(ロ)実施組織・体制の効率性

実施体制図に関しては、図4の通りである。上部機関として、プロジェクト関連機関の代表者からなる共同協議委員会(Joint Consultation Committee:JCC)があり、ここでプロジェクト方針に関する承認が得られるが、実際のプロジェクトの内容については、各プロジェクト現場の責任者であるチームリーダー(すなわち、ASEAN専門家、日本の協力隊が各国別にチームとなって各村のIPを主に担当しているので、各国のリーダーにあたる)がプロポーザルを策定し、プロジェクトマネージャーが承認するというボトムアップ形式の意志決定である。現場により近い責任者が内容の詳細を決定できる裁量があることは住民のニーズのくみ取り、現地で入手可能な資材、技術の利用という点においてより望ましい形であるといえる。

また、C/PやCDWを通じ、それぞれの対象住民のニーズの把握を行い、必要に応じて技術専門家の交換を行うなど柔軟に対応している点については、個々のサブ・プロジェクト間の協力が進んでおり、プロジェクトにおける人的資源を効率的に活用しているといえよう。

さらに、カンボジアと適応技術・気候風土が類似したASEAN専門家を活用していること、また専門家間のコミュニケーション、統率等を考慮し、基本的に派遣国単位の専門家で活動するという形式は実施組織・体制の効率性を高めていると判断される。

| 年度 | 金額 |

| 1992~93注1 | 3,500,000 |

| 1994 | 1,600,000 |

| 1995 | 1,800,000 |

| 1996 | 1,800,000 |

| 1997 | 1,650,000 |

| 1998 | 1,260,000 |

| 1999注2 | 1,260,000 |

注2:見込み

出所:RD & RP 0ffice

| 項目 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997注 |

| プノンペン事務所 | 137,006 | 132,261 | 125,859 | 130,628 |

| ASEAN専門家派遣 | 309,172 | 365,927 | 401,923 | 138,646 |

| 技術支援活動 | 257,951 | 490,985 | 577,792 | 226,929 |

| センター維持管理 | 301,950 | 250,083 | 217,850 | 215,201 |

| 道路維持管理 | 55,000 | 23,187 | 7,326 | 0 |

| 合計 | 1,061,079 | 1,262,442 | 1,330,751 | 711,404 |

出所:Project Performance Monitoring Report, May 1998

(ハ)実施スケジュールの効率性

本プロジェクトの計画は活動フェーズ毎に活動の大枠を定め、具体的なアクションプランは現場からのボトムアップで定めるという方式である。この方式を採用した背景には、カンボジアの治安・政治状況の不安定さから、厳密な計画期間をたてられなかったこともあるが、農村開発事業には現場の協力需要・各種事情を踏まえた上での柔軟な実施が必要であることから、上記計画方式は本プロジェクトでは有益に作用した面が多いと思われる。実際、途中、現地の治安・政治状況から活動が中断したことも数回あったが、そのような困難な状況下でも可能な範囲で活動を継続し、一定の成果をあげられたのは柔軟な計画を取っていたからであろう。

(ニ)実施予算制度面での効率性

本事業の事業費の資金源となっている日本政府からUNDPへの拠出金額の推移は表6で、実際のプロジェクトへの投入資金額実績の推移は、表7の通りである。技術協力が始まった1994年度以降は年間でだいたい100~130万米ドルぐらいの資金の規模となっている。技術支援活動資金が94年度を除いて一番多い金額を占めている。直接的には、国際機関からの拠出金を資金源としていたので、予算の年度区分、項目による使用制限がなかったため、多様な農村開発ニーズに対して柔軟に対応でき、また、多数のASEAN諸国専門家の派遣やローカル・コストの負担が可能となったといえる。カンボジア国内情勢がまだ不安定であった時に開始したことを考えると、プロジェクト実施については、かなり柔軟性をもたせることは不可欠である。そのような意味においては効率的であったといえる。

(ホ)モニタリングや評価結果のフィードバック

本事業では、定期的にパフォーマンスモニタリングを行っており、その結果の反映は常に次年度計画に反映し、実施している。1997年度に行われたJICA・UNOPSの本事業に関わる合同評価の提言の反映についても行っているとのことであった。現地視察時点では、近々総合的な成果の評価を行うべく、各地域の調査結果データのとりまとめを行う準備を進めつつあった。

(6)住民参加形態についての考察

本事業における住民参加の形態は、事業の段階を経るにしたがって変化してきている。第一フェーズにおける農村開発センター等の建設やプロジェクト開始当時の技術協力内容の決定は、案件形成段階から実施段階まで援助する側のイニシアティヴで進められている。それが第二フェーズのIPについては、プロジェクト内容を決定する段階から住民との話合いによって進められており、プロジェクトの実施や維持管理まで、技術協力専門家の協力を得て、地域開発推進役としてのCDWが常に住民参加を促進する形で進められてきている。このCDWは国・地方政府の両レベルの公務員によって多くは担われているが、なかには地域住民がCDWとなっているケースもある。

一般的にODAプロジェクトのアプローチ方法は援助する側からのアプローチ、すなわちトップダウンによるものが多く見受けられるが、本事業の第二フェーズにおいては地域開発推進役が地域住民の主体性を引き出してきており、そのことが本事業のアプローチ方法を特徴づけている。

4. 3 所 感

4. 3. 1 農村開発分野における貢献

カンボジア全体からみれば限られた地域ではあるものの、農村開発支援において本事業は一定の成果をあげている。プロジェクトも立ち上げ段階においては、難民再定住が考慮されて、比較的援助側のイニシアティヴが強かったが、IPの実施など段々と住民の意向に沿った農村開発事業へと内容を変化させてきている。プロジェクト内容については、施設等も質素で現地での維持管理に配慮している点、CDW制度を策定し、プロジェクト支援が終了した後も継続して行える人材を育成している点、またCDWを通じての自発的な意志に基づく農村コミュニティの発展に寄与した点については高く評価できる。また、プロジェクト内部でNGOや他の国際機関との調整や連携がみられる点でも効率的であったといえよう。

しかしながら、対象地域内においてもカバー率はまだ全体の約10%であり、カバーできていない農村に対してどのようにプロジェクトが配慮していくのかが今後の課題である。また今後は、カンボジアでは軍事費を縮小するため、大量の兵士を解雇していくことが予定されているが、そのような解雇された兵士が農村にもどって再就職をする際の職業訓練、生活向上としての新たな役割も見込まれおり、こうした様々な状況変化にプロジェクトがどのように対応していくかが重要となろう。

4. 3. 2 農村開発モデルとしての制度的構築

本事業が農村開発モデルとしてカンボジア国内にどれほど定着しうるかについて、総合的に考えると、評価項目の自立発展性のところで述べたように、プロジェクト全体がそのままカンボジア側に引き継がれ、地域的な広がりをもちつつ継続されていくことは、現時点においてはカンボジア側の人的・資金的な制約から困難であろう。特にセンターを中心とした職業訓練コースは、訓練材料、コース受講料ともに無料としており、外部支援なしに継続していくのは難しい。今後どのような形で事業のカンボジア側への権限委譲を進めていくかが肝要となる。

また、IPに関しては、特に資材回転貸付制度などは、まさにプロジェクトの現地における自立発展性を見込んでおり、ある程度の持続性が認められる。内容的には、プロジェクト内での様々な試行錯誤の中で発展を遂げ、ようやくスキームとして内容が固まり確立し始めたところといえよう。そのような意味で面的な広がりをみせるのは、まだこれからであり今後も時間が必要である。本事業の対象地域はコンポンスプー州、タケオ州の一部と対象地域は限られ、現在のところは他の地域への適用は考えられていないとのことであった。

他地域への本事業の適用にあたっては、既に他地域においては他の国際援助機関等による総合農村開発プロジェクト支援を行われているところもあり、そうしたプロジェクトとの調整が必要となろう。

4. 3. 3 新たな援助スキームのモデルケースとしての有効性

ASEAN諸国専門家による技術協力という南南協力、柔軟な協力計画等、日本の途上国援助支援スキームとしても新しいタイプのものである。ASEANの専門家は自国がカンボジアの気候風土と類似しているので、一般にカンボジアの生活に馴染みやすいこと、ASEANの専門家の技術がカンボジアに適用しやすいことから協力の中核戦略としての役割を果たしている。また、日・ASEANの専門家、青年海外協力隊及びカンボジア人スタッフ(CDW、C/Pのほか、秘書、運転手等のサポーティングスタッフを含む)合計約250人もの人員が農村におけるニーズ調査を踏まえた協力活動計画を立案、技術指導を行うなど、NGOが通常行っているような草の根レベルでの柔軟で細やかな支援が可能となっている。日本が国際機関に拠出した資金に支えられ、広範囲において協力活動が可能となったこと、活動の大枠のみを定め、具体的な内容はプロジェクトの状況に応じて策定していくといった柔軟な予算運営が可能となっているのである。また、さらには、事業経験から抽出された農村開発手法をカンボジア政府にフィードバックし、協力効果を拡大する努力をしている。NGO及びODAによる支援の良い面を取り入れたプロジェクトであり、双方の連携の方向性を示すものといえよう。

今後とも他の国において右スキームが適用可能であるかどうかについてさらなる検討が必要であろう。