第3章 NGO案件

基礎教育環境整備事業

ワットチューティル小学校校舎増設支援(曹洞宗国際ボランティア会)

3.1 背景

3.1.1 カンボジアの教育事情

カンボジアの教育分野は多くの問題を抱えている。まず、歴史的背景として20余年にも及ぶ内戦で知識層の多くが殺害されたり、国外へ逃れたりした結果、教員が不足していること、恒常的な資金不足から荒廃した教育インフラの整備が遅れ、学校が不足していること、さらには学校制度上の問題や教材の質の低さ等の問題もあり、これら全てが問題を複雑化している。

カンボジアのNational Institute of Statisticsの「Report on the Cambodia Socio-Economic Survey 1997」によると、カンボジア全体における識字率は約67%である。地域別にみると、プノンペンにおいては82.2%、他の地方都市部については72.9%、農村部においてはそれより低い65.2%といった数値となっている。こうした状況の背景には、例えば5歳から24歳の人口のうち46%しか学校教育をうけておらず、また、いったん就学しても中途退学や留年が多いことがあげられる。

学校教育を受けられない理由は、近くに学校がないため通えないといった物理的理由の他に、社会的な問題に起因する理由もあげられる。人口の八割以上が農業に従事しているカンボジアの経済的・社会的事情から高学歴を有する者でも就職口を見つけることが困難であること、きちんとした教育を受けていない親が多いこともあり子供の教育に対する理解がなかなか得られないといった事情もある。女性は高学歴は必要ないという伝統的考え方もあり、特に女性の就学率が低く、また中途退学率も高くなっている。

カンボジア政府は教育分野の状況改善に向けて取り組んではいるものの、恒常的に財政予算が不足していることから、特にインフラ整備に必要な資金の多くを外国からの援助に依存しているのが現状である。世界銀行のCambodia Public Expenditure Reviewによると、1996年度の教育分野支出のうちの46%が国際援助機関あるいはNGOによる資金であり、残り54%のうち、教育・青年・スポーツ省予算と民間家庭負担金が各27%となっている。また教育・青年・スポーツ省作成資料「Education in Cambodia」 によると、特に初等教育費用(学校建設・維持管理・その他活動等費用)に関しては、生徒の親たちの協会や学校委員会といった地域コミュニティ資金の割合が高い特徴があることが示されている。

3.1.2 曹洞宗国際ボランティア会(SVA)の活動と評価対象案件

SVAは1981年に設立され、ラオス・タイ・カンボジアが海外の主な活動対象地域である。当初は難民救援活動から始まったが、現在は職業訓練を通じた人材育成、学校建設、図書館事業やスラム環境改善事業や農村開発事業などの地域総合開発的な事業を実施しており、幅広い経済・社会開発支援を行なっている。

SVAのカンボジアにおける活動は、教育文化振興を主軸とした小学校建設、図書館、アジアこどもの家、印刷職業訓練事業、窯業職業訓練事業等の事業から始まり、さらに98年度より地域総合開発計画のコンセプトを打ち出し、事業対象地域において教育分野のみならず、ライスバンク等の経済開発分野についても地域開発の観点から事業を実施している。プノンペン事務所は30名のスタッフを抱えており、そのうち日本人スタッフは7名である。

学校建設事業に関わる人員は日本人スタッフ1名、ローカルスタッフ4名(そのうち建設技術の指導に関わるものは2名)の体制で行なっている。学校建設事業は、SVAのカンボジアでの活動経費上一番大きく、カンボジアにおける活動の一つの柱となっている。学校建設に力を入れている理由として、カンボジアにおいては学校校舎不足が深刻であり、一般的に日本人は教育に関心が高く学校が建つという目に見えやすい成果が得られる効果もあり寄付金も募りやすい利点があげられている。

SVAの活動の特徴として、事業においてコミュニティの育成形成において中心となる寺の僧侶の役割をまず重視するとともに、僧侶を中心とした既存の村組織の活用にあり、今回の評価対象案件もその典型的な例のひとつである。

3.2 プロジェクト概要

3.2.1 事業地

本事業の対象地域のチューティル地区(全5村から構成される)は、カンボジア東南部ベトナム国境に接するスヴァイリエン州スヴァイ・チュルム郡に位置する。スヴァイリエン州の人口は約45万人、事業地区のチューティル地区の人口は事業開始前の1996年1月末の時点で4,289人であった。対象地域は稲作を中心とする第1次産業が主であり、そのほとんどが自作農である。世銀の統計によると96年時における一人あたりのGDPは268米ドルである。

プロジェクト対象のワットチューティル小学校があるチューティル地区チョーソー村の人口は96年1月当時でチューティル地区内でもっとも多い1,167人、世帯数は265世帯、平均家族数約4.4人である。SVA資料によると、チューティル地区の識字率は63%である。

3.2.2 プロジェクトの必要性

ワットチューティル小学校はチューティル地区5村を学区としているが、就学年齢対象の児童数に対し、収容可能生徒数は大幅に不足していた。1996年1月現在で1クラスの平均人数は約51人であり、カンボジア全国平均の数値である43人よりも多かった。

学校の校舎は、5,625・の敷地内に2棟の木造校舎があり、全5教室を使用して午前・午後それぞれ4クラスの二部制で1日に合計8クラスの授業が行なわれていた。校舎は2棟いずれも木造土壁、屋根は椰子の葉で造られた簡易校舎であり、教室は狭く、教育環境改善のために新校舎増設が必要とされていた。

3.2.3 プロジェクト目的と内容

本事業の目的は、児童増加に伴う教室不足が生じており、また施設が老朽化しているワットチューティル小学校校舎を増設し、学校施設の面から教育環境を改善するとともに、教育機会を拡大することを目的とする。また、併せて、校舎建設を通じ、村の建設労働者に対し、基礎的な建築技術移転を行うこと、本事業を契機として村のコミュニティが発展していくことも期待されていた。

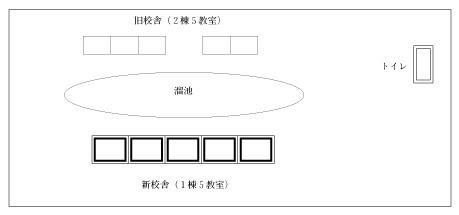

事業内容は表1のとおりである。図1の校舎事業主体としてはSVAとチョーソー村の学校委員会が共同で行なった。SVAは資材供与及び建物建設に関する技術指導を行い、学校委員会並びに同村や地区の住民が共同で建設労賃を負担し、建設を行った。

また、建設後、学校委員会が校舎の維持管理や児童の就学状況の把握について責任を負うこととされた。

事業計画開始時における事業目標としては、一クラスあたり平均生徒数約35人で最大でも48人定員、退学率0%、留年率10%へ減少させる目標が設定されていた。また、教室増設に伴い、州政府教育局等への要請によって教員を増員し、一クラス当たりの平均児童数を減らし、きめ細かい教育が行えるようにすることが期待されていた。

| 施工者 | チョーソー村学校委員会および曹洞宗国際ボランティア会 |

| 事業内容 | ・校舎一棟5教室 (建設様式:平屋建て、鉄筋コンクリート、壁面煉瓦作り、瓦葺き) ・トイレ、井戸の建設 ・教育家具(教具、机等)の供与 |

| 工期 | 1997年2月~8月(7ヶ月間) |

| 予算 | 曹洞宗国際ボランティア会負担分

(サンタピアップみやぎボランティア会よりの寄付金) 360万円(建設資材・教具費300万円、事業運営費60万円) 学校委員会負担分: 約25万円 (建設労賃分契約額5,250,000リエルを1997年平均レートで換算) |

図1 校舎配置図

3.3 現地調査内容

3.3.1 調査範囲

現地調査においては、評価調査対象であるワットチューティル小学校の視察、また比較対象として同じくSVAの他にUNICEF、世界銀行、政治家(チア・シム国会議長、人民党党首)によって校舎が建設されている近隣のスヴァイトム小学校の視察を行った。

カンボジア政府関係者及びプロジェクト関係者からのヒアリング、資料収集を行った。主なインタビュー先は(イ)教育・青少年・スポーツ省等政府関係省、(ロ)州政府関係者:州知事、教育局長、女性問題局長等、(ハ)ワットチューティル小学校委員会、(ニ)小学校教員、生徒、(ホ)SVAプロジェクト担当者である。時間的制約から、入手した情報をもとに、可能な限りの評価調査を行った。

3.3.2 調査結果

評価5項目に沿って、プロジェクト目的・内容から必要な調査項目を設定し、現地調査により得られた情報から考察を行った結果が以下のとおりである。

(1)目標達成度

教育環境の改善

プロジェクトによる建築物は、当初の計画内容通り変更なく、全て建設された。視察した限りでは校舎、トイレ、井戸の維持管理状態は特に問題はなく、校舎については、生徒が当番を決め、毎日清掃を行っており、整然としていた。

学校の校舎に関しては、外国で教育を受けたSVAの現地スタッフによる質の高い設計で、耐久性を考慮して柱の数を増やす、採光の観点から窓を多くする、風通しをよくするために通気口をもうけるなど様々な工夫がみられた。現地調査で以前利用されていた古い校舎と比較したところ、古い校舎は風通しが悪く暑い上、窓が少なく光があまり入ってこないために白昼でも暗く、新しい校舎については全ての点において改善され、居住性の良さが確認できた。

生徒一人あたりの教室面積で比較してみると、事業実施前は生徒一人あたりの教室の床面積は0.66・であったが、事業実施後は1.12・となり、大幅に改善されている。また、一教室あたりの生徒数は平均47名となった。プロジェクト開始後、小学校が5年制から6年制に変更となったこと、また、従来の校舎が一部使用できなくなったことから計画目標値の35名は上回っているものの、最大定員の48人以内におさまっており、プロジェクト実施前の51名からは改善している。

学校委員会、教師、一般住民からヒアリングしたところ、学校校舎の質の向上がプロジェクトの恩恵の一番の点であることが確認された。また、校舎がしっかりした素材で建設され、戸締まりがきちんとできるようになったため、教師たちは安心して教具を学校においておけるようになった利点も副時的効果の一例としてあげていた。

ただし、トイレについては、各学年の生徒や教師にヒアリングを行ったところでは、あまり利用されていないとの回答を受けた。その理由として、(イ)そもそもトイレを使う習慣がないため、地域住民の家庭にトイレがなく、生徒たちがトイレの使用に慣れていない、(ロ)教師が児童がトイレに石や異物を入れて使用できなくしてしまうと困るので、通常トイレには鍵を掛けていること、があげられる。

トイレ使用に関して、ワットチューティル小学校の教師は児童がトイレに石や異物を入れて使用できなくしてしまうと述べていたが、比較対象に視察を行った近隣のスヴァイトム小学校ではトイレのドアの殆どが壊され、便器の中に石や煉瓦のかけらがたくさん入れられたまま、長期間放置されていたことが確認された。また、ワットチューティル小学校付近の民家をアトランダムに選んで行った視察からも民家には通常はトイレがないことが確認できた。

その他、教師へのインタビューのなかで、供与された机の中には、生徒数増加により机の数が不足しており、またすでにこわれかけているものがあるので、新しい机が必要であるとの要望が教師から出された。

(2)効果

(イ)教育機会の拡大

就学年齢児童数に対しての学校在籍児童数の割合はプロジェクト実施前(1995~96年度)73%であったのが、事業実施後(97~98年度)84%と上昇しているが、これはプロジェクト開始後に小学校が5年制から6年制へと移行したことで在籍児童数が増えたことが主な要因と考えられ、校舎の増設による効果を確認することは困難である。しかしながら、実際に校舎が増設されたことにより新たに学校に通って来るようになった生徒もおり、また、5年制から6年制への就学年数の延長による児童の増加分の収容を可能にしたのは校舎改築を実施したことであるから、本案件が教育機会拡大に一定の効果があったと考えられる。

なお、就学できない要因として、学校の費用が払えないことから1子供を学校へ通わせられない、家が遠隔地にあることから低学年の子供は学校へ通えないといったことが住民のインタビューからきかれ、就学率をさらに上昇させるには、こうした要因への対処が必要である。

1 1997年度のReport on the Cambodia Socio-Economic Surveyによると、農村地域での一家庭あたり平均教育支出は一ヶ月約1ドルである。曹洞宗国際ボランティア会の資料によると、スヴァイリエン州の平均家計所得は年間推計200~300ドルで、単純平均して一ヶ月16~25ドルとすると4~7%と推測される。農村の貧困家庭はさらに少ない所得であること、通常貧困家庭ほど子供の数が多いことを考えると、貧困家庭にとって教育支出は家計にかなりの負担となることが推測される。

(ロ)教育の質の改善

プロジェクト実施前に問題とされていた退学・留年率の高さについては、プロジェクト目標値である「退学0%、留年率10%」には達してはいないが、表2のように事業実施前後で退学率が合計で9.5%であったのが7.0%へ、留年率については合計で27.1%から18.6%へとそれぞれ一定の改善がみられた。現地での学校委員会等へのインタビューを総合して考察したところ、学校建設を通じて、一般住民の教育の重要性に関する認識の高まりがみられ、親が子供を学校へ通わせるインセンティヴが高められたこと、また、新校舎の建設により一クラスあたりの児童数が減少し、教員が増加した(1995~96年度8名から97~98年度10名)ことで生徒への指導がより行き届くようになったことから、本案件が退学・留年率の減少に貢献した面もあると思われる。

教育の質の改善は、本案件の内容である校舎の増設、教具などの改善のみではもちろん不十分で、カリキュラム内容の見直し、家庭の経済状態改善と親の教育への理解の深まりなど多様な要因が関係する。また、設定された目標値が短期間には達成しづらいものであることから、本事業を教育の質の改善に向けての重要なステップと位置づけることもできよう。

表2 ワットチューティル小学校建設事業実施前後の留年・退学率

| 学年 | 退学率 | 留年率 | ||

| 事業実施前 | 事業実施後 | 事業実施前 | 事業実施後 | |

| 1 | 9.7% | 8.5% | 41.9% | 31.1% |

| 2 | 7.8% | 4.7% | 20.4% | 14.1% |

| 3 | 12.5% | 9.2% | 14.1% | 10.8% |

| 4 | 7.3% | 3.9% | 22.O% | 11.8% |

| 5 | 10.9% | 7.7% | 15.2% | 7.7% |

| 6 | - | 7.4% | - | 11.1% |

| 全体 | 9.5% | 7.0% | 27.1% | 18.6% |

事業実施後は1997~98年度数値。

出所:曹洞宗国際ボランティア会

(ハ)農村コミュニティの発展

学校委員会の関係者により、学校建設を通じて、コミュニティ活動が活発化したと報告された。具体的には住民参加による学校建設を通じてコミュニティの連帯感が高まり、学校に関するその後の維持管理活動が活発化したとのことである。また、学校建設事業のほかに、地域開発総合事業支援の一環として、SVAが紹介したライスバンク事業、苗床の設置、伝統音楽活動2などの村の活動が増え、住民たちも積極的に活動を行っているとのことである。

本事業を行う以前にも、チューティル地区においては、寺の僧侶を中心に形成された住民委員会が村にとって必要な事業を住民の寄付金等の資金を元に行った実績があり、その意味で、事業開始以前に地元に根ざしたコミュニティ活動の素地があったといえる。自助努力に対し、そこに不足していた資金・技術・事業アイディア面での援助をSVAが行ったことで、そのコミュニティ活動の発展の触媒となり、副次的にコミュニティ育成に貢献したとみられる。

2 伝統音楽の演奏は村の行事に欠かせないものである。伝統音楽の演奏ができなかった時代があったことから、人々の伝統音楽の復興への思いは強い。SVAは伝統音楽の指導員を村へ派遣して、村人たちによって結成された伝統音楽楽団の指導をしている。

(ニ)プロジェクトサイト周辺地域への影響

本事業の学校建設は近隣のスヴァイトムで行われていたSVAの学校建設事業の話をきいたテューティル地区の学校委員会がSVAに事業計画を申し込んだもので、本事業自体が他事業から波及した一部である。本事業についても、さらに他地域から見学にくる人々もいることから他地域に対するデモンストレーション効果があったものと思われる。

経済的側面においては、学校建設に際し、近隣から建築技術者を2名雇用しており、また、地元住民も建設労働者として多い時で約20名ほど雇用していることから、プロジェクトサイト周辺での雇用創出効果があった。資機材調達に関しても、サイト周辺からの調達も行っていたので、地域経済活動へある程度の影響は与えたものと考えられる。また、SVAの建設技術スタッフや雇用された建築技術者から、地元の住民への建設技術の移転効果があったと学校委員会が報告している。

(3)自立的発展性

(イ)学校維持管理組織面

カンボジアの国・州政府レベルにおいて、教育セクター、とりわけ初等教育は重点政策分野のひとつである。しかしながら、慢性的な資金不足・人材不足で最低限必要な教育環境についても整備できていない。このような状況下、当面の教育環境整備のためには各地域の学校委員会の自発的な努力によるところが非常に大きい。本案件の学校委員会は一時的な組織でなく、本事業実施以前に存在した組織であり、皆から選ばれたメンバーである。今後少なくとも当面の間において学校維持管理に関するすべての責任を持ち、中心となっていく組織である。また、通常の校舎等の維持管理面については、学校が寺の境内に位置していることもあり、寺の僧侶を含む住民全員で行われているとのことであった。

(ロ)学校維持管理費用面

教員の給与は州政府から支給されている。学校の維持管理等の費用については、村人からの寄付等でまかなっており、毎年決まった予算をたてて運営しているのではない。費用が手当てできる時には修繕し、足りなければ寄付を募り対応するということになっている。現地視察時には完成してから約1年半しか経っていないので校舎の状態には特段の問題は見受けられなかったが、今後、維持管理に費用がかかることも予想されるところ、理想としては、ある一定額を維持管理費として確保しておくのが望ましい。

(4)計画の妥当性

(イ)カンボジアの開発政策からみた目標妥当性

カンボジア政府の国、州政府レベルとも初等教育分野への支援は優先政策であり、91年以降、政府は外国から様々な援助資金を得ながら初等教育の発展に努力している。その結果として教育機会の拡大がみられたものの、学校数・教員数の絶対的不足はいまなお深刻である。初等教育関連支出資金の約半分がNGOとその他国際援助機関による資金でまかなわれているカンボジアの教育事情を考慮すると、NGOによる教育セクター支援援助は当面重要なもので、プロジェクト目標は妥当なものである。

(ロ)プロジェクト受益者のニーズと事業目標・内容の一致

本プロジェクトの必要性は、対象地域においてSVAとワークショップを開催し、住民のニーズを確認し、プロジェクト形成も住民委員会とともに数回にわたる調査を実施した上で行っている。よって、学校が必要という受益者のニーズは十分検討された上で実施されたと思われる。

プロジェクト実施についての話合いの中で住民から特に反対意見はなく、逆に、必要性を考えると計画内容を拡大すべきとの意見もでたということである。資金面・技術面の制約から村側のニーズは限定的に充足されたとはいえ、ニーズに対し目標は一致していたといえる。

(ハ)アプローチ方法の妥当性

本案件は、SVAがカンボジアでの長い協力の歴史から蓄積された地域情報をもとにカンボジア固有の社会性を分析した上でその発展に向けて援助するというアプローチ方法がとられている。すなわち、伝統的に寺が村の人々の生活の中心に位置し、村の開発において重要な役割を果たしている僧侶を中心に住民組織が形成されているという状況をよく捉えた上での人々への支援を念頭においていることが指摘できる。また、歴史的に学校が寺の境内につくられることが多く、学校と寺とが一体化していることもあり、まず、学校支援を行って人々の開発努力精神を喚起し、その他の開発プロジェクト推進に繋げていく、というアプローチをとっている。

(ニ)プロジェクト地域選定基準

SVAの話によると、政府教育関連機関を通じて支援プロジェクト候補の募集を行っている。その際、他の援助機関との重複をさけるために、州政府教育局の推薦状の提出を応募の条件としており、政府機関・他の援助機関との調整の手段としている。カンボジア国内の教育開発の推進には、行政とのタイアップが欠かせない。本事業でも州政府・教育省との連携は行われている点においても評価できる。

プロジェクト・サイトの選定基準としては、治安状況、学校建設の緊急性、住民委員会・学校委員会の成熟度(すなわち経験、熱心さ、自発性の高さ等)を考慮した上で総合的に判断を行っているとのことであった。以上を鑑みると、SVA側としては選定基準に援助効果を高める配慮が可能な限りなされていると考えられる。

(5)実施効率性

(イ)目標に対する規模

教育環境の改善、教育機会の拡大という目標に対して、校舎の増設、トイレ、井戸などの施設設置、教具の供与といった内容で対応しており、目標に対する規模として適当である。

(ロ)実施スケジュールの効率性

最初に設定した工期は、1996年12月から97年3月(4ヶ月間)であったが、実際の工期は97年2月から8月(7ヶ月間)であった。当初計画よりも着工が遅れたのは、先行して行っていた近隣のスヴァイトムでの校舎建設がある程度進行してから、その経験を活かせるタイミングを見計らって本事業の学校建設に着手した方がよいと判断されたためである。また、建設期間の4ヶ月間の計画については、そもそも計画期間が厳しく、通常、建設には平均して6ヶ月ほどかかること、建設期間にカンボジアの正月休みがあったこと、完成の遅れによる影響も特になかったことから効率性に関する特段の問題はないと思われる。

(ハ)実施体制の効率性

住民の代表により形成された学校委員会に対し必要な資金手当、技術的助言を外的機関であるSVAが行う体制をとっており、この実施体制は、住民の自主性を尊重し、自立性を確保する上で有効な手法である。

なお、本案件の対象地区は、住民組織による事業を行った経験があり、これが本案件の円滑な実施を可能にした。

(ニ)建設コストの効率性

建設コストの見積もりと実績を米ドルベース(現地通貨建てで積算されているものは、97平均為替レートで換算)でみると、見積もり、実績ともにほぼ変わらず材料費と労賃をあわせて約25,000米ドルであった。カンボジア教育・青少年・スポーツ省からのヒアリングや他援助機関の学校建設コストを参照して考えると、農村部における1校舎5教室の建設コストはだいたい15,000~25,000米ドルぐらいであるとみられ、その枠内の金額となっている3。

SVAの学校建設においては、コストを抑える努力として、資材を購入する際に寺の僧侶が同行する(寺の僧侶は一般住民から尊敬されており、一般に僧侶にお布施をすることで徳をつむ)、資材の値段が上昇するカンボジアの正月や盆の時期を避けるといった工夫がなされている。

これまではカンボジア政府による小学校校舎建設に関する全国統一基準がなかった。この点については、カンボジア政府側もその必要性を認識し、現在、学校校舎標準化の検討が進められている。今後はそうした基準を十分踏まえた上でのコスト効率を考える必要があるだろう。

3 例えば、近隣のスヴァイトムでの世界銀行の社会基金(Social Fund)を通じてのカンボジアにおける学校建設コストは約17,600米ドル(ただし1校舎4教室)、UNICEFの学校建設コストは16,000米ドル(1校舎5教室)である。教室数や床面積等が異なることから、厳密にこれらの校舎と比較できないが、SVAの場合、井戸やトイレ等の建設費用もいれて、だいたい25,000米ドルであることから、妥当なところの範囲に収まるといえよう。

(ホ)効果の確認

プロジェクト実施側の評価調査はまだ行われていないということであったが、資金のスポンサー(本案件の場合、サンタピアップみやぎボランティア会)へプロジェクト完了時にレポートを提出しており、また、学校完成時の式典にスポンサーが出席し、学校の視察・住民の状況についての効果の確認を行っている。

(6)住民参加形態についての考察

プロジェクト発掘・形成段階、計画策定、実施、運営・維持管理の各段階において、既存の住民による委員会が中心となってプロジェクトを推進しており、SVAの援助はあくまでも既存の組織の発展支援がプロジェクトを通じて行われている。すなわち既存の組織自身のみで実施するには不足している建設技術知識と建設材料・教具等の資金についてのみである。

具体的にみると、プロジェクト発掘・形成段階では寺の僧侶が中心となって開発事業の発案を行っており、事業を進めるにあたっては学校委員会が中心となって進めた。委員会メンバーは、村の住民の賛同を得て選ばれた者であるので、住民の代表とみなされる。また、学校委員会はプロジェクト発案・実施状況を仏教祭事休日時に住民に報告しており、一般住民の意見をくみ取る機会をきちんと設けている。

ただし、学校委員会は5名で構成され、代表である寺の僧侶、その他校長、会計担当等、メンバー全員が男性である。一般的にこのような委員会は男性のみによって構成されているが、その理由として建設資材の管理が力仕事となること、仕事が夜遅くなることなどがあげられていた。女性の意見をどのようにくみ取っているのかについては、学校の女性教師、村の女性委員会を通じて意見をきいているとの回答であった。しかしながら、学校維持管理に関しては、この委員会が責任を一任されているところ、場合によっては、継続的に女性の意見をくみとる制度(すなわち女性委員会代表の学校委員会参加等)を設置することが必要と思われる。

3. 3. 3 調査結果のまとめ

以上、評価6項目の観点から案件を評価してきたが、教育環境の改善という目標は達成されている。教育機会の拡大という点については達成途上にある。また、コミュニティー育成、教育の質の向上等の観点からも一定の効果がみられ、また、他の評価項目についても大きな問題は見られないといえる。

3.4 所感

3.4.1 モデルアプローチ方法としての適用性

SVAのプロジェクトは現地の社会制度の仕組みを生かして、プロジェクトを決定し、プロジェクトの支援内容についても、必要とおもわれる支援のみに限っている。本事業の学校委員会は既に事業経験があったことから、既存の組織強化という意味で住民から選ばれた既存の委員会を建設実施の中心に、そこに必要な資金手当、技術的助言を外的機関であるSVAがローカルスタッフを通じて行うという体制をとっている。このような住民参加型アプローチは自立的発展性が高いといえるであろう。また、政府制度との調整においても連携がとられていることから、事業の一般的適用可能性は認められる。従って、モデル案件形成の面においても、一定の役割を果たしうると思われる。

3.4.2 カンボジアの教育分野開発全体の中での位置づけ

教育分野の開発協力においては、学校などの施設建設といったハード面における協力だけではなく、教員の確保、教材の供給、教育内容の充実といったソフト面における協力もあわせて進めていく必要がある。ハード面、ソフト面ともに不足しているカンボジアの現状から考えると、本案件のようにハード面を優先させて整備していくこともひとつの方法かと思われるが、SVAをはじめカンボジアで活動するNGOがこれまで蓄積してきたソフト面でのノウハウをどのように活かしていくかが今後の課題となる。

これは本案件固有のものではなく、ODAの草の根無償協力を用いた同種の学校建設事業などにも共通する課題である。カンボジアでの教育分野における開発協力の効果をより高めるために、草の根無償協力などのODAを用いてハード面を整備し、NGOにおいて蓄積されたソフト面のノウハウをそこに注入していくような、NGOとODAとの協力連携も一つの方法かと思われる。

例えば本評価調査の中でトイレ使用が進んでない点が確認されたが、カンボジアでは国内の小学校の75.7%がトイレがない状況である(1997~98年度)。特に殆どの家にはトイレはない農村部において学校校舎建設にあわせてトイレを供与するだけでは十分ではなく、児童に「トイレの使用方法」、「公衆衛生の意味」等について併せて指導する必要がある。また、それは地区全体の公衆衛生強化の契機ともなる。このようなソフト面に向けてNGOがもつノウハウを活かした活躍ができる場ではないであろうか。