V 我が国の対カンボジア援助と貧困問題

1.我が国の対カンボジア援助の概況

日本は主要援助国の中でカンボジアに対し第1位の援助国である。我が国はカンボジアを重視しており、我が国は支援国会議などを世銀と共同議長として開催するなどカンボジアの復興と発展を支援している。援助重点分野としては(イ)経済インフラ、(ロ)保健・医療等の基礎的生活分野、(ハ)農業、(ニ)人材育成などを位置づけており、また、我が国はカンボジアを1996年に採択されたDACの新開発戦略(21世紀に向けて:開発協力を通じた貢献)を具体的に実施する対象国としている。さらに、「インドシナ総合開発フォーラム閣僚会議」を主催したり、「大メコン圏開発構想タスクフォース」に参画するなど、カンボジアを含むインドシナ諸国とメコン川流域の開発、発展を積極的に支援する態勢をとっている。

日本の対カンボジア援助は内戦が激化する以前から一定の実績があったものの、内戦激化で中断された後、1989年から一部研修員の受入れを開始し、パリ和平合意をうけて91年から災害緊急援助などの無償資金協力を再開して、翌92年から本格的に援助が再開された。

| 年 | 有償資金協力 | 無償資金協力 | 技術協力 | 合計 |

| 1990年度まで | 15.17 | 26.37 | 17.06 | 58.60 |

| 1991年度~1997年度 | 8.03 | 442.87 | 95.26 | 546.16 |

| 合計 | 23.20 | 469.24 | 112.32 | 604.76 |

カンボジアに対する日本のこれまでの援助総額は約605億円に達し、その大部分は、 1991年度以降に供与されたものである(表5-1)。援助のうち無償資金協力が最も多く469億円余を占め、次いで技術協力が112億円、有償資金協力は23億円余にすぎない。91年度以降では債務繰延べにかかわる8億円余(96年度)だけである。

2.農業・農村開発援助

カンボジアに対する援助の重点分野の一つとして内戦激化で援助が中断される以前から農業・農村開発が位置づけられていた。援助が中断される以前に実施されていた農業・農村開発関係の援助案件には、開発調査として、とうもろこし開発計画調査(1963~64年)、灌漑および森林開発計画調査(64~66年)、沿岸漁業資源開発調査(67~69年)があり、プロジェクト方式技術協力案件には、畜産センター(59~66年)、農業センター(59~69年)、農業技術センターおよび畜産センター(66~72年)、とうもろこし開発(68~77年)がある。円借款案件には、内戦激化のため建設途中で放棄されたプレク・トノット・ダム電力開発灌漑計画がある。

我が国の対カンボジア援助が本格的に再開された1992年度から97年度までの援助・協力案件のうち、プロジェクト名から判断して農業・農村開発関係の案件であると判断されるものを選び出して示したのが表5-2である。農業・農村開発プロジェクトを含む草の根無償プロジェクトから農業・農村開発プロジェクトを抽出できなかったので、この表では草の根無償を除外して、草の根無償案件については次節で扱うことにする。また、技術協力案件の中の開発調査、研修員受入、専門家派遣等には農業・農村開発関連のものが含まれているものの、分離できないため特記していない。

データに制約はあるものの表5-2から判断されることは、無償資金協力としてほぼ毎年度食糧増産援助として5~6億円が供与されていることである。「バッタンバン農業技術センター修復計画」は治安悪化のため中断されており、実際に進行中の無償資金協力関連の農業・農村開発プロジェクトは1件もない(1999年2月以降「カンダール州メコン河沿岸灌漑施設改善計画」(詳細後述)が実施されている)。食糧増産援助は肥料やポンプなどの農業資機材を供与し、かつ、それらの売却代金をカウンターパート・ファンドとして積み立て、優先度の高い農業プロジェクトなどに投下するものである。農業・農村開発援助として有効であるものの、92~97年での無償資金協力の合計436億円余のうち、食糧増産援助の合計は27.5億円とわずか6.3%を占めるにすぎない。

表5-2 カンボディアに対する日本の形態別農業援助:1992~97年(「草の根無償」を除く)

| 年度 | 無償資金協力★ | 技術協力★★ |

| 1992 | 食糧増産援助(5.00) 小計:61.11億円 |

|

| 1993 | 食糧増産援助(5.00) 小計:84.11億円 |

難民再定住・農村開発計画(三角協力)★★★ |

| 1994 | 食糧増産援助(6.00) 小計:117.72億円 |

プノンペン周辺農村地域総合開発計画(M/P, F/S)

難民再定住・農村開発計画(三角協力)★★★/td> |

| 1995 | 食糧増産援助(5.50) 小計:62.19億円 |

メコン河環境適応型農業開発計画(M/P, F/S)

難民再定住・農村開発計画(三角協力)★★★ |

| 1996 | 食糧増産援助(6.00) 小計:70.00億円 |

メコン河環境適応型農業開発計画(M/P, F/S)

南部地下水開発計画 難民再定住・農村開発計画(三角協力)★★★ |

| 1997 1992-97 |

小計:41.20億円

食糧増産援助(27.50) 合計:436.33億円 |

メコン河環境適応型農業開発計画(M/P, F/S)

メコン河環境適応型農業開発計画調査(第2年次) |

★★ 技術協力の中には開発調査、研修員受入、専門家派遣などがあり、農業・農村開発関係も含まれている可能性があるものの、分離できないので示してない。

★★★ 国際農林業協力協会『カンボジアの農林業』1997年版、113-114頁、表V-7より。

出所:外務省経済協力局編『我が国の政府開発援助』ODA白書下巻(国別援助)1998年その他各年度

「バッタンバン農業技術センター改修計画」は、1965年に我が国の援助で稲作技術の確立とその普及を行う目的でバッタンバン州に設立されたものである。日本から多くの専門家が派遣されて稲作研究に関する技術協力が行われていたところ、70年に内戦が激化して我が国の技術協力は中止され、センターとしての機能も停止した。内戦中に同センターの施設の大部分は破壊され、機材も散逸した。その後一時、旧ソ連の援助を受け、センター自体は農業省農業局に属する国営稲種子生産農場となって、かつて日本の技術協力により技術移転を受けた技術者が中心になって細々と運営していた。同センターで生産される稲種子は同センターが位置するバッタンバン州を含む北西地域の5州に、稲の単収増加と品質向上をもたらす目的で配布されている。しかし、日本が以前に供与した同センターの施設、機材は破壊されたままであり、その後旧ソ連から供与された機材の大部分は耐用年数を過ぎ、スペアパーツの供給もないため、稲種子生産能力は極めて低いものとなっている。

北西地域5州はカンボジアの主要稲作地帯の一つであり、タイ国境周辺からの帰還難民の多くがこの北西部諸州を定住先として希望した。したがって、同センターにおける優良稲種子の生産量が増え、北西地域5州への配布量を増大させ稲作を発展させることは、カンボジアにおける農業・農村開発として有意義であるばかりでなく、内戦犠牲者である帰還難民救済、貧困軽減対策としても極めて有効である。

カンボジア政府は、カンボジアにおける国営種子農場として最大規模となりうるこのバッタンバン農業技術センターの修復を計画、日本政府に無償資金協力を要請し、日本政府は93年に「バッタンバン農業技術センター修復計画:基本設計調査報告書」をとりまとめたものの、再び治安が悪化し中断されている。

技術協力の中で「カンボジア難民再定住・農村開発プロジェクト(いわゆる「三角協力」)」は日本の専門家、青年海外協力隊員とASEANの専門家が共同でカンボジアにおける農村・農業開発に対して協力するユニークな、いわゆる三角協力案件である。このプロジェクトを除くと1992~97年の間に技術協力案件としては「プノンペン周辺農村地域総合開発計画」、「メコン河環境適応型農業開発計画」および「南部地下水開発計画」の3件がある。

専門家派遣としては、農林水産省と農村開発省に各種の専門家が派遣されており、青年海外協力隊員も各方面に毎年度派遣されている。研修員受入では農業・農村開発分野の研修のために多数の研修員を受け入れてきている。

(1)カンボジア難民再定住・農村開発プロジェクト(三角協力)

1991年10月のパリ和平協定締結後のカンボジアにおいて政治・経済の安定と復興・発展を軌道に乗せるためには、タイ国境からの多数の帰還難民に加え国内流民や除隊兵士の再定住を促進し、安定した生計を確立させることが急務であった。農業国であるカンボジアにおいてこれら多数の人たちを再定住させうる先は農村をおいてほかになく、農業によって生計を確立させることが最も可能性の高いことであった。そのための一環として我が国を中心に立案・実施されたのが「カンボジア難民再定住・農村開発計画」である。

カンボジア側は農村開発省が担当し、日本側からプロジェクト・マネジャーとしてJICA専門家、それに青年海外協力隊員、ASEAN諸国(タイ、マレーシア、インドネシアおよびフィリピン)からの専門家、カンボジア側のカウンターパートが、いわゆる「三角協力」方式で農村基盤整備と農村開発を行った。サイトは首都プノンペンから国道3号線と4号線で比較的交通の便に恵まれたコンポンスプー州とタケオ州において実施されてきている。

1)1992年12月からの第1フェーズ(農村基盤整備事業)

- (イ)農道改修

- (ロ)貯水池整備

- (ハ)農村開発センター整備

圃場整備、事務所、研修施設、資機材 - (ニ)農村開発サブセンター整備

共同圃場整備、公共施設(集会所、職業訓練、井戸)

教育施設(小学校等)、市場施設

2)1994年4月からの第2フェーズ

1993年5月以降治安状況悪化のため一時延期されたものの、治安状況回復を確認後第2フェーズが継続され、日本のJICA専門家および青年海外協力隊とASEAN4ヵ国(タイ、マレーシア、インドネシアおよびフィリピン)からの専門家とが共同で技術協力事業を実施。

3)1998年8月からの第3フェーズ

第2フェーズまでの蓄積・経験を基に農村開発普及へ移行している。協力活動の分野は稲作・漁業、畑作・家畜、生計向上・教育および公衆衛生の4分野で、実際の協力活動は日本からの青年海外協力隊員10名、ASEAN4ヵ国から各10名ずつの40名、計 50名の計画で展開され、日本のJICAからの専門家が計画全体の調整・管理に当たり、カンボジアの農村開発省は上級公務員をナショナル・プロジェクト・コーディネーターとして任命している。活動分野ごとの具体的な活動項目と協力担当国は以下のようになっている。

- (イ)稲作・漁業、畑作・家畜

- 野菜(フィリピン、インドネシア)

- 果樹(フィリピン、インドネシア)

- 畑作物(インドネシア、フィリピン)

- 稲作(インドネシア、タイ、日本)

- 内水面漁業(タイ、インドネシア)

- 畜産(インドネシア、日本)

- (ロ)生計向上

- 洋裁(タイ、日本)

- 美容 / 理髪(当初日本、その後カンボジア)

- 手工芸(タイ)

- 配管工、煉瓦工、大工(マレーシア)

- 陶磁器(日本)

- 電気配線、溶接、バイク修理(マレーシア)

- (ハ)教育

- 初中等教育(日本)

- 教育施設整備(日本)

- 英語教育(タイ)

- (ニ)公衆衛生(日本、インドネシア、タイ)

- 保健衛生教育・普及(ヘルス・ワーカーのトレーニング、学校保健・衛生、栄養、衛生 指導、環境衛生および安全な水の利用、病気予防、健康増進、母子保健等)

- 保健所、井戸、トイレ等の衛生施設の建設

- 予防接種(5歳以下の幼児に対する結核予防BCG、DTC、小児麻痺、麻疹および妊婦に 対する破傷風ワクチン接種)必須医療品供給

この「三角協力」の活動対象地域であるコンポンスプー州の人口は44万人、タケオ州のそれは64万人、合計で108万人である。そのうち約3万人が帰還難民で再定住した。「三角協力」の目的は当初このような帰還難民を受け入れた村落に対し緊急救済支援型の援助を提供するのが主であった。しかし、間もなく村落より広域なコミューン(10~15ヵ村からなる)を対象に、ミーテング・ハット(集会所)、農民組織および資機材回転貸付制度を3本柱とするインテグレーテッド・プロジェクトをテコに農民の自立的発展能力を触発、支援する農村社会開発型へ重点を移している。そして、実際にボトム・アップ方式で農民の参加意欲を高め、住民参加を実現して農村開発プロジェクトとして大きな援助効果を上げている。

この「三角協力」は、生産の増大、生活の改善を通じ貧困軽減にも効果を上げている。稲作や畑作の指導を通じて作物の収量が増大することにより、回転貸付制度で家畜の飼養が可能となることにより、収入が増加すれば、貧困な農民の生活水準の向上が可能となる。生計向上プロジェクトでの職業訓練は、農外収入の機会を増加させる。さらに公衆衛生の改善や学校教育の整備といったプログラムによって農村社会の発展と農民生活の向上が実現されつつある。

「三角協力」の活動地域はコンポンスプー州とタケオ州のうち、首都プノンペンからアクセスの良好な地域であるもののその成果や効果は著しい。カンボジア側のカウンターパートに行われた技術移転の成果が、彼らを通じてカンボジア各地に波及するような体制作りが望まれる。カンボジアの既存の農村の社会・経済基盤はまだ極めて脆弱であり、外部からの支援なしには持続的発展を維持することは困難であると危惧される。これまで根付いた「三角協力」の成果を持続させるためにも今後とも協力が必要と思われる。

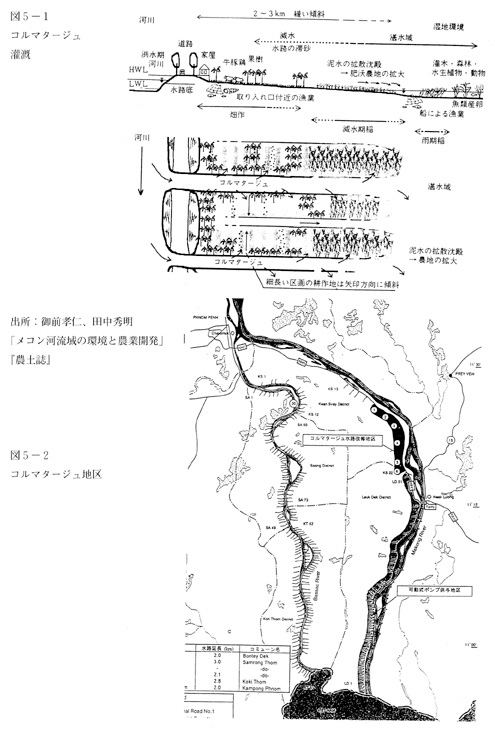

(2)伝統的灌漑農法(コルマタージュ灌漑)

コルマタージュ灌漑はメコン川の定期的増水、水位の上昇を利用し、増水期の水を水門を通じて耕地に導入する伝統的な灌漑農法である(図5-1)。導入した泥水の沈殿(養分)を利用しながら、高いところから低いところに向かって家畜飼養・果樹類、サトウキビや野菜類と水稲の順に栽培する灌漑耕地が、メコン川の中下流域に多数展開している。プノンペンから車で1時間弱の近郊にもこうした農地が存在している。メコン川に沿って国道1号線が走っていて、その奥にこうした広大な農地がある(図5-2)。フランス統治期に水門付きの取水口がコンクリート造りで整備されたものの、内戦期に保守整備がおろそかになったため水門が壊れたり、水路の整備不足で灌漑効率が低下して農業生産の減退をきたしているところが多く見られる。メコン川は河川交通が活発であり、河川沿いの土地はオイルの貯蔵施設、貯木場等が建設され産業に利用されつつある。コルマタージュ灌漑用に取水する部分に材木会社の貯木場が作られ、整備されてしまったため取水口がふさがれてコルマタージュ灌漑用水が導入できなくなっている例もある。無計画に河川沿いの地域が開発されると、コルマタージュ灌漑が機能せず、奥に広がる広大な農地が荒廃することになる。貧困層の大部分が農村に居住している状況では、当面、農業生産の拡大が貧困軽減へまず必要な方策であり、農村開発が妨げられないよう配慮すべきである。

一方、荒れたコルマタージュ灌漑施設が修復されれば、カンボジアにとって極めて重要な米の生産をはじめ、各種の農作物の生産増大に多大の効果をもたらす。カンダール州で数箇所の荒廃したコルマタージュ灌漑の取水門と水路や耕地の修復・整備を日本の無償援助で行う計画が最近検討されている。これが具体化すれば、カンボジア農業に対する日本の本格的な援助として、「三角協力」に次ぐプロジェクトになると期待されている。

メコン川水系全体を俯瞰する利水・治水のグランド・デザインが関係国参加の下で早急に合意されることが必要であり、それと整合する形でカンボジア全体の利水・治水のナショナル・プランが定まれば、メコン川の中・下流域の灌漑計画も本格化するであろう。

(3)草の根無償資金協力とNGO

カンボジアにおける草の根無償資金協力の件数は1993年度は3件(13万米ドル弱)であったものが、94年度10件(46万米ドル弱)、95年度41件(200万米ドル)、96年度34件(180万米ドル)、97年度11件(60万米ドル)と推移している。我が国援助におけるNGOとの連携が増大していることを示すものである。

表5-3で示すように、1991~98年度の間における草の根無償資金協力の件数は110件に及び、供与金総額は550万米ドル弱、1件当たり平均5万米ドル弱となる。協力対象分野別にみると、協力件数110件のうち最も多くの49件が文化・教育を対象としたものであり、次いで31件が医療・保健を対象とし、15件が職業訓練関連である。貧困・福祉、農林水産、環境や小規模災害からなるその他分野を対象とするものは比較的少ない。

文化・教育の内容は各地で多くの小学校校舎を建設することや建設資材、備品の提供であり、医療・保健は医療資機材、医薬品の提供、ヘルスセンターや病棟の建設を内容としている。職業訓練は職業訓練センターの建設、職業訓練用資機材、台所やジェネレーターの供与などである。貧困・福祉関連の案件は7件あり、そのうち5件までがプノンペン市で実施されている。

草の根無償資金協力の実施場所をプノンペン市とそれ以外の農村地域とに分けてみると、110件のうち32件がプノンペン市で、78件が農村地域で実施され、金額ではプノンペン市が140万米ドル(25.4%)、農村地域が410万米ドル弱(74.6%)である。農村地域が重視されていることがうかがえる。プノンペン市においては件数のうえでは医療・保健分野が最も多く(10件)、文化・教育と職業訓練等が各8件ずつである。

一方、農村地域では、文化・教育分野が最も多く、次いで医療・保健と職業訓練等となっている。貧困・福祉に関する案件は農村地域では2件のみである。

表5-4は草の根無償資金協力の実施に関わった団体によって分析したものである。団体は日本のNGO、国際NGO、ローカルNGOおよびカンボジア国の機関や地方公共団体などである。全案件110件の内訳は、日本のNGOが35件(31.8%)、国際NGOが14件(12.7%)、ローカルNGOが15件(13.6%)、そしてカンボジアの諸機関・団体が46件(41.8%)となっている。

| 分野 | プノンペン市 | 農村地域1 | 計 | ||||||

| 供与金額 | 件数 | 金額/件 | 供与金額 | 件数 | 金額/件 | 供与金額 | 件数 | 金額/件 | |

| 医・保2 | 411.8 | 10 | 41.2 | 1,129.8 | 21 | 53.8 | 1,541.6 | 31 | 49.7 |

| 職訓・WID3 | 368.8 | 8 | 46.1 | 401.0 | 7 | 57.3 | 769.8 | 15 | 51.3 |

| 貧困・福祉4 | 180.0 | 5 | 36.0 | 66.3 | 2 | 33.1 | 246.3 | 7 | 35.2 |

| 文化・教育5 | 423.0 | 8 | 52.9 | 1,996.9 | 41 | 48.7 | 2,419.9 | 49 | 49.4 |

| 農林水産 | … | … | … | 302.1 | 5 | 60.4 | 302.1 | 5 | 60.4 |

| その他6 | 10.0 | 1 | 10.0 | 188.3 | 2 | 94.1 | 198.3 | 3 | 66.1 |

| 計 | 1,393.5 | 32 | 43.5 | 4,084.4 | 78 | 52.4 | 5,477.9 | 110 | 49.8 |

2.上下水道衛生、医・保(エイズ)、医療・道路を含む。

3.職業・技術、職訓・技指、を含む。

4.貧困職業、貧困農業を含む。

5.教育・研究、教研・医保を含む。

6.環境と小規模災害。

その他一般的な注:

(イ)場所がプノンペン市と他の所が併記されている件はプノンペン市とした。

(ロ)1998年、日本のNGOによる教育・研究分野の2件は場所が示されていないので農村地域に入れた。

出所:外務省経済協力局編『我が国の政府開発援助』ODA自書下巻(国別援助)各年版その他

| 地 域 |

分野 | 日本のNGO | 国際NGO | ローカルNGO | 諸機関・団体★ | ||||||||

| 供与金額 | 件数 | 金額/件 | 供与金額 | 件数 | 金額/件 | 供与金額 | 件数 | 金額/件 | 供与金額 | 件数 | 金額/件 | ||

| プ ノ ン ぺ ン |

医・保2 | 93.8 | 3 | 31.3 | 47.2 | 2 | 23.6 | 52.2 | 1 | 52.2 | 218.7 | 4 | 54.7 |

| 職訓・WID3 | 195.9 | 4 | 49.0 | 65.0 | 2 | 32.5 | 92.6 | 1 | 92.6 | 15.3 | 1 | 15.3 | |

| 貧困・福祉4 | 64.8 | 1 | 64.8 | 28.6 | 1 | 28.6 | 48.9 | 1 | 48.9 | 37.6 | 2 | 18.8 | |

| 文化・教育5 | 236.9 | 59.2 | 8.5 | 8.5 | … | … | … | 177.6 | 3 | 59.2 | |||

| その他6 | … | 4 | … | … | 1 | … | 90.7 | 1 | 90.7 | 10.0 | 1 | 10.0 | |

| 小計 | 591.4 | 12 | 49.3 | 149.3 | 6 | 24.9 | 284.4 | 4 | 71.1 | 459.2 | 11 | 41.7 | |

| 農 村 地 域 |

医・保2 | 299.1 | 5 | 59.8 | 321.9 | 7 | 46.0 | 180.4 | 2 | 90.2 | 328.4 | 7 | 46,9 |

| 職訓・WID3 | 138.4 | 2 | 69.2 | … | … | … | … | … | … | 262.6 | 5 | 52.5 | |

| 貧困・福祉4 | … | … | … | … | … | … | 66.3 | 2 | 33.1 | 87.1 | 1 | 87.1 | |

| 文化・教育5 | 899.8 | 14 | 64.3 | … | … | … | 184.5 | 7 | 26.3 | 825.4 | 19 | 43.4 | |

| 農林水産 | 60.0 | 1 | 60.0 | 3116 | 1 | 31.6 | … | … | … | 210.5 | 3 | 70.2 | |

| その他6 | 97,6 | 1 | 97.6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |

| 小計 | 1,494.9 | 23 | 65.0 | 353.5 | 8 | 44.2 | 431,2 | 11 | 39.2 | 1,714.0 | 35 | 49.0 | |

| 合計 | 2,086.3 | 35 | 59.6 | 502.8 | 14 | 35.9 | 715,2 | 15 | 47.7 | 2,173.2 | 46 | 47.2 | |

その他の注および出所は表5-3に同じ。

活躍場所についてはどのNGOも農村地域での活躍を重視している。なかでもカンボジアの諸機関・団体とローカルNGOは件数、金額ともに農村地域での活躍が多いといえる。

農村地域における分野別の活躍では、日本のNGO、ローカルNGOと諸機関・団体はともに文化・教育の分野で最も活発であり、医療・保健の分野でもそれに次いで活躍している。一方、国際NGOは主として医療・保健の分野で活躍しているようにみえる。貧困・福祉の分野ではローカルNGOと諸機関・団体だけが活動している。農林水産分野の案件は諸機関・団体が3件、日本と国際のNGOがそれぞれ1件ずつ実施している。

草の根無償資金協力は、農業・農村開発を重視しなければならない現在のカンボジアの課題に最も即しているように思える。カンボジアの農村地域は社会的・物理的インフラストラクチャーの整備が遅れていることなどが原因で、多くの外国人を動員しなければならない大型の援助案件を実施する舞台としてはまだなじまず、比較的少額の資金を活用して、知識と経験の豊富なNGOや地元の団体などがその利点を発揮しうる舞台であるといえよう。貧困・福祉、農林水産、環境などの分野はまだ手薄であるものの、今後内外のNGOや地元カンボジアの機関や団体を活用して、これら分野に草の根無償資金協力を提供するならば、貧困軽減という命題に応えつつ、緊急を要する農業・農村開発を大いに進めることが可能になるであろう。

これまで草の根無償資金協力を中心に見てきた。貧困問題は、所得の向上のみならず、保健・医療、人材育成等広範な領域と関わり、かつ、地域的な広がりをもっている。こうした課題に対処するためには、地域における経験をもっているNGOとの連携は重要である。我が国はNGO活動を支援するため草の根無償に加えて、NGO事業補助金を支出している。カンボジア関連でも、日本国際ボランティアセンター(JVC)、曹洞宗ボランティア会(SVA)、アジア医師連絡協議会(AMDA)等14NGOへ補助金が支出されている。こうした補助金を通じNGOの活動を継続的に支援していくことは、草の根からの開発を支援するもので重要である。これまでの主な活動分野は、地域産業振興(職業訓練、身障者復帰)、医療、中学校・学校建設、貧困地区学習援助、援助物資輸送、小規模灌漑施設・井戸建設、女性自立支援等である。

さらに、1997年度予算から実施されている開発福祉支援事業もNGOと連携した援助方式としてあげることができる。この新しいタイプのアプローチは、96年6月に開かれたリヨン・サミットで橋本前総理が提唱した「世界福祉構想」の中から出たものである。この事業は草の根レベルの福祉向上の支援を目的とするものであり、そのために地域住民のニーズをよく把捉している現地のNGO(現地で活動をしている日本および国際的なNGOも含む)とJICAが連携して事業を進めるものである。海外にあるJICA事務所が直接NGOと契約するもので、貧困問題等それぞれの地域や文化に関わる事情があるものもあり、現場に最も近い現地事務所やNGOが直接関わっていくことで有効性が期待されるものである。カンボジアでも2つのプログラムが実施されている。それらはコンポンチャム女性開発センターに対する「貧困軽減に向けての女性リプロダクティブヘルス向上プロジェクト」とSSC(Social Services of Cambodia)に対する「社会的弱者の自立を図るためのソーシャル・サービス」であり、成果が期待される。

(4)日本のNGOによるプロジェクト

日本のNGOによるプロジェクトの1例として、日本国際ボランティア・センター(JVC)の農業関連プロジェクトを紹介する。JVCは他にも、技術学校、初等教育用教材の支援等多くのプロジェクトを約20年におよびカンボジアで行ってきている。

持続的農業と農村開発プロジェクト(カンダール州 SARD, Sustainable Agriculture and Rural Development)は、従来から行ってきたJVCプログラムを1994年から本プログラムへ発展させたものである。

(イ)農村での安定した食糧供給と生計の確保、(ロ)農民の自治能力の向上、(ハ)自然資源の公正な管理と配分を活動指針としている。

主な活動は、(イ)地域開発活動の母体である農村開発委員会支援(村人から5名を選挙で選出、必ず女性を1名以上含む)、(ロ)安全な飲料水・生活水の供給(これまで39ヵ村で172本の井戸を掘った。衛生教育の実施、乾期の飲料水確保のための水瓶つくり)、(ハ)地域共同体活動(米銀行支援:米が不足する8~12月の間、高利貸しから借米しないでよいように村で米を備蓄。牛銀行支援:雌牛を最貧困家庭に提供、生まれた雌牛2匹をJVCへ返却)(ニ)女性の相互扶助グループへの支援、(ホ)教育(小学校の教師に対する環境教育、読み書きのできない青年(14~20歳)を対象とした夜間識字教室、小規模な校舎等改善)、(ヘ)村道改善、排水溝の設置等支援、(ト)持続的農業トレーニング(家庭菜園・堆肥作り・緑肥作りトレーニング)等である。

調査団が訪問したうちの1カ村(世帯数38、人口288人)では年間を通して米が足りている家庭は1世帯しかなかった。1~2カ月不足が10世帯、3~6カ月不足が12世帯、半年以上分の米が不足する家庭が15世帯、約4割にものぼっていた。米銀行へは15%の利子で返済するが、高利貸しの利子は50%にものぼり、借りれば返済に追われますます貧困に陥って行くことが想像され、草の根の活動の重要さを示している。と同時に農業部門の開発の重要性を認識させるものである。

3.上水道分野

(1)概況

安全な飲料水へのアクセスは、人間が生存を維持するために不可欠な基本的ニーズである。貧困軽減には、所得の向上とともに、人間の基本的ニーズを満たすための安全な水の確保、保健・医療の確保、教育を受ける権利等が優先課題として援助されなければならない。

Socio-Economic Survey of Cambodia 1996によれば、カンボジアにおいてなんらかのかたち(水道水・安全な井戸水・瓶詰された水等)で安全な水を飲料水として確保しているのは全世帯の31%にすぎない。全世帯の33%は不衛生な井戸水を飲料水として利用しており、また池や川(小川)の水を飲料水として用いている世帯は31%にも達している。さらに、全世帯の5%は、雨水等を飲料水としている。

第3回CG会合のために作成された「社会経済開発─要請と提案」においても、安全な水へのアクセスが確保されているのは、農村人口の26%、都市人口の65%である、として、2000年までに、農村人口の65%、都市人口の90%が安全な水にアクセスできるようにする、としている。

国民の約10%が居住する首都プノンペン市では、全世帯の57%が、安全な飲料水を確保している。その内訳は、53%が水道水や安全な井戸水を飲料水として活用しており、残りの4%はBottled Waterの購入や、水売り業者からの買水によるものである。

安全な飲料水に対するアクセスという点において、プノンペン市の状況は、カンボジアの他の地域、とりわけ農村地域と比較した場合、相対的に恵まれている。とはいえ、プノンペン市の上水道施設は多くの問題に直面している。上水道施設はフランス統治時代の1895年から66年にかけて建設されたものであり、その後、74年まで、数次にわたり整備・拡充が図られたが、長期間にわたる内戦等の混乱状況のなかで、破壊され、またスペアパーツや資機材の不足、電力供給や熟練技術者の不足等の理由により適切な維持管理も行われず、著しく老朽化している。給水能力についても、66年に14万/日あった給水能力は、人口の大幅増加にもかかわらず、92年には6万3000/日へと著しく落ち込んでいる。

プノンペン市上水道施設の問題は次のように要約される。

- 市街地の21%が無給水地区となっている。またプノンペン市人口の約半数は上水道の便益から取り残されており、水売り業者からの高価格での購入や、不衛生な川水や雨水の利用を余儀なくされている。

- 給水地区でも水圧の低下が著しく、汚水が配水管へと浸透して、水系伝染病(コレラ、チフス、赤痢等)の蔓延をもたらしている。

- 漏水率は、50%にも達している。

- 約8万7,000の給水世帯のうち正式な給水手続きを行っているのは、2万5,000世帯にすぎない。そのうち水道メーターを設置している世帯は、2万3,000世帯にとどまっている。

- 給水世帯に対する水道料金請求書の発行率は50%弱であり、そのうち実際に料金を支払っているのは60%にとどまっている。全体的にみた場合、水道料金徴収率は僅かに20%にすぎない。

- プノンペン市水道公社の財政赤字は、値上げにより減少しつつあるものの、依然として健全財政にはほど遠い状況にある。

(2)プノンペン市上水道施設への経済協力

カンボジア政府は、国際機関、援助国へ上水供給の状況を改善するため(イ)浄水施設容量の回復、(ロ)老朽化した管路の更新・漏水防止対策、(ハ)運営維持管理能力の向上等を骨子とする協力を要請している。こうした要請に対し、次のような協力が行われている。

1)世界銀行/UNDP

1994年~96年、世界銀行とUNDPは、プノンペン市水道公社(PPWSA,Phnom Penh Water Supply Authority)に対して共同で援助を行った。それは、PPWSAの管理・運転能力の強化を主たる目的とする技術協力が中心であり、具体的な内容は以下のとおりである。

- PPWSAのスタッフ156名を対象とするトレーニングの実施(技術の向上、管理能力の強化、英語訓練)。

- 浄水場の老朽設備の交換。

- 老朽化したパイプの交換(約34キロメートル)。

- 1979年以来、行われてこなかった利用者の実態調査と利用者名簿の作成。

- 水道メーター設置の促進。

- 水道メーターの操作・修理の指導。

2)フランス

1994年~98年、フランスは、PPWSAに対して、管理・運転能力の強化を目的として、次のような贈与を行った。

- 浄水場を整備して、WHOの水質基準に合致する飲料水を確保する。

- 浄水場を1カ所新設。

- 古い浄水場の補修・改修。

- パイプラインの補修・改修。

- 漏水率削減のためのパイロット・プロジェクトの実施。

- 管理運営システム、および料金徴収システムのコンピュータ化。

3)日本

日本は、1993年、JICA社会開発調査として、マスタープラン策定のためのプノンペン市上水道整備計画調査を実施し、2段階からなる緊急改修・拡張計画を策定した。

それに基づき、1994年~96年、第1次プノンペン市上水道整備計画を実施した(無償資金協力)。それはプンプレック浄水場の電気設備の改修、配水池の新設、送配水ポンブの新設、送水管・配水管の布設、既設高架水槽の改修等を行うものであった。

次いで、1997年~99年、第2次プノンペン市上水道整備計画を実施した(無償資金協力)。それはプノンペン市の中心部に位置し、商業施設や住居が密集して、人口密度が非常に高い2つの地区に対して、配水管網の整備を行うものである(プノンペン市内全域を対象とする配水管網の整備は、日本、フランス、世界銀行/UNDPが地区を分担して行っている)。

(3)上水道整備の効果

プノンペン市上水道整備支援は、プノンペン市の65万人に、およびその周辺地区に居住する人々に安全な水を供給し、生活の向上に大きく貢献している。

日本の援助による、プノンペン市内2地区を対象とする配水管網の整備だけでも、2万7,000世帯、16万人の市民へ安全な飲料水の供給が可能になるとされる。また同地区の漏水率も50%から、10~15%へと改善され、その結果、水圧が上昇し、汚水等が混入するリスクの大幅軽減が期待される。さらに水圧の上昇はビルの2階以上に居住する人々にも水の供給を可能とし、恩恵をもたらしている。水圧が低いため、ビルの1階に住む大家から、割高な水道水を購入せざるをえなかったこれらの人々が直接水道水にアクセスする途を開いたのである。

PPWSAは貧困家庭への水道水給水に特別の配慮を行っている。貧困家庭と認定された契約世帯は、給水管敷設諸費用(本管から、各家庭の水道メーターまでの、管材や水道メーターの費用および諸工事費)の分割払いや、低位に設定された定額単価制度(300リエル/立方メートル)の適用という措置が行われている。

さらに付言すれば、プロジェクトに伴う雇用創出効果も小さくない。例えば、日本の配水管網整備事業の場合、管敷設班(配管工、重機運転工、自動車運転工、その他作業員)、管敷設工事警備班(ポリス)、資材置場班(門番、作業員)、資材置場警備班(ポリス)、水圧テスト班、消火栓ガードポスト班と、さまざまな雇用機会を新たにつくりだした。

このように、国際機関、援助国のプノンペン市上水道整備プロジェクトの推進は、「局地的」とはいえ、プノンペン市の人々の生活の向上に大きく寄与している。

また、これら支援はカウンターパートとしてのPPWSAの能力向上(Capacity Building)にも効果をもたらしている。

PPWSAは、1988年1月~91年6月までは独立採算制公営企業として活動したが、財政的に破綻し、91年7月からはプノンペン市の直轄とされた。その後、93年12月以降、新たに就任した局長の強力なリーダーシップの下で、財務状況の改善、および業務の効率化と組織改革を行っている。それは、それまでのカンボジア社会、とりわけ行政機構にとって無縁であった、(経済)合理性の追求であった。そして、従業員に強力な経済的インセンティブを与えることにより、組織の活性化、効率化(スリム化)、ひいては業務の効果的な遂行をめざすものであった。PPWSAは、スタッフに対して、カンボジア人の通常の平均月収の10倍以上に相当する、平均月収300ドルを保証し、それによって優秀な人材の確保、業務に対するモチベーションの強化をはかっている。

こうしてPPWSAは、さまざまな制約条件(不法利用〔盗水〕の横行、熟練労働者や半熟練労働者の絶対的不足、政府機関による料金不払い、複雑な他省庁との関係等)を克服していった。その結果、1996年11月には、新たに制定された公共企業法の下で、PPWSAは独立性(Autonomy) を付与され、現在では財務・組織管理の両面において完全な独立性を確保するに至っている。このPPWSAの成功を、Institutional Lossが常態化しているカンボジアにおいては、成功経験として今後さらにいろいろな組織へ拡大していくことが重要である。

4.保健医療分野

(1)概況

日本の対カンボジア援助は、1974年以降事実上停止されていたが、パリ和平協定の成立をうけて92年度から再び本格的に取り組まれることとなった。カンボジアの保健医療分野に対する近年の援助案件うち、注目されるのが、「母子保健センター建設計画」(17億6100万円)である。母子保健センターの新規建設は、母子保健に関するプロジェクト方式技術協力の実施を前提に行われたものであり、97年3月に竣工した後は同センター内で技術協力活動が展開されている。これは、現在、日本がカンボジアに対して実施している唯一のプロジェクト方式技術協力である。

したがって、援助再開後の日本のカンボジアの保健医療分野に対する援助の主眼は、母子保健にあると判断できよう。以下、カンボジア政府の保健医療行政に関する方針と照らし合わせつつ、日本による母子保健プロジェクトの意義について考察する。

(2)「母子保健プログラム計画1996-2000年」(Maternal and Child Health Programme Plans 1996-2000)

カンボジア政府は、「国家保健政策1994-95年」と「母子保健ナショナルプラン1994-96年」に引き続いて、現在「母子保健プログラム計画1996-2000年」を遂行している。そこに盛り込まれた諸目標は以下の通りである。

- 出生前診断(2回)の普及率を2000年までに少なくとも50%に引き上げる。

- 破傷風トキソイドの普及率を2000年までに60%に引き上げる。

- バーススペイシング指導の受講率を2000年までに20%に引き上げる。

- 必要不可欠な産科サービスが、2000年までにすべてのヘルスセンターおよび紹介病院で受けられるようにする。

- 訓練された要員による分娩の比率を2000年までに75%に引き上げる。

- 急性呼吸器感染症、下痢症、および栄養失調を原因とする子供の死亡および罹病を減らす。

- 5歳以下の子供の急性呼吸器感染症による死亡を3分の1に減らす。

- 5歳以下の子供の下痢症による死亡を2分の1に減らす。

- 急性呼吸器感染症および下痢症のすべてが国の指導に基づいて適切に対処されることを確実にする。

- ビタミンA欠乏症を事実上克服し、ヨード化塩を提供する。(Virtual elimination of Vitamin A deficiency, and provide for universal iodisation of salt.)

- 母乳授乳率を90%に維持する。

- 妊娠中に貧血になる割合を3分の1に減らす。

- 80% use of ORT Therapy (increased fluids).

- Reduce Case Fatality rates of ARI/CDD at health facilitry

- 低体重児の出産頻度を3分の1に減らす。

(3)母子保健センター(National Maternal and Child Health Center)

保健省は母子保健センターを下記のように位置づけている。

- 政策および戦略を策定し、実行するための中核のひとつ

- 安全な母性(Safe Motherhood activities)のためのナショナル・センター

- 母子保健に関する紹介病院の頂点

- 医療および出産介助の基礎指導、および大学課程終了後の訓練を行う教育機関のひとつ

母子保健センターが日本の無償援助によって建設された現在の施設に移転した1997年4月から98年12月までの間に行われた活動による主な成果は下記の通りである。

- 基礎トレーニング

臨床訓練を受けに来た医学部学生………904人

臨床訓練を受けに来た助産婦…………… 73人 - 超音波診断トレーニング

診療地区レベルで勤務するスタッフ172人

超音波診断装置86台を供与。 - 「伝統的助産婦」(TBA)キットの配布………1,600組

- 助産婦キットの配布………800キット

- 予防および診療行為

- 外来診療:患者数99,553人

ANC………………………… 33,734例

婦人科………………………… 8,795例

バース・スペーシング……… 4,930例

予防接種…………………… 45,005例

歯科治療……………………… 1,903例

母親学級……………………… 8,844例

検査………………………… 29,153例 - 入院:

経膣分娩…………………… 10,073例

帝王切開………………………… 964例

婦人科治療…………………… 1,906例

新生児治療…………………… 1,217例 - 講堂使用……………………… 1,788回

- 外来診療:患者数99,553人

カンボジア政府の要請に応じて日本が提供した一般無償協力によって現在の場所に新施設が建設されるまでは、母子保健センターは「1月7日病院」におかれていた。当時の施設は老朽化が著しく、母子保健センターとして本来果たされるべき医療活動と研修にも支障をきたしていた。したがって、同センターの産婦人科診療部門、訓練研修部門、宿泊部門、管理部門の移転、および関連機材の調達を日本が無償資金協力によって行ったのは、カンボジアの社会経済状況に照らして、適切な判断であったと考えられよう(無償資金協力17.61億円、E/N1995年6月)。

母子保健センターに対するプロジェクト方式技術協力は、1995年度から旧施設においてすでに開始されていたが、97年4月からは母子保健センターの現施設への移転に伴い、現施設において実施されることとなった。同プロジェクトの目的は、母子保健センターの活動の強化であり、具体的には下記の3点である。

- 母子保健センターの管理運営能力の向上

- 母子保健センターの研修活動の強化

- 母子保健センターの診断、治療レベルの向上

母子保健センターはカンボジアの保健医療システムにおいては、産婦人科部門の紹介病院の頂点として位置づけられている。すなわちカンボジア国内において最高水準の医療を行い、かつ各診療地区の紹介病院とヘルスセンターの医療活動を信頼に足る水準に引き上げるための研修などの役割を果たすことが求められるのである。

母子保健センターに対する技術協力の波及効果は非常に高い。妊娠・出産は他の特殊な疾病とは異なり、女性がそのライフサイクルにおいてほぼ必ず何回かは経なければならないプロセスであり、この意味において日常生活から切り離されたものではありえない。したがって、少なくとも合併症などの危険性の少ない正常妊娠・分娩のための医療サービスは、できる限り生活圏において享受できることが望ましい。「母子保健プログラム1996-2000年」は「必要不可欠な産科サービスが、2000年までにすべてのヘルスセンターおよび紹介病院で受けられるようにする」とした目標を掲げている。母子保健センターは医療従事者の訓練もその任務として担っており、母子保健センターの機能を強化することは、各診療地区の産科サービスの向上につながり、ひいては地方の女性の「安全な母性」の確立に資するものと考えられる。なお、母子保健センターについては、98年度無償資金協力「プノンペン市医療器材整備計画」で調達機材についてフォローアップ協力が実施された。

| 年度 | 案件名 | 供与団体 | 団体の性格 |

| 1991 | カンダールスタン郡立病院検査室整備計画 | 24時間テレビ | 日本のNGO |

| 1993 | クサイカンダール母子保健プロジェクト | SHARE | 日本のNGO |

| 1994 | クラコー地区病院患者病棟建設計画 | カナダ・クリスチャン児童基金 | 国際NGO |

| コンビヒィ郡病院 | コンポンスプー州保健局 | 医療機関 | |

| サアン郡病院放射線科整備計画 | アンファン・エスポワール | 国際NGO | |

| 1995 | 国立小児科病院歯科整備計画 | JICOH | 日本のNGO |

| コンポンチャム州病院・診療所建設計画 | チャムカールー郡 | 地方公共団体 | |

| コンポンチェーク村診療所建設計画 | コンポンチェーク村 | 地方公共団体 | |

| シハヌーク病院精神科病棟修復計画 | AMDA | 日本のNGO | |

| コンポンシャム郡病院建設計画 | コンポンシャム郡病院 | 医療機関 | |

| シハヌーク病院口蓋裂手術室整備計画 | (判読不明) | 日本のNGO | |

| バッタンバン・バンテアイミエンチェイ両州立病院支援計画 | 国王グループ | ローカルNGO | |

| バッタンバン州立病院への医療器材供与計画 | 国境なき医師団 | 国際NGO | |

| 1996 | コンポンスプー州プレイプダオ地区病院建設計画 | プレイプダオ地区 | 医療機関 |

| カンダール州クランヤウ地区保健センター手術室建設計画 | クランヤウ地区保健センター | 地区保健局 | |

| カンダール州コットゥマイ保健センター支援計画 | コットウマイ保健センター | 医療機関 | |

| ニボン病院救急患者病棟修復計画 | モニボン病院 | 医療機関 | |

| カンダール州クサイカンダール郡病院結核病棟建設計画 | SHARE | 日本NGO | |

| コンポントム州サントゥック郡病院修復計画 | ADRA | 国際NGO | |

| コンポンスプー州コンポンチュナン州医療設備整備計画 | ワールド・ビジョン・ジャパン | 日本NGO | |

| 1997 | カルメット病院支援計画 | カルメット病院 | 医療機関 |

| 国家肺結核対策医療技術支援計画 | MSFフランス | 国際NGO |

(4)草の根無償資金協力(保健医療分野)

表5-5は、1991~97年度の間に供与された草の根無償資金協力のうち、保健医療分野に関する案件を抜粋したものである。病棟の建設・修復のための供与がほとんどである。カンボジアの社会的インフラストラクチャーの現状に照らせば、病棟の新規建設ないしは既存施設の修復、および最低限の医療サービスを提供するための医療機材はなお必要が高いと思われる。こうした小規模インフラの整備は、草の根無償資金協力という制度が効果を上げやすいところでもあり、今後とも積極的な供与が望まれる。

(5)幼児教育

曹洞宗国際ボランティア会(SAV)は、カンボジアで職業訓練センター支援事業(印刷)、バッタンバン窯業職業訓練センター事業、図書館事業(常設図書館と移動図書館)等を行っている。と同時に、カンボジア青年・スポーツ・教育省、自治労との共同事業として「アジア子供の家」事業を行っている。3~5歳児の就学前教育の重要さの普及・実践活動である。1クラス35人の4クラスがあり、親の意識改革として少額(年間1万リエル=約300円)の費用を負担してもらうケースもあるものの、約半数は無料で受け入れている。園児の約8割は貧困層地域の子供たちである。移動図書館活動も行っており、貧困層地域で絵本、紙芝居等により幼児教育を行っている。

カンボジアでは、ポルポト時代という不幸な時代に、教育を否定した。母子保健センター等によって、母子の健康へのひとつの進展はあった。さらに、幼い子供たちが今後どう教育の機会に触れ、育っていくかはカンボジアの将来のカギを握る。SVAの活動等を通じ、貧困地域の子供たちが就学前に教育の機会にふれること、貧困地域の絵本、紙芝居等を通じ幼児教育に触れられることは、次世代を担う子供たちのケイパビリティを向上させ、人間としての選択の範囲を拡大させることであり、貧困からの解放を可能とさせる第一歩である。