III カンボジアの貧困問題において重要な分野

はじめに

カンボジアにおける貧困問題の特徴についてはすでに述べた通り、「所得貧困」という視点とアマルティア・センが提唱する「ケイパビリティの欠如」という視点から見ることができる。前者に対する政府の政策は、農業開発や経済的インフラストラクチャーの整備である。貧困層全体の7割強の人々が農業に従事している世帯であることを考えると農業分野の開発は貧困軽減にとって重要なポイントである。後者に関しては、かつての不幸な時代に起因する30代の人々の学歴の低さといった問題等があり、現在のカンボジアでは人材資源の開発と貧困軽減とは密接な関連がある。こうした観点から以下ではカンボジアの貧困解消と関連あると思われる農林漁業、教育、保健医療の現状を整理する。

1.農林漁業

(1)農業

カンボジアの国民経済に占める農林水産業の割合はきわめて大きく、農林水産業がGDPの42.8%、労働力人口の75.4%を占めている(1997年)。一方、カンボジアにおける貧困層と見なされる人々の大部分(88.1%:97年)は農村部に居住している。このことから農林水産業の開発が国民経済、ひいては貧困軽減に大きな影響を与える。

カンボジア政府の第1次社会経済開発計画における農林漁業開発の基本構想の重点は以下の通りである1)。

- (イ)米その他食糧作物の増産と流通網改善を通じて食糧安全保障を確保する。

- (ロ)農産物輸出によって経済成長と外貨獲得に寄与する。

- (ハ)農業の多角化によって農家所得を向上させる。

カンボジアの国土利用状況は表3-1に示すように1970年代半ば以降から92年にかけて農地は17%から22%へと漸増し、森林は70%から62%余へと漸減し、その他が13%弱から16%強へと増えている。食糧や輸出農産物を生産する農地と輸出財として重要な木材を供給する森林はカンボジア経済にとって大切な土地資源である。

1) Ministry of Planning, First Socioeconomic Development Plan 1996-2000, pp.115-116.

| 土地利用形態 | 年 | ||

| 1973-76(%) | 1985-86(%) | 1992(%) | |

| 農地 | 3,103(17.1) | 3,202(17.3) | 3,915(21.6) |

| 水田 | 2,521(13.9) | 2,222(12.2) | 2,639(14.5) |

| 畑地 | 488(217) | 897(4.9) | 1,201(6.6) |

| ゴム | 94(0.5) | 83(0.5) | 75(0.4) |

| 森林 | 12,711(70.0) | 11,852(65.3) | 11,284(62.2) |

| その他★ | 2,340(12.9) | 3,099(17.1) | 2,956(16.3) |

| 総土地面積 | 18,154(100.0) | 18,153(100.0) | 18,155(100.0) |

出所:国際農林業協力協会『カンボジアの農林業』1977年版、55頁

| 農地 | 面積(1,000ヘクタール) | % |

| 水田★ 畑地 傾斜畑地 焼畑 堤防畑地★★ 果樹園 ゴム園 |

2,639 1,201 467 185 530 19 75 |

67.4 30.7 11.9 4.7 13.5 0.5 1.9 |

| 計 | 3,915 | 100.0 |

★★浸水域内の自然堤防上の畑地。

出所:表3-1に同じ、23頁

| 作物 | 作付面積★ | (1,000ヘクタール) | % |

| 米(全種類) ゴム トウモロコシ 果物と野菜 緑豆 タバコ 大豆 ココナッツ キャッサバ 胡麻 甘藷 サトウキビ ジュート カシュー 綿花 |

1,844 61 48 32 24 18 16 16 16 13 10 6 2 1 0.2 |

87.5 2.9 2.3 1.5 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 |

|

| 計 | 2,107.2 | 100.0 | |

出所: Ministry of P1anning, First Socioeconomic Development Plan 1996-2000, p.115, Tab1e10. 1.

食糧と輸出農産物を生産する基地ともなる農地の内訳を示すのが表3-2である。水田が農地の67.4%という非常に大きな割合を占め、わずかな果樹園を含む畑地が30.7%、ゴム園が1.9%を占めている。主な作物の作付面積(1992-93年)で見ても同様のことが言える(表3-3)。米作がカンボジア農業の根幹であるとともにカンボジア経済全体を支えいてることが見て取れる。畑地ではゴムを別とすれば、野菜類のほかトウモロコシやココナッツに、緑豆、大豆などの豆類、キャッサバや甘藷などの芋類のほかサトウキビ、タバコ、ジュート、コーヒーや胡麻など若干の工芸作物が栽培され2)、果樹としてオレンジ、レモンにザボンなどの柑橘類、それにバナナ、パイナップル、カシューナッツ、ドリアンやマンゴーなどが栽培されている3)。

2) 国際農林業協力協会『カンボジアの農林業』1997年版、78-82頁。

3) 同書、83-84頁。

| 年 | 人口 (1,000人) |

耕地面積★(1,000ha、ha/人) | 米(籾)(1,000トン、トン/人) | ||||||

| 総面積 | 指数 | 1人当たり | 指数 | 生産量 | 指数 | 1人当たり | 指数 | ||

| 1962 | 5,729 | 2,717 | 100 | 0.47 | 100 | 2,662 | 100 | 0.46 | 100 |

| 1963 | 5,855 | 2,780 | 102 | 0.47 | 100 | 2,760 | 104 | 0.47 | 102 |

| 1964 | 5,984 | 2,766 | 102 | 0.46 | 98 | 2,500 | 94 | 0.42 | 91 |

| 1965 | 6,115 | 2,794 | 103 | 0.46 | 98 | 2,376 | 89 | 0.39 | 85 |

| 1966 | 6,250 | 2,907 | 107 | 0.46 | 98 | 2,457 | 92 | 0.39 | 85 |

| 1967 | 6,387 | 2,832 | 104 | 0.44 | 94 | 3,251 | 122 | 0.51 | 111 |

| 1968 | 6,528 | 2,701 | 99 | 0.41 | 87 | 2,503 | 94 | 0.38 | 83 |

| 1969 | 6,658 | 2,778 | 102 | 0.42 | 89 | 3,814 | 143 | 0.57 | 124 |

| ★★ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||

| 1980 | 6,498 | 1,683 | 62 | 0.26 | 55 | 1,717 | 65 | 0.26 | 57 |

| 1981 | 6,583 | 1,762 | 65 | 0.27 | 57 | 1,490 | 56 | 0.23 | 50 |

| 1982 | 6,764 | 1,912 | 70 | 0.28 | 60 | 1,949 | 73 | 0.29 | 63 |

| 1983 | 7,015 | 1,963 | 72 | 0.28 | 60 | 2,039 | 77 | 0.29 | 63 |

| 1984 | 7,291 | 1,619 | 60 | 0.22 | 47 | 1,260 | 47 | 0.17 | 37 |

| 1985 | 7,562 | 1,691 | 62 | 0.22 | 47 | 1,812 | 68 | 0.29 | 63 |

| 1986 | 7,819 | 1,759 | 65 | 0.22 | 47 | 2,093 | 79 | 0.27 | 59 |

| 1987 | 8,070 | 1,611 | 59 | 0.20 | 43 | 1,815 | 68 | 0.22 | 48 |

| 1988 | 8,320 | 2,160 | 80 | 0.26 | 55 | 2,500 | 94 | 0.30 | 65 |

| 1989 | 8,575 | 2,176 | 80 | 0.25 | 53 | 2,672 | 100 | 0.31 | 67 |

| 1990 | 8,841 | 2,148 | 79 | 0.24 | 51 | 2,500 | 94 | 0.28 | 61 |

| 1991 | 9,117 | 2,178 | 80 | 0.24 | 51 | 2,400 | 90 | 0.26 | 57 |

| 1992 | 9,399 | 2,178 | 80 | 0.23 | 49 | 2,221 | 83 | 0.24 | 52 |

| 1993 | 9,690 | 2,090 | 77 | 0.22 | 47 | 2,383 | 89 | 0.25 | 54 |

| 1994 | 9,870 | 2,200 | 81 | 0.22 | 47 | 2,223 | 84 | 0.23 | 50 |

| 1995 | 10,200 | 2,356 | 87 | 0.23 | 49 | 3,448 | 130 | 0.34 | 74 |

| 1996 | 10,702 | 2,465 | 91 | 0.23 | 49 | 3,458 | 130 | 0.32 | 70 |

★★1970~79年の間は各作物の作付・栽培面積の統計資料がない。

出所:表3-1に同じ、52頁および56頁

ゴムは1920年代にフランス資本によって主としてコンポンチャム州に導入され、農地利用面積ではわずかではあるものの、輸出可能性の高い商品作物であり4)、カンボジア経済にとって重要な作物である。

表3-4はカンボジアの人口、総耕地面積(水稲と畑作物の作付面積にゴムと果樹の栽培面積を加えた面積)、カンボジア経済にとって最も重要な米(籾表示)の生産量、国民1人当たりの耕地面積・生産量の1960年代から96年までの推移を示したものである。ポルポト時代や内戦で混乱をきわめた70年代は統計数字が得られず空欄になっているものの、かつての平和な時代とようやく回復の兆しを見せる最近における農業指標の比較は可能である。

人口はポルポト時代に100万人とも200万人ともいわれる人命が失われたといわれるものの、1960年代の600万人水準から96年では2倍弱の1,070万人にまで増加し、今後もこの傾向は続きそうである。一方、総耕地面積は60年代の280万ヘクタール水準から大幅な減少を余儀なくされ、80年代では60~70%の190万ヘクタール未満水準に落ち込んでいた。95年以降ようやく230万ないし240万ヘクタールと60年代の80~90%水準を回復するに至っている。しかし、人口増加が大きいため、1人当たりの耕地面積は96年時点で60年代の半分にも満たない水準に留まっている。

1995年の水稲の作付面積は66年のそれに比べてコンポンチャム州などほぼ100%回復した州がある一方、コンポンスプー州などいくつかの州で60%台への回復にとどまっている州もあり、全国平均では83.0%まで回復している5)。米(籾表示)の単収は年々の変動はあるものの、傾向として増加しつつあり、90年代での実績は60年代に比べ若干の改善を示している6)。

一方、米(籾表示)の生産量は1980年代にかなり減少したものの、最近では回復が著しく、作柄が良好であった95、96年では60年代初めに比べて30%も凌駕する量を記録している7)。カンボジアでは州によって米の需給に差があり、米余剰の州と米不足の州が生じる。こうした州間の移送に関しては道路網の未整備等物流面の不備が障害となっている。数字のうえでは米は自給レベルにあると推計されているものの、国内流通の問題等から若干の米を海外から輸入している8)。

米の生産における問題点は、特に1980年代以降、年々の作柄に大きな変動があることである。1980年代では250万トン以上の生産量をあげる年がある一方、120万トンや150万トンにすぎない年もあり、安定していない。90年代にはいると米の生産量は常に200万トン以上を記録するようになっているものの、年による作柄の変動はかなりあり、安定的な成長を示していない。米の収穫量がこのように不安定で、ときとして不作の様相を呈する原因は、政情不安に加えて灌漑が不十分で9)、米の生産基盤が整備されていないため天候不順などの自然条件の影響をもろに受ける弱い体質が改善されていないことによるものであろう。

国民1人当たりの米(籾表示)の生産量を見ると人口増加を反映して作柄の良好な年でもようやく1960年初めの70%台どまり、不作の年では50%台であることも稀ではない状況である。91年から96年にかけてカンボジアのGDPのうち農林漁業部門は年率2.6%で成長し、同じ期間で人口は年率3%で増加した。また、最も重要な米の価額はこの間年々大きく変動しながら結局ほぼ横ばいであった10)。

米生産の推移をみると、カンボジア農民の最近の生活水準は、1960年代のそれに比べてかなり低いものであることが想定される。カンボジアにおける貧困層の圧倒的多数が農村部に在住しており、カンボジアにおける貧困軽減策は農業と農民を主たる対象として策定することが必要である。

4) 同書、12頁および36頁。

5) 同書、64頁。

6) 同書、30頁および66頁。

7) カンボジア国民1人当たり年間精米消費量を151.2kgで計算すると米は若干余剰が生じることになるとはいうものの、国内流通網の不備のため米が不足している州がいくつかある。同書、57頁。

8) 米(籾)の生産量の数字上では余剰が生じているとされている。Royal Government of Cambodia, Socio-Economic Development Requirements and Proposals, January 1999, p. 27.

9) 米作付地のうち、灌漑されているのはわずか16%という試算がある。Ibid.

10) World Bank, Cambodia: Progress in Recovery and Reform, June 1997, p.46, Table 3.

(2)林業

森林はカンボジアの重要な国家資源である。1969年の調査によれば、カンボジアの国土面積の73%以上に相当する1,320万ヘクタールが森林であった11)。ところが表3-1に示されるように、73~76年では70.0%相当の1,271万ヘクタール、85~86年では65.3%相当の1,185万ヘクタール、92年では62.2%相当の1,128万ヘクタールにまで減少している。森林面積減少の原因としては外貨獲得源である輸出商品・木材の無秩序で、不透明な伐採をあげることができる12)。92年までは木材およびゴムは全輸出の70%前後を占める輸出品目であった。カンボジア政府は、92年に丸太材の輸出禁止措置を実施しているものの、その後解除、再発動と政策は揺れ動いている。現在、政府が伐採許可を与えた地域で伐採された木材のみが輸出の対象となっている。しかし、伐採権の割り当ての不透明性がいわれ、制度的改革を求めIMFは改革の遅れを不満として援助を停止した。また、農地への転用、過度の焼き畑農法の実施や薪炭材の過採取なども森林減少の原因として指摘されている13)。

森林破壊は、材木輸出による国庫収入確保など将来にわたる収入の基礎を危うくさせるばかりでなく、環境のバランスを崩し、森林に深くかかわって生計を維持している多数の農村民の日常生活を困難にし、貧困の度合いを強めるものである。したがって、無秩序で、不透明な森林伐採を改め、森林管理の適正化をはかることが必要である。植林14)をはかり、材木林、果樹、薪炭林と作物のミックスによる森林保全と農家所得向上が必要である。

(3)畜産・漁業

カンボジアの農業は一種の有畜農業であって、農家にとって牛や水牛を飼養することは極めて必要なことである。カンボジアのGDPに対する畜産部門の寄与率も小さくはない15)。牛は役牛として耕起や運搬などの農作業に不可欠であるばかりでなく、老廃牛は食肉となって農民の所得や食生活の改善に資する。全農家世帯が少なくとも1頭の体力の優れた成牛を、有力農家は複数の牛や水牛を飼養する等の伝統的な役畜飼養の強化は農業の労働生産性の向上に有効と思われる。

牛などの大型家畜の飼養のほかに、ニワトリやアヒルの家禽類やブタなどの小型家畜の飼養も農業多角化の一環として重要である。農家が庭先で自給飼料でこれらの小型家畜を飼養するならば、ある程度まとまった現金収入をうることが可能となる16)。大型家畜を飼養できない貧困農家や子供と女性だけからなる農家世帯でもこのような小型家畜の飼養は可能であり、所得増加を比較的簡単に実現できる手軽な方法である17)。有畜農業の充実、小型家畜飼養の普及は農村における貧困軽減を可能にしうると思われる。

カンボジアは内水面および海面の漁業資源に恵まれている。トンレサープ湖や河川における内水面漁業は伝統的に活発で、その漁獲量は海面漁業のそれよりかなり多い17)。漁獲物全体のなかの一部は輸出されているものの、淡水魚の多くは自家消費され、カンボジア農民の重要な動物性蛋白質の供給源となっている18)。カンボジア農民の食生活を改善して貧困を軽減するには、養殖漁業も含めて持続可能な漁業の振興が大いに役立つことが期待される。

11) 国際農林業協力協会、前掲書、38頁。

12) カンボジア周辺諸国の投資家はカンボジアの森林資源開発に対する投資意欲が強く、これら外国企業に対して多くの森林伐採権が与えられ、ヘン・サムリン政権下で1992年末までに10ヵ所、計140万ヘクタール、更に95年末までに3ヵ所が追加され、合計400万ヘクタールの森林が伐採されることになった。95年時点で伐採権認可が審理中の17件を加えると伐採対象面積は660万haになるものと推計されている。この面積は、89年で商業的利用が可能と見込まれていた森林面積1,070万ヘクタールの60%余に相当する。同書、14-15頁。

13) 同書、41頁。農村部ではエネルギー供給の90%が薪炭による。Ministry of Planning, First Socioeconomic Development Plan 1996-2000, p.134.

14) 間わずか700ヘクタール未満の現行の植林計画は大幅拡大する必要がある。Ibid, p.136.

15) 1995年ではGDPの3.8%は畜産部門によるものであり、同じくGDPに対する農林漁業の寄与のうち28%は畜産部門にようるものであった。Ibid. p.128.

16) Ibid.

17) 家禽類やブタなどの飼養による収入は農家収入全体の23%におよぶと推計されている。 国際農林業協力協会、前掲書、13頁。

18) 農家世帯の家計支出の約67%は食費であり、そのおよそ3分の1は肉、鶏肉、魚に費やされている。これは畜産物や漁獲物の販売でかなりの現金収入がえられ、また農家の栄養改善にも役立つことを示している。Ministry of Planning, First Socioeconomic Development Plan 1996-2000, p.128.

2.教育

(1)教育の現状

カンボジアでは中等教育を受けた30代の年齢層の割合は、その前後の年齢の人々と比較して格段に低くなっている。1970年代後半のポルポト政権時代の負の遺産である。ポルポト時代のカンボジアは、既存の価値観や文化、社会制度を徹底的に否定・破壊した。その一環として、ほとんどの教師は、腐敗・堕落した知識分子として抹殺された。また教育の重要性は否定され、多数の人々が農村地帯へと強制的に移住させられ、労働に従事させられた。今日、カンボジアの教育システムは、ゼロどころか、マイナスからの出発を余儀なくされているのである。

カンボジアの教育の現状は、Education Indicators 1997-98(教育・青少年・スポーツ省)、Cambodia Human Development Report 1997, 1998(UNDP)、A Poverty Profile of Cambodia(世銀)等資料によれば次のように概観される。

- カンボジアの教育システムは、これまで3度改革されており、現行システムは、プレ・スクール→初等学校〔6年間〕→前期中等学校〔3年間〕→後期中等学校〔3年間〕→高等教育〔大学・職業訓練専門学校等〕となっている。

- 15歳以上の成人識字率は、全国平均で65~69%と高い。ただしそれは、自己申告に基づくものであり、簡単なセンテンスを読み・書く能力があれば識字能力ありと分類されている。

- 都市(実質的にはプノンペン)と農村とでは、成人識字率に著しい地域格差が存在しており、都市の識字率が80%前後であるのに対して、農村の識字率は60%前後にとどまっている。

- 男性と女性の間にも、成人識字率に大きな格差が存在している。男性の識字率が80%近くであるのに対して、女性の識字率は50%台の半ばである。

- 成人の平均就学期間は、3.5年ときわめて短い。また顕著な地域格差が存在しており、農村居住者の就学期間は都市居住者に比べて短い。

- 制度的にはカンボジアの子供は、6歳から初等教育に入学するものと規定されている。ところが現実に子供が初等教育に入学するのは8歳前後であり、初等教育の学齢を超えた生徒(over-aged children)が多数在籍している。

- 初等教育において、留年(原級留め置き)やドロップ・アウトが多い。とくに1年次、2年次においては、留年がそれぞれ40%前後、30%前後ときわめて高い。ただし、年次が進むにつれて留年率は急速に低下し、6年次では4%前後と1年次の10分の1にまで下がっている。また、初等教育における高い留年率は、前期中等教育の収容能力不足から、学校が政策として実施しているケースもある。ドロップ・アウトに関しては、1年次~6年次まで一貫して10%台の後半と高い水準を記録している。とりわけ、高学年へと進むにつれて、ドロップ・アウト率は、20%近くまで高くなる。さらに、中等学校へと進むにつれてドロップ・アウト率はますます高くなり、生徒の半数近くがドロップ・アウトする。

- 男子生徒と女子生徒の間には、ジェンダー格差が存在している。すなわち、初等学校から中等学校へと年次が進むにつれて、男女の就学率に格差が顕在化し、18歳までには男子生徒の就学率が、女子生徒の就学率の3倍にまで達している。このように女子生徒の就学率が年次を重ねるにつれて低下するのは、親が女子生徒に日常的な雑務(水汲みや洗濯等)を分担させるからである。また、親が経済的負担から就学に消極的となることも理由としてあげられる。

- 初等教育は義務教育であり、公式には授業料は無料である。しかし現実には、親はさまざまな経済的コスト負担を強いられている。学校の制服や教材等に加えて、学校施設の維持・拡充費用も親の負担となっており、親に負担能力がない場合には、子供がドロップ・アウトを余儀なくされるという事態も稀ではない。

- 学校の居住環境は劣悪で、安全な飲料水が完備されていない学校は、初等教育78.0%、前期中等教育49.7%、後期中等教育32.8%に達している。また、トイレが設置されていない学校は、初等教育75.7%、前期中等教育39.7%、後期中等教育15.2%にのぼっている。さらに教室の半数が、屋根・床・壁が未整備という状況にある。

- 教師と生徒の割合を対比し、かつ教師1人当たりの生徒数を示すと、幼稚園:1,800人/4万3,400人、〔24人〕、初等教育:4万3,300人/201万1,800人、〔47人〕、前期中等教育:1万3,800人/22万9,100人、〔17人〕、後期中等教育:3,000人/7万3,800人、〔25人〕となっている(日本の場合は初等学校42万900人/785万5,400人、〔19人〕である)。

(2)教育システム再構築

カンボジアの教育界は、1999年1月下旬に、初等学校を除くプノンペンの教師(大学教師を含む)が給料賃上げ要求ストライキを起こしたように問題を抱えている。Cambodian Dailyによれば教師の主張は次の点であった。

- 多くの教師は、貧困ラインぎりぎりのところで辛うじて生計を維持している。

- 教師の給与を現行の月額15~20ドルから、月額315ドルへと1,500%アップさせることを要求する。

- 1999年1月15日、ストライキ突入の直前に政府が約束した月額5ドルの賃上げでは不十分である。

- 計画だけで、実行に移されなかった公務員の大幅削減の断行、密輸の取り締まり強化、徴税の強化を実行すれば、必要な財源は確保可能である。

こうした主張には、カンボジアが教育システムを再構築するうえで、避けて通ることのできない構造的な矛盾が凝縮されている。

カンボジアにおいては、軍事(および治安)に関係する支出が全経常支出の半分以上を占めている。ところが教育セクターに対する支出は、1994年8.5%、95年11.7%、96年11.8%、97年8.1%、98年10.2%と、きわめて低い水準で推移している。軍事(治安)の安定をはかり、これらの支出を削減し、教育セクターへの支出の大幅な増加が必要である。現状では、支出の大部分は給与に充当されており、教育環境の整備・拡充、教育資機材の購入のための資金は絶対的に欠乏している。

カンボジアの教育の現状にはさまざまな問題点があるが、「カンボジア:政策枠組み文書 1997-99」は次の問題点を指摘している。

- (イ)巨大な地域格差とジェンダー格差の存在、

- (ロ) 時代遅れのカリキュラム(自由な思考より、教師の説明を書き取ることを重視)、

- (ハ)貧弱な教育施設(校舎、トイレ、安全な飲料水設備等)、

- (ニ)教師の量的および質的不足。

こうした問題に対し、教育・青少年・スポーツ省は、

- (イ)9年間の基礎教育を国民全体に普及させ、読み書き能力獲得の機会を提供する、

- (ロ) 実効的な改革を推進して、教育の質の近代化と改善を図る、

- (ハ)教育・職業訓練と労働市場・社会を結びつける、

等によって教育システムの再構築をはかろうとしている。

また、「カンボジア:政策枠組み文書 1997-99」は次の点を重要政策課題としてあげている。

- (イ)初等学校や中等学校の教育施設の整備・拡充、

- (ロ) 教師の訓練に関するマスター・プランの作成・実施、

- (ハ)行政職に携わっている教師の現場復帰の促進、

- (ニ)国家予算の15%を教育セクターに確保し、その3分の2を基礎教育部門に配分、

- (ホ)高等教育に関する国家計画の策定・実施、

- (ヘ)教育・訓練システムへの民間セクターの参入促進、等が重点政策課題としてあげられている。

カンボジア政府の、こうした教育システム再構築へ向けての「決意」は、「第1次社会経済開発計画」において、教育・訓練セクターに対する資源配分比率を11%としたこと、あるいは1996年~98年の3年間にわたる公共投資配分のガイドラインを定めた「公共投資計画」(96年)において、教育・訓練セクターに対する投資配分比率を14%としたことからもうかがわれる。

1999年2月の第3回CG会合のためにカンボジア政府が作成した「1999年社会経済開発─要請と提案」においてはこれまでの改革の成果として次の点をあげている。

- 教科書配付の促進、教師の訓練の推進、教育機関の強化、市場経済への移行に向けた職業技術訓練および高等教育システムの再編成

- 15~20%におよぶ授業時間の延長

- 公務員給与凍結下での、教師の待遇改善(賃金アップ)

- 初等・中等教育の整備・拡充に向けての予算の重点的配分

- 教師訓練用カリキュラムの開発、計画策定・管理運営技能の強化

今後、教育システムの再構築を確実に遂行するためには、政治的基盤の変革、すなわち良い統治や主体性の確保等に象徴される政治システムの改革が不可欠である。それは根底において、カンボジアにおける平和と繁栄の確保に依拠するものである。

3.保健医療

(1)貧困と保健医療指数

「第1次社会経済開発計画1996-2000年」の第4章「農村開発」においては、開発と貧困は次のように定義している。

「“開発”を、所得と社会厚生の水準が全般的に向上することとして定義すれば、農村開発は、国の農村部に居住している非常に多くの国民の社会的・経済的な幸福(well-being)の向上として解釈しうる。厚生の水準に影響を及ぼす要因には、所得のみならず、食糧供給の安定性、教育と適切な保健サービスと安全な水に対する利用可能性なども含まれる。その反対に、貧困は低所得だけではなく、食糧供給と現金収入の不安定性、および教育施設や保健サービスや水の供給設備が貧弱であることなども含むのである。」(Ministry of Planning (1996), p.39)

ここで示されているのは、貧困を「所得貧困」にとどめておくのではなく、より広義に「社会的・経済的な幸福」の欠如とみなす考え方である。「社会的・経済的な幸福」のなかには、個々人が与えられた資質のもとで十分に自己実現ができるような健康の水準にあること、そしてそうした健康の水準を保てるような適切な保健医療サービスが利用可能な状況にあることが当然に含まれる。このことは、「ケイパビリティの欠如した最悪の状態」である戦争・紛争下におかれた人々の生活、またはセンが分析した飢餓・栄養失調の状態を想定すれば明白である。

所得が上昇すれば人々の健康状態がよくなる可能性が高くなるのは確かであるが、国民所得水準とその国の人々の出生時平均余命や他の保健医療指数が必ずしも常に単純に比例して改善されていくわけではないこともよく知られている。スリランカのように、同程度の国民所得水準の他の途上国に比して、出生時平均余命ほかの保健医療指数が非常にすぐれている例もある。

この背景には、所得はおそらく人々のケイパビリティを決定するおそらく最も重要な要因であろうが、それが唯一の要因ではないということがある。所得が上昇すれば、栄養その他の基礎的なケイパビリティが改善される可能性は高くなるが、この「可能性」は必ずしも実際の「達成」に転換されるとは限らない。この「可能性」を「達成」に転換するにあたって、しばしば決定的な役割を果たすのが政府による公共政策である。そして、保健医療は政府による公共政策が高い効果をもたらす分野であり、したがって、政府による公共政策の有無ないしは適切さが保健医療指数に大きな影響を与えるのである。

(2)カンボジアの保健医療指標

表3-5は、主要な保健医療指標について、現在の推計値と2000年までの目標値を示したものである(1999年2月の支援国会合においてカンボジア政府から提出された「1999年社会経済開発-要請と提案-」による)。

この指標によれば、今なお、カンボジアで出生する子供のおよそ5人に1人は、5歳になる前に死亡している。5歳未満死亡率は第一義的にはプライマリーヘルスケア(PHC)サービスの存否が大きく影響する指数である。したがってカンボジアでは、予防接種などプライマリーヘルスケアの範疇にある保健活動で防ぎうるような感染症や栄養障害などで子供の健康が蝕まれている程度がなお非常に高いと言えよう。

次に、妊産婦死亡率は、妊娠や出産に関わるリスクを示しているのみならず、女性の一般的な健康、さらには社会経済的な立場や状態をも反映していると見なされている。また、直接の医学的な関与の余地も大きいので、女性への保健医療サービスの程度をも表す指標として見なされている。したがって、カンボジアの妊産婦死亡率の高さが語っているのは、カンボジアでは出産に伴うリスクが非常に高く、女性のリプロダクティブ・ヘルス(Reproductive Health)の水準は非常に低いということであり、女性に対する保健医療サービスも非常に限られているということである。

さらに、安全な水、汚水処理のできる衛生設備を利用しうる人口の比率に如実に表れているように、農村部における社会的インフラストラクチャーの未整備は特に甚だしい。

| 現時点での推定 | 2000年までの目標 | |

| 助産婦死亡率 乳児死亡率 5歳未満の死亡率 5歳未満の低体重児 |

473人(新生児10方あたり) 115人(新生児千人あたり) 181人(新生児千人あたり) 40% |

300人(新生児10方あたり) 80人(新生児千人あたり) 120人(新生児千人あたり) 25% |

| 保健医療サービスの利用可能性 | ||

| ・訓練された要員による介助のある農村部の分娩 | ・農村部における50%以上の分娩は家庭で行われ、大部分は伝統的助産婦(TBA)によって介助される。 | ・農村部における70%の分娩を訓練された要員に介助されるものとする。 |

| ・バーススペーシングに関する情報・サービスを得られるか否か | ・サービスを農村部に拡大しつつある。 ・避妊普及率16% |

・全国で実施。 ・避妊普及率20% |

| ・1歳児予防摂取率 -結核 -ポリオ -3種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風) -はしか |

(1997年) -81.66% -69.86% -69.89% -68.12% |

・1歳児の80%以上がすべての予防接種を完全に受けるようにする。 |

| 安全な水の利用 | 農村部人口の26%、都市部人口の65% | 農村部人口の65%、都市部人口の90%。 |

| 衛生設備の利用 | 都市部人口の74%、農村部人口の5% | 都市部人口の100%、農村部人口の20% |

| 教育分野 | ||

| ・初等教育を終了して読み書きと算数が十分にできるようになる子供達 | ・5年間で第5学年を修了するのは、小学校在籍者の13% | ・12歳児の65%が第6学年を修了し、読み書きと算数が十分にできるようになる。 |

| ・後期中等教育の第1学年における女子の就学率 | ・後期中等教育の在籍者のうち女子は19% | ・16歳女子の50%が第10学年に入学 |

(3)保健システム改革

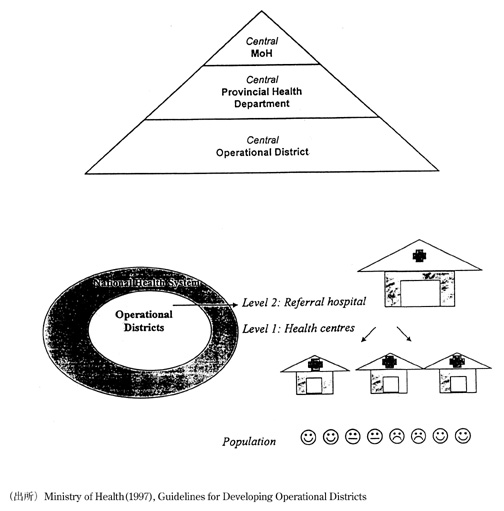

1994年から保健省は、「診療地区を単位とした保健医療システムを実施することを通じて、プライマリー・ヘルス・ケアを向上させ、普及させる」ことを主要目標として掲げて、カンボジアの保健医療システムの改革に乗り出した。新しい保健医療システムの概念図は図3-1に示したとおりである。それぞれのレベルの機能および役割について、以下略述する。

(イ)中央(保健省、主要機関)

保健省は下記の活動を通じて診療地区レベルの医療保健システムを支える:

- 保健医療に関する政策・戦略の策定

- 国家レベルの計画策定および州レベルの計画策定に対する支援

- 政策・計画のモニタリングと評価

- シニアスタッフの訓練

- 補助的資源(additional resources)の調達と分配

- 州および郡が政策を実施し、諸サービスを実施できるように支援すること

- 保健医療活動と外国援助についての調査、規制、およびコーディネーション

医学・薬学・歯学学科、および中央看護学校は、保健医療スタッフに基礎トレーニングを提供し、保健省人的資源局と緊密に連携しつつ、トレーニング・カリキュラムを作成する。

国立公衆衛生研究所は、保健医療の現状を評価する際、諸プログラムの効果を評価する際、および保健医療システムを構築していくためのオペレーションズ・リサーチを実際する際などにさまざまな支援を行う。

下記の国立病院等は、保健医療従事者を訓練し、調査研究活動を行うほか、特に紹介患者に対するサービスを提供する。

| 総合病院 | カルメット(Calmette)病院、シハヌーク病院 | |

| 小児病院 | 国立小児病院、カンタ・ボッタ(Kantha Both)病院 | |

| 外科病院 | コサマク(Kosssamak)病院 | |

| 産婦人科 | 1月7日(7th January)病院、母子保健センター | |

| 結核 | 結核病院 | |

| 耳鼻咽喉 | アンドゥオン(Ang Doung)病院 | |

| その他 | パスツール研究所、国立血液銀行 |

(ロ)州(中間)レベル

各州保健医療局の主な役割は保健省と各診療地区とを結びつけることである。

(ハ)診療地区(末梢)レベル

診療地区(the Operational District)は、保健医療システムにおいて最も住民に近く、最も末梢的な基本単位である。診療地区には、ヘルスセンターと紹介病院(referral hospital)が含まれる。

ヘルスセンターは、Minimum Package of Activites(MPA)を通じて、プライマリー・ヘルス・ケアを住民に提供するものである。

紹介病院はヘルスセンターを補完するものであり、その目的は下記の通りである。

- ヘルスセンターによっては提供されない保健医療サービスを診療地区住民に提供すること。(診療行為、複雑な健康上の問題の観察と治療)

- 臨床訓練と監督によって、診療地区のヘルスセンターを支えること。

紹介病院によって提供される内容は、Complementary Package of Activities(CPA)に基づくものである。

図3-1 新しい保健医療システムの概念図