II カンボジアにおける貧困問題

1.貧困の歴史的背景

1970年3月にロンノル内閣によって国家元首を解任されたシハヌークは、北京にて亡命政府を樹立すると同時に、反ロンノル武力闘争を遂行するために民族統一戦線をクメールルージュとともに組織した。一方では、米国がカンボジア領内に展開する北ベトナム軍・南ベトナム解放戦線を撲滅するためとして、ロンノル政権の了解のもとでカンボジア東部諸州に集中爆撃を行った。こうした戦乱のために多くの国民が難民化し、農業を始めとする経済活動はほぼ完全に放棄された。

1975年4月、民族統一戦線のプノンペン入城とサイゴン陥落により、上述のような戦乱は終わりを告げた。しかし、ポルポト派が実権を握り、以後3年8カ月あまりの期間、既存の文化や社会・経済システムはすべて破壊の対象となった。ポルポト政権下で死亡した国民は100万人とも200万人とも推計されている。健全に機能している社会であれば死亡しなかったであろうがポルポト政権下であるがゆえに死亡したという意味において人為的に実に多くの死がもたらされたのである。

1979年初、ベトナムは救国民族統一戦線を後援するという体裁をとってポルポト政権を打倒し、人民革命党政権を擁立した。ポルポト政権崩壊直後の惨状に対しては、国際社会は非常に寛大な人道援助を行ったが、82年、国連によって緊急事態の終了が宣言された。その後、人民革命党政権を承認しない多くの西側諸国はカンボジアに対する開発援助を行おうとはしなかった。一方、国連においても代表権は人民革命党政権ではなく、引き続きポルポト派(82年以降は民主カンプチア連合政府)に与えられた。こうして西側諸国と国連という開発援助の主要供与主体から援助を拒絶された人民革命党政権は、国土の復興に取り組むにあたって、ソ連やベトナム他の東側諸国、および各国NGOによる援助のみを頼りにするほかなかった。このような国際的な孤立状態は91年10月にカンボジア紛争の政治的解決のためのパリ和平協定が調印されるまで、10年以上に及んだ。

このように見ると、現在のカンボジアの貧困は、1970年前後からおよそ20年以上もの長期にわたる戦乱と国際的孤立のために、暴力的破壊の可能性にさらされ続け、発展への方途を閉ざされてきた結果として生じていると言って過言ではないであろう。

2.貧困ラインの設定と「所得貧困」

カンボジアの貧困に関する基礎資料としては、1993/94年社会経済調査によって得られたデータを用いて作成されたA Poverty Profile of Cambodia (Nicholas Prescott & Menno Pradhan, World Bank Discussion Paper No.373, World Bank, 1997. 以下『1993/94年貧困プロフィール』とする)、および97年社会経済調査に基づいて上記内容を更新した形になっているA Poverty Profile of Cambodia-1997 (Ministry of Planning, Royal Government of Cambodia, 1998. 以下『1997年貧困プロフィール』とする)の2点がある。

この2資料では「貧困」の定義として「所得貧困」が採用されている。「所得貧困」とは、「それ以下では生存が脅かされる、さまざまな財(食糧、医療、家屋等々)の消費水準(あるいはそれを実現する実質所得水準)」を示す貧困ラインを設定し、その貧困ラインに達しない個人あるいは世帯を「貧困層」と定義することによって把握される「貧困」のことである。『1993/94年貧困プロフィール』では貧困ラインは以下のような過程を経て算出された。

- (イ)人の生存にとって必要不可欠な最たるものは食糧である。

- (ロ)長期的な健康を維持し、通常の日常生活をおくるために必要なエネルギー摂取量として2,100カロリー/日を基準として採用する。

- (ハ)2,100カロリー/日を摂取する際の典型的な食品の組み合わせとしては、1人当たり消費支出で中位に属する世帯における食品の組み合わせを採用する。

- (ニ)典型的な食品の組み合わせによって2,100カロリー/日摂取するために必要となる各品目の量を求める(食品群の設定)。

- (ホ)上記食品群を消費するために必要な支出額を、各地域における市場価格を用いて算出する(食糧貧困ラインの設定)。

- (ヘ)食糧以外の支出については、食糧貧困ラインと同額の支出を行っている世帯における非食糧支出額を基準として採用する。

- (ト)食糧貧困ラインとして設定した額に上記の非食糧支出額を加える(貧困ラインの設定)。

| 1993/94年 | 1997年 | |||||

| プノンペン | その他都市部 | 農村部 | プノンペン | その他都市部 | 農村部 | |

| 食糧貧困ライン | 1,185 (0.45) |

995 (0.38) |

881 (0.34) |

1,378 (0.47) |

1,102 (0.37) |

940 (0.32) |

| 非食糧支出 | 393 (0.15) |

269 (0.10) |

236 (0.09) |

441 (0.15) |

305 (0.10) |

270 (0.09) |

| 貧困ライン | 1,578 (0.60) |

1,264 (0.48) |

1,117 (0.43) |

1,819 (0.62) |

1,407 (0.48) |

1,210 (0.41) |

出所:Minstry of Planning(1998)より作成

『1997年貧困プロフィール』における貧困ラインとしては、93/94年の貧困ラインに対してこの間の物価変動を反映させるような修正を施した値が採用されている。それぞれの値は表2-1にまとめて示した。

このようにして設定された貧困ラインを基準として用いて、カンボジアにおける貧困について推計した結果を示したのが表2-2である。これによれば、貧困層と見なされる人々は、調査対象地域居住者の4割近く(1993/94年39.0%、97年36.1%)に達している。また、調査の対象となった人口の約8割(93/94年78.2%、97年79.4%)は農村部に居住しているが、そうした農村部居住者の約4割(93/94年43.1%、97年40.1%)が貧困層であり、しかもプノンペンにおける貧困層よりも貧困の度合いがより深刻であるとの結果が出ている。したがって、貧困層として見なされる人々の大部分(93/94年86.5%、97年88.1%)は農村部に居住していることになる。

| 居住人口の割合 | 人数指数(2) | 貧困ギャップ指数(3) | |||

| 当該地域居住人口のうち、貧困ラインを下回る人口の割合(%) | 貧困全体に対する寄与度(%) | 指数(%) | 貧困全体に対する寄与度(%) | ||

| プノンペン | 10.7 | 11.4 | 3.1 | 3.1 | 3.6 |

| その他都市部 | 11.0 | 36.6 | 10.4 | 9.6 | 11.6 |

| 農村部 | 78.2 | 43.1 | 86.5 | 10.1 | 84.9 |

| 全体(1) | 100.0 | 39.0 | 100.0 | 9.2 | 100.0 |

| 居住人口の割合 | 人数指数(2) | 貧困ギャップ指数(3) | |||

| 当該地域居住人口のうち、貧困ラインを下回る人口の割合(%) | 貧困全体に対する寄与度(%) | 指数(%) | 貧困全体に対する寄与度(%) | ||

| プノンペン | 9.9 | 11.1 | 3.1 | 2.2 | 2.5 |

| その他都市部 | 10.7 | 29.9 | 8.9 | 7.5 | 9.2 |

| 農村部 | 79.4 | 40.1 | 88.1 | 9.7 | 88.3 |

| 全体(1) | 100.0 | 36.1 | 100.0 | 8.7 | 100.0 |

(2)支出が貧困ラインを下回っている人数によって、貧困の出現度を測る指数。

(3)支出が貧困ラインを下回っている人々の、その下回っている程度の平均値によって、貧困の深刻度を測る指数。

出所:Prescott & Pradhan (1997)およびMinistry of Planning (1998)より作成。

3.カンボジアの貧困の特徴-マクロレベル-

『1993/94年貧困プロフィール』および『1997年貧困プロフィール』における貧困推計の基礎となっている93/94年と97年の社会経済調査の調査対象地域(サンプリングフレーム)は、種々の事情によりカンボジア全土を含むものとはなっていない。また、この2回の調査それぞれの対象地域は相互に重なっていない部分もあるために、厳密に言えば、『1993/94年貧困プロフィール』と『1997年貧困プロフィール』における貧困推計は時系列の比較をなしうるものではない。しかし、表2-2に見るように、両者ともほぼ同様の傾向を示していることから、これらの推計を「カンボジアの貧困」に敷衍して論じても大きな誤りは生じないと考える。本節では、この二つの貧困推計から読み取れるカンボジアの貧困のマクロレベルの特徴について考察する。

第1に、国民の約4割が貧困ラインを下回る消費支出しかなしえていないということはすなわち、カンボジアの貧困は国民全体の生活水準に関わる問題であると理解するべきである。カンボジアにおける貧困ラインは1日当たり2,100カロリー/日の食物摂取、および1日当たり0.15米ドル(年間約55米ドル、1997年プノンペン)もしくは1日当たり0.09米ドル(年間約33米ドル、97年農村部)の支出にて得られる食糧以外の財・サービスとされている。これがカンボジアにおける「妥当な最小限」の生活を正しく示しているとすれば、設定されている貧困ラインは、DACの『21世紀に向けて:開発協力を通じた貢献』が「極端な貧困」としている年間所得370ドルの水準を大きく下回っている。また、貧困ラインのすぐ上とすぐ下とで生活水準にそれほど大きな差が生じうるのかという問題点を考慮すれば、国民の少なくとも半数程度が貧困ライン未満ないしは貧困ラインと同程度の支出にて暮らしていると想定してもあながち的外れではないだろう。当然のことながら、カンボジアにおいても特定の社会階層に特有の貧困状況も存在するであろうが、カンボジアの貧困がこのように国民全体の生活水準の低さとして現れている点も失念してはならない。

第2に、カンボジアの貧困は政府の産業政策と深く関わっている点が指摘できる。農村部居住者の4割近くが貧困層であり、カンボジアの貧困層の約9割がこうした農村部居住者で占められていることはすでに言及した。このことからもカンボジアでは貧困と農業生産は深い関わりがあるであろうことが十分に推察できるが、世帯主の職業別に貧困の出現度を比較することによって、より明確になる。

貧困の出現度を世帯主の職業ごとに示したのが表2-3である。これによれば、世帯主が農業に従事している世帯で暮らしている人々の44%が貧困ライン未満の支出水準で暮らしており、貧困層全体の7割強がこうした人々によって占められている。また、その下回っている程度も、世帯主が他業種に従事している場合よりも甚だしいことが示されている。したがって、政府が農業収益率の引き上げに資するような産業政策を実施すれば、カンボジアの貧困層の7割が何らかの所得の改善を見ることになる。しかもより深刻な貧困に直面している層の貧困軽減に結びつく可能性が非常に高いと考えられよう。

| 世帯主が従事している職業 | 調査人口に占める割合 | 人数指数 | 貧困ギャップ指数 | ||

| 指数(%) | 貧困全体に対する寄与度(%) | 指数(%) | 貧困全体に対する寄与度(%) | ||

| 農業 | 59.1 | 43.6 | 71.3 | 10.8 | 73.1 |

| 鉱工業 | 4.7 | 28.9 | 3.8 | 4.9 | 2.6 |

| 建設・公益事業 | 2.0 | 37.8 | 2.1 | 7.1 | 1.6 |

| 商業 | 6.8 | 18.7 | 3.5 | 4.4 | 3.4 |

| 運輸・通信 | 3.6 | 19.9 | 2.0 | 4.3 | 1.8 |

| 行政サービス | 4.7 | 18.0 | 2.4 | 3.9 | 2.1 |

| 教育・医療 | 3.0 | 17.0 | 1.4 | 2.5 | 0.9 |

| その他サービス | 1.8 | 26.5 | 1.3 | 7.1 | 1.5 |

| 職種不明 | 2.3 | 33.6 | 2.1 | 7.2 | 1.9 |

| 失業中 | 0.4 | 27.0 | 0.3 | 9.8 | 0.4 |

| 非労働力人口 | 9.7 | 31.2 | 8.4 | 8.3 | 9.2 |

| 報告なし | 1.9 | 27.1 | 1.4 | 6.5 | 1.4 |

| 全体 | 100.0 | 36.1 | 100.0 | 8.7 | 100.0 |

4.「ケイパビリティ」とカンボジアの貧困

前節までは「所得貧困」の概念を用いて、カンボジアの貧困について考察してきたが、本節ではアマルティア・センが提唱した「ケイパビリティ」概念を用いて検討する。

「ケイパビリティ」とは「個々人に与えられた潜在的な選択能力」と定義される。「潜在的な選択能力」が高ければ高いほど、「消費を選択することのできる財の集まり」は大きくなる。実際に消費するしないに関わらず、「獲得し消費しうる財の種類も量も多い」という意味において、ケイパビリティが高いことは望ましいと考えられる。したがって、開発とは「個々人のケイパビリティの拡大」を意味する。反対に、貧困とは「獲得し消費しうる財の種類も量も非常に少ない」状態である。その原因は「潜在的な選択能力」が非常に低い(もしくは制限されている)というところにある。したがって、貧困とは「個々人の基礎的なケイパビリティの欠如」として理解される。

貧困を「個々人の基礎的なケイパビリティの欠如」と理解すると、「所得貧困」とは「所得の低さのゆえにケイパビリティが非常に低い」状態として理解できる。所得水準は人々のケイパビリティを決定するおそらく最も重要な要因ではあろう。しかし、ケイパビリティのあり方は、所得水準によって全面的に決定されるものではなく、歴史的経緯や社会のあり方などにも深く依拠している。貧困を「基礎的なケイパビリティの欠如」という観点から検討する意義はここにある。

(1)国のレベルにみるケイパビリティの欠如

戦争・紛争こそケイパビリティの欠如した最悪の状態である。すでに述べたように、カンボジア国民は長年にわたってこの「最悪の状態」におかれてきた。しかもカンボジア国民が経験した「ケイパビリティの欠如」の状態は戦争・紛争だけではない。政権それ自体が伝統文化を否定し、既存の社会経済システムを破壊し、国民を強制労働にかり出すことによって、自国民のケイパビリティをあらゆる側面において極端まで失わしめたポルポト時代という未曽有の時代を経験している。ポルポト時代の極端な「ケイパビリティの欠如」、すなわち国民にとって「獲得し消費しうる財がほとんどない」がゆえに生じたのが100万人とも200万人とも推計される大量の死亡であった。

| 年齢層 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ |

男女比 104.0 105.0 106.0 97.7 83.5 87.4 83.1 81.4 65.5 76.8 76.1 74.8 76.4 70.4 70.8 69.0 |

カンボジア国民が経験した「ケイパビリティの欠如」はあまりにもはなはだしいものであったため、カンボジアは国レベルのケイパビリティさえも大きく削がれてしまった。そして、今なお、カンボジアの開発に対する大きな制約条件となっているのが、(イ)40代前半~半ばの層における男女比の不均衡さ、(ロ)30代の男女の学歴の低さ、(ハ)四肢切断者の多さ、(ニ)経済・社会インフラの貧しさ、などである。カンボジアの開発の足枷となっている問題はこの4点に限らず他にも多々あろうが、なかでもこの4点はカンボジアに特殊な事情であり、特筆されるべき点であると考えるので、以下、順に略述する。

- (イ)1996年時点で40~44歳の層における男女比は、女性100人に対して男性65.5人でしかなく、その前後の年齢層に比しても異常に不均衡である(表2-4)。この年齢層は、70年代前半の内戦時代に10代後半を迎え、ポルポト政権下で20代前半をすごしている。つまり、この間、兵士としても労働力としても最も酷使された年齢層である。

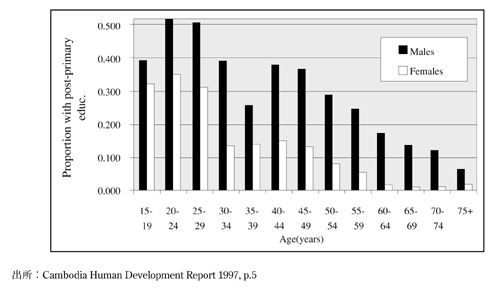

図2-1 初等教育以降の教育を受けた人口の割合(1996年)

- (ロ)図2-1に明らかなように、1996年時点で30代の年齢層においては、少しでも中等教育を受けた人々の割合が、その前後の割合に比して格段に低い。この傾向は特に30代男性に関して顕著である。この年齢層はポルポト時代に10代後半を迎えたため、大部分は現在に至るまで中等教育以上の教育を受ける機会に恵まれなかったものと考えられる。

- (ハ)カンボジアでは1960年代末以来約20年間にわたって無秩序に地雷が用いられてきた。その被害は甚大であり(表2-5)、男性人口の約0.8%、全人口の約0.5%が四肢切断者であるとの調査結果が出ている(表2-6)。しかも、地雷による被害の最大の特徴は、四肢切断によって被害者の労働能力を大きく削いでしまうことである。すなわち、労働力人口を実質的に減少させるのみならず、被扶養者をも実質的に増加させるという「負の経済的効果」が生じるのである。

| 全国 | プノンペン | その他都市 | 農村部 | |

| 全体 | ||||

| 先天性 | 24.8 | 30.7 | 13.4 | 25.7 |

| 戦争・紛争 | 12.7 | 11.6 | 16.4 | 12.3 |

| 地雷の爆発 | 8.0 | 6.7 | 10.7 | 7.8 |

| 疾病 | 30.0 | 21.4 | 30.8 | 30.7 |

| 事故 | 13.0 | 16.0 | 14.2 | 12.6 |

| その他 | 6.2 | 4.5 | 8.6 | 6.0 |

| 不明 | 5.3 | 9.1 | 5.8 | 4.9 |

| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 男性 | ||||

| 先天性 | 19.8 | 23.8 | 10.5 | 20.7 |

| 戦争・紛争 | 18.3 | 16.2 | 21.0 | 18.2 |

| 地雷の爆発 | 11.5 | 7.9 | 16.0 | 11.1 |

| 疾病 | 27.1 | 22.9 | 26.4 | 27.5 |

| 事故 | 13.7 | 14.5 | 15.8 | 13.4 |

| その他 | 4.4 | 5.6 | 3.8 | 4.4 |

| 不明 | 5.2 | 9.0 | 6,4 | 4.7 |

| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 女性 | ||||

| 先天性 | 33.9 | 39.9 | 19.3 | 35.1 |

| 戦争・紛争 | 2.3 | 5.5 | 7.0 | 1.3 |

| 地雷の爆発 | 1.7 | 5.1 | - | 1.5 |

| 疾病 | 35.2 | 19.2 | 39.7 | 36.5 |

| 事故 | 11.7 | 18.0 | 11.0 | 11.1 |

| その他 | 9.5 | 3.0 | 18.3 | 9.1 |

| 不明 | 5.7 | 9.2 | 4.6 | 5.4 |

| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 全国 | プノンペン | その他都市部 | 農村部 | |||||

| 障害者全体に占める割合(%) | 10万人あたりの出現率 | 障害者全体に占める割合(%) | 10万人あたりの出現率 | 障害者全体に占める割合(%) | 10万人あたりの出現率 | 障害者全体に占める割合(%) | 10万人あたりの出現率 | |

| 全体 | 22.0 | 479 | 14.9 | 252 | 24.0 | 525 | 22.5 | 502 |

| 男性 | 27.0 | 799 | 19.4 | 392 | 29.8 | 938 | 27.2 | 831 |

| 女性 | 13.1 | 190 | 8.9 | 123 | 12.2 | 165 | 13.6 | 201 |

- (ニ)カンボジアの経済的インフラストラクチャーは1970年代前半の内戦期に破壊された後、90年代になるまで、新規建設のみならず修復もほとんどなされてこなかった。また、社会的インフラストラクチャーについても、戦乱とポルポト政権下における意図的な破壊のために、79年に人民革命党政権がカンボジアを引き継いだ当時、ほとんど存在しないに等しい状況にあった。このような経済・社会インフラストラクチャーは、パリ和平協定調印(91年10月)以後の諸外国の積極的な援助のおかげで、かなりの程度の修復・改善がなされつつあるものの、依然として非常に未整備な状態にあると言わざるをえない。

(2)国民レベルにみるケイパビリティの欠如

カンボジアには「所得貧困」が非常に広範囲に存在している。貧困を「基礎的なケイパビリティの欠如」と定義した場合、論じるべきは所得水準の低さそのものではなく、なぜその世帯ないしはその個人がそのような低い所得しか得られないのか、この点である。また、その世帯ないしはその個人がなぜ貧困ライン未満の所得しか得られないのかという点を明らかにすれば、カンボジア社会において貧困層が特に集中しているグループを特定し、狭義の「貧困対策プロジェクト」の援助対象を設定(ターゲティング)することができる。

しかしながら、カンボジアではこの種の連関性に注目した調査はまだない。また、この種の連関性を十分に考察しうるデータにも欠けているというのが現状である。ただ、歴史的経緯および経済・社会状況から、貧困とされる世帯ないしは個人の属性の幾つかを引き出すことができる。本節ではそのうち(イ)女性と子供のみからなる世帯、(ロ)地雷被害者(四肢切断者)を含む世帯、(ハ)プノンペンにおける貧困世帯と農村部における貧困世帯、(ニ)地雷埋設地域に居住する世帯、これら4点について略述する。

- (イ) 「カンボジアではポルポト時代に男性が多く死亡したので、女性に負担がかかっており、女性世帯主世帯は貧困にあえいでいる」とごく一般的に言われることが多い。しかし、『1993/94年貧困プロフィール』と『1997年貧困プロフィール』では、「女性世帯主世帯のほうが男性世帯主世帯に比べて貧困になりやすいとは言えない」という結果が出ている(貧困層である割合=男性世帯主世帯39.8%、女性世帯主世帯34.6%(93/94年)、男性世帯主世帯36.7%、女性世帯主世帯33.4%(97年))。ここには「女性世帯主世帯」の定義上の問題がある。「女性が世帯主である世帯」には、例えば老いた母親が未婚の子供達や独立前の娘夫婦などと一緒に世帯を形成している場合なども含まれることになり、むしろこの場合は複数の男性労働力によって家計が維持されている可能性が高い。すなわち、「女性が世帯主である世帯」と「男性労働力が皆無な世帯」とは同じではないのである。「男性労働力が皆無な世帯」すなわち母子家庭が貧困になりやすいのは、国・地域を問わずかなり普遍的な傾向であり、カンボジアもその例外ではないであろう。しかし、母子家庭の貧困の要因を考察するにあたっては、単に「男性人口が少ない」というところに求めるのではく、まずはカンボジアにおける母子家庭のあり方を見極める必要がある。

- (ロ)地雷の被害がもたらす国レベルの「負の経済的効果」については既述した。地雷の被害は、世帯レベルではより直接的かつ厳しい結果をもたらす。被害にあったのがその世帯の主たる働き手であった場合、働き手を失うのみならず、新たに扶養家族を抱え込むという経済負担がその世帯にのしかかってくるのである。すなわち、地雷による四肢切断という被害は、被害に遭った本人のみならず、世帯全体を貧困に落ち込ませかねないのである。新たな被害者を生まないという観点からは地雷除去は非常に重大な課題であるが、同時に、すでに被害に遭った人々を含む世帯、特に被害者がかつてその世帯の主たる働き手であった世帯の生活水準の改善に焦点をあてることは、すぐれてカンボジア的な貧困軽減対策であると考えられる。

- (ハ)カンボジアの「所得貧困」は農村部に集中している(表2-2)。しかし、プノンペンにおいても居住人口の1割以上(1993/94年11.4%、97年11.1%)が貧困ライン未満の生活水準にあるとされており、これは決して少ない割合ではない。農村部における貧困を軽減させる方法のひとつとして、農業収益率を上昇させるような政策が考えられるが、当然のことながらプノンペンにおける貧困の軽減にはまた別の方途が必要となろう。こうした方途について考察するためには、農村部における貧困とは異なるプノンペンにおける貧困の現れ方について十分に理解する必要がある。

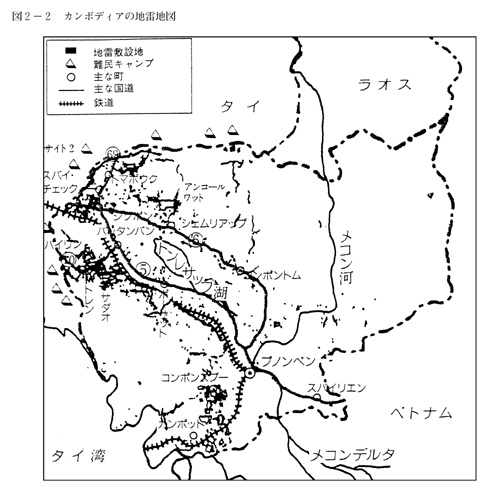

- (ニ)カンボジアには人口とほぼ同数の地雷が埋まっているとみられている。図2-2はカンボジア地雷対策センター(Cambodia Mine Action Center: CMAC)の調査によるカンボジアの地雷地図である。地雷埋設地はカンボジア北西部に特に集中し、その後鉄道沿いに南東海岸部まで続いている。中央平原部に比較的地雷が少ないことから、幸いにして稲作可耕地が地雷埋設地となっている割合はわずかに1.8%であると推定されている。こうしたことからわかることは、問題は「地雷の多さ」や「地雷のために可耕地が限られている」ことではなく、特定地域の人々が特に厳しく地雷の恐怖に脅かされつつ暮らし、地雷のために生産活動を大きく制約されているという事実である。国民全体、もしくは農民全体に対する割合としては非常に小さいかもしれないが、地雷の恐怖のうえに暮らしを立てている村があり、そうした村々の貧困を考える際にこそ、地雷除去はきわめて重大な問題となるのである。

5.カンボジア政府の貧困問題に対する政策

カンボジアは、開発計画において、社会経済問題の根幹は貧困問題であり政府が取り組むべき緊急課題と明記している。国家計画・開発計画等にみる貧困問題に対する政策は以下の通りである。

(1)「カンボジアの復興・開発に関する国家計画」(National Programme to Rehabilitate and Development Cambodia)

カンボジア王国政府が中長期的に目指すべき包括的目標を定めたのが、94年3月のカンボジア復興閣僚会議で発表された「カンボジアの復興・開発に関する国家計画」である。この計画で究極の国家目標として掲げられているのは、下記の2点である。

- (イ)公平、公正、かつ平和な社会を構築すること。

- (ロ)経済成長率を引き上げることによって、すべての国民の生活水準を向上させること。

具体的な取り組みとしては、下記の5点が表明されている。

- (イ)2004年までに1994年時点の実質GDPを倍増させ、カンボジアの農業、工業および観光の潜在力を活用すること。

- (ロ)今後10年以内に、生活水準の大幅な向上と平和な暮らしを保証するために、保健医療、教育その他の社会サービスが全国民に行きわたるようにする。

- (ハ)政府の開発課題の中心として農村開発に取り組むことによって、農村の生活水準を向上させる。

- (ニ)社会的にも政治的にも財政的にもそして環境面でも持続的な開発パターンを確立する。

- (ホ)国内資金調達能力を強化して、財政援助と技術援助に対する経常的な依存を減らす。

(2)「第1次社会経済開発計画1996-2000年」(The First Socioeconomic Development Plan 1996-2000)

「カンボジアの復興・開発に関する国家計画」で掲げられた包括的目標の実現に向けて、具体的な中期目標を分野別に定めたものが「第1次社会経済開発計画1996-2000年」である。この計画は、カンボジアの社会経済問題の根幹にあるのは貧困問題であり、したがって貧困の撲滅こそ政府が取り組むべき緊急課題であるとの認識に立って策定されている。そして、貧困対策を広範囲かつ継続的に実施するための資金を確保するためには、経済成長が不可欠であるとの論理によって、農業を含む産業開発や経済的インフラストラクチャーの整備の必要性も謳われている。

この計画ではカンボジアの総世帯の38%(=総人口の30%)が貧困ライン未満の生活水準であると見積もられている。『1993/94年貧困プロフィール』の推計値とは異なっているのは、93/94年社会経済調査に基づいてはいるが、『1993/94年貧困プロフィール』とは設定された貧困ラインの水準が若干違っているためである。そして、カンボジアの貧困に見られる特徴、および政策実施上の留意点として、次の5点を指摘している。

- (イ)カンボジアには、貧困と密接な関係がある「傷つきやすさ(vulnerability)」がいくつも存在している。例えば、非常に多くの家族が移動を余儀なくされ、親兄弟を失い、身体に障害を受けている。したがって貧困の悪循環を断ち切るためには、「傷つきやすさ」のさまざまな側面に配慮をはらい、かつ、インフラの再建のみならず社会の再建に結びつくような方法を考慮しなければならない。

- (ロ)現在のカンボジアでは、人材資源の開発と貧困軽減はほとんど分かちがたい。したがって「経済開発」もしくは「インフラ整備」に対するのと少なくとも同程度の公共支出が「社会開発」に対しても、振り向けられるべきである。

- (ハ)カンボジアの貧困層のほとんどは農村部に居住している。したがって、貧困軽減および人的資源開発のためのいかなる政策もまず農村部に焦点を当てるべきである。農村開発なくしては平和の永続もありえず、持続的な発展もない。

- (ニ)貧困層の大部分は農村部に居住しているとしても、都市、特にプノンペンでも貧困層が増大してきている。予定されている公務員の削減や軍隊の動員解除が進めばこうした貧困層はますます増大しかねない。したがって、都市部の貧困軽減のためにも資金を取りおいておくべきである。

- (ホ)貧困軽減のための取り組みは全般的には既述のとおりであるが、貧困は、特定の「傷つきやすい」グループに最も厳しい負担を負わせるものである。そうしたグループとしては女性と子供(特に寡婦、孤児、ストリートチルドレン)、四肢切断者、難民、避難民、老人、病人、少数民族などがあげられる。したがって、政府による取り組みのなかには、こうしたグループを特に対象としたプログラムが組み込まれるべきである。そうしたプログラムなくしては、これらのグループの人々は経済発展から取り残されてしまう。

(3)「1999年 社会経済開発-要請と提案-」(Socio-Economic Development; Requirements and Proposals, January 1999)

この文書は、1999年2月25~26日に東京で開催された支援国会合において、カンボジア政府側から提出されたものである。91年10月のパリ和平協定以来の成果を略述した後、カンボジア政府が今後数年間に取り組むべき課題を整理し、そうした取り組みに必要となる支援を国際社会に対して求めている。

ここで提案されている開発計画はもっぱらマクロ的側面に関するものである。冒頭で、「経済成長は、速やかでかつ持続的な成長と発展のため、貧困と戦うため、そして外国援助に対する依存を減らすための第1の鍵である。」と述べて、「第1次社会経済開発計画」と同様に経済成長こそ貧困軽減の前提条件となるとの認識が示されている。そして経済成長を実現するためには、(イ)国内税・関税の徴収能力の向上、統治(ガバナンス)の向上、および密輸の防止を通じた国内資金の調達、(ロ)国有財産の適切な利用、特に森林資源管理と森林収入の完全な捕捉、(ハ)公共サービスの改革と軍の動員解除、この3点の改革が必要であり、これらの諸改革が実現すれば、年率7~8%のGDP成長が見込め、財政収入も98年で対GDP比8~9%にすぎないものが、2002年までには対GDP比13~14%に増加させることができる、との見通しを立てている。

すなわち、カンボジアの農村部に広範に広がる「所得貧困」はまずは経済成長によってある程度は軽減されうるとしたうえで、同時に「傷つきやすい人々」に対する支援を可能にするような政府財政の健全化を図ることが当面の課題として設定されている。

(4)カンボジア政府の貧困対策の特徴

ここまでは、カンボジア政府の中長期的な包括的目標を定めた「カンボジアの復興・開発に関する国家計画」、5カ年間の具体的目標を定めた「第1次社会経済開発計画1996-2000年」およびこれらの計画に謳われた目標を達成するために必要な援助を要請するための文書である「1999年社会経済開発-要請と提案-」の内容について略述した。

こうした諸文書の内容を検討することによって明らかになったのは、第1に、カンボジア政府もカンボジアの貧困は国民全体の生活水準に関わる問題であると認識しているということである。経済成長の波及効果に頼るだけでは、貧困問題の早期かつ完全な解決は見込めないという点は押さえつつも、経済成長なくしてはカンボジアの貧困は軽減されないという判断をはっきりと示している。

第2に、カンボジア政府は、カンボジアにおける貧困軽減は産業政策と深く関わっているという見解をもっているということである。この見解が特にはっきりと示されているのは「1999年社会経済開発-要請と提案-」の「農業、林業、漁業」の項目である。ここには「経済成長率を持続的に引き上げ、かつ農村の貧困をかなりの程度減少させることは、農業とその関連分野(畜産、漁業、林業)の対GDP寄与度、および農産物加工業の対GDP寄与度をいかに引き上げるかにかかっている」と述べられている。

第3に、貧困と密接な関係がある「傷つきやすさ」、それもカンボジアに特有の「傷つきやすさ」があること、そして「傷つきやすい」グループを特に対象としたプログラムないしは支援策が必要であるという点は繰り返し強調されている。しかし、「傷つきやすさ」の具体的内容、およびそうしたグループに対するプログラムないしは支援策の具体例についてはほとんど述べられていない。

したがって、カンボジア政府のさらなる課題としては、第1に、「傷つきやすい」人々を特定し、それぞれの「傷つきやすさ」と貧困との関係を明らかにしたうえで、具体的なプロジェクトないしは支援策を策定していくことがあげられる。ついで、こうした狭義の「貧困プロジェクト」を国家レベルの開発計画のなかに適切に位置づけることが必要となろう。

第2の課題としては、産業振興のみならず保健・医療や教育といった諸分野における政策を策定する際に、貧困層の中でも特に「傷つきやすい」グループを排除する結果にならないように常に配慮を払うことである。狭義の「貧困プロジェクト」によって軽減しようとするのみならず、「傷つきやすい」グループの貧困に対する配慮を分野全体に関する政策の構成項目のひとつとして常に組み込むことが必要であろう。

| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 (Est. |

||||

| 歳入 | 4.4 | 6.2 | 5.4 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 8.1 | |||

| 税収入 | 2.3 | 4.4 | 4.3 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | |||

| 関税収入 | 1.6 | 3.2 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||

| 税外収入 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 3.7 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | |||

| 国営企業からの移転収入 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||

| 森林収入 | … | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |||

| 資本収入 | … | … | … | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | |||

| 歳出 | 7.8 | 9.8 | 11.2 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 13.9 | 11.7 | |||

| 経常支出 | 7.4 | 9.5 | 6.9 | 11.0 | 9.6 | 9.9 | 9.0 | 8.3 | |||

| 軍事費 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | |||

| 給与支払 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |||

| 文民部門 | 3.9 | 4.8 | 2.8 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | |||

| 給与支払 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||

| 資本支出 | 0.4 | 0.3 | 4.3 | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 5.0 | 3.4 | |||

| うち国内資金調達 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | |||

| 経常勘定赤字 | -3.0 | -3.3 | -1.5 | -1.4 | -0.6 | -0.8 | 0.6 | -0.5 | |||

| 総合赤字 | -3.4 | -3.6 | -5.9 | -6.8 | -7.7 | -7.2 | -4.3 | -3.7 | |||

| 資金調達 | 3.4 | 3.6 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 4.3 | 3.7 | |||

| 外国資本 | 0.5 | 0.1 | 4.4 | 7.0 | 7.8 | 7.0 | 4.9 | 2.8 | |||

| プロジェクト援助 | 0.5 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 6.3 | 5.7 | 3.8 | 2.8 | |||

| 財政支援 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | |||

| 国内資本 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | |||

| 銀行借入 | 1.1 | 4.5 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 1.2 | |||

(5)政府財政

(イ)歳入に関わる問題

近年のカンボジアの国家財政の概要とその推移については表2-7に示した。カンボジア政府の歳入は対名目GDP比率を近年急増させているとはいえ、1997年を除いては経常支出を賄うにも足りていない。資本支出のほとんどが外国資金によって賄われているというのが現状である。歳入不足の主要原因は、以下の5点である。

- 税法(the Law on Taxation)が適切に実施されていないこと。付加価値税導入が遅れたこと。

- 投資法(The Law on Investment)において広範に認められている免税措置。

- しばしば不当な政治的介入を伴う、恣意的な免税措置。

- 森林資源収入に対する捕捉が不十分なこと。

- 税務当局の能力が限られたものであること。

「1999年社会経済開発-要請と提案-」において「直近および中期的に最も重要な課題は、歳入源の確保および徴税である。2000年までに国内収入を少なくとも対GDP比13%にまで引き上げるべく、あらゆる努力を惜しまない。」と強調されているように、上述の問題点を克服し、国内資金調達能力を向上させることは、カンボジア政府が経済成長と貧困軽減に資するような政府機能を構築するために不可欠な課題である。

(ロ)歳出に関わる問題

カンボジアにおける公共サービス支出について、資金源別に示したのが表2-8である。この表によれば、国内資金によって賄われているのはわずかに4割強にすぎない。政府開発援助および非政府組織による援助活動によって、カンボジア国民の生活が大きく支えられていることが看取できる。特に、保健分野、それから農業および農村開発の分野における公共サービス支出についてこの傾向は強く表れている。

表2-9は、国内資金によって賄われている財政支出について、分野別かつ機能別に分類して示したものである。1995年以降、経常赤字は対GDP比1%未満に抑えられてきているが(表2-7)、現在の歳出構造には非常に重大な問題点があることがわかる。第1に、国防・警察分野における支出が約5割に達していること。その結果、社会・経済サービスに対する支出がきわめて圧迫されていることが指摘できる。第2に、給与支払いが支出の約4割を占めており、給与以外の経常支出や投資にまわる資金がきわめて限られていることである。第3に、国防分野における支出のうち、6割以上が給与支払いにあてられていることがわかる。

「1999年社会経済開発-要請と提案-」において、行政改革に取り組む旨が表明され、かつ、「カンボジア復員軍人支援プログラム」(Cambodia Veterans Assistance Program: CVAP)の実施に対して7540万米ドルの支援を要請しているのは、上記のような歳出構造を是正する必要があるからである。カンボジア政府が適切な公共政策を実施するためには、まず、そのための資金を確保しなければならない。

| カテゴリーAi | カテゴリーB | カテゴリーC | |

| 1.行政サービス | 1.9 | 2.9 | 3.4 |

| 2.国防・警察 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |

| (a)国防 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

| (b)国家警察 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |

| 3.社会サービス | 2.3 | 3.9 | 6.7 |

| (a)教育 | 1.0 | 1.7 | 2.7 |

| (b)保健 | 0.5 | 1.4 | 2.3 |

| (c)社会活動・復員軍人対策 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |

| (d)その他 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |

| 4.経済サービス | 1.2 | 5.3 | 9.8 |

| (a)農業 | 0.2 | 1.7 | 2.4 |

| (b)農村開発 | 0.1 | 0.2 | 3.1 |

| (c)運輸・民間航空 | 0.3 | 1.8 | 2.3 |

| (d)水道・公衆衛生ii | … | … | 0.3 |

| (e)通信 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |

| (f)工業・エネルギー・鉱業 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |

| (g)その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

| 全体 | 10.3 | 17.2 | 24.8 |

カテゴリーB:上記カテゴリーAに、ODAとNGOの資金による支出のうち国家財政に組み入れられた分を足し合わせたもの。

カテゴリーC:上記カテゴリーAとBに、ODAとNGOの資金による支出のうち国家財政に組み入れられていない分も足し合わせたもの。

(注)i:分野別分類不可能な外国による財政支援(対GDP比1.9%)を含む

ii:カテゴリーAとカテゴリーBにおいては、「水道・公衆衛生」は「工業・エネルギー・鉱業」の項目に含まれる。

(出所)World Bank(1999)より筆者作成

| 政府財政収入からの支出 | 外国資金による投資 | 合計 | ||||||

| 給与 | 給与以外O&M支出 | 補助金・移転支出 | 国内資金による投資 | カウンターパート・ファンド | 小計 | |||

| 1.行政サービス | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 3.4 |

| 2.国防・警察 | 2.7 | 2,2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 4.9 |

| (a)国防 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |

| (b)国家警察 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |

| 3.社会サービス | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 4.4 | 6.7 |

| (a)教育 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 |

| (b)保健 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 |

| (c)社会活動・復員軍人対策 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 |

| (d)その他 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |

| 4.経済サービス | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 8.6 | 9.8 |

| (a)農業 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 |

| (b)農村開発 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 3.1 |

| (c)運輸・民間航空 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 2.3 |

| (d)水道・公衆衛生ii | … | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.3 |

| (e)通信 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |

| (f)工業・エネルギー鉱業 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |

| (g)その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

| 全体 | 4.2 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 10.3 | 14.5 | 24.8 |

ii:政府財政における「水道・公衆衛生」は「鉱業・エネルギー・鉱業」に含まれる。

(出所)World Bank (1999).