第2章 対象国の政治・社会・経済概況

2.1 自然環境と社会環境

2.1.1 自然環境と社会・経済活動の変化

セネガル及びマリが位置する西アフリカの北部地域は、サハラ砂漠の南縁沿いに東西に広がる半乾燥地帯で、通常サヘル地域と呼ばれる。降水量が少ないため、生業は牛、ヤギ、ヒツジ、ラクダなどの牧畜、ソルガム、ミレットなどの雑穀栽培が中心であるが、セネガルの南部、セネガルとモーリタニアとの国境を画するセネガル川流域、マリのニジェール川流域では稲作も行われる。

同地域は、1969年~74年、82年~84年の2度にわたる大干ばつで多数の餓死者を出し、国際機関や先進国による援助が行われた。90年代に入り、気候の変動や経済的要因を受け、かつて遊牧を営んでいた人々が定住化を余儀なくされ、急速な都市化が進行するなど、地域全体が大きな社会変動に直面している。

近年、国際社会の中で「砂漠化」とその防止について関心が高まっている。サヘル地域では、牧畜が重要な生業の一つであるが、牧草量と家畜量の不均衡による過放牧と食糧増産の伴わない人口増加が砂漠化の進行を加速させる状況にある。また、砂漠化のみならず、セネガル一国を取ってみても、国内に多様な自然条件を抱えており、自然条件と社会的・経済的条件に配慮した開発に向けての対応が必要とされる。

2.1.2 民主化と内政の課題

同地域は、1980年代末以降世界的な民主化の波に巻き込まれた。セネガルはアフリカの民主主義国家として欧米から評価されている。マリでは、91年3月に23年間に及んだ軍人による独裁政治が終焉し、92年には自由選挙による政権交代を実現している。また、この時期は、NGOを含む民衆組織が活性化した時代でもある。現在では各国とも民主化の基盤が固められつつある。

中部・南部アフリカに比すれば、この地域の政治的安定性は全般的に高いと考えられるが、各国とも内政上の問題と無縁ではない。セネガルでは南部のカザマンス地方の分離独立問題が内政上の重要課題となっており、中央政府とカザマンス民主勢力運動の和平交渉が現在でも中断状態になっている3)。また、国内の人口の半数以上がアラブ系である隣国モーリタニアとの間では、89年に同国南部のセネガル川流域で起きたアラブ系モーリタニア人とセネガル人の間の紛争が政治的対立にまで発展した。その結果、セネガル国内のモーリタニア人が送還されるなど両国の経済に少なからず影響を与えたが、近年の両国関係は回復傾向にある4)。一方、マリでは北部のトアレグ族問題が懸念材料であったが、96年に和平が実現している。

セネガル及びマリの政治問題は、民族(あるいはエスニック・グループ)間の対立に関連している点で、他の多くのアフリカ諸国が直面する問題と共通している。両国とも旧宗主国言語であるフランス語を公用語として採用しているのは、公用語として特定の民族言語を選択することが困難で、独立時に各民族集団の利害から等距離にあると考えられる旧宗主国言語を選択せざるを得なかったためである。これも多くのアフリカ諸国と共通の課題であり、地域や家庭で使用される民族言語と教育などフォーマルな場で使用される言語が異なることは、教育の量的・質的改善を図る上での制約となっている。

セネガルでは、1990年以降地方分権化が推し進められている。世界銀行・IMFによる構造調整の一環であり、96年には地方分権化法が可決され、公共サービスの供給が地方政府レベルの責任に帰されることになった。社会的・文化的多様性を内包する同国で、その多様性を温存した形での地方開発が推進されることとなる。

2.2 経済・債務問題と構造調整

2.2.1 転換期にある経済

1980年代にサハラ以南アフリカへ導入された世界銀行の構造調整は、開始時にはさまざまな批判を浴びたものの、90年代に入り情勢に変化が見られた。特に、94年1月に世界銀行・IMFの強い圧力を受けてCFAフラン圏では大幅な通貨切下げを行ったが、同地域の経済状況が良好であることから、構造調整そのものに対する批判が沈静化している5)。CFAフラン切下げは、一次産品の価格上昇と競争力の回復をもたらし、CFAフラン圏の域内貿易を拡大させたものとして概ね積極的に評価できる。

しかしながら、アフリカ経済の停滞をめぐって、世界銀行・IMF主導の構造調整政策のみでの解決は困難であり、単なる金融バランスや価格構造の改善では、生産分野の低迷や市場の欠如などに対する根本的解決にはつながらない。セネガルでは、経済成長の要素が極端にサービス部門に偏重した傾向も見られる。また、経済のグローバル化、世界市場への統合と自由化という大変革の時代のなかでは、かつてのアジア経済の経験をそのまま導入することは難しい。

3) ガンビアを隔てて位置するセネガル南部の住民は、北部の大半を占めるイスラム教と異なり、キリスト教もしくは伝統宗教を信仰する者が多い。

4) 牧草地をめぐる牧畜民と農耕民の小さな争いから両国首都で相手国の人々を排斥する暴動が起きた。

5) この切下げ実施にあたり、フラン圏維持を再確認するとともに43億ドルの債務帳消しを約束、世界銀行・IMFは1994年から96年にかけ32億ドルの構造調整融資を行うこととした。

2.2.2 債務問題

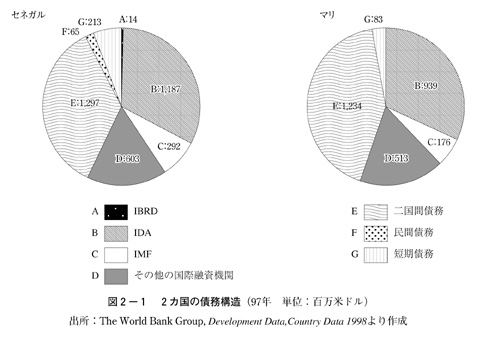

全般的にアフリカ諸国の対外債務の累積には改善が見られず、現在世界に38カ国ある重債務低所得国(SILIC)のうち31カ国がアフリカに集中する6)。1997年時点のセネガル及びマリの対外債務の構成は図2-1の通りであり、いずれも繰延べが難しい多国債務が債務総額に占める割合が高い状況にあった。

一方、世界銀行・IMFは、1996年の年次総会においてHIPCs(重債務最貧国)イニシアチブのもと、従来のパリ・クラブを軸とした二国間及び多国間債務の削減・繰延べ交渉を総合的に検討する枠組みを形成した。HIPCsイニシアチブでは、第1段階として3年間の構造調整プログラムを実施し、その結果を受けて第2段階では更に3年間、二国間債務の返済繰延べを受けながら構造調整プログラムを実施した上で債務削減を受けるという条件を提示した。現在6カ国がHIPCs債務救済の適格性を認められており、98年5月のバーミンガム・サミットでは、債務救済について国際機関と債権国の協力を推進していくことが確認された。

| 債務残高(1997) (百万米ドル) |

債務/GDP(%) | DSR | |||||||

| 1976 | 1986 | 1996 | 1997 | 1976 | 1986 | 1996 | 1997 | ||

| セネガル | 3,671 | 20.3 | 107.4 | 80.0 | 74.6 | 6.0 | 23.3 | 16.7 | 14.8 |

| マリ | 2,945 | 42.2 | 102.6 | 113.5 | 116.3 | 5.3 | 20.5 | 19.0 | 10.2 |

6) 世界銀行の定義では、GNPに対する債務返済額が48%~80%、輸出額に対する債務返済額が132~220%に達している国が重債務低所得国に相当する。

本調査の対象国である2カ国のGDPに対する債務の割合及び債務返済比率(DSR)の推移を表2-1に示す。DSRについては2カ国とも減少傾向にあるが、GDPに対する債務の割合を見た場合、マリについてはGDPに対する債務の割合が増加傾向にあるものの、セネガルについては1996年、97年と減少傾向にある。

こうした状況を背景に、セネガルに対してはHIPCs指定が行われなかった。マリについては1999年にパフォーマンスの見直しが行われる予定である。

一方、日本政府はセネガルに対し、債務繰延べを実施している。また、1998年に開催された第2回アフリカ開発会議(TICAD-II)では、アフリカ支援プログラムの経済開発のなかに、国際機関との協力を通じたアフリカ諸国の債務管理能力向上の支援を盛り込んだほか、600億円の円借款の債務帳消しを無償援助を活用して行うことを表明した7)。

2.2.3 農業部門における課題

1980年代半ばの干ばつと食糧危機以来、マリでは、プラス成長が維持されてはいるものの、全般的に農業生産が不振な状況にある。農業部門の強化は、食糧安全保障の側面からだけではなく、貧困に直面する人々の大半が農村部に居住することから極めて重要な課題である。農業生産の不振は、天候などの自然要因に加えて、生産性などの技術的要因、農業価格政策などの政策的要因、流通制度などのインフラ的要因等が考えられるが、世界経済がグローバル化し、国際的・外的影響がアフリカでも強まるなか、アフリカ諸国の国内消費者へより安価な農産品が流入するなど新たな課題も持ち上がっている。

世界銀行はバーグ報告書の中で、アフリカ経済の回復に向けて「農業を基盤とした輸出指向の開発戦略」を唱え、農業部門の成長のために小農への資源の集中、生産者価格の引き上げ、農業流通制度の改革などが必要であるとし8)、輸出産品の生産者価格引き上げ、農業分野における制度改革等を実現してきた。

現在は貿易自由化重視の視点から、価格自由化、貿易規制の廃止等が徐々に進められている。CFAフラン切下げによる輸入価格上昇という背景はあるものの、西アフリカ諸国でも、国際競争への準備ができていない同地域の小農は安価で良質な輸入農産品との競合に直面せざるを得ない状況にある。小規模な農業生産者に対して如何なる支援策を取っていくか、農業を基盤とする地方開発を如何に進めていくかは、西アフリカ諸国にとって極めて重要な課題である。

7) 債務救済無償はLLDC(後発開発途上国)については円借款(1987年度以前締結分)の債務が返済された場合には返済された元利合計額と同額の無償資金を供与する形態をとっている。

8) World Bank, Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action, 1981。通称バーグ報告書。

2.2.4 セネガル経済の現状

セネガル経済は96年に5.7%、1997年には5.2%の成長率を達成しており、同時期のインフレ率は96年に2.8%、97年に2.0%で推移した。また、98~2001年の年平均成長率は6.2%に達するものと予測される。現在の経済の上昇傾向に貢献しているのは主にサービス部門である(表2-2、2-3参照)。製造業の基盤は脆弱であり、外国企業進出等、経済関連の法制度が未整備であり、生産コストも比較的高いことから、外国直接投資は限られている。

世界銀行は、政府による改革が功を奏し、財政指標の改善のみならず、社会・経済指標にも改善が見られるとしている。ただし、一人当たりGDPについては低所得国の中で平均以上の値を示しているが、就学率、識字率等の社会開発指標は、改善傾向にあるとはいえ依然として平均以下の値である(表2-4参照)。失業率は慢性的に高く、特に都市部における20~35歳の年齢層の失業率は40%以上に達する。

| セネガル | マリ | |||||||

| GDP構成 | 1976 | 1986 | 1996 | 1997 | 1976 | 1986 | 1996 | 1997 |

| 農業 | 29.8 | 22.3 | 19.9 | 18.5 | 58.4 | 42.4 | 48.1 | 49.2 |

| 工業 | 13.6 | 17.5 | 21.9 | 22.2 | 10.4 | 16.0 | 16.6 | 17.3 |

| (製造業) | - | 12.5 | 14.8 | 14.8 | 5.7 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |

| サービス業 | 56.5 | 60.2 | 58.2 | 59.3 | 31.1 | 41.6 | 35.3 | 33.5 |

| 部門別成長率 | 1976-86 | 1987-97 | 1996 | 1997 | 1976-86 | 1987-97 | 1996 | 1997 |

| 農業 | -0.7 | 1.0 | 7.5 | -2.2 | 0.6 | 3.6 | 1.2 | 2.8 |

| 工業 | 3.4 | 2.9 | 7.3 | 6.7 | 2.6 | 5.9 | 8.7 | 21.7 |

| (製造業) | 4.1 | 1.6 | 4.8 | 3.6 | 6.0 | 4.7 | 6.1 | 4.6 |

| サービス業 | 2.7 | 2.2 | 4.6 | 7.2 | -0.7 | 1.7 | 5.6 | 3.9 |

1994年のCFAフラン切下げは、輸出拡大によって落花生、綿花生産者に恩恵をもたらしたとされるが、一方で米などの輸入価格の上昇につながった。同時期に米の輸入自由化が実施されたが、米の小売価格は下落せず、結果として米から伝統的穀物への消費の転換がみられる一方で、貧困層は食事の回数を減らさざるを得ないなどの深刻な事態も発生している9)。

9) World Bank, Senegal: An Assessment of Living Conditions Vol. 1: Main Report 1995, p.ii

| セネガル | マリ | サハラ以南 アフリカ平均 |

低所得国平均 | |

| 人口(1997:百万人) | 8.8 | 10.3 | 614 | 2,048 |

| 一人当たりGNP(1997:米ドル) | 550 | 260 | 500 | 350 |

| 人口増加率(1991~97年間平均) | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.1 |

| 人口全体に占める貧困ライン以下の人口の割合(%) | - | 63 | - | - |

| 都市化率(%) | 45 | 28 | 32 | 28 |

| 出生時平均余命(歳) | 51 | 50 | 52 | 59 |

| 乳児死亡率(出生1,000人当り) | 58 | 118 | 90 | 78 |

| 安全な飲料水へのアクセス率(%) | 50 | 48 | 44 | 71 |

| 非識字率(15歳以上) | 67 | 68 | 43 | 47 |

| 初等教育就学率(グロス) | 69 | 42 | 75 | 91 |

| 男子 | 76 | 51 | 82 | 100 |

| 女子 | 62 | 33 | 67 | 81 |

セネガルにおける構造調整は、1981年の経済全体の包括的調整を目的とする融資枠である構造調整融資(SAL)に始まり、その後は個別セクターを対象とした部門調整融資(SECAL)の工業部門調整(88年度)、金融部門調整(90年度)、運輸部門調整(91年度)が実施されてきた。88年以降は支援特別プログラムの対象国となり、81~91年期のセネガルへの調整融資額は同国が受け取るODA全体の3分の2に達した10)。

その後セネガル政府の構造調整への取り組み努力が見られないとして、1992年にはIMFが、93年には世界銀行が一時融資を停止した。しかし、CFAフラン切下げを受けて融資は再開され、94年度には、価格自由化、貿易自由化、民間部門振興、労働市場の自由化に関連する措置が民間部門調整及び農業部門調整の枠内で実施されている。同国では、構造調整及び部門調整融資のもとであらゆる領域にわたる包括的な調整プログラムが実施された。為替政策では通貨切下げ、貿易の関税化、クォータ制廃止、輸出税廃止、農業政策での米流通販売の民間部門への開放、税制策での所得税改革、公営企業の補助金削減など、調整は多方面に及ぶ。94年以降は国営企業の民営化が加速化し、積極的な歳出削減を推し進めた結果、財政収支は安定を見せている。

以上のように、セネガルでは、財政改革が推進され、さらなる経済成長をめざす努力が続けられているが、持続的開発体制確立のためには経済的支援が引き続き必要である。

10) Mustapha Rouis, Senegal: stabilization, partial adjustment, and stagnation in World Bank (1994) Adjustment in Africa, p.292

2.2.5 マリ経済の現状

1997年の経済成長率は6.7%を達成し、人口の年平均増加率は2.8%であった。綿花をはじめとする換金作物や家畜生産も好調である。ただし、同国の輸出の中心は綿花と金であり、外的要因に左右され易い。また、フランスや隣国のコートジボワールなど国外の出稼ぎ者からの送金が、国民の経済活動において大きな比重を占めていることも、同国経済の特徴である。

マリの構造調整は1982年に開始され、公営企業部門調整・公共部門調整とそれに対する技術支援、教育部門調整(教育部門強化プロジェクト)、農業部門調整が実施され、具体的には通貨切下げ、綿・雑穀の輸出税廃止、公営企業の清算が行われた。また、通信、電力、航空、金融などの部門で民営化が推進されている。現在は、実質的に価格自由化が浸透しつつあり、民間セクターの成長も目覚しい。貿易収支は依然として赤字であるが、最近は若干改善が認められる。

2.3 貧困問題

世界銀行は、1990年の「世界開発報告」のテーマとして貧困を取り上げ、80年代に所得格差の拡大を伴わずに経済成長を達成したとする東アジアと依然停滞しているサハラ以南のアフリカを対比させている。セネガル及びマリについては、マクロ経済の改善は見られるものの、貧困問題については経済開発の側面からのみならず、社会開発の面からも依然として深刻な様相を呈している。

2.3.1 セネガルにおける貧困問題

セネガルでは、気候が乾燥し自然条件が厳しい北部の貧困問題が深刻であると考えられがちであるが、世界銀行の1995年の報告では、南部のコルダ、カオラック、ファティックの各州の状況がより深刻である11)。南部のコルダは、近年内戦状態にあり、その結果、中心産業である観光による収益が減少したことが原因と考えられる。州別の貧困状況を表2-5に示す。

| コルダ州 | 57% | ダンバクンダ州 | 44% |

| ジゲンショール州 | 54% | テイェス州 | 26% |

| カオラツク州 | 48% | デュルベル州 | 23% |

| ファテイツク州 | 47% | サン・ルイ州 | 15% |

| ルーカ州 | 46% | ダカール州 | 12% |

また、都市部の貧困問題も深刻である。ファティック州及びカオラック州での干ばつが都市部への人口流入を加速させ、都市部インフォーマル・セクターの未熟練労働の雇用吸収は飽和点に達している12)。失業率上昇のみならず、ストリート・チルドレンも急増し、様々な社会問題が深刻化している。

政府は、1997~99年期の公共投資計画(PIP)で、同計画に組み入れられる資金の36%を貧困削減に充当させる方針を明らかにし、2000年までに初等教育就学率を75%にするという目標も掲げている。

11) World Bank, Senegal: An Assessment of Living conditions Vol. 1: Main Report 1995, p.v

12) World Bank, Senegal: An Assessment of Living conditions Vol. 1: Main Report 1995, p.v

2.3.2 マリにおける貧困問題

マリの貧困問題は、サハラ以南アフリカ諸国及び低所得国全体と比較しても深刻な状況にある。国連開発計画(UNDP)による「人間開発報告書98年」によると、5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり225人(1995年)であり、世界でも最も高い値を示している。15歳以上の成人識字率についても31%(95年)と低い値であるが、70年の7%からは急速な伸びを達成した。

1998年9月に開催されたマリの開発円卓会議(於ジュネーブ)では、マリ政府による「貧困撲滅国家戦略」が提出された。これはUNDPの全面的な支援を受けて策定されたもので、貧困の現状、貧困層の特徴、同国政府による対策等が詳細に分析されている。それによると、貧困ラインを102,971CFAフラン(96年)と設定した場合、マリの貧困率は71.6%に達する。都市部と農村部の間の格差も深刻で、農村部の貧困率は78.3%に上る。特に国内南部と東部の農村部が深刻であり、貧困率は80%を上回る13)。

経済成長が良好に推移するなか、今後は国内の経済的・社会的格差の拡大を如何に抑制するかが重要な課題となる。上記のように同国が掲げている貧困問題に対する戦略に対応して、援助国からの効果的支援が必要である。

13) Ministry of Economy, the Plan and Integration, National Strategy for the Fight against Poverty, Summary 1998, p.6