第3章 モンゴルの援助吸収能力

3.1 モンゴル側の援助受入体制

モンゴル側の援助受入・調整機関としては、1992年に国家開発庁(National Development Board)が設立されその任にあたっていたが、96年の政権交代に伴い大幅な組織機構改革が実施されたため、同庁の業務は対外関係省と大蔵省に分割された。その後、対外関係省内の貿易・経済協力局にその機能が移され、現在では同局が援助供与側との折衝窓口、並びにモンゴル側省庁間の調整機関として一応の責務を持つに至っている。

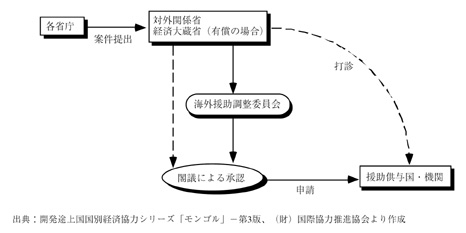

モンゴル側の援助プロジェクト申請までのおおまかな流れは図3-1に示す通りである。まず、各省庁の援助担当者が要望する援助案件を対外関係省へ提出し、対外関係省において案件の順位づけ、並びに援助申請先の選定が行われる。また、有償資金協力案件に関しては大蔵省も選定に関与する(ノンプロジェクト無償援助に関しては対外関係省が責務を持つ)。選定された案件は、対外関係省と大蔵省との対立を緩和する意味もあり閣議による承認前に原則として海外援助調整委員会に提出され、事前審査・調整の形をとる。閣議の承認後正式に援助の申請がなされるが、案件によっては同委員会を通過せず、直接閣議へと送られる場合もある1。

援助受入窓口としての責務を持つ貿易・経済協力局は、多額・多様な援助案件を扱うには専任職員の数が限られており、今後は体制強化を図る必要がある。資金援助とモンゴルの国家開発計画や財政との関係を考慮すると、貿易・経済協力局と大蔵省内の関連部署を統合した形の新しい窓口機関を設置することが望まれる。

モンゴル側のODA実施までのシステムが問題視されることが多いことを受け、モンゴル側はODA実施メカニズム改革に向けた委員会を1998年5月に設置している。同委員会は事務局を対外関係省に設置し、委員長を対外関係大臣が務めるのをはじめ、メンバーは全閣僚と官房長官からなっており、月に1度の会合を開催している。さらに99年2月にはODAの管理と規制の強化に向け大蔵大臣が長を務めるワーキンググループを設置しており、各省大臣並びにモンゴル銀行副頭取がメンバーとなっている。同ワーキンググループは以下の項目の達成を目指し設置されている;

- 1999年3月末までに、海外援助法改正とODA管理・規制/ODA関連機関の合理化に向けての提案を作成し政府へ提出する。

- 各ドナー/援助受取機関ごとにODA使途に関する詳細な情報を年に2回公開するとともに、1999年10月までにODAに係るコンピューターシステムの導入を図る。

- ODA登録仕様を統一し、国家財政収支に反映させる。

- 返済が未済の債務者に対する借款契約を再度行う。

- 債務不履行者に対し、返済に向けての適切な措置をとる。

このように最近ではモンゴル側もODA受入・実施能力の向上に向け努力を始めていることは評価に値するとともに、今後の動向が注目される。

1 案件が海外援助調整委員会に提出される前の段階で、対外関係省から各ドナーに対し、非公式の打診が行われることが多い。

3.2 援助吸収能力

海外からの援助がモンゴルの社会経済発展、行政管理能力の向上に重要な役割を担っているのは言うまでもない。モンゴル経済問題の中心は、大きな貯蓄投資ギャップにあり、それは財政赤字と国際収支の不均衡となって現れている。この不均衡を埋めるための外国援助の役割は極めて重要であり、政府資本投資を援助資金が賄うこの傾向は当面続くと思われる2。

モンゴルにおける援助吸収に関しては、援助実施に係る組織・人的能力の不足、援助に関する制度の未整備、援助計画管理・資金管理能力の不足、援助プロジェクトの運営・維持管理費の不足(特に地方レベルにおいて)、ローカルコスト(内貨)負担能力の不足、省庁間の調整不足など様々な問題が存在する。

特にモンゴル側の人的資源・能力の不足が援助を受け入れるにあたっての最大の問題となっている。これら人的資源・能力の不足は、それに伴う援助計画管理・資金管理能力の不足と相俟って、各種援助プロジェクトの初期段階における実施の遅れ、あるいは契約済み援助プロジェクトの実施不履行につながるケースが多い。

援助実施に際しての制度の未整備も問題であり、第7回支援国会合に提出された前述の「Economic Reform and Sector Strategies 98-2000」では、開発の優先性についての定義は示されているものの、分野別の優先プロジェクトに関しては援助の優先順位が明確にされていないのが現実であり、分野別のプロジェクトにおいては各省庁間で競合することが多い。また、モンゴル側責任部門とドナー側との意志疎通の不足からプロジェクト実施段階において双方のプロジェクトに対する理解の相違が出てくるケースもある。

これら諸問題以外にも過去における旧ソ連、コメコンからの援助と西側諸国からの援助との違いについての認識不足から、オーナーシップ・自助努力によるODAの有効活用という意識が低い感も否めない。

モンゴル政府はこれまで援助プロジェクトの計画、実施、管理・運営に至るまで外国人コンサルタントへの依存度が高く、国内の人材育成に力を入れなかった。援助の拡大に伴い、この問題はますます顕在化してくるものと思われる。今後の援助プロジェクトはもちろん、現在進行中の案件を順調に消化していくためにも、援助受入を手際よく遂行できる公共部門の人材を確保/育成することが急務であり、研修システムの充実(特にInstitute of Administration and Management Developmentにおいて)と、援助国からモンゴル援助関連組織への専門家の派遣による知識・経験・技術の供与が望まれる。また、モンゴル政府は各ドナーの援助形態・方策に対する理解を深めるとともに、援助プロジェクトの創出・計画・実施・モニタリング・評価に係る独自能力の向上を図る必要がある。加えて前節で述べた省庁間の援助調整機能をさらに強化していく必要もあろう。

援助吸収に係る財政面での能力は、主にモンゴル政府の経常予算の支出能力、すなわち援助プロジェクトの実施期間中の内貨分の負担能力及びプロジェクト受取後の経常費用の負担能力によって規定される。つまり、直接的な収益創出機能を持たない案件の急増は、モンゴルの脆弱な国家予算を圧迫しかねない。しかし、現実にはモンゴルにおける援助資金の多くはこれまでインフラ整備に割り当てられていることから、これらインフラプロジェクト完了後に必要な運転・維持管理コストはモンゴル政府の財政に大きな負担となりかねない(火力発電所、通信設備などは収入が生じることから問題は少ない。道路管理に関しては道路基金[ガソリン税の13%、ベンゼン税などによる]があるものの、資金的には十分ではない。)従って、援助プロジェクト終了後に生じるモンゴル政府の財政負担を軽減するため、ドナー側が年間ODA供与額のうち一定金額を共同管理する信託基金を設置する、あるいは食糧援助、食糧増産援助、ノン・プロジェクト無償の見返り資金を活用することで、終了プロジェクトの運転・維持管理コストをカバーしていくことも考慮すべきであろう(コストカバーと同時に一定金額を草の根援助へも振り分けるのが理想的である)。

現地においてはドナー側にも課題が存在する。モンゴル現地ではUNDPが中心となり月例ローカル・ドナー会合(Monthly Local Donor Meeting)が開催されており、主要ドナー国・機関(日本、ドイツ、米国、UNDP、世銀など)の代表が情報交換・援助調整を行っている。しかし、各ドナーの援助実施計画に関してはまだ透明性が十分ではなく、援助案件プロポーザルの重複などの問題も生じた経緯があることから、同会合の機能をさらに向上させる必要がある。

また、援助吸収能力以外の問題として対外債務問題が存在する。公式対外債務総額は1997年末時点において605百万ドル(対ADB:193百万ドル、対日本:112百万ドル)で、モンゴルGDPの約64%を占める。この総額は国際的水準から見るとさほど高い数値ではなく、返済期間も非常に譲許的なものとなっている。問題は旧ソ連への債務であり、在モンゴルロシア大使館によるとその総額は170億ドルと言われている3。パリクラブのルールに則り、ロシア側は170億ドルのうちの25%にあたる42.5億ドルの返済を主張しているが、モンゴル側は返済が不可能な状況にあり、99年5月に予定されている第2回目の両国の協議会の動きに注視する必要がある。