第2章 対モンゴル援助の動向と我が国の援助の位置づけ

2.1 モンゴル政府の開発政策と援助ニーズ

第1章で述べたように、1990年以降の極めて不安定な政治経済情勢の中で、モンゴル政府と国民は民主化・市場経済移行の為の改革努力を続けてきている。本節では、91年以降の市場経済移行期におけるモンゴルの援助ニーズの推移ならびに援助ニーズに対する我が国援助の整合性を、市場経済移行後にモンゴル政府が実施・策定した開発政策・計画ならびに91年から始まったモンゴル支援国会議での主要議題や政策表明の軌跡を通して3局面に分け把握してみたい。これは過去10年におこった様々な改革に伴う政治的・経済的危機を克服する政策目標の軌跡をレビューすることに他ならない。このレビューを踏まえて、次節では世界の対モンゴル援助動向と我が国の対モンゴル援助動向を分析する。尚、各分野別の日本の対モンゴル援助については第5章にて詳細を述べる。

(1)経済改革プログラムの実施直後(1991~92年)

1990年9月に連立政権による市場経済化宣言を受け、モンゴル政府はIMF、世銀等からの政策転換に係る提言を基に経済改革プログラムを策定し、91年より本格的な経済改革を開始した。同計画では、1)国営企業の民営化、2)価格と流通の自由化、3)商業・貿易の自由化、4)税制・銀行制度改革、5)通貨の切り下げ1 、など多くの目標が設定され、これら目標達成に向け改革が実施された。成功裡に終了した改革もあったものの、計画自体が包括的であったためうまく進まないケースが多く、結果として、同プログラム実施期間中(91~93年)の年間GDP成長率は前述したように低迷し、モンゴルの政治・経済は混乱をきたすこととなった。モンゴルが市場経済化への移行に向け経済改革を実施したことを受け、91、92年には、以下に示すように第1、2回のモンゴル支援国会合が開催されている。

●第1回支援国会合(1991年9月東京にて開催、14ヶ国、5国際機関参加):

1991年8月の海部首相モンゴル訪問に引き続き、支援国会議が9月に東京で開催された。モンゴル側は民主化・市場経済を目指す強い意志表明を行い、90年のソ連邦とコメコン貿易体制の崩壊に伴う極度の経済混乱に伴う、社会不安削減のための緊急支援を支援国に求めた。援助表明額合計は150百万ドルであった。

●第2回支援国会合(1992年5月東京にて開催、17ヶ国、5国際機関参加):

バヤンバスレン首相は演説において民主化の為の改革実行と広範な民営化の導入を強調した。支援国に対してはBOP支援を緊急要請し、プロジェクト援助は93年以降から不可欠と要請している。また、モンゴル政府は、1)財政・金融の規律ある運営、2)適正な外貨交換率の維持、3)慎重な新規公共投資案件審査の実行、4)価格自由化の継続と拡大、5)効率基準に基づく公務員再配置と適正な補償の実施、6)民間部門活動(特に鉱業部門)に関する規制緩和、7)国営公社の民営化促進、8)92年発効の銀行法に基づく効率的な銀行システムの開発、を強調するとともに1、援助の優先分野として、1)農業分野への機材や部品調達、2)建設資材の調達、3)電力部門改善、4)鉱山リハビリ、5)運輸部門リハビリ、を挙げている34。また、同会合においては、援助機関の間の調整の必要性と政府側の受け入れマネジメントの整備の必要性も議論され始めている。援助表明額合計は320百万ドルであった。

日本政府は1991年に6,100万ドルの対モンゴル支援を約束するとともに、市民生活の安定化、インフラ支援、輸出振興・輸入代替のための投資支援・人材育成に重点を置き援助を実施することを公表している。この期間における日本の主な援助としては、

1)商品借款

2)食糧援助、食糧増産援助

3)経済インフラ整備(通信設備整備、ウランバートル第4火力発電所改修など)

4)基礎生活支援(社会福祉計画など)

5)ノン・プロジェクト無償

などが挙げられる。モンゴルが市場経済移行を開始した直後であり深刻な経常収支危機に直面していたことから、我が国が実施した商品借款などの緊急支援型の援助はこれら危機回避に向けての適切な援助であったと言える。また、その他援助に関しても支援国会合で表明されたモンゴル側の援助ニーズと整合性を持った援助であったと判断できよう。

2 Recent Economic Trends, May 6, 1992 による

3 Aid Utilization and Assistance Priorities, May 6, 1992 による

4 1992年11月20日現在の燃料に関する備蓄量はガソリン:43日分、ディーゼル:3.3日分、航空燃料30日分であったと報告されている。

(2)経済転換期(1993~95年)

市場経済化への移行に伴う経済停滞と混乱に対処するため経済安定政策が実施され、第1章で述べたように1991、92年と-9%台であったGDP成長率は93年には-3%とやや悪化速度を緩め、94年には2.3%とプラスに転じた。95年もGDP成長率6.3%とプラス成長を維持しており、93~95年はモンゴル経済の転換期であったと言えるであろう。94年には2000年までを対象とした中期計画としてMDP(Management Development Programme)が策定されている。同計画の戦略目標として、1)行政改革、公務員能力の向上、2)地方分権化、地方政府の強化、3)国営企業の民営化及び民営化企業におけるリストラ、4)民間セクターの活性化、5)管理能力教育の強化、6)総理府の強化、が挙げられている。

この期間においては、以下に示すように第3、4回のモンゴル支援国会合が開催されている(1995年は開催されず)。

●第3回支援国会合(1993年9月東京にて開催、24ヶ国、6国際機関参加):

第1回と第2回支援国会合は短期的・緊急支援の観点からの援助であった。即ち、崩壊した経済システム建て直しに向け、体力を回復する為のカンフル注入支援であったと言えよう。第3回会合からは中・長期的開発の視点が入り始め、主要課題として、開発政策の模索、セクター・プロジェクト優先順位、ドナー調整が挙げられている。第3回会合では多くのドナーがモンゴルの経済改革が着実に進行していることを評価したものの、改革による負の社会的影響が懸念され、同対策の必要性が認識された。また、インフラ、農牧業、鉱業の復興・回復の重要性が認識されるとともに、援助支払の促進、援助受入体制の強化、などが課題として挙げられた。会合におけるモンゴル国家開発庁の発表では、生産部門への援助拡充よりもインフラ部門重視の姿勢を強めており、社会インフラ整備こそ産業発展の必要条件であると認識された。ESAF(1993~96年)プログラムとの調整の重要性も示唆されている。援助表明額合計は150~170百万ドルであった。

●第4回支援国会合(1994年11月東京にて開催、25ヶ国、6国際機関参加):

本会合では、モンゴル政府が推し進める民主化・市場経済移行を支援するための優先分野に関する議論が活発化した。また、従来の短期的・危機管理対応型から、中長期視点からの援助計画の必要性が認識され始め、特にインフラ整備戦略(たとえば、ADB道路マスタープラン完了)の議論と貧困撲滅のための方策に関する議論が重視された。ESAF(1993~96年)の実行遅延に対する懸念も表明されている。援助表明額は210百万ドルであった。

モンゴル経済が転換期を迎えたこともあり、この期間中に援助ニーズの重点は緊急的な経常収支危機への対応から中長期的視野を考慮に入れた開発援助へと移行し始めた。この動きを受け、日本の援助も上述の緊急支援型援助から、プロジェクト型援助が事前開発調査を経て増加し始めている。この期間の日本の主な援助として、

1)経済インフラ整備(鉄道輸送力整備計画、ロックアスファルト舗装道路計画、公共輸送力改善計画など)

2)農牧畜業振興、食糧援助(食肉加工施設整備計画、乳製品加工施設整備計画、穀物貯蔵庫建設計画な ど)

3)基礎生活支援(基礎的医療機材整備計画など)

4)草の根無償援助

などが挙げられ、特にインフラ関連のプロジェクト型援助、農牧業セクター加工部門の生産性向上に係る援助を中心に実施している。これら日本の援助は第3回支援国会合で重要と認識されたインフラ整備、農牧業の復興、社会インフラ整備と整合するものである。また、1993~95年にかけては技術協力として専門家派遣数、並びに研修員受入数が増加している。これはモンゴルにおける経済改革の促進に必要な人材育成支援策への積極的な協力を開始したためであり、これら協力は上述のソフト部門に重点を置いたMDPの戦略目標に対応するものであると言えよう。さらに、第3回支援国会合で重要と認識された鉱業の復興・回復に対応する形で、プロジェクト方式技術協力として地質鉱物資源研究所が開始されており、技術協力は大きな進展を見せた。この期間においては草の根無償援助も増加しており、93年には3件であったものが、94年には7件、95年には11件と2桁に達している。草の根無償援助は小額であるもののその効果は大きく、この時期に援助数が増加したことの意義は大きい。

(3)議会民主制への体制移行後(1996年以降)

1994年のプラス成長への転換以降、モンゴル経済は一応安定し、96、97年の年間GDP成長率は、それぞれ2.6%、3%で推移した。エンフサイハン首相は民主連合の包括的政策基盤として「モンゴル国政府施政方針計画」を策定している。同計画においてモンゴル政府は、「96年より98年までに国家行政機構と経済構造の改革を実施し、経済復興と自助能力増大を目指す。また、98年から2000年までの間に社会・環境を考慮した輸出主導型経済機構を確立し、エネルギー、食料品等、主要品目の自給を可能とするとともに、輸出産業、サービス部門がより発展した相対的独立経済機構を持ち、地域開発に独自の立場を築くための戦略目標を明確にする5」とし、国家組織改革、経済部門改革、社会部門、安全保障及び外交、の4項目に係る施政方針が述べられている。また、UNDPの支援によりモンゴルの持続的発展に向けての戦略を明確にすることを目的にMAP21(Mongolian Action Programme for the 21st Century)が作成されている。MAP21は包括的な開発計画ではなく、開発における環境配慮と草の根レベルの参加を目標としている点が特徴となっている。

1996、97年には以下に示すように、第5回と6回のモンゴル支援国会合が開催されている。

5 開発途上国国別経済協力シリーズ-モンゴル-第3版、財団法人国際協力推進協会より

●第5回支援国会合(1996年2月 東京にて開催、24ヶ国、8国際機関参加):

第5回会合より、モンゴル経済の現状分析と主たる課題の整理、マクロ政策の成果・目標・課題の整理、セクター別分析、セクター別政策・開発戦略・計画の策定、優先プロジェクトリストの作成などが行われるようになった。しかし、モンゴル政府が民主化・市場経済移行を確約しているにもかかわらず、実際の改革はIMFのESAFの実行スケジュールから遅れており、懸念が議論された。援助表明額は212.5百万ドルであった。

●第6回支援国会合(1997年10月東京にて開催、20ヶ国、6国際機関参加):

第6回会合において、モンゴル政府は援助の優先対応課題として、失業率の低下、民間セクター支援、貧困緩和の3つを挙げ、投資.技術協力対象となる88のプロジェクトを提示した。これらプロジェクトのうち80%はインフラ関連(発電所、運輸、通信分野)であった。援助表明額は256百万ドル。

この期間において、モンゴルの援助ニーズはこれまでの経済インフラ重視の姿勢から、経済・金融・財政運営に係る知的支援・人材育成などソフト型支援、あるいは中小企業・輸出志向型企業育成を含む産業育成へとその重点が移行している。日本の援助も「家畜感染症診断技術改善計画」、「母と子の健康」といった2つのプロジェクト方式技術協力を開始するなどソフト・インフラ面への支援を拡大し、援助は多様化している。96年以降のその他の日本の対モンゴル援助としては、

1)経済インフラ整備(炭鉱総合開発計画、ロックアスファルト舗装道路計画、村落発電施設改修計画など)

2)基礎生活支援(給水施設改修計画など)

3)ノンプロジェクト無償

4)食糧援助・食糧増産援助

5)草の根無償援助

などが実施されている。また、ソフト型支援に向けての専門家の派遣数も1997年には61人と95年の45人、96年の48人と比較して急増している。特筆すべきことは、同期間において草の根無償援助によりディーゼル発電機供与を地方において展開したことであり、これら援助はMAP21の目標である「地方組織の能力強化」、あるいは「地方レベルにおける事業実施効率の改善」に合致するものである。また、ソフト型支援に援助の重点は移っているとはいえ、経済インフラの整備はモンゴルの産業育成あるいはエネルギーの自給に不可欠であり、炭鉱総合開発、舗装道路計画などの援助はいずれもモンゴルの開発政策、あるいは援助ニーズに合致するものである。

2.2 対モンゴル援助の国際的動向

社会主義時代のモンゴル経済は、旧ソ連を中心とするコメコン諸国に大きく依存しており、1980年代の旧ソ連からの援助はGDPの約30%に相当する金額に達していた。90年以降、旧ソ連邦の崩壊・旧コメコン域内貿易システムの解体とモンゴルの社会主義体制の放棄によりこれら援助は激減した。これに代わり、食糧援助、ノン・プロジェクト無償など緊急援助をかわきりに西側諸国の援助が始まり、現在では援助の大部分は国際機関、DAC加盟国によって占められている。

援助国会議としては、世界銀行と日本が議長を務める上述の「モンゴル支援国会合(Mongolia Assistance Group Meeting」があり、1991年に第1回会合が開催されて以来、99年4月現在までに計6回の会合が開かれている。同支援国会合は年1回の割合で東京において開催されており、99年6月に第7回の会合が開催される予定である。同会合には対モンゴル援助供与国・国際機関が参加し、モンゴル開発の優先課題を踏まえたうえで今後必要となるであろう援助の内容・方向性を議論する場となっている。モンゴルの援助対象分野並びに援助財源の拡大に伴い、支援の効果を最大限に引き出すために、同会合では過去の援助を評価を行うとともに、各ドナーの支援の方向性を確認することにより援助の重複を避け、ドナー間で援助の補完関係を確立する場ともなっている。

1997年7月に開催された第6回会合では、98年度の支援として2億5,600万ドルが援助予定額として提示されている(70%は長期借款、30%が無償援助)。モンゴル政府からは「経済改革とセクター戦略98~2000年(Economic Reform and Sector Strategies 98-2000」が提出され、モンゴル政府の経済改革に係る3つの中期重点課題;(イ)マクロ経済の安定、(ロ)構造改革と民間セクターの活性化、(ハ)公的部門管理改革(税制改革、財政支出管理と行政改革、社会サービス提供に係る改革、国営企業改革、社会保障水準の維持)、が示されるとともに、セクター別(経済インフラ、産業/サービスセクター、農業/天然資源、社会セクター、環境)重点課題が提示された。また、これら課題を遂行するにあたっての優先援助プログラムも提出された。

表2-1に示すようにモンゴルへのODA総額は年々増加傾向にあり、1997年には前年より約4,500万ドル増加し、248.2百万ドル(二国間援助が118.1百万ドル、国際機関による援助が128.6百万ドル)に達している。援助主体別では、DAC諸国の中では日本がトップで、次いでドイツ、アメリカ、デンマーク、オランダの順で続く。国際機関では、ADB、IDA、IMF、UNDPの順で援助額が大きく、過去において援助額の多かったIMFからの援助は減少傾向にある。ADBは第6回支援国会合において、98~2001年にかけ約278百万ドルの有償プログラムと17百万ドルの無償技術協力を確約している。

また、援助分野別でみると、モンゴル経済が安定期に入ったことを受け、現在では当初の人道的緊急援助から中長期的な経済開発計画を基本としたものへと移行しつつあり、モンゴル国内経済の構造改革、社会セクターの問題点の克服、人的資源の活用の3点にその焦点があてられている。対モンゴル二国間援助の推移を表2-2に示すが、1993年の時点では大きな割合を占めていたプログラム支援など国際収支支援型援助 への資金供与は94年以降減少し、経済・社会インフラ、生産セクターへの援助が増加している。社会インフラ部門への援助は97年には59.6百万ドルと前年の約2倍へと急増している一方、経済インフラへの援助は95年に大きく増加した後減少傾向にある。また、生産セクターに関しては、96年には一時期落ち込んだものの97年には鉱工業・建設部門を中心に再び増加している。

| 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | ||

| 2国間援助 | 日本 | 57.1 | 71.1 | 99,9 | 103.8 | 78.0 |

| ドイツ | 10.9 | 11.0 | 11.8 | 11.8 | 14.0 | |

| 米国 | - | 14.0 | - | 6.0 | 12.0 | |

| デンマーク | 3.1 | 4.9 | 5.7 | 3.5 | 6.6 | |

| オランダ | 4.3 | 1.3 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | |

| オーストラリア | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | |

| スウェーデン | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | |

| 英国 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | |

| ニュージーランド | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |

| フランス | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | |

| その他 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 5.9 | 1.1 | |

| 小計 | 81.9 | 108.1 | 126.9 | 136.2 | 118.1 | |

| 国際機関 | ADB | 16.0 | 26.7 | 55.8 | 34.8 | 67.4 |

| IDA | 3.4 | 17.4 | 8.4 | 11.0 | 33.8 | |

| IMF | 13.0 | 21.2 | - | 8.1 | 7.7 | |

| UNDP | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 5.2 | |

| CEC | 1.0 | 1.4 | 5.0 | 3.0 | 3.2 | |

| UNTA | 2.5 | 1.8 | 3.9 | 1.4 | 2.2 | |

| UNICEF | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | |

| IFAD | - | - | - | - | 0.3 | |

| その他 | 5.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 7.8 | |

| 小計 | 44.1 | 76.0 | 80.9 | 66.4 | 128.6 | |

| アラブ諸国 | - | - | - | - | 1.5 | |

| 合計 | 126.0 | 184.1 | 207.8 | 202.6 | 248.2 | |

| 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | ||

| 社会インフラ&サービス | 20.3 | 27.6 | 27.4 | 28.9 | 59.6 | |

| 教育 | 5.5 | 11.2 | 13.6 | 9.9 | 6.9 | |

| 保健・医療 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 5.0 | 0.9 | |

| 水供給・衛生 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 27.5 | |

| 経済インフラ&サービス | 57.0 | 33.0 | 166.6 | 35.2 | 12.7 | |

| エネルギー | 13.2 | 10.6 | 61.8 | 21.6 | 9.9 | |

| 運輸・通信 | 40.7 | 22.3 | 104.5 | 13.2 | 2.3 | |

| 生産セクター | 43.1 | 34.5 | 65.4 | 12.0 | 60.9 | |

| 農業 | 4.3 | 18.3 | 21.5 | 4.6 | 5.4 | |

| 鉱工業・建設 | 8.2 | 15.8 | 30.8 | 7.6 | 55.1 | |

| 貿易・観光 | 30.6 | 0.3 | 13.1 | 0.1 | 0.3 | |

| マルチセクター | 5.2 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 1.3 | |

| プログラム支援 | 53.4 | 5.4 | 13.8 | 1.3 | 6.1 | |

| 食糧援助 | 6.0 | 5.4 | 3.2 | 1.3 | 6.1 | |

| 緊急援助 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |

| 分類不能 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |

| 合計 | 180.6 | 100.8 | 277.0 | 82.7 | 140.7 | |

二国間援助においてトップドナーである日本からの援助はエネルギー、運輸部門を中心に多くの分野において実施されている(詳細は次節にて述べる)。また、ドイツの援助は、資金協力に関してはインフラ開発(通信、エネルギー)や中小企業育成、技術協力では自然保護、農業振興、国有企業民営化支援、各部門における人材育成などを優先分野として援助の約50%ずつをハード・インフラとソフト・インフラに振り分け実施している。ドイツはEU諸国の一員として、TACIS(Technical Assistance for CIS)プログラムに基づく、構造・制度改革、企業育成・金融開発、インフラ開発を中心とした対モンゴル援助にも協力しており、今後は二国間援助の割合を徐々に下げ、マルチとしての援助に重点を移していく傾向にある。日本、ドイツに次ぐ援助国である米国は、USAID(米国援助庁)がモンゴルの民主化強化、民間セクター育成を援助戦略に置き、主にエネルギー部門、銀行改革を中心に援助を実施している。しかし、冷戦の終結、財政事情もあり米国の対モンゴル援助姿勢は消極化しつつある。1997年の援助額が4位であるデンマークは教育部門を中心にソフト・インフラの充実を優先的に進めている。また、80年代には対モンゴル援助の最大供与国であったロシアは、その援助規模は大幅に縮小しているものの、91、92年の2年間に総額8,800万ドルのローン貸与を実施しており、主に発電所施設の改善、機関車車輌の購入に使用されている。

国際機関としてはアジア開発銀行(ADB)が対モンゴル援助最大のドナー機関であり、1993年の時点において1,600万ドルであった援助額は97年には6,740万ドルへと4倍以上に増加している。近年では特に金融セクター支援を中心としたの経済管理分野、ヒーティングシステムの改善等のエネルギー部門、教育セクター開発等の人材育成に重点を置き援助を実施している。また、世界銀行グループからの支援としてはIDA(International Development Association)が最貧国を対象とした無利子の借款を実施しており、98年5月末までの累計で10のプロジェクトに対し164百万ドルのローンがコミットされている。当初の援助は国際収支支援型援助や経済マネジメントに係る技術協力が主体であったが、近年では、貧困緩和、インフラ整備、構造改革(特に金融・産業部門)へとその重点は移行している。IMFは前述の拡大構造調整融資(ESAF)として93~96年に6,500万ドルの融資を行い、さらに97~99年の間に4,800万ドルの支援実施を承認している。また、UNDPは、貧困緩和・人的資源開発(政策レベル、ローカルレベルにおける)、ガバナンス(市場経済移行支援)、環境・資源管理、の3つに重点を置き援助を実施している。援助額は小額ではあるものの、インパクトが大きく効率的な援助プログラムを実施している。UNDPはモンゴル国内における国連関連機関の活動統括、並びに各ドナー間の調整業務を行っており、モンゴル援助においては重要な役割を担っている。

2.3 我が国の対モンゴル援助動向

2.3.1 我が国の援助動向

我が国の対モンゴル支援の実績をふりかえると、1977年度にモンゴル政府との間で締結された「経済協力協定」に基づき「カシミア工場建設」に対する無償資金協力を実施して以来、89年度までに技術協力として研修員受入れ、専門家派遣、機材供与、また資金協力として、教育、広報等の機器供与を中心とした文化無償援助を行ってきたが、その規模は限られたものであった。その後、1)モンゴルが民主化ならびに市場経済化への移行を進めていること、2)モンゴルの政局安定・経済発展が周辺地域の政治・経済安定に重要であること、3)市場経済移行期であることに加え、経済基盤の未整備、貧困層の拡大などの問題をかかえ援助ニーズが大きいこと、などを踏まえ、91年以降対モンゴル援助が本格化している。以来二国間・国際機関を通じ最大の援助供与国となっており、97年までの累計援助実績は507.4百万ドル(無償資金協力261.35百万ドル、技術協力127.37百万ドル、有償資金協力118.66百万ドル)となっている。97年の援助額は77.98百万ドルでモンゴル全援助額の31%を占めており、95、96年のレベルからは減少したものの高い水準を保っている(表2-3参照)1。

| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 累計 | |

| 無償資金協力 | 18.51 | 45.71 | 54.95 | 48.91 | 46.10 | 261.35 |

| 技術協力 | 16.91 | 23.04 | 30.18 | 24.78 | 19.18 | 127.37 |

| 有償資金協力 | 22.12 | 2.33 | 14.80 | 30.05 | 12.70 | 118.66 |

| 合計 | 57.53 | 71.08 | 99.93 | 103.75 | 77.98 | 507.40 |

出典:ODA白書1998年、外務省経済協力局

無償資金協力では、国際機関も含めた他ドナーとの協調を図りつつ、発電所・通信/運輸関連のインフラ部門、農牧畜業分野(食肉加工施設/乳製品加工施設整備、穀物貯蔵庫建設)への援助、並びに食糧援助、食糧増産援助などを実施している。1997年度には、アスファルト舗装道路建設の他、民生の向上に資するべくウランバートル市における給水施設改修や村落発電施設改修が実施された。また、草の根無償も供与されており、最近では地方における発電機供与や医療協力、小中学校の電化を中心とした援助を実施している。技術協力では市場経済移行に向けての人材育成・制度強化を支援しており、97年度までに619名の研修員受入、235人の専門家を派遣している。研修員の受入は特に開発・行政分野で多く、専門家の派遣も同分野ならびに鉱工業部門への派遣が多い。また、94年にプロジェクト方式技術協力として「地質鉱物資源研究所」が実施されたのに続き、97年には「家畜感染症診断技術改善計画」、「母と子の健康」が開始されている。さらに開発調査として97年度には「市場経済化支援事前調査」など8件が実施されている。有償資金協力では、91、92年に総額72.95億円の商品借款を実施した後、93年、94年には鉄道輸送力整備計画、95年にはウランバートル第4火力発電所改修、96、97年には炭鉱開発計画に対し借款を行っている。

尚、1997年3月に派遣された経済協力総合調査団とモンゴル側の協議を踏まえ、(イ)産業振興のための経済基盤及び条件整備(エネルギー、運輸、通信等のインフラの本格的リハビリ)、(ロ)市場経済移行のための知的支援、人材育成(経済政策、法制度・行財政改革)、(ハ)農業・牧畜業振興(長期的農業計画の策定、協同組合の運営体制・農畜産物流通体制の整備、農業技術の開発・普及等)、(ニ)基礎生活支援(教育、保健・医療、水供給)、の4つを我が国の対モンゴル援助重点分野としており、従来のハード・インフラ中心の援助からソフト・インフラも含めた幅広い援助を行っていく方向にある。

1 1999年5月には医療機材や食糧購入を主とする無償資金協力12億1,300万円の書簡が書名された。

2.3.2 我が国援助のタイプ別、分野別分析

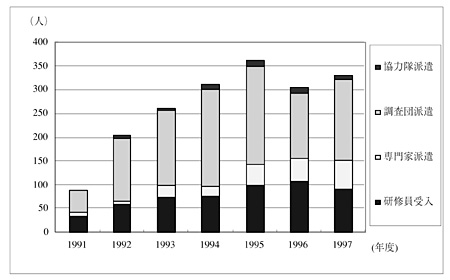

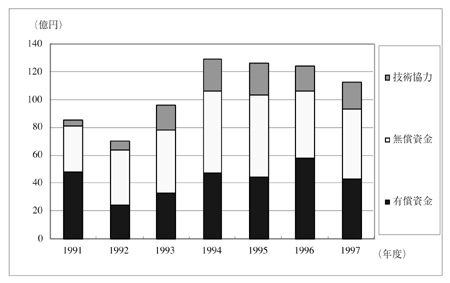

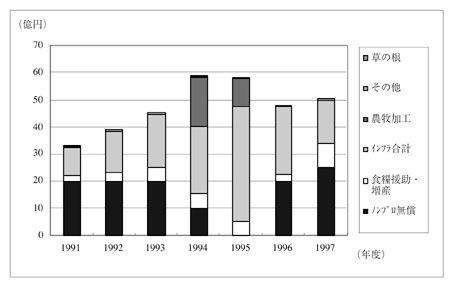

本節では1991年から97年までの日本の援助の推移を援助タイプ別・分野別に分析を行う。以下に有償資金協力、無償資金協力、技術協力の各分野別割合の時系列的整理(図2-1)、無償資金援助のタイプ別配分割合(図2-2)、技術協力分野の人材養成・派遣の実績(図2-3)を示すが、前節3.1で述べたモンゴル政府の開発政策と援助ニーズとの対応という観点から、我が国の援助実績を示すこれらの図を眺めてみると興味深い結論が得られる。

(1)有償・無償資金協力、技術協力の量と質

援助を本格化した1991年は有償資金協力による商品借款が援助の約60%を占め、92年からは無償資金協力の比率が上昇し有償資金協力を上回るようになる。その後96、97年には有償・無償資金協力の割合はほぼ拮抗した形となっている。また91、92年と僅かであった技術協力は93年以降急増し、量的には安定推移している。93年以降、有償・無償資金協力ともハード・インフラに向けた援助が大部分を占めているが、技術協力の割合の増加もあり、援助全体としてはソフト・インフラへの支援の割合が増えつつある。(図2-1参照)

図2-2 我が国の対モンゴル無償資金協力分野別配分の推移

(2)無償資金協力分野別配分

1991年から93年にかけては、ノン・プロジェクト無償、食糧援助といった緊急支援型援助が無償資金協力の50%以上を占めていた。経済が回復軌道に乗った94年にノン・プロジェクト無償は急減、95年にはゼロとなったものの、96、97年には再び増加している。援助を本格化した初期よりインフラ整備支援には力を入れており、95年まで量的には増加傾向にあり、96、97年には量的には減少したものの引き続き一定量をインフラ整備への支援に振り分けている。ノン・プロジェクト無償が急減した94、95年には、代わって農牧加工への援助が登場している。同分野への支援はこの両年だけであり、今後は新たな形態により同分野への援助を実施する必要があろう。食糧援助関連は一環して継続されているほか、量的には微量であるが草の根無償援助が増加傾向にある。(図2-2参照)

(3)技術協力

技術協力は、1996年に一旦その速度を落としたものの量的には増加傾向にある。93年以降、調査団派遣数、協力隊員派遣数はほぼ一定水準で推移している一方、専門家派遣数、研修員受入数は増加傾向にある。特に、専門家派遣に関しては、95年からプロジェクト方式技術協力が開始されたこともあり、量的にも急増し、また分野も多様化している。今後ソフト分野に比重を移しつつ、援助のさらなる地方展開を図るには技術協力の拡充が不可欠である。(図2-3参照)