第3章 エルサルヴァドルに対する我が国の援助実績と総合的評価

3-1.我が国の中米援助の歴史的推移

我が国のエルサルヴァドルに対する援助額は、1997年には6,830万ドルに達し、中南米諸国のなかで最高となった。エルサルヴァドルではドナー国としても日本は2位で、米国とほとんど肩を並べるに至っている。こうした事情が今回同国に対する国別評価が行われることになった背景だが、エルサルヴァドルは過去に国別評価の対象となったボリヴィア、ペルー、パラグアイといった中南米の国々とある一点において、大きく異なっていることを指摘しておきたい。それは、これらの国々には日系人が多いのに対して、エルサルヴァドルには日系人がほとんどいないことである。我が国の対中南米援助政策の策定にあたっては、日系人への配慮が一つの基準とされてきた8ことからすれば、エルサルヴァドルが中南米で最大の援助受け取り国となったことは画期的なことといえよう。

では、何故、エルサルヴァドルが首位に立ったのであろうか。そして、そのことは、同国に対する援助政策を評価するうえで、いかなる意味をもつのであろうか。これらの点を検討するために、まず、エルサルヴァドルに対する日本の援助の流れを概観しておこう。その際、ここでは、エルサルヴァドル一国への援助に限定せずに、近隣の中米諸国(ここでは、中米とは、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、エルサルヴァドル、コスタリカ、パナマの6カ国を指す)に対する援助も視野に入れて検討した。それは、日本のエルサルヴァドル援助においては、他の中米諸国との釣り合いを考慮しながら実施されることが多いからである。外務省も、エルサルヴァドルへの援助が他の中米諸国に対する経済協力の「モデルケース足り得る」9という認識を示しているほどなのである。

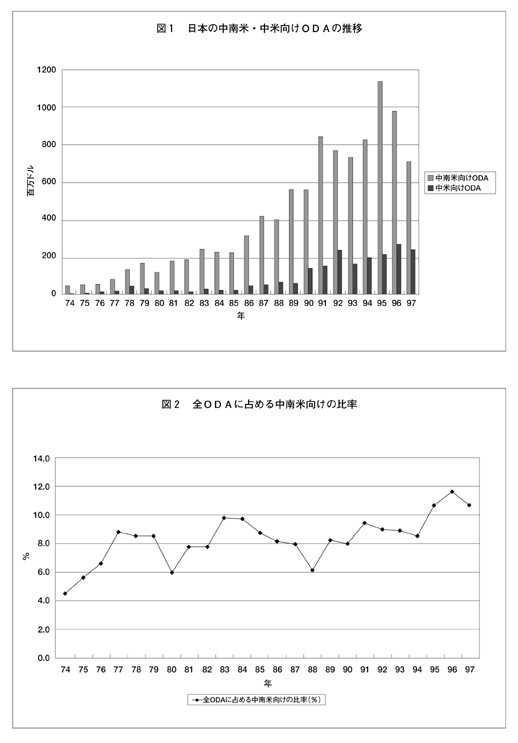

我が国の対外援助は、1950年代に始まるが、長らくアジア中心で、中南米のシェアは低かった。74年を例にとってみると、中南米向けは、日本のODA全体の4.5%にすぎず、アジア向け(86.6%)との落差は余りに大きかった。中南米のなかでもとくにシェアが低かったのが中米で、74年には中南米向けODAのなかの3.6%が配分されたにとどまった。したがって、日本のODA全体のなかで、この年の中米のシェアは僅か0.16%だったことになる。そうした中米諸国のなかで相対的に多くのODAの供与を受けていたのがエルサルヴァドルだった。74年には44万ドルの供与を受け、中米6カ国のなかではトップだったが、中南米全体では9位にランクされるにとどまった。

要するに、1970年代の半ばに至るまで、中南米は日本の対外援助の対象としては低い優先順位しか与えられず、そのなかでも中米はとくに低いシェアに甘んじていたといってよいだろう。

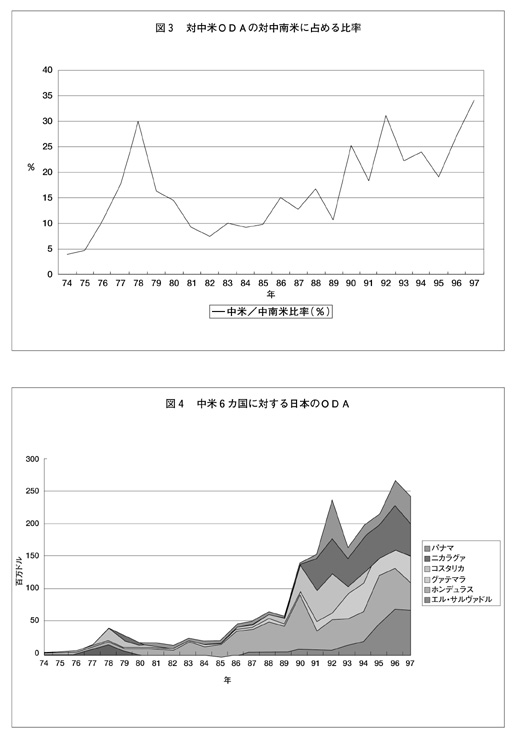

ところが、1970年代の半ば頃から中南米への援助は、その絶対額のみならず、相対的にもその比重が高まっていった。74年から78年の4年間に、日本の中南米向けODAは、図1にあるように、一挙に4倍以上も増加し、日本のODA全体に占める中南米のシェアも、4.5%から8.8%にまで伸長した(図2)。なかでも、中米向けの伸びは目覚しく、74年から78年にかけ28倍近い驚異的な増加を記録した。78年には日本の中南米向けODAの29.8%が中米に振り向けられ(図3)、日本のODA全体に占める中米の比率も、74年の0.16%から、一挙にその約16倍の2.62%にまで伸長した。

この対中米援助の急増期に、日本が優先的にODAを供与したのが、エルサルヴァドルとコスタリカだった。エルサルヴァドルはサン・サルヴァドル新空港建設のための有償資金協力を受けたことがODAを増大させ、コスタリカではカルデラ港建設のための円借款を得たことが増加の主な原因だった。1975年から79年までの5年間の累計で、コスタリカは日本からODAを3,051万ドルを受領し、エルサルヴァドル(2,700万ドル)を上回った。注目すべきは、こうした援助の結果として、両国において、ドナー国としての日本のシェアが増大したことである。79年には日本の援助はコスタリカのODAの37.6%を占め、米国(19.6%)を大きく凌駕し、エルサルヴァドルでは、米国が37.6%と依然突出していたが、それでも日本のシェアは16.7%にまで達していた。

1970年代後半に、何故日本の中米援助がこのように飛躍的に増大したかについては、ここでは詳述を避けるが、73年の石油危機を機に、資源の安定供給への関心が高まり、中南米が資源の安定的な供給地として注目を浴びたこと、資源確保との関連で第二パナマ運河への関心が財界を中心に台頭していたこと、石油危機以後のブラジル経済の低迷により、新たな資本投下先が中南米で模索され、中米への経済進出を日本政府も後押ししようとしたことなどが指摘されよう。さらに、70年代半ばには、77年から80年までにODAを倍増するとした第一次中期目標が実行に移されており、政府内では大型融資を行い易い環境にあったことも付随的な要因といえよう。要するに、当時の中米に対するODAの急増には、経済的関心が少なからず影響していたと見てよいであろう。

しかしながら、1970年代の後半に急増した日本の中米向けODAも、80年代に入ると停滞を余儀なくされた。それは、79年7月のニカラグア革命を機に、ニカラグアとエルサルヴァドルを中心に革命派と反革命派の抗争が内戦へとエスカレートし、日本からの援助を困難にしたからだった。とくにエルサルヴァドルでは、78年に日本人を巻き込んだテロや誘拐事件が勃発し、79年10月には内戦に突入したため、日本は大使館機能を縮小し、大使館員を常駐させない措置をとったが、これが援助の削減に拍車をかけた。エルサルヴァドルに対する援助は、図4から知れるように、80年代に入ると債務返済のために日本からの援助がマイナスとなる年も目立ち、プラスだった83年でも、ODA総額は47万ドルにすぎず、これはカリブ海の新興独立国を除くと、ニカラグア(6万ドル)、キューバ(9万ドル)に次いで中南米では3番目に低い数字だった。ドナー国としても、エルサルヴァドルにおいて日本は影の薄い存在となり、83年には米国のシェアが78.8%だったのに対して、日本は0.2%にも満たなかった。エルサルヴァドルのみならず、ニカラグアのサンディニスタ政権に対しても、我が国は米国とともに批判的姿勢をとって、援助を激減させた。コスタリカも80年代に入ると、債務繰り延べ対象国となったことから新規の借款を供与することが困難となり、これまた、援助額が大幅に削減された。この間、内戦を回避してきたホンジュラスには援助が拡大され、とくに、86年以降同国への援助が急増し、それが日本の中南米向けODAのなかで中米のシェアを押し上げるのに貢献したが、それでも80年代全体を通してそのシェアが20%台に到達することはなかった。

ところが、日本の中米に対する援助は、1987年頃から変化をみせる。この年の8月に中米諸国がエキスプラスII合意として知られる和平案に調印すると、その直後の9月に我が国の外務大臣として初めて中米を訪問した倉成外務大臣は、エキスプラスII合意を支持し、さらに、和平実現の暁には復興支援を行うことを約束したのである。「倉成ドクトリン」として知られるこの新方針に基づいて、90年代はじめから和平を達成した国に対して、我が国は積極的に支援の手を差し伸べていった。90年の選挙でサンディニスタ政権が敗退したニカラグアには91年から援助を積極化し、92年1月にゲリラと政府との間に歴史的和解がなったエルサルヴァドルには、同年3月に「緊急支援パッケージ」として、5億円のノンプロジェクト無償援助及び、帰還兵士・内戦避難民に対する緊急援助を実施した。翌93年には、常駐大使を復活させ、援助を本格的に再開した。図4にあるように、エルサルヴァドルへの援助は、93年から96年にかけて前年比1.5倍、もしくは2倍に近い高い伸び率で増大し、95年から97年の3年間の累計では、ニカラグア、ホンジュラスを僅差ながら抜いて中米で第一位を占めた。97年には単年度で中南米のトップになったことはすでに触れた通りである。これら三カ国への援助に加えて、グアテマラへの援助も増加した結果、97年には日本の対中南米ODAのなかで中米のシェアは34.2%を記録し、日本のODA全体に占める比率も3.7%となった。

このように、援助が急増した結果、日本は中米全体でもトップ・ドナーとなっている。1996年に日本は、ホンジュラス、パナマ、グアテマラで一位、ニカラグアとエルサルヴァドルで二位の座を占め、しかも、エルサルヴァドルでは、日本のシェアは22.2%に達し、首位の米国(23.3%)とほとんど遜色ないほどである。

8 『我が国の政府開発援助 ODA白書』1996年下巻、606頁

9 同628頁

3-2.1990年代における中米諸国への援助増大の要因

では、以上見てきたように、中米に対する日本の援助が90年代に入って急増したのは何故なのであろうか。

第一の要因は、エルサルヴァドルとニカラグアで和平が実現され、その後の民主化への動きが概して順調だったことであろう(注:グアテマラ最終和平合意は1996年12月29日)。すでに触れたように、87年の倉成ドクトリンの発表以来、日本は復興支援を約束することで、この地域の和平を促してきたが、両国で和平が達成された以上、国際的公約を果たすためにも復興支援を行う道義的責任があった。それに、戦災で苦しむ国々に対する復興支援は、人道的見地からも首肯できるものでもあった。

第二の要因は、中米諸国が中南米では相対的に貧困地域であることである。世界開発報告1997年版(世銀)によれば、95年の中南米全体の一人当たりGNPは、2,939ドルだが、中米ではこの水準に近いのは、パナマ(2,750ドル)とコスタリカ(2,610ドル)の二カ国だけで、エルサルヴァドル(1,610ドル)、グアテマラ(1,340)、ホンジュラス(600)、ニカラグア(380)の四カ国は水準を大幅に下回っていた。したがって、援助が人道的見地からなされるほど、中南米のなかでは中米により多くのODAが供与されるべきだということになる。その意味で、近年の日本の中南米援助のなかで中米のシェアが上昇しているのは、妥当といえよう。

第三に、日本がODAのグラントエレメントを高めた結果、中米の受取り分が相対的に増加したことである。我が国の中南米への援助のなかで、1975年には無償資金協力はわずか2.3%にすぎなかったのが、97年には37.7%にまで向上している。そして、一人当たりの国民所得が一定水準を超えた国は、無償資金協力の対象からはずれるため、南米では無償資金協力を得られない国がふえているのに対して、相対的に低所得の中米諸国では、90年代以降エルサルヴァドル、ニカラグア、ホンジュラスなどで無償資金協力が急増している。そのことが、近年、我が国の中南米向けODAのなかで中米諸国のシェアを高める一因となっている。

第四に、冷戦終結後の日米間の協調援助の舞台として、中米がクローズアップされていることである。冷戦後両国は、人口や環境などのグローバルな課題についての協力体制を強め、1993年以来、それを「日米コモン・アジェンダ」と名づけ、その具体化を図ってきた。96年には「市民社会と民主化」という項目を追加し、そのなかで「エルサルヴァドルにおける選挙準備と司法制度の強化等」のための協力を約束した。日米コモン・アジェンダに基づく直接的援助は、数量的にはまだ少ないが、コモン・アジェンダのなかに公式に中米問題が組み込まれたことにより、我が国は中米へのコミットメントを深めたといってよいだろう。このことが間接的にこの地域に対する日本の援助を増大させる一因となったと思われる。

このように歴史的に概観して見ると、我が国の中南米援助のなかで中米のシェアが高まった時期は1970年代後半と90年代と二回あったことになるが、シェアを高めた要因が二つの時期で大きく異なっている。すなわち、70年代後半には経済的要因が主だったとすれば、90年代においては、人道的配慮や、外交的配慮が優先しつつあることである。なかでも、人道的配慮がウェイトを高めつつあることは、中米においても近年無償援助が増大していることからも窺える。というのは、70代後半において中米のODAシェアを高めたのは、すでに触れたように、主としてエルサルヴァドルとコスタリカにおける空港や港湾建設のための円借款だったが、90年代における増加は、基本的には無償援助の飛躍的増大に少なからず起因するからである。日本の援助がこのように、人道的観点を重視する方向へと向かう過程で、エルサルヴァドルをはじめとする中米諸国への援助が増大したとすれば、そうした増加は十分首肯できることであろう。また、冒頭で触れたように、日系人のほとんどいないエルサルヴァドルが中南米で日本のODAの最大の受取り国となったという事実もこの文脈のなかで理解されるべきことであろう。

以上見たように、エルサルヴァドルへの援助を数量的にアプローチした場合には、このような評価を下せると思うが、次に援助の内容に立ち入って評価を試みることにしたい。

3-3.1993年以降のエルサルヴァドル援助の実績と問題点

我が国のエルサルヴァドルに対するODAは贈与に当たる無償資金協力、技術協力、及び有償資金協力に大別されるが、まず、1993年以降の援助について、これらの部門間の配分比率をニカラグア、ホンジュラス、グアテマラと比較してみよう。93~97年の累計で見た場合に、ニカラグアとエルサルヴァドル、ホンジュラスの贈与比率は驚くほど似通っており、70%もしくはそれに近い数字である。

また、贈与の中身も、エルサルヴァドルとニカラグアとは極めて近似しており、エルサルヴァドルが無償資金供与57%、ニカラグアが58%となっている。両国とも内戦で大きな被害を受けたという共通性がこうした類似の配分比を生み出しているものと考えられるし、すでに触れたように、日本のエルサルヴァドル援助が他の中米諸国と釣り合いを保ちつつ実施されていることを示す一例とみることもできるだろう。

次に、エルサルヴァドルへの援助の中身を検討してみよう。まず、1993年から97年に至る無償資金協力を累計して、項目別の配分比率を取ってみると、大略表5の通りとなる。

この表からも明らかなように、エルサルヴァドルの無償資金協力においては、農業と道路等のインフラストラクチャー、教育関係に重点的に援助が実施され、この三分野だけで、全体の68.7%と、約3分の2を占めている。改めて指摘するまでもなく、こうしたセクターは、内戦で最も大きな打撃を受けた分野であり、1990年代以降の我が国の援助が復興支援を大きな柱としてきたとすれば、これらの分野に援助が集中したのは、ごく自然のことだったともいえよう。ただし、内戦で大きな被害を生んだニカラグアでは、水道や地下水関係(31.7%)や経済構造調整関係-ノンプロ無償-(19.1%)、保健医療-病院建設・医療機材-(5.6%)などにもかなり配分されており、道路・橋梁関係は、12.5%にとどまっているのに比べ、エルサルヴァドルでは、橋梁関係の配分がかなり大きくなっている。こうした相違は、両国それぞれの復興の優先順位を尊重しつつ、援助政策が展開されてきたことを数字的にも裏付けるものであろう。

ただし、これらの分野に集中した結果として、いくつかの傾向が見られる。

第一に、上述した重点分野のなかでも、援助が特定の項目に集中する傾向があることである。インフラストラクチャーのなかで道路や橋梁は重要な意味をもつことはいうまでもないが、この分野における我が国の援助は、道路舗装用のアスファルト・プラントの建設計画が1995年に一度計上されていることを除けば、いずれも橋梁の架け替え作業に集中している。

| 分野 | 案件 | 金額 (億円) |

小計 (億円) |

小計 (%) |

|

| 1 | 農業関連 | 食糧増産 サポティタン地区農村復旧計画 |

22.50 10.27 |

32.77 | 28.0 |

| 2 | 漁業振興 | 3.2 |

3.2 | 2.8 | |

| 3 | 道路・橋梁 | 橋梁架け替え アスファルトプラント設置計画 |

24.11 6.40 |

30.51 | 26.1 |

| 4 | 生活改善 | 低所得者住宅改善計画 首都圏清掃機材整備計画 地方村落給水 |

2.00 7.53 8.59 |

18.12 | 15.5 |

| 5 | 教育 | 初等・中等学校建設 機材等支援 |

15.16 1.93 |

17.09 | 14.6 |

| 6 | 経済構造調整 | ノン・プロジェクト援助 | 10.00 |

10.00 | 8.6 |

| 7 | 草の根無償 | 1.19 |

1.19 | 1.0 | |

| 8 | 医療関係 | 身体障害者センター機材整備 | 3.44 |

3.44 | 2.9 |

| 9 | その他 | 文化無償等 | 0.50 |

0.50 | 0.4 |

| 総計 | 116.89 | 100.00 | |||

第二に、1993年には低所得者向けの住宅改善計画として2億円が支出されているが、貧困層を直接対象としたプロジェクトは少ない。

第三に、草の根型の小規模な援助が少ないことである。我が国の援助ではNGOへの支援が少ないことが指摘されている。エルサルヴァドルでも、金額に限ってみれば、草の根無償は無償資金協力全体の1%に過ぎず、エルサルヴァドルに対する5年間のODA総額の0.5%程度にとどまっている。

もう一つの重要な柱である技術協力に関しては、研修員受け入れ、専門家派遣、調査団派遣、協力隊派遣、機材供与、開発調査、プロジェクト方式技術協力がある。これらは他の中米諸国に対する援助とかなり類似しており、なかでも1997年度から開始された看護学校教育強化計画は、ホンジュラスにおける同種の計画の成功を踏まえて実施に移されたものであった。他方、97、98年度に実施された民主化セミナー(研修員受入)は、日米コモン・アジェンダに基づくエルサルヴァドルにおける日米協調援助の第一号として意義深いものといえる。

次に有償資金協力についてみてみよう。1993年以降に実施された有償資金協力は、電力部門緊急整備計画(92年度E/N締結)、中小都市上下水道整備計画(同92年度)、道路整備計画(同94年度)と電力部門整備計画(同95年度)に向けた円借款の供与であり、内戦で破壊されたインフラストラクチャー復興のために用いられている点が特徴的である。なお、同、4案件中3案件が米州開発銀行との協調融資となっている。

3-4.全般的な評価

以上見てきたように、我が国のエルサルヴァドルに対する援助は、他の中米諸国に対する援助と並んで1990年代に顕著な増加を見せ、それは、この地域における和平の実現と民主化という事態を受けて実施されたもので、首肯できるものである。とくに、援助が人道的見地に重点をおいてなされていることは、エルサルヴァドルに対する援助が単に「中米のモデルケース」にとどまらずに、途上国全体にとってもモデルケースとなりうることを示しているように思われる。

恐らくはそうした点が評価されていることもあって、日本の援助は、現地では、極めて評判が良いように見受けられた。とくに、橋梁架け替えやごみ収集車の供与などは、直接国民がその恩恵を実感できるものであり、短期間のわれわれの面談調査からも、多くの人から感謝されていることが確認できた。また、受益者は限られているとはいえ、日本の援助による学校建設が、関係者や地域社会の人々から高い評価を受けていることも、面談を通して知ることができた。看護教育プログラムのために、設立されたセンターも関係者から歓迎されている。サポティタン地区農村復旧計画も、その一環として供与された機材が、98年のハリケーン・ミッチの際の迅速な対応を可能にしたと評価されている。

また、上述したハードの援助だけでなく、ソフト面でも、高い評価を受けているものが少なくない。様々な開発調査をはじめ、青年海外協力隊による教育指導なども順調に成果を上げているし、看護センターを基盤にして多くのセミナーが開始され、看護教育のレベルアップにつながるとして、現地の関係者も大きな期待を寄せている。

もっとも、日本の援助に対して不満や批判が皆無と言う訳ではない。低所得者層、貧困層を直接対象とするプロジェクトを行ってほしいとの要請がある。エルサルヴァドルの低所得層が最も求めているのは、給水と交通へのアクセスであるという指摘(Gloria Salguero Gross女史)からすれば、橋梁架け替えや給水に重点をおいた援助政策も広い意味では救貧対策と見なしうるが、人道的見地からの援助をより徹底させるには、低所得層に直接裨益する政策を目指すことが必要であろう。

次に指摘しておきたいことは、草の根無償援助の額が少ないことである。とくに、低所得層に直接的に援助の手を差し伸べるには、現地で様々な救貧活動に取り組んでいるNGOとの協調が必要だと思われるので、こうした分野のNGOを支援できるように、草の根無償の一層の活用をはかるべきであろう。