3. 評価結果

3.1. 目的体系の分析・評価

3.1.1. カンボジアの国家開発計画と道路・橋梁分野開発計画

| (1) | 国家開発計画と道路・橋梁分野の開発計画 以下のカンボジアの国家開発計画と道路・橋梁分野の開発計画を総合して見ると、カンボジアの道路・橋梁分野の開発計画での優先順位は以下のとおり整理される。以下の優先順位は1992年以降一貫しており、時代を経て変遷するというよりも、達成されなければ次の計画に繰り越されたと見ることもできる。

1992年以降に策定された国家開発計画としては1994年2月の国家復興開発計画(National Programme to Rehabilitate and Develop Cambodia: NPRD)、1996年2月の第1次社会経済開発計画(First Socioeconomic Development Plan (1996-2000): SEDP I)、および2002年6月の第2次社会経済開発計画(Second Five Year Socioeconomic Development Plan (2001-2005): SEDP II)がある。さらに、2002年12月には国家貧困削減戦略(National Poverty Reduction Strategy: NPRS)が計画された。 これらの計画、およびそれらに含まれた道路・橋梁分野の開発計画における開発目標、その目標達成のための重点戦略の推移を図-12に示す。 NPRDでは国家復興・開発の長期ヴィジョンが示されるとともに、短期的な戦略が述べられた。最重要目標として、「社会的公正さと公平さを伴う持続的な経済成長」が掲げられ、そのためのアプローチとして図-12に示す6つが表明された。NPRDにおける道路・橋梁分野の計画では、最重要戦略として「プノンペンとシハヌークヴィル・シアムリアップとのリンクの強化(国道4号・6号線の修復)」と「制度改善」が採択された。 SEDP Iにおける国家の最重要目標は「貧困の削減」であった。SEDP Iでは貧困層の90%が農村に居住していることから、開発戦略の重点は農業・農村開発に置かれ、公共投資の65%は農村部とするよう計画された。農業・農村開発の中では、農村と市場・社会サービスの拠点とを結ぶ地方道の整備が、農村での現金収入の増加、社会サービスの向上のために最も重要な目的であるとされた。また、SEDP Iにおける道路・橋梁分野の計画は、全国の主要国道(路線番号が1桁の国道)の修復に加えて、路線番号は明示されていないものの一般国道の修復(400km)が目的として加えられ、州道についても整備のための優先づけが行われることとなった。 SEDP IIにおいても貧困問題に焦点が置かれ、国家目標の第一に「貧困層に成果が及ぶ経済成長」が掲げられている。インフラの整備については、農業・農村開発の項目内において、農村貧困層の市場へのアクセスを改善するための全天候型の道路整備・維持管理が特に重要であるとされている。SEDP II内での道路・橋梁分野の計画では全国道の修復・改修、特に隣国とを結ぶ道路の国際基準レベルでの整備、国道の修復・改修による本格的な道路網整備が重要戦略として掲げられている。 NPRSでは、貧困削減のための優先行動計画の第1に「機会の拡大」を掲げ、同優先行動項目内の道路・橋梁分野でのブレークダウンとして、維持管理財源確保を含む維持管理の強化に力点が置かれるとともに、タイ・ベトナムとの地域リンクの形成が重点とされている。 上記のNPRD以前にも第1次、および第2次の5カ年計画があり、それぞれ1986年~90年および1991年~95年を対象年次としていた。第2次5カ年計画は開発目標として以下を掲げていた。26

上記の国家開発計画とそれらに含まれた道路・橋梁分野の開発計画の他に、以下の2つの国際会議でのカンボジア政府の発表が、カンボジアの道路・橋梁整備の優先順位を示している。第1は、1994年の「第2回拡大メコン河流域経済協力会議」においてカンボジア政府がラオス政府とともに提出したアジア・ハイウェイ整備における優先プロジェクトの提案で、ラオス南部の国道13号線からカンボジアの国道7号線・6号線・4号線と続き、ラオス国境からプノンペン、シハヌークヴィルへに至るルート(アジア・ハイウェイ11号)である。27 第2は、1995年3月の「第3回カンボジア国際復興委員会(ICORC)」におけるカンボジア政府の発表で、道路・橋梁分野の優先プロジェクトを以下のとおりとした。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

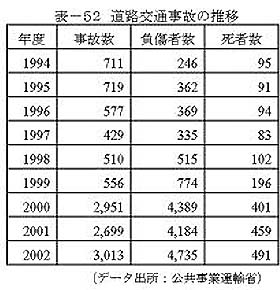

| (2) | 公共投資計画 国家開発計画とその中の分野別計画にもとづいて、具体的な投資プロジェクトが、公共投資計画(Public Investment Program; PIP)としてまとめられる。PIPは3年間を対象とするが、毎年改訂されるローリング・プランである。 PIPでは公共投資を(1)農業、(2)運輸、(3)通信、(4)エネルギー、(5)通商・産業、(6)教育、(7)宗教・文化、(8)行政、(9)水資源・上下水、(10)保健、(11)環境保全、(12)社会・コミュニティーサービス、(13)観光、(14)特別プログラムの部門に分類して計画・集計されている。 1997年-99年および2001年-03年のPIPの中に掲げられたプロジェクトのための必要投資総額を上記14部門別に見ると下表のとおりである。運輸部門へは保健に次ぐ、もしくは最大の必要投資額が計上された。また、道路・橋梁分野は運輸部門の9割もしくは8割を占めた。 |

図-12 カンボジアの国家開発計画、道路・橋梁分野の開発計画の推移(PDF)

3.1.2. わが国のカンボジアに対する援助方針と重点分野

| (1) | わが国のカンボジアに対する政府開発援助の方針と国別援助計画

わが国の政府開発援助の基本政策(「政府開発援助大綱」、「政府開発援助に関する中期政策」)、およびカンボジアに対する政府開発援助方針・計画における重点課題・分野の流れは図-13のようにまとめられる。なお、カンボジアに対する政府開発援助方針の流れは1992年度~2001年度の「我が国の政府開発援助(ODA白書)」下巻の「カンボジア」の項を参考とした。 わが国の政府開発援助に関する基本政策は「政府開発援助大綱(ODA大綱、1992年6月10日閣議決定)」および「政府開発援助に関する中期政策」に定められている。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) | 政府開発援助の効果的実施のための方策

ODA大綱は、政府開発援助の効果的実施のために以下の方策を掲げている。

|

3.1.3. 他ドナーの把握するカンボジアのニーズ

2.2節に示したように、カンボジアの復興支援は多くのドナーにより実施されてきた。その中でわが国の他に大きな役割を占めてきた機関としては、国連開発計画(United Nations Development Program: UNDP)(特に復興初期段階)、世界銀行(World Band: WB)、アジア開発銀行(Asian Development Bank: ADB)がある。以下にこれら3機関の1992年以降の(UNDPについては初期のみ)援助政策を整理する。

| (1) | 国連開発計画 UNDPの援助方針は1992年の国連事務総長の「カンボジアの緊急ニーズと国家復興への総合アピール(Appeal for Cambodia's Immediate Needs and National Rehabilitation)」に現れていると考えられる。その構成は以下のとおり。

国連による上記のアピールはUNDPのみならず他ドナーの方針にも多大な影響を与え、特に1992年以降の初期段階では二国間援助の他ドナー国も同アピールを援助方針としたと見受けられる。 | ||||||||||||||

| (2) | 世界銀行

WBの復興支援の初期段階での援助方針は「カンボジア:復旧から復興へ (Cambodia, From Rehabilitation to Reconstruction)、1994年」に述べられている。同書によれば、WBの援助目的は「貧困の削減と経済・社会の安定の基盤強化」であった。そのための優先分野として、以下を掲げた。 1) 農業・農村開発 2) 運輸 3) エネルギー 4) 給水 5) 教育 WBによる1996年の「カンボジア:回復から持続的開発へ (Cambodia, From Recovery to Sustained Development)」では、(1)マクロ経済の安定と(2)安定した、より広い基礎に立った経済成長を課題とし、以下の改革を支援するとしていた。

最新のWBの援助政策は2000年の国別援助戦略(Country Assistance Strategy: CAS)に述べられている。その目的として「持続的な経済成長と貧困削減のための基礎の構築」を掲げ、その基礎は以下の3つであるとしている。

この基礎を構築するための施策として、以下のパッケージを統合して実施すると表明されている。 a)Governanceの強化 b)物的インフラの改修 c)人的・社会的資本の再構築 d)民間部門の長期的発展の振興 | ||||||||||||||

| (3) | アジア開発銀行 ADBの1992年当時の戦略は以下のとおり30。

ADBは2000年に"社会経済再生の実現(Enabling a Socioeconomic Renaissance)"と題してカンボジアに対する援助方針を表明した。同書では以下の優先事項が列挙された。

|

以下の目的の妥当性評価、すなわち、上位計画との整合性、ニーズへの適合性の評価に際しては、基本的にはプログラムに含まれる事業(主に無償プロジェクト)が計画・要請され、採択・審査される時点での上位計画・ニーズに対するチェックを行った。したがって、わが国の「カンボジア国別援助計画(2002年2月)、カンボジアの第2次社会経済開発計画(SEDP II、対象期間は2001-05年であるが最終版・セクター別計画は2002年6月に公表された)、国家貧困削減戦略(NPRS、2002年12月、対象期間は2003-05年)については、プログラムの目的は現在でも妥当性を失っていないかを確認するために参照するに留めた。

| (1) | わが国の援助方針・計画との整合性 図-14にわが国の援助方針に重点項目とされた項目とプログラムの目的・サブプログラムの目的との対応関係を示す、同図に示されるとおり、プログラムの目的およびサブ目的はわが国の援助方針・計画との整合性が高いといえる。 ODA大綱においては、経済・社会インフラ整備、人造り(人材育成)を重点項目・課題としてあげている。また、政府開発援助に関する中期政策では、経済社会インフラの支援を重点課題の1つに掲げ、その項目において、「開発計画の策定、規格・基準等インフラに関する政策面での協力や、資金協力と技術協力の連携による施設の維持・管理面での協力を進め、持続的な効果が発揮できるように努める。」とされており、まさにプログラムの目的と一致する。

わが国のカンボジアに対する援助の重点分野として、一貫して社会・経済インフラ(特に運輸インフラ)の整備が掲げられている。人材育成の重視についてもカンボジアに対する復興支援の開始以来、継続してわが国の方針となっている。 ODA大綱以降、わが国の政府開発援助は東アジア地域、ASEAN地域等のアジア地域を最重要としている。また、政府開発援助に関する中期政策では広域的な開発への支援(ASEAN域内協力・メコン河流域開発)を東アジア地域での重点分野としており、アジア・ハイウェイの一部をなす道路・橋梁整備というプログラムの目的はこの重点分野にも沿ったものである。 政府開発援助に関する中期政策では「紛争・災害と開発」を重点課題の1つとしている。内紛による破壊、その間の維持管理不足で壊滅的な打撃を受けていた道路・橋梁の復旧・改修は、この重点課題に沿ったものである。災害面についても、2.3節 (2) (a)で述べたように、カンボジアの主要国道は洪水域に位置するものが多い(特にわが国の協力区間は大半が洪水域にあった)、プログラムの実施にあたっては災害に強い復旧・改修に力点が置かれた(6A号橋梁整備計画では「河川防災」担当者がコンサルタントの業務主任となっている)。 また、わが国のカンボジアに対する国別援助計画においても、重点分野である「社会・経済インフラの整備推進と経済振興のための環境整備」の中で、インフラ整備に関して「中長期的かつ全国的な視点に立ち、政策立案、技術・技能者育成のための技術協力、資金協力に取り組んでいく。」とされている。同計画は持続的な経済成長と貧困削減を最大のテーマとして、社会・経済インフラの整備推進を重点項目としている。持続的な経済成長と貧困削減にとって、社会・経済インフラの整備は、十分条件ではないにせよ、必要条件であることは論を俟たない。経済インフラの重要な部分である運輸インフラの整備、中でもカンボジアの運輸インフラの中心である主要国道の一部の整備・維持というプログラムの目的は現在でも妥当性を失っていないといえる。 |

| (2) | カンボジアの開発計画・ニーズとの整合性 図-15にカンボジアの国家開発計画、運輸セクター(道路・橋梁分野)の開発計画における重要戦略・目的とプログラムの目的・サブプログラムの目的との対応関係を示す、同図に示されるとおり、プログラムの目的およびサブ目的はカンボジアの上位計画との整合性も極めて高いといえる。

3.1.1の (1)に述べたとおり、プログラムの軸となったチュルイチョンバー橋復旧、メコン架橋建設は、それぞれ第2次5カ年計画(1991年~95年)およびの第1次社会経済開発計画(SEDPI、1996年~2000年)に、道路・橋梁分野の優先プロジェクトとしてこれらの案件そのものが掲げられていた。国道6A号線復旧・6号線修復計画も国家復興開発計画(NPRD)の道路網開発計画での最優先区間であった。わが国の協力はまさしくカンボジアの最優先する区間そのものへの支援であったといえる。 国家復興開発計画(NPRD)、第1次・第2次社会経済開発計画(SEDPI・II)のいずれにおいても、インフラ(physical infrastructure)整備は国家の重要な目標の1つとされており、運輸インフラ(特に道路)の修復・改修に力点が置かれている。SEDPI・IIでは農村への投資、村落レベルでのインフラ整備を国家開発目標の1つとしているが、農村から市場へのアクセスを実現するには道路の階層構造から考えて、主要国道-州都間、郡都等の地方小都市-村落間を結ぶ道路という順に整備する必要があるとの考えにもとづいて、SEDPI・IIの運輸分野の開発計画においても、主要国道の整備を最重要の目標としている。プログラムの目的およびサブ目的とカンボジアの開発計画との整合性は高く、また、現在でも整合性を失っていないといえる。さらに、国道7号線はベトナムへとのリンクにおいても重要な国道であり、プログラムは国家貧困削減戦略(NPRS)で優先している「タイ・ベトナムとの貿易を地域リンクの強化・開発」の一部といえる。プログラムの目的は現在のカンボジアの開発計画における目的とも適合しているといえる。 主要国道の中でも、カンボジア政府が特に優先したのは、農業開発、観光開発、隣国との交易拡大のための幹線道である。観光開発の第一の拠点はシアムリアップである。コンポンチャムはバッタンバンと並ぶ農業開発拠点であり、バッタンバン地方が米作を主体とするのに対し、コンポンチャム地方はゴム等の換金作物による開発が期待されており、農業生産物の市場経済化の核となる地方である。この意味でもプログラムの目的およびサブ目的とカンボジアの上位計画との整合性が高い。 公共投資計画(PIP)では道路・橋梁分野への必要投資額が保健分野に次ぐ、あるいは最も高いとされてきた(表-26)。カンボジアの公共投資の大部分が外国からの資金協力で賄われており(表-6から計算すると、1996年では公共投資の88%が、2001年でも73%が外国資金)、必要投資ニーズは援助ニーズともいえる。プログラムの目的はカンボジアのニーズと合致しているといえる。 |

| (3) | 他ドナーの把握するカンボジアのニーズと合致度

主要ドナー(UNDP、WB、ADB)についても運輸インフラには高い優先順位を与えており、実際に道路・橋梁分野での投資のための資金協力と人材育成のための技術協力をしてきている。プログラムの目的およびサブ目的は他ドナーの捉えるカンボジアの重要なニーズにも合致していたといえる。 UNDPが掲げた運輸インフラへの高い優先度は、他のドナー国の政策にも影響を与え、特に初期段階ではオーストラリア・デンマークは国土交通網の復旧に重点を置いた。両国の援助実績は表-23および表-24に見られるとおりである。 |

3.2. わが国のカンボジアに対する道路・橋梁分野での協力事業の要請・採択・審査・実施プロセスの分析・評価

1.2節 (2)で述べたように、本調査では各協力案件のプロセスの適切性を評価するのではなく、一連の協力案件をプログラムとして見た場合のプロセスの適切性を分析・評価する。2.6節 (1) (b)で整理したようにわが国の道路・橋梁の復旧・改修プロジェクト群はチュルイチョンバー橋復旧・メコン架橋という2つの橋梁を軸として、首都プノンペンとトンレサップ水系・メコン河で分断された北東の地方・隣国へプノンペン側から順に伸びでいった。また、無償プロジェクトの実施と相まって技術協力事業が計画・実施された。しかしながら要請・採択・審査・実施はあくまでも案件単位(各無償プロジェクトおよび個々の研修員受入・専門家派遣・開発調査)でなされてきた。

そこで、まず各案件がどのようなプロセスで計画・実施に至ったのかを分析し、その上で、プログラムの方向性は適切なプロセスにより定められていったか、各協力案件は他の案件および他ドナーのプロジェクトとの関連で適切に要請・採択・審査されたか(プログラムの策定過程およびプログラムにもとづく各案件の要請・採択・審査過程の適切性)、および各案件は要請・採択・審査の段階で意図されたように実際に連携して実施されたのか(プログラム実施の適切性)を評価した。

3.2.1. プロセスの分析

プログラムに含まれた無償プロジェクト・技術協力事業の要請・採択・審査・実施のプロセスを、ODA白書「ODAの仕組み」、国際協力事業団年報、およびカンボジア開発評議会(CDC: Council for Development of Cambodia)等の資料、国内で収集した資料、さらに、外務省、JICAでのインタビューにもとづいて作成した。プロセスは、実際の流れに沿って、まず、カンボジア側の要請案件選定までを分析し、続いてわが国における採択・審査・実施を含め、全体を整理した。

図-16に公共投資計画(PIP: Public Investment Program)策定・カンボジア側からの要請案件選定のプロセスを示す。図に示されるとおり、公共投資の多くの部分をドナーからの援助に依存するカンボジアにおいては、公共投資計画の策定と援助要請案件の選定は連動している。プロジェクトの最終リスト作成を行う過程では、援助調整機関であるCDCも関与している。

一般プロジェクト無償の要請から実施までのプロセスを、カンボジアでの要請案件選定も含め、図-17に示す。技術協力事業については、案件採択までのプロセスを図-18に、実施のプロセスを図-19に示す。

なお、プロセスは1992年以降、以下のとおり改訂されてきているが、図-16~図-19に示すプロセスは、現在のプロセスである。

まず、重要な改訂としてあげられるのが、1995年のPIP策定プロセスの確立である(実際の策定は96年以降、図-16参照)。PIP策定においては、実施官庁から投資プロジェクトが提案され、各提案は、計画省(Ministry of Planning、議長)、CDC、経済財務省(Ministry of Economy and Finance)、中央銀行の代表からなるPIP運営委員会により、社会経済開発計画、貧困削減戦略、および公共投資審査基準(図-16中の「選別基準」)にもとづいて、 (i) 実施中(On-Going)、 (ii)確約済み(Committed、カンボジア政府に承認されたという意味)、 (iii)高い優先度(Pipeline-High Priority)にランクづけされる。国際機関・ドナーへの新規要請案件は (iii)から選ばれる。プロジェクトの選定基準には開発計画(国家開発計画・分野別開発計画)が含まれている。さらに、予算措置(維持管理費)も項目に含まれており、プロジェクト実施により維持管理費が削減できる案件に高い優先度が与えられる。

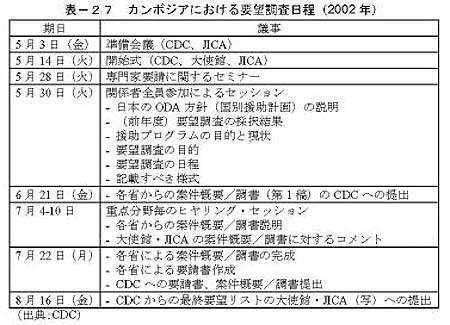

CDCが設立されたのは1994年であったが、陣容がそろって、各ドナーとの本格的な調整は95年・96年から実施している。以前は無償資金協力案件・技術協力の各スキーム(研修員受入、専門家派遣、開発調査)毎に派遣専門家等が各省庁からの要請をとりまとめ、在カンボジア日本大使館・JICAカンボジア事務所にて「要望調査票」を作成していたが、98年に図-17、図-18および表-27(昨年の例)に示されるプロセスができ、翌99年からこれらのプロセスにしたがって案件が要請されるようになった。また、1997年以降は、これまでスキーム毎に作成されていた要望を、「統一要望調査」としてまとめて取り扱うようになった。

図-16 カンボジアにおける運輸分野の公共投資計画策定・要請案件選定のプロセス(PDF)

図-17 カンボジアの運輸分野に対する一般プロジェクト無償の要請・採択・実施プロセス(PDF)

図-18 カンボジアの運輸分野に対する技術協力事業の要請・採択プロセス(PDF)

図-19 カンボジアの運輸分野に対する技術協力事業の実施プロセス

案件採択までのプロセスと目的の整合性の担保

3.1.4節の (1)および (2)で、プログラムの目的・サブ目的がわが国の援助方針、カンボジアの国家開発計画・道路・橋梁分野の開発計画との整合性が高かったと評価されたが、以下のとおり、この整合性の高さは、要請・採択のプロセスにより担保されているといえる。

カンボジアの要請までのプロセス(図-16)に見られるとおり、要請案件候補となるプロジェクト選定において、国家の開発目標・政策との整合性が選別基準の1つとなっている(1996年以降)。

図-17に示されるとおり、わが国の援助は、要請のあった案件の妥当性を審査して、選択・実施にていく仕組みとなっているが、各要請書には案件の国家計画・セクタープランおける位置づけの記述が求められている。要請を受けて、在カンボジア日本国大使館・JICAカンボジア事務所により行われる要望調査票の作成においても、カンボジアの国家開発計画・運輸分野の開発計画上における案件の位置づけが優先順位決定の基準に含まれている。被援助国の開発政策を認識し、基本課題を共有することがODA大綱の方針である(政府開発援助の効果的実施に関する方策、3.1.2節 (2)参照)。

表-27に示されるとおり、カンボジア側の援助調整機関であるカンボジア開発評議会(CDC)は、各実施機関による要請案件の調書準備前に、カンボジア側の実施機関を集めて、在カンボジア日本国大使館(JICAカンボジア事務所も同席)によるわが国の援助方針の説明を受ける機会を設けており、さらに、インフラ整備等の重点分野については、各省による大使館・JICAへの案件説明と大使館・JICAからのコメントもなされている。 さらに、CDCはわが国の援助方針を良く理解しており、要請案件リストを作成する際に、わが国の援助方針を反映させている。1999年以降は、CDCが要望調査票の案を作成し、大使館・JICAとの協議を通じて確定させていくようになってきている

3.2.2. プログラムの策定過程およびプログラムにもとづく各案件の要請・採択・審査過程の適切性

| (1) | プログラム策定過程の適切性(個別事業の要請前に本分野の援助の方向性について検討・協議されたか?) 2.6節 (1)で述べたとおり、プログラムの方向性を決めたのは2つのチュルイチョンバー橋復旧とメコン架橋建設であったといえる。まず、この方向性が決まっていく過程(プログラム策定の過程)での適切性について評価した。 以下に示されるとおり、プログラム策定における検討・協議は十分になされたと評価される。 チュルイチョンバー橋復旧計画が要請された背景としては、カンボジアの第2次5カ年計画(1991年~95年対象)において優先プロジェクトに掲げられていたことがある。メコン架橋についても第1次社会経済開発計画(SEDP I、1996年~2000年対象)において道路・橋梁分野の優先プロジェクトに上がっていた。わが国の道路・橋梁分野での援助の流れを決めたこれら橋梁プロジェクトはいずれも、カンボジアの国家開発計画にプロジェクト名があげられており、カンボジア政府内・意思決定機関での検討・協議を経た上で要請されたと考えられる。 前述のとおり、チュルイチョンバー橋復旧計画の採択、および援助受入能力向上のための人材育成重視の方針策定・研修員受入事業実施に先立って、わが国は2度に亘る調査団(同調査団はカンボジアに対する援助方針全体を協議することが目的であったが)派遣し、カンボジア政府の関係諸機関との協議がなされた。 メコン河本流架橋建設計画調査においては、調査実施のための運営委員会が設立され、同委員会には公共事業運輸省の委員長・委員の他に、カンボジア開発評議会(CDC)、外務国際協力省等のメンバーも参加した。同委員会は調査の節目で(計5回)開催され、ルート選定においても同委員会で協議された。 | ||||||||||||||||||||||||

| (2) | プログラムにもとづく各案件の要請・採択・審査の適切性

|

前節で示されたように、プログラムに含まれた案件は無償プロジェクト間、無償プロジェクト・技術協力事業間で連携をとりつつ要請・採択・審査されたが、本節においては、実施の段階でこれらの連携は適切に行われたのかという観点で評価した。また、連携の結果、効果がどうであったかの評価は3.3節(結果の評価)で行っている。

| (1) | プログラムに含まれる事業はタイミング良く、スムーズに実施されたか?

特筆されるべき点として、まず、ニーズ調査団派遣(1991年12月および92年1月)とチュルイチョンバー橋基本設計調査(92年4月)の実施は最も素早い対応をしたと自賛するADBとほぼ同じ時期で、ニーズ調査団派遣後わずか3ヶ月で基本設計調査団を派遣したことは、通常の期間と比べて迅速であった。復興のための基幹インフラの復旧という緊急ニーズに対応したものとして評価される。 また、道路・橋梁の復旧・改修の完成区間がプノンペン側から伸びていった点が評価される。これは単にそれぞれの事業の要請・審査・実施が順になされたということではなく、国道6A号復旧工事がまだ半ばである1994年からメコン架橋建設計画調査が行われ、コンポンチャム・ルートに決定された後、国道6号・7号線の修復が要請・審査・実施され、7号線コンポンチャム区間へと続いた結果である。 プログラムに含まれたプロジェクトは全て計画された工期通りに実施され、プログラムとして上述の展開がスムーズに進んだ。各プロジェクトが工期通りに終わったことは、平時では一見当たり前のように見えるが、特にチュルイチョンバー橋復旧プロジェクト等の初期の段階では、内戦時代の爪痕が残っていた現地事情のもとで(当時は未だポル・ポト派との交戦も続いており、現場では熟練労働者がおらず復員兵士を雇用して復旧作業が行われた)、予定通り実施されたことは関係者の並々ならぬ努力の賜物であることはテレビ放送で伝えられたとおりである35。 |

| (2) | プログラムに含まれた事業は連携良く実施されたか?

以下のとおり、プログラムに含まれた事業は全般的に連携良く実施されてきたと評価できる。 チュルイチョンバー橋に基本設計調査・工事と並行して、1992年、93年度に「カンボジア・道路・橋梁建設」コース(期間:21日間)が特別に設定され、それぞれ5名、7名の研修員が参加した。参加者は局次長クラスの者が主体で、その後の無償プロジェクトの責任者・担当者として活躍した。当初の懸念事項であった無償プロジェクトの受入能力不足を軽減し、スムーズなプロジェクト実施に寄与したと考えられる。 1995年度以降の研修員の多く(13名)は無償プロジェクトのカウンターパート研修員として受け入れられ、無償プロジェクトの実施監理、完成後の維持管理に関する技術を学んだ。 わが国の無償資金協力で改善された道路建設センター(RCC: Road Construction Center)はその後の専門家派遣のベースとなり、RCCには建設機械の操作・保守管理の専門家のみならず、「施工管理」「工事施工管理」の専門家も派遣された。 本プログラム内で行われたユニークな連携として、無償プロジェクトの施工現場にRCCの職員・建設機械を派遣して行われたOJT(On the Job Training)がある。この仕組みは、運営予算不足によりRCCの職員が実務に携わる機会がほとんどなかった時期に、職員の維持補修、建設機械操作・保守管理の技術向上を図るために行われたものである。この結果、職員の技術力向上に寄与したと考えられる。現在、RCCは道路の維持修繕・修復・緊急補修等の中心となって活躍している。 なお、公共事業省の幹部から、今後は日本から専門家を招いて現地にて研修することに力点をおいて欲しいという意見があった。公共事業運輸省には、幅広い層の人材育成のニーズがあり、本邦研修への参加では人数が限られるため、公共事業運輸省の人材育成をサポートする専門家、JICAの日本での研修コースにおいて講師をしているような専門家の派遣を希望する意見である。 |

| (3) | プログラムの実施は他ドナーの関連事業の実施状況とうまく連携したか?

わが国の協力による道路・橋梁の復旧・改修プロジェクトは国道6A号・6号・7号に集中した。これらの路線ではアジア開発銀行(ADB)による緊急リハビリプロジェクト、修復プロジェクト、世界銀行(WB)の修復プロジェクトが実施された、もしくは現在実施されている。また、国道6号線シアムリアップ以西はアジア開発銀行との借款契約が済み、国道7号線クラチエ以北は中国が関心を示している。さらに国道78号線についてもベトナムとの借款契約が最近調印された(表-23および表-24参照)。これらは全体として、わが国の協力による長大橋梁の復旧・建設を軸としながら、プログラムの目的の方向に沿って拡大しつつある。 わが国の復旧・改修区間はプノンペン-コンポンチャム区間を中心に集中したが、国道6号線シアムリアップ区間改善計画については世界銀行(WB)の道路改修プロジェクトとの関連性が強かった。国道6号線シアムリアップ区間改善計画の基本設計調査団は、WBとの協議により、当初わが国への要請区間にあった古代橋(1つ)の修復を、景観デザインの統一性の観点から他の9橋の古代橋と合わせてWBプロジェクトに移行し、わが国の改修区間をその分、西へずらした(図-9では示しきれないがWB計画はシアムリアップ西方の空港から都市部への区間を含んでいる)。さらに、施工計画立案時にはWBプロジェクトの工事車輌の通過も考慮された。 技術協力については、わが国の長期専門家とアジア開発銀行から派遣された専門家(コンサルタント)等との間で情報交換等の日常的な連携、技術協力における重複を避けるための調整が行われた。特定のテーマに関するプロジェクト的な連携が計画・実施されたという情報は得られなかった。 |

| (4) | プログラム全体・他ドナーの関連プロジェクトが並行して実施されることにより生じた外部条件の変化やリスクへの対応は適切であったか?

3.2.2節 (2) (e)で述べたとおり、考慮する必要のある点は計画・審査時に検討されたため、わが国・他ドナーによる同種のプロジェクトが並行して実施されることによる大きな問題は実施段階で生じなかった。さらに想定・検討がなされていなかったような並行実施による弊害も生じなかった。 |

3.3.1. 結果評価のための指標の設定

1.2節 (3)で述べたとおり、結果については(1)プログラム目的の達成度、(2)プログラム実施の効果、(3)プログラム実施により生じたインパクト、(4)自立発展性について評価した。

プログラムに関する目標値は当初から設定されていたわけではなく、また、後付で設定する意義も認められなかったため、想定もしなかった。したがって、プログラム目的の達成度の評価としては、サブプログラムとしてグルーピングしたコンポーネントの実施による成果をまとめ、サブプログラムの目的の達成度として評価するに留めた。

本調査における結果評価の着眼点として、プロセスの評価において判明した無償プロジェクト間、無償プロジェクト-技術協力事業間、技術協力事業のスキーム間での連携がどのような効果(相乗効果・補完効果)を生んだかの分析を試みた。

プログラム実施の直接的な効果として、人・物の移動・輸送にどのように寄与したかを調査・評価した。指標としては、(1)移動時間・費用の変化、(2)プログラムに含まれた無償プロジェクトで復旧・改修された区間での交通量の増加を調査・分析した。交通量の分析にあたっては、各プロジェクト実施による増加量を分析するのみならず、後続のプロジェクトが完成し、新たに整備区間が延長されることによる既存プロジェクトによる整備区間での交通量の変化にも注目して、分析・評価した。

インパクトは良いインパクト(期待されたインパクト)と負のインパクトについて分析した。良いインパクトについては、沿道の地域経済・社会開発にどう寄与したかを、各プロジェクトで期待された効果、インタビューで判明した効果を分析して評価項目として設定した後、どの程度寄与したかに関するデータを収集し、分析・評価した。負のインパクトについては、インタビューで判明した、(1)交通事故の増加、(2)過積載車の増加について、現地で集めることのできた資料を分析した。合わせて負のインパクトを軽減するような措置が取られているか、今後取られる見通しがあるかについても分析を試みた。 加えて、プログラムの目的の上位目標として、わが国のカンボジアに対する援助目的の一部である「運輸インフラの整備」に整備されたインフラの「維持管理」を加え、「運輸インフラの整備・維持管理」と設定した。その上位目的の達成によって生じる効果・インパクトの指標として、(1)全国の人・貨物の移動・輸送量、(2)国内総生産(実質成長率)、(3)輸出・輸入、(4)物価、(5)カンボジアへの訪問客数を設定し、これらの指標値の変化を調査し、プログラムの目的達成が上位目的の達成の効果(マクロ経済へ寄与)にどの程度貢献したかの分析を試みた。

自立発展性については、プログラム実施の効果が持続的に発現しているか、発現されていく見通しがあるかについて分析したが、特に道路の維持管理の持続可能性について分析・評価した。合わせて、今後カンボジア側で類似のプロジェクトを自国の資源で行っていけるかを評価した。

以上から、評価項目(指標)を表-28に示すとおり設定し、データを収集した。

表-28 プログラムの目的と結果の評価項目・指標(PDF)

3.3.2. プログラムのサブ目的達成度

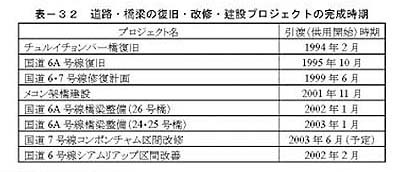

| (1) | 復旧・改修・建設された道路距離・橋梁数・橋長

全ての道路・橋梁の復旧・改修・建設プロジェクトは目標を達成し、表-18に示されるとおり、約148.7kmの道路が復旧・改修され、2橋の長大橋(チュルイチョンバー橋:709m、メコン架橋:1,360m)と国道6A号線上の3橋(橋長計:300m)が復旧・改修・建設された。道路の復旧・改修プロジェクトにおいても多数の橋梁・カルバート36が整備された。これらの基本的な数値については、実績と基本設計時の計画とは全く同値であった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) | 供与建設機械・保守修理機械の道路修復・補修能力

道路建設センターの改善により、計画どおりの数・仕様の機材が供与され、修理工場・倉庫・管理棟が新築・改修され、施設・機材面ではプロジェクト実施により、以下の工事量が可能となり、工事実施に必要な建設機械の保守・修理が可能となった。

表-29 改善された道路建設センターの工事能力

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (3) | 技術者・技能者の育成

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) | 移動時間・費用

プノンペン-コンポンチャム間の移動時間は約6時間から約2時間に短縮した。現地でのインタビューによれば、プノンペン-コンポンチャム間を、行き先で仕事をしても、日帰りで十分に往復できるようになった。また、プログラムが実施される前は、実際に行ってみないと移動時間がどれだけかかるのか分からなかったのが、プログラム実施後は事前に読めるようになったと評価された。 プノンペン-コンポンチャム間の移動費用については乗り合いのミニバス(地元ではタクシーと呼ばれ、プログラム実施前の市民の一般的な移動手段であった)の運賃が20,000-25,000リエル(1993年の平均レートで換算するとUS$7.4-9.3)が大型の定期バス(現在では1日8便あり、広く市民に利用されるようになっている)の運賃7,000リエル(2001年の平均レートで換算するとUS$1.8)に下がった。 メコン架橋開発調査における経済分析で使われたモデルで試算すると、現在の旅行者1人当たりの平均時間コスト46はUS$0.35/時間と推計され、プノンペン-コンポンチャム間の移動のための時間コストは1人当たりUS$2.1からUS$0.7に下がり、US$1.4節減されている。また、バイク、乗用車、大型バス、中型トラック (積載量10トン程度)のプノンペン-コンポンチャム間の1台当たりの走行費用(2001年の単価を使用)は、フェリーによる渡河コストを含めないとしても47、US$8.5、US$48、US$137、US$58からUS$6.1、US$29、US$99、US$34に下がっており、US$2.4(30%)、US$16(40%)、US$38(30%)、US$24(40%)節減されていることになる。 それぞれの車種についての走行費の節減に加えて、車輌の大型化に伴う1人当たり、1トン当たりの輸送費が軽減されていると考えられる。上記のバス運賃の低下はこの軽減分を含んでいるが、貨物については現時点の車種毎の積載貨物量データが入手できなかったため(1995年のデータはメコン河本流架橋開発計画で調査されている)、貨物1トン当たりの輸送費用軽減額は推計できなかった。 シアムリアップ-ロリュオス間の移動時間は改修前の30分から15分に半減した。したがって、1人当たりの移動時間コストは半減し、また、各種の車輌の走行費用はプノンペン-コンポンチャム間と同じ割合で節減されていると推計される。 | ||||||||||

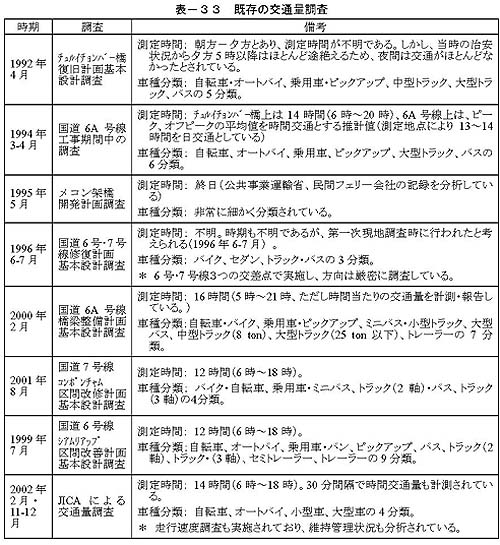

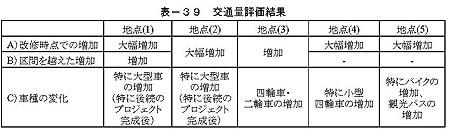

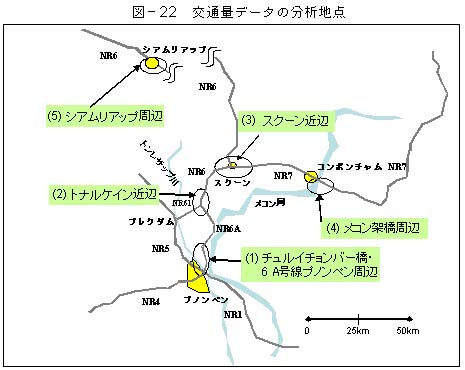

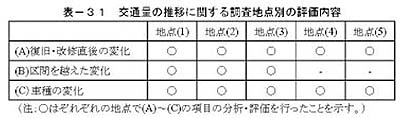

| (2) | 整備区間の交通量 本調査では、わが国の道路・橋梁分野における一連の協力事業を一つのプログラムととらえている。ここでは、一般プロジェクト無償により復旧・改修された対象路線・区間の交通量の推移を、プログラムの評価指標とし、既存データに対して考察を加えた。 交通量の決定要因は道路・橋梁の整備の他に、自動車保有台数・人口、走行費用(自動車・スペアパーツの価格、燃料/潤滑油の費用)、沿道の農業・工業開発状況等多岐に亘ると考えられるが、今回の調査では収集できた情報に限りがあったことと、復旧・改修前には劣化した道路・橋梁が交通を阻んでいたという認識から、道路・橋梁の復旧・改修・建設プロジェクトの完成時期と交通量変化(増加)の時系列的な分析に留めた。

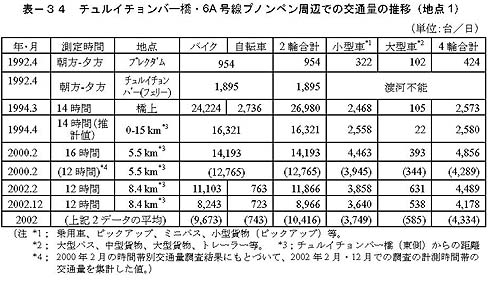

チュルイチョンバー橋、6A号線プノンペン周辺(地点1) チュルイチョンバー橋は1994年2月に供用が開始され、開通後フェリーから橋梁に交通が転換した。6A号線は、95年10月に供用された。 この区間での車輌分類毎の交通量の推移を以下に示す。

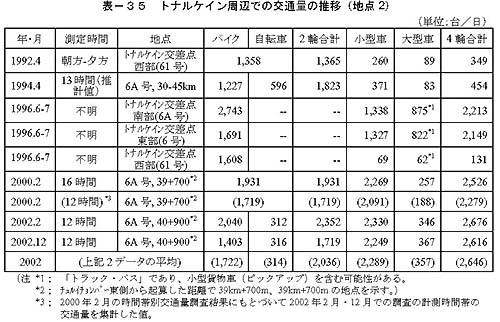

1994年3月の交通量調査は、チュルイチョンバー橋梁供用直後のものである。1994年4月の調査は同橋から起算して0~15km区間であるが、詳細地点は不明である48。2000年2月のものは6A橋梁整備基本設計調査での計測結果、2002年の2時点はJICAによる事後調査にもとづく。それぞれ、地点、計測時間帯、車種分類が異なるのは表-33のとおりである。 1994年3月時点では6A号線復旧工事は橋梁地点から北側にわずか10km程度しか舗装区間が進んでいなかったにもかかわらず、1992年におけるプレクダム・チュルイチョンバーでの合計渡河台数に比べて、二輪車は9.5倍となり(24,000台増加)、小型車は1992年のプレクダムでの渡河台数の 8倍近くとなっている(2,100台増加)。単純比較は危険であるが、開通前は治安上の問題から夜間交通がほとんどなく、計測時間の違いによる問題は少ないと考えられ、大幅に増加したことは確かといえる。チュルイチョンバー橋開通の効果の大きさが評価できる。大型車に関してはプレクダムでの渡河台数とほとんど変わっていない。 1995年の6A号線の供用によるチュルイチョンバー橋上の交通量の変化について、1996年の6号・7号線修復計画基本設計調査時に同地点での交通量調査を実施していない。しかしながら、1999年3月(6号・7号線修復区間の供用前)の交通量調査では自動車(四輪車)が1994年3月の調査と比較して4.26倍の10,949台/日となったとの報告がある49。この増加は6A号線復旧の効果といえる。 続いて6A号線プノンペン付近のデータ(チュルイチョンバー橋から15kmまで)を分析する。2000年2月の時点では、6A号線が開通してから時間が経過し、6号・7号線の修復も終了している。この時点のデータを1994年4月のものと単純に比較すると二輪車では減少している。一方、四輪車は1.8倍以上に増えている。大型車は18倍程度に(台数では350台以上)増加した。2000年の計測時間が16時間と長く、単純な比較はできないが。1994年の推計値も朝夕のピーク交通を含めて推計していることを考慮すれば、大型車が大幅に増えたことは間違いない。 2000年(2002年の計測時間に合わせた集計値)と2002年(2月と12月の平均)のデータで比較すると(この間にメコン架橋が開通した)、二輪車は20%近く、四輪車は5%減少している。しかしながら、大型車は1.7倍に(台数では240台)増加している。メコン架橋建設が大型車の増加を引き起こしていると見受けられる。 トナルケイン近辺(地点2) トナルケイン(6A号線の終点、6号線の起点、かつ61号線(旧6号線)との交差部)近辺での交通量測定は、以下の5時点で計測されている。1994年の調査は、前述のとおり6A号線復旧工事期間中のもので、チュルイチョンバー橋から起算して30~45km区間(トナルケインの南部)で実施された。1996年のものは、6・7号線基本計画調査時点であり、測定時間等は記されていない。2000年のものは6A橋梁の基本計画調査時点であり、前二者と同一区間に位置する。2002年の2時点はJICAの事後評価調査にもとづく。それぞれ、地点、計測時間帯、計測車種ともにやや異なる。

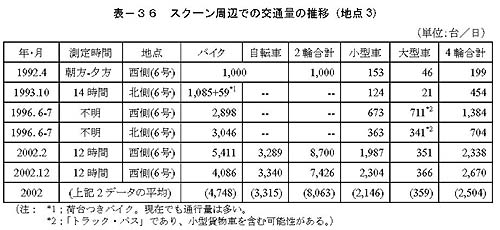

1995年(6A号線の開通)前後で、大幅な交通量の増加が見られた。1994年と1996年の6A号線でのデータを比較すると、バイク(Motorcycle)は2倍以上に(1,500台)、四輪車は5倍近くに(1,700台以上)増加した。この比較も計測方法の違いがあるため厳密さを欠くが、6A号線復旧の効果が大きかったことを示すことは疑いようがない。 1999年(6号・7号線修復の完成)前後の交通量を比較すると、二輪車は比較のしようがなく、四輪車についても一見15%程度伸びたようにも見えるが、計測時間等を考慮すると何もいえない。 メコン架橋開通前後、すなわち、2000年(2002年の計測時間に合わせた集計値)と2002年(2月と12月の平均)とのデータを比較すると、二輪車は20%弱(300台以上)、四輪車は15%(350台)以上増加している。本地点でも大型車の増加(9割、170台)が著しく、メコン架橋開通の影響が道路距離で70km以上離れたトナルケイン(6A号線終点付近)にまで及んだことはほぼ間違いないといえる。 スクーン近辺(地点3) スクーン周辺では、以下の5時点、3地点での測定が行われている。1993年のデータは、派遣専門家により報告されたものである。1996年のものは、6号・7号線修復基本計画調査時点であり、日時、測定時間等は記されていなことは既に述べたとおりである。2002年の2時点はJICAの事後評価調査にもとづく。スクーンは6号線と7号線の分岐地点であり、北側はシアムリアップ方面への路線であり、無償プロジェクトの修復対象区間ではない。この地点での比較も計測時間が不明のものがあり、車種分類も調査により異なるため、増加率・台数の推計はおおざっぱにならざるを得ない。

1992年(チュルイチョンバー橋・6A号線の復旧前)と1996年(6A号線・チュルイチョンバー橋の復旧後、6号・7号線の修復前)との間の交通量を、交差部西側(プノンペン側)で見ると、四輪車が7倍弱に(1,200台弱)増加した。1993年(同じくチュルイチョンバー橋・6A号線の復旧前)と1996年との間の増加を交差部北側で見ると、バイク(Motorcycle)が2.5倍強に(2,000台弱)増加し、4輪については1.5倍弱に(250台程度)増加した。この区間ではADBの緊急補修の影響が大きいものと考えられるが、6A号線・チュルイチョンバー橋の復旧の影響も含まれていると考えられる。 6号・7号線修復後、メコン架橋開通前の期間における交通量の変化はこの間のデータがないため分からない。したがって、本地点での6号・7号線修復事業による交通量の変化を単独で検証することはできなかった。1996年(6号・7号線の修復前)と2002年(メコン架橋開通後)の間の増加を、同じ交差部西側(プノンペン側)で比較すると(2002年については2月と12月の平均と比較)、バイク(Motorcycle)は1.6倍程度に(1,800台程度)増加し、四輪車は1.8倍程度に(1,100台程度)増加した。 この増加は6号・7号線修復、メコン架橋双方の事業効果であり、そのコストの大きさを考えると増加率・増加台数ともに小さなものと考えられる。さらに、1996年・2002年の交通量調査の間には6年間経過しているため、道路整備以外の要素による自然増もある程度は起きていると考えられる。 しかしながら、大型車の推移が追えないことが効果を分かりにくくしていること、2002年の調査時点ではメコン架橋東側の7号線コンポンチャム区間改修工事が着手されたばかりで、同区間以遠の7号線も実施・計画段階であること、メコン架橋事業の狙いが北東地方の開発でありその開発には時間を要すること等を考えると、現時点で交通量増加・大型車増加の多寡を議論するのは尚早であろう。 プログラム全体の交通量増加効果を交差部西側(プノンペン側)で見ると(1992年と2002年の平均データを比較)、二輪車が8倍強に(7,000台)、四輪車全体では13倍弱に(2,300台)、小型車が14倍に(2,000台)、大型車が8倍弱 (300台)増加した。本地点での、プログラム全体の実施による交通量増加の効果は非常に大きいが、個々のプロジェクトがどの程度増量に寄与したか、大型車の増加がどの時点で起こったのかは分析できなかった。また、ADBによる国道6号線(スクーン以北)修復プロジェクトによる影響も考えられる。 メコン架橋近辺(地点4) メコン架橋での交通量測定は以下の3時点である。1995年はメコン河架橋F/Sでの交通量調査であり、公共、民間フェリーの渡河量を合計したもの、2002年の2時点はJICAの事後評価調査による。

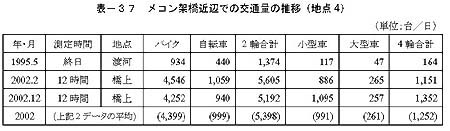

1995年以前のデータが無いため、1995年前後の交通量増加は評価できない。 2001年(メコン架橋開通)前後に関して、架橋地点での1995年と2002年の平均のデータを比較すると、各車種共に大幅に増加している。特に、小型車が8.5倍に(850台以上)した。バイク、大型車も5倍程度への増加を示している(増加台数はそれぞれ3,500台弱、200台以上)。全体的に増加率は高いのものの、もともとの交通量の少なさを考慮すれば、メコン架橋のための投資規模に匹敵する効果はまだ出ていないと見られるが、同橋建設の適切な評価のためには、わが国の協力による7号線コンポンチャム区間改修、ADB等の支援による以遠の道路整備後の調査結果を分析する必要があろう。 シアムリアップ周辺(地点5) シアムリアップ周辺での交通量測定は、1999年と2002年の2時点、計3時点で実施された。

2001年に本区間の改修が終了し、交通量が大幅・大量に増加した。バイク(Motorcycle)は7.5倍に(16,500台)、小型車は3.6倍に(3,200台)、大型車は2.6倍に(600台弱)といずれの車種も大きく増加した。 2002年でのシアムリアップ都市部での観測では、大型車の60%近くが観光バスであった。これは、世界的な観光資源を持つシアムリアップの特徴であり、この道路区間の改修が観光客に対する多大な貢献をしたことを示している。 (c) 交通量推移のまとめと評価 前節で地点別、時点別に見た交通量の推移をまとめて、プログラム全体として交通量のどのような影響を与えたのか、また、地域経済の発展とどのような関連性があるのか考察する。

各プロジェクトの復旧・改修時点での交通量は大幅に増加した(ただし、地点 (2)・地点 (3)、国道6号・7号線修復については前後比較データがなかったため、事業単独の交通量増加の程度は不明である)。 以下の分析結果から、一連のプロジェクトが連携して効果を上げたことは明らかといえる。 区間を越えた増加について、地点 (1)での、後続のプロジェクト(国道6号・7号線修復、メコン架橋建設)の完成による交通量の増加が明確である。地点 (2)では復旧・改修時点(国道6A号線復旧および国道6号・7号線修復)の増加と後続プロジェクト完成後(国道6号・7号線修復)の増加が区別できなかったが、メコン架橋建設完成後の増加は確認された。また、地点 (3)でも改修(国道6号・7号線修復)時点での増加と後続プロジェクト(メコン架橋建設)による増加が区別できなかったが、逆に1995年(国道6A号線復旧)前後に増加が見られた。 車種の変化について、地点 (1)・地点 (2)では、大型車が同地点プロクジェクトの完成後のみならず、後続のプロジェクト完成後にも増加し、大型車の増加は輸送コストの軽減に寄与したと考えられる。その結果、沿道の産業立地に寄与したと考えられる。地点 (3)では、既存調査の時期・車種分類の差違により明確な結論を得られなかったが、プログラム全体で見れば二輪車(区間内交通)・大型車(長距離交通)ともに大きく増えているといえよう。地点 (4)では全ての車種で大幅に増加したが、小型四輪車の増加が最も著しく、現時点ではコンポンチャムと周辺地方(後背地)間の交通を増加させたといえる。大型車(長距離交通)も高い率で増加しているが、今後のプロジェクトの完成を待ってさらなる台数の増加が期待されよう。地点 (5)ではバイクの大幅増加により、シアムリアップでの都市内近距離交通の増加に寄与したことともに、大型車(観光バス)の増加が観光産業への寄与をうかがわせる。 |

| (1) | 沿道住民の雇用・所得

| ||||||||||||||

| (2) | 沿道住民の生活変化等

上記国際技術建設協会のヒヤリング調査では、道路復旧・改修による生活面での変化についても調査している。

| ||||||||||||||

| (3) | 沿道の商店、レストランの数

今回の調査では整備区間沿道での商店、レストランの数に関するデータは収集できなかった。 1993・94年当時の国道6A号線沿道の様子は基本設計調査団の報告、カンボジア側で行われた6A号線のベースライン調査53で窺い知ることができるが、6A号線の沿線は小規模な集落がまばらに存在する程度の農村であった。現在では、チュルイチョンバー橋から5km程度までには多くのレストラン・商店等が立ち並んでおり、特に週末には、プノンペン市民のみならず外国人訪問者で賑わっている。レストランも駐車場を備えた大型のものが増えてきている

| ||||||||||||||

| (4) | 沿道の農業生産

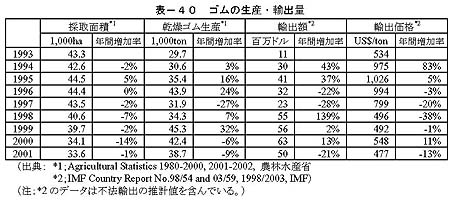

カンボジアは農業国である。プログラムの実施がカンボジアの農業開発に与えた影響を評価することは重要なことである。しかしながら、プログラム実施結果の農業生産への影響を計測・評価することは、州別の農業生産データ(特に古いデータ)がないことから困難な課題である。本評価ではコンポンチャム州が農業州であること、プログラムの実施がコンポンチャムと主要マーケットであるプノンペンを結んだことから、コンポンチャム州が主要生産州である(全国生産の半分以上)農作物についての過去の全国データを収集し、コンポンチャム州の農業開発に与えた影響を評価するよう試みた。 ゴムの栽培のほとんどがコンポンチャム州で行われている54。表-40にゴムの栽培面積・生産量(乾燥ゴムベース)、輸出額・輸出価格(不法輸出推計分も含む)を示す。基本的には生産・輸出額は輸出価格に左右されているが、輸出価格下落傾向の中で、生産・輸出額ともに増えつつあるといえる。特に1995年・96年、および99年の大幅な生産の伸びは国道6A号線復旧(1995年10月)、国道6号・7号線修復(1999年6月)の供用開始との関連する可能性がある。ただし、関連性(度合い)を検証することはできなかった。なお、2000年・01年の生産高減少の理由は、国際価格の低迷、樹木の老齢化による生産の減少である55。

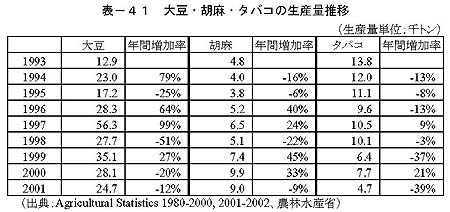

他にコンポンチャム州が主要生産地である作物として、大豆・胡麻・タバコがある。2001年でのそれぞれの全国生産高に占めるコンポンチャム州の割合はそれぞれ58%、59%、90%である。以下にその生産量の推移を見る。大豆ならびに胡麻については1996年・97年、および99年の大幅な生産量の伸びが見られる。この現象はゴムと同じである。ゴムと同じことがいえ、道路整備との関連性を裏づける可能性がある。2001年はいずれの作物についてもかなり減少しが、これは同年の洪水による栽培面積の減少による。タバコについては生産が低調であるが、理由としては、栽培技術の不足、灌漑システムの不備、投資資金の制約、販売面での制約によるとされている。56

以上4産物の分析で見ると、プログラムの実施がコンポンチャム州の農業生産増加に寄与したという可能性も高いが、農業生産高には輸送のみならず、自然条件、農業開発プロジェクトの実施状況等の要素による影響も考えられ、数量的なインパクトの推計はできなかった。 | ||||||||||||||

| (5) | 沿道の工場数・資本金

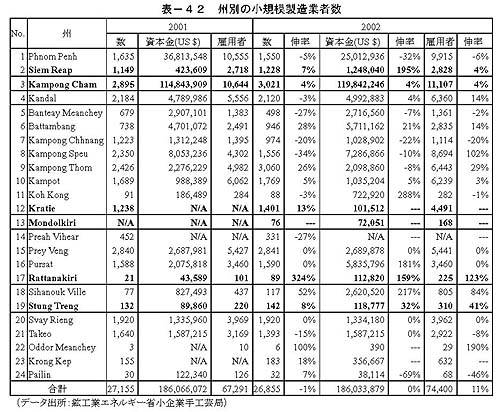

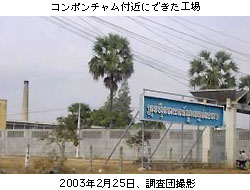

本調査において最近の州別の小規模製造業者(Small Industries、資本金US$20万以下)についてのデータが収集できたが、古い資料は入手できなかった。なお、1999年の産業調査時、カンボジアには全国に製造業者が24,938あったが、そのうち24,740(99%)は小規模なものであった。下表に2001年と2002年の企業数、資本金、雇用者数を示す。 本プログラムの整備区間はプノンペン市、カンダール州、コンポンチャム州、クラチエ州、モンドキリ州、ラタナキリ州、ストゥントレン州およびシアムリアップ州であるが、カンダール州はプノンペン市を囲むように広がる州で、プノンペン市・カンダール州には国道6A号線が通っているが、この他、国道1号・2号・3号・4号・5号線も通っており、プログラム実施の効果を見る対象としてはふさわしくない。 2001年11月にメコン架橋(きずな橋)が開通したが、国道7号線コンポンチャム区間改修は2001年1月に基本設計が終わったばかりで、基本設計時の施工計画で見ると部分的にも開通した区間はない時期である。わが国の協力によるコンポンチャム区間改修の終点からクラチエまでの区間(205km)は、アジア開発銀行(ADB)が実施しており、2003年に終了する予定である。国道7号線のクラチエから先、ラオス国境までの区間(210km)は中国が関心を表明しているが、まだ決定していない。7号線からラタナキリ州を抜けてベトナムへ続く国道78号線(203km)はベトナムとの調印が済んだばかりである。

国道6号線については、7号線との分岐点であるスクーンから先のロリュオス(わが国の無償による国道6号線シアムリアップ区間東端)までの区間(約220km)はADBよび世界銀行が、それぞれ修復済、修復中である。 2001年から2002年にかけて全国的には企業数では1%減り、資本金額はほとんど変化なく、雇用者数では11%増えている。 コンポンチャム州は2002年の企業数・資本金額・雇用者数でそれぞれ全国の11%、64%、15%を占めた。コンポンチャム州では2001年から2002年の間に企業数・資本金額ともに4%増加したが、雇用者数は4%の伸びに留まった。企業数・資本金額が全国平均に比べやや増加率が高く、メコン架橋(きずな橋)建設の終了との関連があり得る。 クラチエ・モンドキリ・ラタナキリ・ストゥントレンはカンボジアの北東部をなす諸州で、山岳部も多く人口密度は全国の64人/km2に比べ非常に低い(クラチエ:24人/2、モンドキリ:2人/km2、ラタナキリ:9人/km2、ストゥントレン:7人/km2、1998年人口センサスデータ)。クラチエ州では企業数が13%増えた以外は不明である。モンドキリ州では2000年のデータが全くなかった。ラタナキリ州では企業数は4倍以上に増え(68企業増加)、資本金額は2.6倍近くに(US$7万近く増加)となり、雇用者数は2.2倍となった(ただし増加数は124名に過ぎない)。ストゥントレン州では企業数が8%(10企業)増え、資本金額は32%(US$2.9万弱)増加し、雇用者数は41%(110人)増えた。 北東諸州については、メコン架橋建設により産業開発に弾みがついたと推測されるが、同橋建設投資規模に比べて効果はまだ出ていないと考えられる。わが国の無償協力による国道7号線コンポンチャム区間改修計画、ADBによる修復、それに続く道路整備の完成を待つ必要があろう。 シアムリアップ州では企業数は7%増え、資本金額は3倍近くに(US$82万増加)となったが、雇用者数は4%の伸びに留まった。シアムリアップ州での企業数・資本金増加は道路整備による小規模製造企業の活性化を伺わせる。 しかしながら、いずれの地方についてものプログラム(のみ)による寄与度は推計できなかった。 | ||||||||||||||

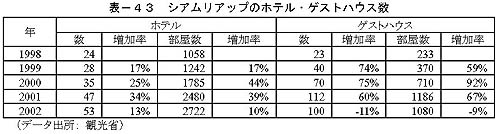

| (6) | 観光開発(ホテル・客室数)

プログラムの実施により観光開発が期待されたのはシアムリアップである。下表にシアムリアップのホテル、ゲストハウス数およびそれらの客室数を示す。これらの推移を見ると、観光産業への投資は1997年のアジア金融危機、カンボジア国内の武力衝突後の回復から、2001年をピークに、それ以降落ち着いてきた観がある。2002年2月に完成したシアムリアップの道路改修のホテル・客室数への影響は、見いだせなかった。 また、シアムリアップの道路改修が直接的にホテル・ゲストハウスの客室数を増加させると考えるにはやや無理があろう。わが国の支援によりシアムリアップと結ばれたロリュオス遺跡群を活かすための商品開発と観光投資があってはじめて観光客の増加につながり、引いては客室数の増加に繋がると考えられる。さらに、訪問客を増やすと言うよりも滞在日数を増やす等の面からの寄与となると考えられる。ただし、訪問日数のデータは見つからなかった。

| ||||||||||||||

| (7) |

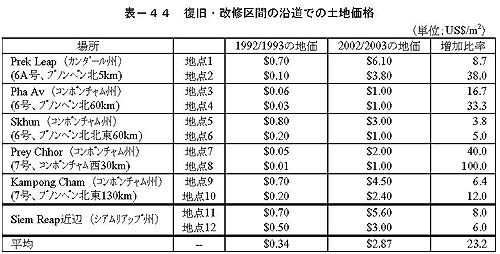

沿道の土地資産価値(価格)

道路整備の効果は土地の資産価値に帰着する57。道路整備により人・物の移動・輸送コストが減少し、公共施設へのアクセスが容易になり、沿道において産業立地・宅地としての魅力が増え、産業立地が進めば宅地としての魅力がますます増える、という構図である。ただし、土地の資産価値の上昇は道路整備のみにより決まるわけではないので注意を要する。 今回の現地調査において、わが国の協力で整備された道路区間沿道での土地の価格について、現地コンサルタントにより不動産会社での聞き取り調査を行った。調査地点、1992/93年および2002/03年の価格は以下のとおり。なお、調査地点は道路から100m程度の地点を選定した。土地の価格は資産価値を正確に反映していない可能性もあるが、目安とはなると考えられる。 下表に見られるように、土地の価格は大幅に上昇している。特に1992/93年の価格が低かった地点での価格上昇が著しい。道路整備によって以前は利用価値の少なかった土地の資産価値が高まった結果、価格が上昇した可能性が高い。今回のインタビュー調査でもチェックのため、土地価格の上昇の理由を聞いたが、(1)道路整備による、(2)工場(特に縫製)建設の需要が増えた、(3)観光産業が活発になった(シアムリアップ)、(4)レストラン・その他のビジネスが活発になった(特にPrek Leap)、という回答であった。土地の価格上昇が道路整備により引き起こされた可能性が高い。

カンボジアにおける全国的な土地価格の上昇傾向と比較しても、上表の上昇は著しいものである。カンボジア開発資源研究所(CDRI)の調査によれば58、1995年から2001年の地価の動向は以下のとおり。

| ||||||||||||||

| (8) | カンボジア国民のプログラムの認知度

以下に記述する点から、プログラムが日本の協力で実施されたことへの認知度は高く、わが国に対する好感度を高めることに多大な寄与をしたといえる。 チュルイチョンバー橋は完成後シハヌーク国王により、「カンボジア・日本友好橋」と命名され、両国の友好のシンボルとなった(市民からは復旧前からの通称「日本橋」の名で呼ばれている)。 プログラムに含まれた他の無償プロジェクトについても、フン・セン首相自らがメコン架橋(きずな橋)の起工式・竣工式、国道6号・7号線修復プロジェクトの竣工式、国道6A号線橋梁整備の起工式・開通式等にしばしば出席し、その様子がテレビ・ラジオ・新聞等で報道されたことから、広くカンボジアの国民に理解されていると考えられる。さらに、首相の式典等における「日本はカンボジアの最も必要とする分野に援助している。」、「日本の援助は日本国民の血税により行われており、これらをカンボジア国の向上ために大切に使っていかなければならない」との発言は新聞等で繰り返し報道されており、このことが日本の援助への理解度を高めていると考えられる。 カンボジア最大の全国紙(発行部数2万部)である「レスマイカンボジア」紙の日本語翻訳サービスを行っている会社に、サービスを始めた5年前からの無償プロジェクトに関する記事(キーワードは「日本」&「国道」&「援助」)で検索を依頼したところ、70件の記事が検索された。記事内容としても上述の式典での感謝の言葉に関する報道が最も多い。現場での事故等の記事もあるが、大使館・公共事業運輸省の適切な対応まで報道されている。プロジェクトではメコン架橋に関する記事が最も多く、同橋開通への期待が強かったことがくみ取れる。 上記(本節3.3.4の (1)および (2))で引用した国際建設技術協会のヒヤリング調査において沿道住民等(沿道住民179名、および国道61号線沿線21名、計200名)に復旧・改修のドナーを聞いた結果、97.5%の住民が日本の援助であることを知っていた。4名が「知らない」と応え(6A号線:2名、6号線:1名、7号線:0名、61号線:1名)、61号線の1名が米国と答えた。 1999年12月より、わが国の無償プロジェクト国道6号・7号線の修復工事現場の様子が描かれた1000リエル紙幣が印刷されており59、日々、全国の国民の目に触れている。 メコン架橋はカンボジア初のメコン河本流を跨ぐ橋で、工事中から見物人が集まり、観光の名所ともなりつつある。コンポンチャム対岸には、既にレストラン、ガソリン・スタンドもでき始めている。メコン架橋は開通後「きずな橋」と命名され、市民の間で「きずな橋を見て死ね」という言葉が生まれたという(公共事業運輸省の関係者談)。 |

マクロ経済指標の変化を分析するための時期的なブレーク・ポイントとしては、チュルイチョンバー橋・国道6A号線が復旧した1995年、国道6号・7号線修復が完了した1999年、および、メコン架橋架橋が開通した2001年が適切であると考えられるが、2000年以降のデータが少ないため、1999年・2001年のブレーク・ポイントに関しては十分な分析ができなかった。

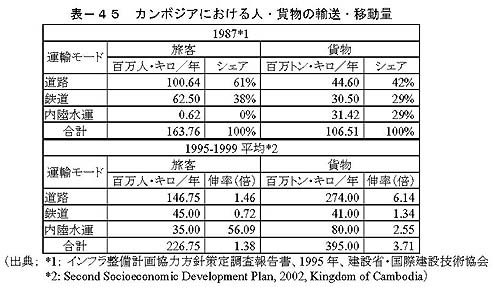

| (1) | 全国の人・貨物の移動・輸送量

運輸インフラの整備・維持管理の達成指標として、まず人・物の移動・輸送量を設定した。以下に物流に関して収集できたデータを示す。1987年から1995-99年の間に人の移動が1.38倍に、6,300万人・キロ増加し、貨物輸送は3.71倍に、2億9,000万トン・キロ増加した。道路交通については人の移動が1.46倍に、4,600万人・キロ増加し((鉄道・内陸水運を含めた全体の増加分の70%)、貨物輸送は6.14倍に、2億3,000万トン・キロ増加した(同じく全体の増加分の80%)。 わが国のプログラムの実施による寄与であるが、国道6A号・6号・7号での1トリップ当たりの走行距離、車種毎の車輌1台当たりの平均乗車人数・平均貨物積載量等のデータが入手できなかったため寄与度は不明であるが、整備区間における通行車輌台数の大幅な増加結果からすれば、かなり寄与したと推測される。

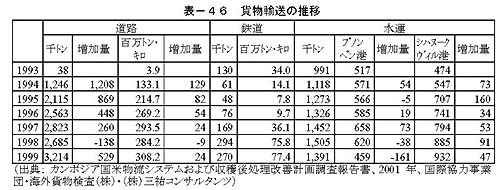

下表に貨物輸送について経年変化を示す。道路貨物輸送量が大きく伸びたのは1994-96年および1999年である。それぞれ、チュルイチョンバー橋・6A号線の復旧および国道6号・7号線の供用開始時期にあたる。プログラムによる効果として、交通量増加、特に大型車の増加が見られたことを考慮すれば(3.3.3節 (2))、プログラムの実施も大きかったと考えられる。

|

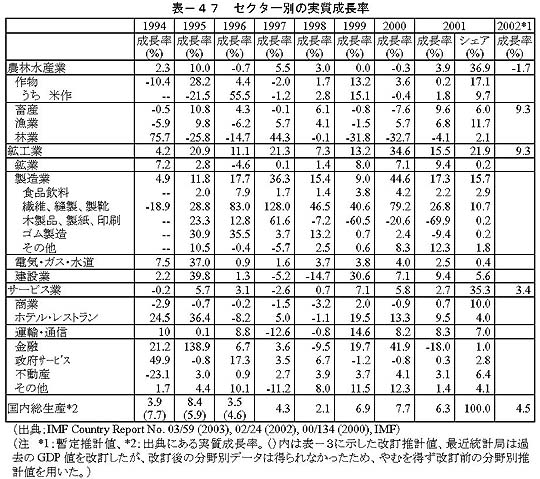

| (2) | 国内総生産(実質成長率)

人の移動・物流促進の結果、それが経済成長にどう寄与したか、プログラムの実施が経済成長にどう寄与したかの分析を試みた。表-47に国内総生産の推移(実質成長率)をセクター別に示す。 表-46に示したとおり、道路貨物輸送が大幅に増えたのは1994年-96年で、99年にも若干ではあるが伸びに転じている。それぞれの年の経済成長を見ると、かなり高い成長率を達成しており、貨物輸送量と経済成長との間には高い相関関係がある。大量の貨物輸送が可能となったために経済が成長したのか、単に景気が良くなったために貨物輸送が増えたのかという点は判然としないが、復興前の国連開発計画(UNDP)等によるニーズ分析、カンボジアの国家復興開発計画(NPRD)には貧弱な経済インフラ(運輸インフラ・電力・通信等)が経済復興のボトルネックであったとされたことを考えれば、道路・橋梁の復旧・改修が経済成長に寄与した面も大きい考えられる。 1995年10月に国道6A号線が復旧してチュルイチョンバー橋とともにプノンペンからカンボジアの北東方面へのゲートウェイが整備された。しかし1996年の経済成長は実質で3.5%の成長に留まった。理由は、同年の洪水の影響で農業がマイナスの成長であったことによる。製造業は18%伸び、人の移動・物流の増加が製造業の成長を支えた可能性がある。しかしながら、数量的な寄与度は不明である。 運輸・通信は9%伸び、人の移動・物流が活発になったことを示すものといえるが、通信分野の寄与もありうると考えられる。ホテル・レストラン業はマイナスであった。1996年から顕在化したフンシンペック・人民党の対立・緊張の高まりが影響している可能性もある。 建設業では95年は94年に比べて4割成長した。ドナー等による復興投資が本格化したことによると考えられる。ただし、その後は微増・微減し、97年・98年には援助中断を反映して5%・15%後退し、99年は援助再開により3割伸びた。 物流増加の農業振興への影響は、洪水等の他、自然条件の要素が強く、明確でない。

|

| (3) | 輸出・輸入

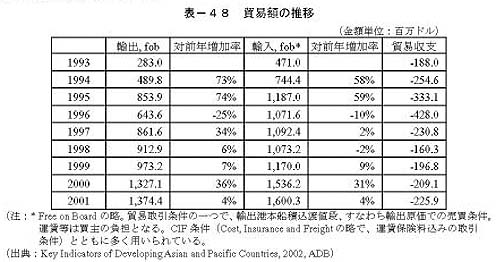

下表に貿易額の推移を示す。輸出額と輸入額の増減は双方ともほぼ同じ傾向を示し、1994年・95年に大幅増加、96年は減少し、99年から2000年にかけて増加しており、その他の年は小幅の増加、または減少であった。輸出・輸入が増加した年はチュルイチョンバー橋・国道6A号線復旧、国道6号・7号線修復の完成年と一致する。 カンボジアの伝統的な輸出品は木材・ゴムである。木材の1994年・95年の輸出額は197百万ドル、185百万ドルで、94年は前年に比べてそれぞれ113百万ドル増加したが、95年には12百万ドル減少している60。木材は乱開発・不法伐採の問題から資源保全が重要な課題となっており、1996年以降の輸出は減少している。ゴムについては、表-40を見ると94年・95年の輸出額は30百万ドル、41百万ドルで、前年に比べてそれぞれ19百万ドル、11百万ドル増加した。96年・97年の輸出額は32百万ドル、23百万ドルと減少し、98年から2000年かけては55百万ドルから63百万ドルと増加に転じたが、2001年には再度減少した。また、近年の輸出を支えているのは特恵待遇を活かした衣服類である。 1994年・95年の輸出額増加の一部を支えたのは材木・ゴムであり、プログラムの実施はこれらの品目の輸出を支えたといえる。99年以降の輸出の主体である縫製業について、縫製工場立地の中心はシハヌークヴィル-プノンペン間の国道4号線沿いであるが、物流の迅速化・安定化・輸送コストの節減により、コンポンチャムにも工場が誘致された。割合としては少ないと推測されるが、プログラムの実施が寄与しているといえよう。 なお、1995年の輸出増、96年の輸出減の理由として、再輸出の増加、減少の影響も大きいが、再輸出についての相手国等に関するデータが入手できなかったため、再輸出の増減とプログラムの実施との関係は分析できなかった。

|

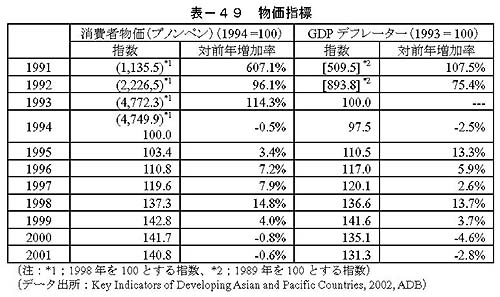

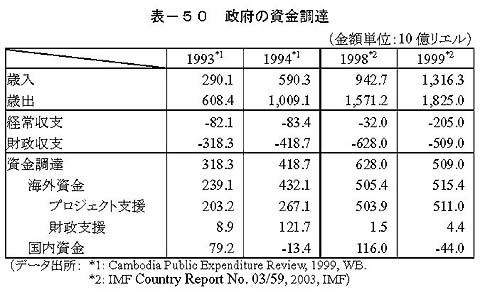

| (4) | 物価 物流の促進・輸送コストの軽減は物価を下げる可能性がある。以下にカンボジアの物価を示す指標としてプノンペンでの消費者物価とGDPデフレーター61について分析する。 表-49を見ると、1994年および99年にインフレが沈静・抑制された。94年の物価沈静は、この時期に政府財政赤字補填のための国内資金調達が中央銀行によるものから外国援助資金へ取って代わったこと等によるといわれている62。また、99年については、94年と同様に国内資金調達がマイナスに転じた(表-50参照)ことの他に、リエルの安定・米の国際価格の低下が理由として考えられる。 しかしながら、1994年・99年ともにチュルイチョンバー橋復旧および国道6号・7号線修復の完成年と対応しており、プログラムの実施・物流の促進がインフレの沈静・抑制に寄与した可能性が全くないとはいえない。

|

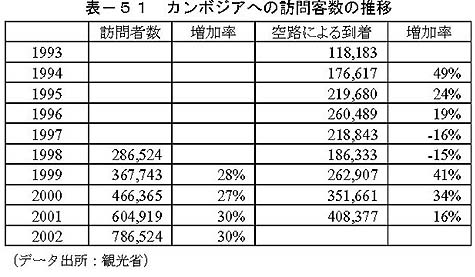

| (5) | カンボジアへの訪問客数

カンボジアへの訪問客数は表-51のとおり。1994年・95年および1999年以降に大幅に増加している。それぞれ1991年の和平協定成立、1997年のアジア金融危機・国内武力衝突の解決の影響とも思われ、また、陸路による入国のデータが入手できなかったため、運輸インフラ整備・維持管理およびプログラム実施の寄与度は分析できなかった。

|

3.3.6. 負のインパクト

| (1) | 交通事故

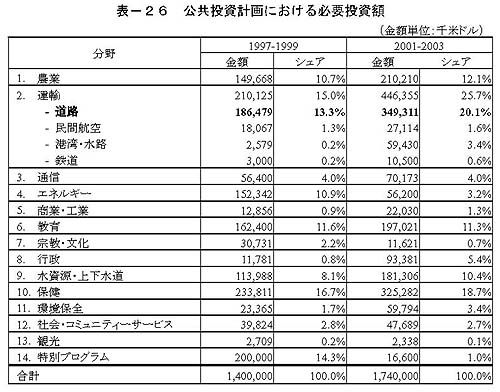

交通量増加・走行速度の上昇により交通事故が増えたという指摘があった。 交通事故データは各州の州警察で集計され、公共事業運輸省の陸運局(Department of Transportation)に集められる。年間の交通事故数、負傷者、死者数を表に示す。また、人口あたりの死者発生数の推移をグラフに示す63。

1999年から2000年を境に極端な伸びを示している点については、統計的な信頼性について問題があるものの、近年、大幅に事故が増加していることは否めない。今回の調査では州別・路線別の経年変化データが得られなかったため、プログラム実施による負のインパクトの程度は不明であるが、ヒヤリング調査での多くの回答者からの指摘を考えると、交通事故はかなり増加しているものと懸念される。横断歩道・標識の設置、スピード違反の取り締まり等対策が必要である。 | ||

| (2) | 過積載車による道路・橋梁の損傷

道路の復旧・改修により大型車の通行が可能となり、もしくは増加し、それに伴い過積載車が増えたという指摘があった。プログラム実施により過積載車がどの程度増加したか、過積載車による損傷がどの程度増加したかは、データを分析する必要があるが、過積載件数のデータは入手できなかった。また、道路の点検が定期的には行われていないため、損傷発生記録もないと考えられる。したがって、数量的な分析はしていない。

道路の復旧・改修により大型車の通行が可能となり、もしくは増加し、それに伴い過積載車が増えたという指摘があった。プログラム実施により過積載車がどの程度増加したか、過積載車による損傷がどの程度増加したかは、データを分析する必要があるが、過積載件数のデータは入手できなかった。また、道路の点検が定期的には行われていないため、損傷発生記録もないと考えられる。したがって、数量的な分析はしていない。

在カンボジア日本国大使館は過積載車輌による道路損傷を防ぐため、警察・公共事業運輸省陸運局に取り締まり等の対策をとるように申し入れ、効果も見られつつある。「レスマイカンボジア紙」によればフン・セン首相も過積載車を見つけた場合、その運送会社の営業停止をするとの考えを示した。  今回訪問したシアムリアップ公共事業局では、過積載防止のための対策を検討するために州当局と協議会を設置した。しかしながら、まだ具体的な対策はとられていないとのことである。

今回訪問したシアムリアップ公共事業局では、過積載防止のための対策を検討するために州当局と協議会を設置した。しかしながら、まだ具体的な対策はとられていないとのことである。

以上のように過積載に対する対策は徐々にではあるが進められつつある。 | ||

| (3) | その他 その他、国際建設技術協会によるヒヤリング調査で、地価が上昇して家がもてなくなったというインパクトを指摘する回答があった。 |

3.3.7. 自立発展性

| (1) | 道路・橋梁の維持管理

| ||||

| (2) | 類似プロジェクトの自国資源(人材・資金)による実施の可能性

表-23、表-24、図-9に見られるとおり、これまでのあるいは予定されているドナーの支援により、主要国道(全長約2,000km)の復旧・修復は一段落したといえる。今後の類似プロジェクトとしては、一般国道(全長約2,180km)、州道(全長約3,560km)、地方道(約26,000km)の復旧・改修、首都等のバイパス・環状道路整備等となると考えられる。 道路建設センターの工事実績(表-30)を見ても、維持管理と同様、自国資源(人材・資金)による類似プロジェクトの実施の可能性は予算面の制約次第といえる。 一般国道・州道・地方道も20年あまりの維持管理の欠如等から大半の区間で修復工事が必要であり、その膨大な距離から、まだまだ外国からの資金協力が必要となろう。 |

26 「国道6A号線復旧計画」基本設計報告書、1993年4月、国際協力事業団/パシフィックコンサルタンツインターナショナル

27 「大メコン圏開発構想報告書」、1995年8月、外務省

28 経済開発のより進んだ途上国(南)が他の途上国(南)に対して支援を行うもの。第三国研修への支援は南南協力の代表的な手法(ODA白書、2000年、外務省)。

29 リプロダクティブ・ヘルスとは人間の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることをさす(1994年の国際人口開発会議(カイロ会議)で採択された行動計画第7章2項による)。

30 Report and Recommendation of The President to the Board of Directors on a Proposed Loan and Technical Assistance for Special Rehabilitation Assistance Project, November 1992, ADB

31 Proposed Loan and Technical Assistance, Special Rehabilitation Assistance Project (Cambodia), 1992, Asian Development Bank (ADB)

32 道路等の下を横切る排水溝・地下水路・暗渠・下水溝

33 Double Bituminous Surface Treatmentの略。2層に分けて砕石散布とアスファルトシールを繰り返す方法で、第1層目は13~19mm程度に分粒した砕石を散布し、アスファルトと砂等の細粒分を混合したBitumen(アスファルトモルタル)を充填して転圧する。第2層目は比較的細かい砕石とBitumenを敷き均す工法。

34 アスファルトコンクリートとは、粗骨材、細骨材、フィラー(石灰岩粉末等、間隙を埋めるために添加される材料)およびアスファルトを所定の割合で混合した材料。道路ではアスファルト舗装の表層あるいは基層等に用いる。

35 2003年3月13日・23日、NHK放送「プロジェクトX」

36 カルバートとは、道路等の下を横切る排水溝・地下水路・暗渠・下水溝。

37 パッチングとは、舗装にできた小さな穴 (ポットホ-ルという)やひび割れのひどい部分をアスファルト混合物等によって埋めて、応急的に修繕すること。

38 路盤とは、舗装の表層・基層と路床の間の部分。非塑性の粗粒材料(砕石等)が多く用いられる。

39 ラテライトとは、東南アジア、ブラジル等の熱帯地方によく見られる赤いレンガ色の土壌。

40 グレーディングとは、地面をならすこと。この場合はラテライトで舗装された路面の凸凹をならすこと。

41 路肩とは、道路の舗装部分を保護し、または車道の有効を保つために車道または歩道に接続して路端寄りに設けられる帯状の部分。

42 ラテライトとは、東南アジア、ブラジル等の熱帯地方に良く見られる赤いレンガ色の土壌。

43 アスファルトコンクリートとは、粗骨材、細骨材、フィラー及びアスファルトを所定の割合で混合した材料。道路ではアスファルト舗装の表層或いは基層等に用いる。

44 パッチングとは、舗装にできた小さな穴 (ポットホ-ルという)やひび割れのひどい部分をアスファルト混合物等によって埋めて、応急的に修繕すること。

45 Double Bituminous Surface Trearmentの略。2層に分けて砕石散布とアスファルトシールを繰り返す方法で、第1層目は13~19mm程度に分粒した砕石を散布し、アスファルトと砂等の細粒分を混合したBitmen(アスファルトモルタル)を充填して転圧する。第2層目は比較的細かい砕石とBitmenを敷き均す工法。

46 経済用語では時間価値という。意味としては移動時間を労働のために使用できないために生じる機会費用であるためコストと標記した。計算方法はさまざまであるが、引用したメコン架橋開発計画調査ではアンケート調査による旅行者1時間当たりの収入に80%を掛けて算定している。ただし、同調査では収入に関してのアンケート調査結果を過少申告とし支出についての回答結果を用いている。

47 チュルイチョンバー橋・国道6A号線復旧以前は、トンレサップ川を渡る場合フェリーが使われていたが復旧前の料金が不明であるため走行費用節減分に含めることができなかった。ちなみに1994-95年のコンポンチャムでのメコン河の渡河料金はバイク、乗用車、大型バス、中型トラックでそれぞれ(US$0.2、US$2.2、US$9.1、US$9.1で、ネアックルンでも近い額であった(メコン河本流架橋開発計画調査報告書)。

48 Report on the Baseline Survey for Impacts of Route No 6A, July 1994、計画省・農林水産省、公共事業運輸省

49 被援助国関係者(カンボジア開発評議会(CDC))による評価 「カンボジア、チュルイチョンバー橋修復計画」、1999年、外務省

50 Key Indicators of Developing Asian Pacific Countries, 2002, Asian Development Bank (ADB)

51 プログラム実施による雇用創出の規模を示すために算出した数値であり、プログラム実施により新たな雇用機会を得た17,000人が、プログラム実施前に失業していたとは限らないため、プログラム実施が同数の失業者数を減少させ、それに相当する失業率の減少をもたらしたことを意味するものではない。

52 国道6A号線橋梁整備計画基本設計調査報告書、2000年、国際協力事業団、パシフィックコンサルタンツインターナショナル

53 プロジェクト等の活動による結果を事後に客観的に評価することを目的として、活動の実施により変化が予測される社会経済的な状況について、活動実施前に情報・データを収集・整理しておくための調査。

54 メコン架橋建設計画調査報告書によれば1992年のゴム栽培面積の96%がコンポンチャム州であり、現在でも生産量等についてのデータはコンポンチャム州にある7公社・1研究所の農園のデータのみである(ただし、現在ではこれら農園の20%を超える面積が農民に開放されている)。

55 カンボジアの農林水産物の現状とその開発に当たっての基礎資料、2002年11月、藤定光太郎/農林水産省

56 同上

57 道路投資の社会経済評価、中村英夫編、道路投資評価研究会、1997年、東洋経済新報社、P.69

58 Land Transaction in Cambodia, 2002, カンボジア開発資源研究所(CDRI)

59 外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/qa/q15.html)

60 IMF Country Report No. 03/59 (2003), 98/54 (1998), IMF

61 GDPデフレーターとは、名目GDPを実質GDPで除したもの。名目GDPとは、生産された財・サービスの数量に、その年の各財・サービスの市場価格を乗じて合計したもので、一方、実質GDPとは、生産された財・サービスの数量にある年の価格(固定価格)を乗じて合計したものである。したがって、GDPデフレーターは、GDPに計上される財・サービスの価格を、特定の年(カンボジアでは1993年)を基準とし、指数として表わしたものとなる。GDPデフレーターは、GDPに計上されるすべての財・サービス(中間財も)を含むという意味では、消費者物価指数よりも包括的な物価指標といえる。ただし、GDPデフレーターは輸入財・サービスの価格変化は含まない。

62 インフレは1993年にピークを迎えたが、1993年までの政府の財政赤字(ポル・ポト派対策のための軍事費によるものを含む)を中央銀行からの資金調達(紙幣の増刷)で補填しためインフレを惹起した。これに対して、1994年には財政赤字補填のための国内での資金調達は一切なくなり、プロジェクト支援、財政支援に取って代わられた。合わせて政府/中央銀行は金融引締策をとり、流通通貨が大幅に減少し、インフレが沈静化した。なお、1993年のインフレは購買力が桁違いに大きいUNTAC関係者流入も原因とされている(途上国国別経済協力シリーズ「カンボジア」、1995年、国際協力推進協会、Public Expenditure Review, 1999, World Bank等)。

63 公共事業運輸省提供のデータによる。

64 Report and Recommendation of The President to the Board of Directors on a Proposed Loan and Technical Assistance Grant to the Kingdom of Cambodia for the Primary Road Restoration Project, 1999, Asian Development Bank (ADB)

同ヒヤリング調査で、上記の大使館による評価で判明したコンポンチャム市および近郊以外においても、木材製材工場1社(従業員1,000~1,500人)、カシューナッツ農園(従業員300人以上)、ゴム加工工場(従業員800人以上)等の誘致が判明した。

同ヒヤリング調査で、上記の大使館による評価で判明したコンポンチャム市および近郊以外においても、木材製材工場1社(従業員1,000~1,500人)、カシューナッツ農園(従業員300人以上)、ゴム加工工場(従業員800人以上)等の誘致が判明した。 所得面

所得面