2. 評価対象の把握

2.1. カンボジアの社会経済概況

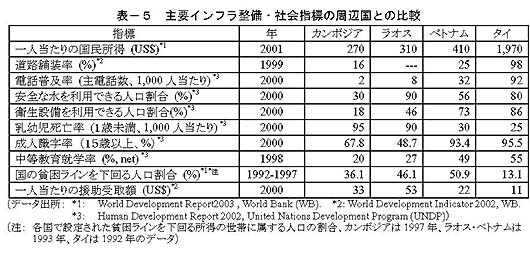

以下に、わが国の同国の道路・橋梁分野への協力についての分析・評価の背景となるカンボジアの一般的な社会経済概況をまとめた。

| (1) | 地勢

カンボジアはインドシナ半島の中央やや南西に位置し、その南側をタイ湾に接し、西側をタイ、北側をタイとラオス、東側をベトナムに接している。国土面積は18.1万Km2で、東部と南西部に位置する山岳部以外は比較的平坦である。

カンボジアはインドシナ半島の中央やや南西に位置し、その南側をタイ湾に接し、西側をタイ、北側をタイとラオス、東側をベトナムに接している。国土面積は18.1万Km2で、東部と南西部に位置する山岳部以外は比較的平坦である。

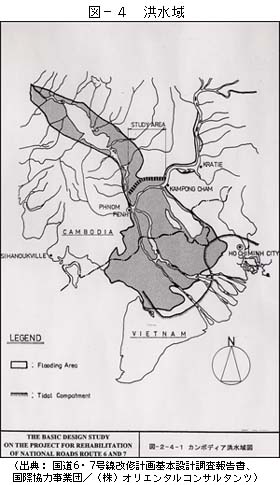

気候は、熱帯モンスーンに属し、高温多湿で年間平均気温は26.7oC、雨期は4月中旬~10月中旬、年間降水量は中央平原部で1,400mm、山岳部・沿岸部では3,800mm程度である。 カンボジア東側をメコン河が南北に縦断し、中央部に大きな面積を占めるトンレサップ湖から発しているトンレサップ川と首都プノンペンで合流し、同国の重要な水系をなしてベトナムへと流れていく。これらの水系により国土は大きく3つに分断されている。メコン河は雨期には水量が増え、プノンペン市付近からトンレサップ川を湖に向かって逆流し、乾期に比較して河川の面積は10倍、湖の面積は3倍になる。 カンボジアは、24の州/市(Province/ Municipality)、183のDistrict、1,609のCommune、13,406のVillageからなっている1 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) | 歴史2

カンボジアは1970年以降、国際社会の対立・利害関係を背景に大きく4つの勢力による内戦・社会的混乱が続いた。1980年代の後半からは東西冷戦終結等の国際情勢の変化を受け、国内の対立勢力間に和平実現の機運が高まり、1993年国連監視のもと長年の紛争に一応の決着をつけ、憲制議会選挙を実施し、シハヌーク国王のもとに新国家を樹立した。 フランスからの独立後のカンボジアの政治体制は国際政治の力学の影響を反映しながら、カンボジア王国(シハヌーク時代、1953年~70年、全方位外交から次第に反米・中国寄りへ)、クメール共和国(ロン・ノル時代、1970年~75年、親米)、民主カンプチア(ポル・ポト時代、1975年~79年、親中国)、カンプチア人民共和国(ヘン・サムリン時代、1979年~90年、親ベトナム、親ソ連・東欧)と変遷し、1992年~93年の国連のカンボジア暫定統治機構(UNTAC: United Nations Transitional Authority in Cambodia)に至った。こうした中で、1970年~1991年には絶えず反対勢力間の抗争・内戦が繰り返され、国内の司法・行政は混乱を極めた。ポル・ポト派の反政府活動は1993年以後も続き、1999年に至ってようやく大方の決着を見た。 以下にカンボジアの歴史をやや詳しく概観する。 カンボジア国民の9割以上を占めるクメール族は紀元前から東南アジアに到来していた。クメール族は1世紀にはインドシナ半島南部のメコンデルタを中心に栄え、6~7世紀には現在のカンボジアの領土とほぼ同じ地域を支配した。さらに9世紀初頭に開かれたアンコール朝は、王都をロリュオス(アンコールから東へ15kmの町)から、アンコール(現在のシアムリアップ)に移し、15世紀初頭までにインドシナ半島ほぼ全域を版図とした。同王朝により、12世紀後半には国内に102ヶ所の施療施設と、121ヶ所の宿駅を配置した全国道路網が整備された(この道路網の一部は現在でも使われており、後述する日本・世界銀行による国道6号線修復事業(シアムリアップ州内)にはアンコール時代に建設された10橋梁の修復も含まれた)。アンコール朝は14世紀頃から、東方のチャム人、西方のタイ(当時はシャムと呼ばれた)からの攻撃を受け、15世紀にはアンコールは陥落した。18世紀末までに北西部・北部をシャムに、メコンデルタ地域の南部諸州をベトナムに奪われ、以後実質的にはシャムとベトナムの両属状態にあった。 一方、19世紀半ばにベトナムへ進出したフランスは、クメール王国との間で保護条約を結んだが、1887年に仏領インドシナ連邦を成立させると、カンボジアをその一部に組み入れ、植民地とした。フランス植民地当局は治安とゴム・米の輸出を強化するために道路・港湾施設等を建設した(現在の主要な国道はこの時期に整備されたものが多く、復旧前は現代の道路に求められる大型車輌の通行に対応したものとはなっていなかった。)が、経済的搾取、教育における愚民政策、社会上の放置主義をとった。1941年に王位についたシハヌークは、45年の日本による南部仏領インドシナ軍の武装解除に伴い独立を宣言するが、日本の敗戦により、再度フランスが植民地支配を行った。その後フランスは、憲法制定、国民議会設立等、徐々にカンボジアの内政自治を認めたが、外交・軍事・財政に関する支配は続けた。 1952年にシハヌークは特別立法により全権を掌握し、53年にはフランスとの交渉の末、完全独立を達成した。シハヌークは右派(ロン・ノル将軍ら親米軍人)・左派(キュー・サンパン元ポル・ポト派議長らフランス留学組)の幅広い支持により、王政・独立・仏教を基軸とする人民社会主義共同体(サンクム・リアハ・ニヨム)を組織し、自ら総裁として改革的な国政を実行した。外交的には中立政策を掲げ、アメリカ・ソ連・中国等、この地域への影響力を確保しようとする国々から多額の援助を引き出したが、ベトナム戦争の激化に伴い、次第に中国よりの姿勢をとった。 国内経済の自力更正策の失敗によりサンクム・リアハ・ニヨム内部での対立が深まり、左派のクメール・ルージュ(カンボジア共産党)は地下活動に入り、1970年には右派のロン・ノル将軍によるクーデターが起き、親米・自由主義路線のクメール共和国が樹立された。クーデターに対し、中国に亡命したシハヌークはクメール・ルージュ、王党派の支持を得てカンプチア民族統一戦線を結成した。2つの政府による内戦は、王国民族連合政府を中国・北ベトナムが、ロン・ノル政権をアメリカ・南ベトナムが支援する形で75年まで続いた。しかし、ロン・ノル政権の内部抗争・腐敗から民衆の支持は民族統一戦線に傾き、ベトナム戦争終結、アメリカのプノンペン撤退とともにロン・ノル政権は崩壊した。 内戦に勝利した民族統一戦線においてはクメール・ルージュが政権を掌握し、1976年国名は民主カンプチアと改められた。ポル・ポトが実権を握ったこの政権により、200万人のプノンペン市民の農村への強制移住、集団共同労働組合(サハコー)の結成、サハコー内部での旧政府関係者・富裕層・知識人の処刑・虐待、革命組織(オンカー)による支配・監視、貨幣の廃止等が実施された。ポル・ポト政権下では200万人が強制労働、権力闘争による粛正で死亡したといわれる。また、経済インフラ・工業生産設備は壊滅的なダメージを受け、司法・行政組織は近代国家としての基本的な機能を失うまでに打撃を受けた。 ポル・ポト派の粛正を逃れたヘン・サムリン、チア・シム、フン・センらは1979年にベトナム軍の支援を受けてプノンペンを攻略し、カンボジア人民共和国(プノンペン政府)を樹立した。同政権は84~85年の乾期攻勢により国内の9割近くを支配し、ベトナム共産党の影響を受けたカンボジア人民革命党がベトナム・ソ連・東欧からの援助・支持のもと、政治・経済運営の実権を掌握した。同党は国際的な社会主義の退潮から、91年に党名をカンボジア人民党へ変更した。政権を追われたポル・ポト派はタイ国境へ退き、中国・タイ等の支援により、ゲリラ活動を展開し続けた。82年にはポル・ポト派、ソン・サン派(クメール人民解放戦線、ロン・ノル派を継承する反共・反王制の共和派)、シハヌーク派の反ヘン・サムリン三派が連合し(三派連合)、民主カンプチア連合政府が樹立され、ポル・ポト、ヘン・サムリン両派による内戦はますます激化した。 1987年から、冷戦の終結・中国の対ベトナム政策軟化・ドイモイ政策に代表されるベトナムの政策変更等国際情勢の変化を背景に、プノンペン政府・三派連合間の和平交渉が活発化し、翌年のベトナム駐留軍の撤退発表に伴い国連・関係諸国の働きかけが盛んとなった。和平交渉は足踏みを続けながらも進展し、91年10月の「カンボジア紛争の包括的な政治解決に関する協定(カンボジア和平協定)」の調印に至った。最高国民評議会(SNC: Supreme National Council of Cambodia)から権限を委任された国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)は92年3月から国際貢献を集めて停戦監視、憲法制定議会選挙準備、行政機関管理、人権擁護、治安活動等を行ったが、ポル・ポト派によるゲリラ活動、選挙準備妨害により、国連による平和維持活動は困難を極めた。 1993年5月にはポル・ポト派不参加のまま選挙が行われ、フンシンペックとカンボジア人民党が多数の議席を獲得した。6月に開かれた憲法制定議会ではシハヌークが国家元首に選出され、7月には議席を獲得した全ての政党を与党とする暫定国民政府が成立し、フンシンペック党首でシハヌークの息子のラナリットが第一首相、人民党副議長のフン・センが第二首相に任命された。9月には立憲君主制による複数政党制の民主的政府を規定した新憲法が発布され、シハヌークを初代国王とするカンボジア王国が成立した。この王国の設立によりUNTACの活動は終了となり、20年あまり続いたカンボジアの混乱状態に区切りがつけられた。また、タイ・カンボジアの国境には35万人を超えるカンボジア難民がいたが、国連高等難民弁務官事務所を中心とする帰還作業が行われ、93年4月までに37.5万人の帰還が実現した。 その後、ラナリット側のポル・ポト派に対する姿勢にフン・セン側は危機感をもつに至り、1997年7月に両派の間で銃撃戦が発生した。わが国、フランス、アセアン諸国等はカンボジア政局の不安定化を憂慮し、民主的選挙実施に向けての調停にのりだした。98年にはわが国の提案した和解策を両派が受入れ、停戦が合意された。同年7月には国際合同監視団のもと、国会選挙が実施され、監視団は同選挙を適正であったと裁定した。選挙の開票結果によれば人民党が過半数となったが、フンシンペックとサム・ランシー党は選挙には不正があったとして受諾を拒否した。しかしながら、シハヌークの仲介により、9月に新国会が開会され、11月にはフン・センを首相とし、ラナリットを国会議長とする連立政権が樹立され、99年3月には上院が発足した。両派の抗争期間には92年以降に再開されたドナー国・国際機関による援助活動の一部が中断を余儀なくされた。 1994年乾期には政府軍によるポル・ポト派の拠点の制圧、同派による奪回が繰り返され、戦闘が激化したが、96年以降、同派の投降・離脱があいつぎ、98年には政府軍による同派の拠点攻撃も強められ、同年4月にはポル・ポトが死去し、フン・セン第二首相は同派に対する勝利を宣言した。98年12月には残党グループが投降、政府軍への再編入に合意し、最後の実力者タ・モク参謀総長も99年3月には政府軍により身柄を拘束された。 1998年11月の新政府発足を受けて、国連は97年9月以降棚上げされていたカンボジアの代表権を認めた。また、99年4月にはアセアンへの正式加入が認められた。さらに、2002年2月には内戦後初めての地方議会選挙が行われ、人民党が圧勝したが、首都プノンペン等都市部では他党も支持を集めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

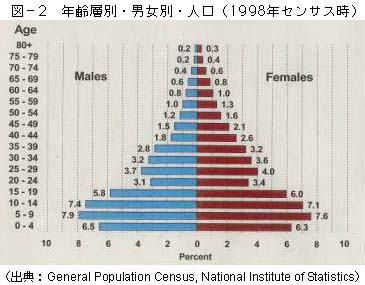

| (3) | 人口

カンボジアの人口は2001年で13.3百万人であった3

。1998年人口センサス時の全国の人口は、11.3百万人で、うち84%が農村に居住していた。現在24ある州/市別人口を見るとコンポンチャム州が最大で1.6百万人(全国の14%)であり、プノンペン市は1.0百万人であった4

。人口密度でいえば、プノンペン市を除いて、南部のタカオ州・カンダール州が高く、続いて両州の周辺であるコンポンチャム、プレイヴェーン、スバイリアン、カンポット、クロンプレアシハヌークの諸州が続いている。

カンボジアの人口は2001年で13.3百万人であった3

。1998年人口センサス時の全国の人口は、11.3百万人で、うち84%が農村に居住していた。現在24ある州/市別人口を見るとコンポンチャム州が最大で1.6百万人(全国の14%)であり、プノンペン市は1.0百万人であった4

。人口密度でいえば、プノンペン市を除いて、南部のタカオ州・カンダール州が高く、続いて両州の周辺であるコンポンチャム、プレイヴェーン、スバイリアン、カンポット、クロンプレアシハヌークの諸州が続いている。

同センサスによれば15歳未満の人口は全体の43%を占める高い数値となっている(2000年における同割合は東アジア・太平洋地域平均で27%5 )。逆に経済・行政を支える年齢層(15-64歳)の人口割合が少なく、全人口の54%に留まっている。図-1に示されるように20-24歳の年齢層は極端に少なく(全体の6.5%に過ぎず、5歳以上10歳未満の人口の4割程度)、この世代の出生時期、すなわち、ポル・ポト派時代の異常性を示している。また、15-64歳の人口は6.1百万であったが、同図に見られるように各年齢層で男性の人数の方が大幅に少なく、男性の人口は2.8百万(46%)で、同年齢層の女性に比べて大幅に(50万人)少なかった。 人口の約9割をクメール族が占め、その他、チャム族(2世紀から1500年間インドシナ半島で栄えた海洋国家チャンパ王国の末裔)・コーラー族(ミャンマー系)等がいる。さらに、北東の山岳部には多数の少数民族が生活している。また、ベトナム人、中国人が人口のそれぞれ5%、1%を占めるといわれている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (4) | 人的資源と公的部門の業務実施体制

ポル・ポト時代 (1975-79年)には国家の教育システムが否定・破壊され、知識層の粛正等が行われた。ポル・ポト政権崩壊後は、国民の教育再開への期待に応えて初等教育の急激な量的拡大が行われたが、質的な充実には未だ課題を抱えている。また、1980年代を通して中等・高等教育は旧ソ連を中心とする東側諸国の支援のもとに再開され、1990年代からの市場経済化に伴うニーズの変化に対応したシステムへの更新が未だ十分に行われていない。カンボジアでは教育段階が上がるにつれて女生徒の割合が低くなる傾向が強く、中等・高等教育での女性の就学率が低くなっている。 カンボジアでは公務員の給与が非常に低く、近年までは全職員一律で月額US$20程度であった。プノンペンで一家が生活するためには月US$150~300が必要といわれており、そのため大半の職員は朝出勤してその日の仕事がないことを確認して副業に出かけるのが一般的な公務員の状況である(副業は公的に求められている)。2002年に政府は1990年代後半からほとんど上げていなかった給与を上げ、平均でUS$28とした。さらに同年上級の管理職に対してはUS$200の特別手当てを支給することとした。また、2006年までに公務員の平均給与をUS$52に上げる計画がある6 。 カンボジアの行政組織の中間管理層は中・高等教育を受けたものも多く、中・高等教育を修了したものの公務員志向は高い。実態としては、公務員となることは、額は少ないものの安定収入を得るためであり、実質的には生活費は副業で稼がざるをえない状況である。このため、管理に必要な日常的業務が中間管理職により行われるという体制ができておらず、政策的な業務を実施すべき上級管理職が事務的な作業も自ら行わざるをえない、あるいは、政策策定業務が系統的に行われず、政策が構想レベルに留まり、具体的な計画にまで達していないといった結果を招いている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (5) | 天然資源

森林は国土面積の53%(2000年)を占め7 、主に東部、南西沿岸部の山岳に広がっている。ただし木材生産に適する森林は、主にコンポンチャム州、ラタナキリ州等に見られる一部のみである。1990年代では木材は代表的な輸出品目であったが、乱開発・不法伐採・密輸・不透明な伐採許可等の問題があり、森林保全、持続的な林業開発はカンボジアにおける重要な開発課題の1つとなっている。なお、10年前の文献によれば森林面積は国土の70%と記載されている8 。 カンボジア中央のトンレサップ湖には豊富な水産資源がある。湖水は栄養価に富み、魚種も多様である。ヘクタール当たりの漁獲量が高く(65kg/ha)、タイの人工養殖池の倍にものぼる。しかし、近年は周辺氾濫林の面積縮小に伴う漁業資源の減少が危惧されている。 カンボジアは多様な野生生物を有し、特に貴重な野生動物が多種存在している。山岳部を中心に各地に野生生物保護区があり、北東部ラタナキリをはじめとするエコツーリズム開発が期待されている。鉱物資源としてはボーキサイト・リン酸塩やサファイア・ルビー等の宝石類等が知られている。石油・天然ガスについては1970年代の調査で有望視され、20年間のブランクを経て、90年代初頭以降、タイ湾岸沿い、トンレサップ湖岸での探査・商業生産の可能性検討が行われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (6) | 経済状況

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

道路・橋梁分野での援助に関しては後述するので、ここでは1992年6月のカンボジア復興閣僚会議以降のカンボジア復旧・復興に向けての援助全般についてマクロ的に概観する。

| (1) | ドナーコミュニティー 1991年10月のカンボジア和平協定後の復旧・復興支援は、カンボジア政府および主な支援国・国際機関・NGOが一堂に会して、支援表明、重点課題・優先分野の確認・合意、調整、モニタリングをするメカニズムのもとに行われてきた。わが国は、和平協定の準備段階におけるカンボジアに関するパリ国際会議の第3委員会(難民帰還と復興を担当)においてオーストラリアと共同議長を務めたことを契機に、その後の支援国の会合において主導的な役割を果たしている。また、実績においても93年以降トップドナーとしてカンボジアの復興・開発に対する支援を行ってきた。 20年に亘る混乱・内戦により破壊・疲弊したカンボジアの復旧・復興に対する支援国・機関の取り組みは、1992年6月の「カンボジア復興閣僚会議」(議長は日本および国連開発計画(UNDP: United Nations Development Program))に始まった。同会議において、閣僚レベルの委員からなる「カンボジア復興国際委員会(ICORC: International Committee on the Reconstruction of Cambodia)」の設置が決定され、以後ICORCは93~95年に毎年、計3回開催された。96年7月以降はICORCに代わるメカニズムとして、援助国会合(CG: Consultative Group Meeting for Cambodia)が開催され、以後CGは2002年までに6回開催された。調整メカニズムのCGへの変更は、メンバーを絞り込んだ、より実質的・実務的な協議が目的であった。下表にこれまでのICORCおよびCGの概要をまとめる。

表-7 カンボジア復興国際委員会(ICORC)および援助国会合(CG)の概要

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) | カンボジア開発評議会

カンボジアに対する公的援助、民間投資はカンボジア開発評議会(Council for the Development of Cambodia: CDC)を通して行われる。CDCは1994年8月の外国投資法の国会承認に伴い設立された11 。議長は首相、第一副議長は上級大臣である経済財務大臣である。さらに商務大臣、経済財務省次官も副議長を務めている。CDCの職務は以下のとおり。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

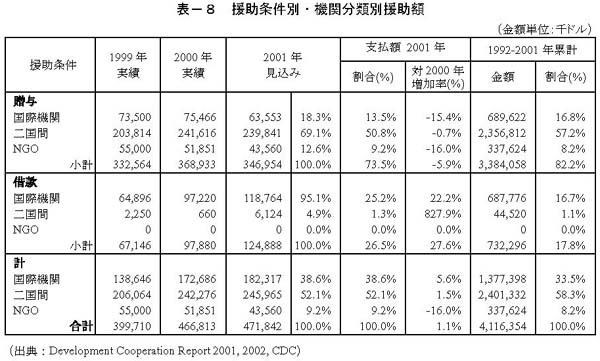

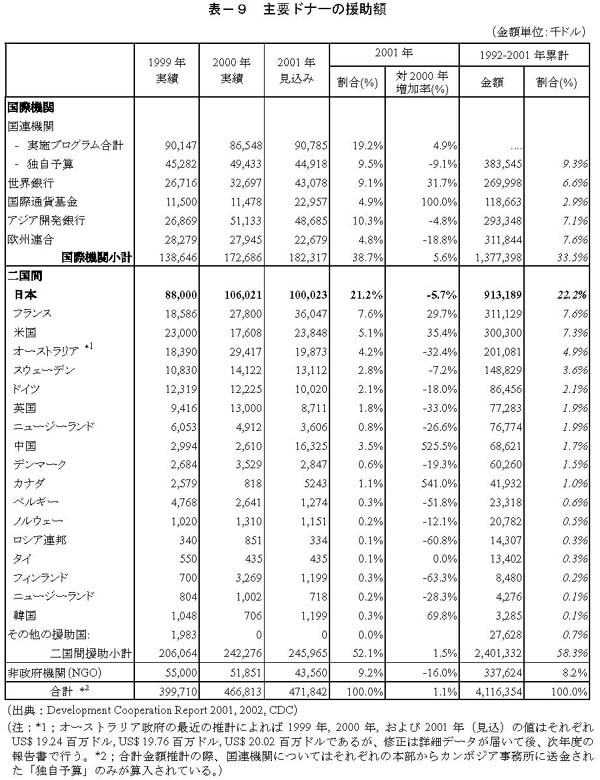

| (3) | 援助実績

近年および1992年以降の外国からのカンボジアへの援助実績を以下に示す。全体の3/4近くが贈与であり、借款の95%はアジア開発銀行(ADB: Asian Development Bank)、世界銀行(カンボジアは2002年6月時点でも国際開発協会-IDA: International Development Associationのみの適格国)等の国際機関である。 国別・国際機関別ではわが国がトップドナーで、援助額全体の20%以上を占めている。援助実施面ではわが国に次いで国際連合の諸機関(国連開発計画等)が多いが、わが国を含む他国・他機関からの資金拠出によるプログラムが半分を占めている(2001年見込額)。

表-10 全ドナーの分野別援助実績 (1992-2001年)(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (4) | わが国の援助実績

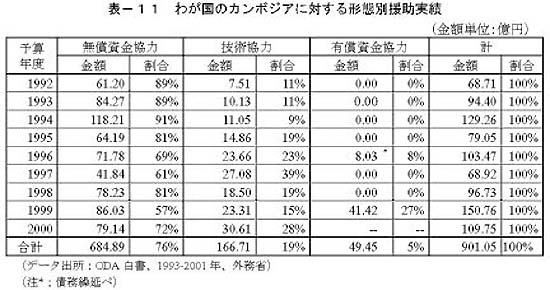

1992年度以降のわが国の形態別援助実績は以下のとおり。無償資金協力が全体の3/4、技術協力が2割を占めている。近年技術協力の割合が増える傾向にある。

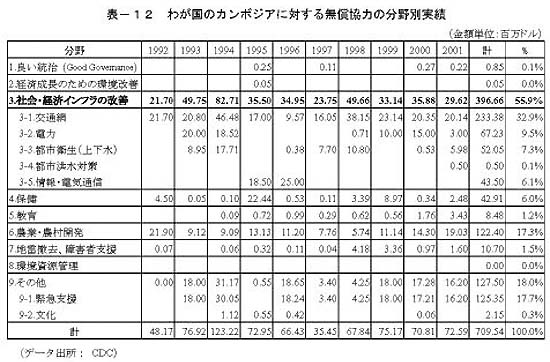

1992年度以降のわが国の無償援助を分野別に見ると以下のとおり。社会・経済インフラが全体の半分を占め、道路・橋梁を含む運輸分野は全体の3割となっている。近年教育分野への援助が増えつつある。

|

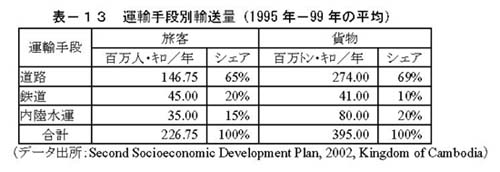

| (1) | 運輸分野における道路交通の位置づけ カンボジアの運輸インフラストラクチャー(以後インフラと略す)は、道路、鉄道、内陸水路、港、空港がある。

| ||||||||

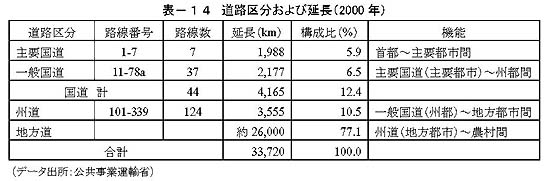

| (2) | 道路・橋梁分野の概況 下表に道路区分および延長を示す。主要国道は首都プノンペンと地方開発の拠点となる地方中核都市を結んでいる。一般国道は主要国道もしくは地方中核都市とその他の州都を結び、州道は一般国道もしくは州都と郡都等の地方の町を結んでいる。さらに地方道は州道もしくは地方の町から各農村へと繋がっていく。こうした道路の階層構造を考えると、農村とマーケットを結ぶには、より基幹的な道路が整備されていることが前提であることが分かる。

| ||||||||

| (3) | 道路整備・維持管理の実施機関

カンボジアの道路・橋梁の整備・維持管理は公共事業運輸省(MPWT: Ministry of Public Works and Transport)が管轄している。同省の組織は下図のとおり。総務部門、陸運・水運を管理する運輸総局、道路・空港等の整備(復旧・改修・建設)および維持修繕を担当する公共事業総局により構成される。図には示されていないが、公共事業運輸省は傘下に港湾・フェリーの運営を担当する実施機関をかかえている。

カンボジアの道路・橋梁の整備・維持管理は公共事業運輸省(MPWT: Ministry of Public Works and Transport)が管轄している。同省の組織は下図のとおり。総務部門、陸運・水運を管理する運輸総局、道路・空港等の整備(復旧・改修・建設)および維持修繕を担当する公共事業総局により構成される。図には示されていないが、公共事業運輸省は傘下に港湾・フェリーの運営を担当する実施機関をかかえている。

道路・橋梁の整備は公共事業総局の施設建設センター(Heavy Equipment Center)が、道路・橋梁の維持修繕は道路インフラストラクチャー局(Road Infrastructure Dept.)が実施することとなっている。なお、施設建設センターの中に道路建設センター(後述するようにわが国の無償資金協力により設立された)があり、首都圏近辺を中心に国道の修復・修繕にあたっている。実態としては予算的にも、組織的にも道路・橋梁の整備(新規道路の建設はほとんどなくほぼ全てが修復)と維持修繕とが明確に区分されていないのが現状である。なお、同総局では現在、維持管理機能を強化するため、道路維持管理室(Road Maintenance Office)を設立するよう準備中である。

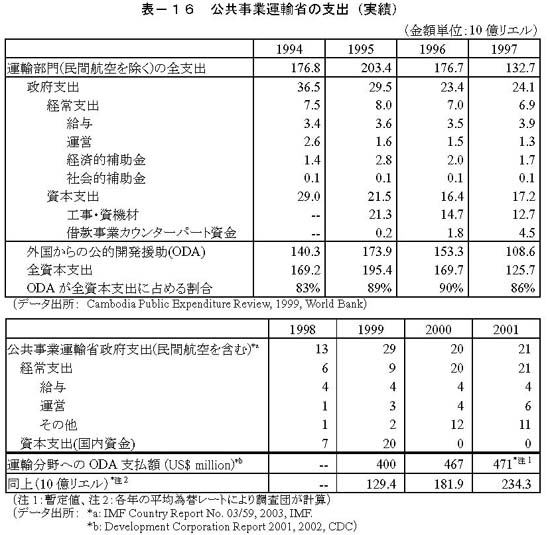

カンボジアの予算は例年、当初予算、補正予算が組まれるが、支出実績はこれらの予算を大幅に下回ることがほとんどである16。公共事業運輸省の支出実績は下表のとおり。特に近年は投資支出の9割以上をODAが占めている。2000年および2001年は自己資金による投資支出が全くなされていない。同省スタッフによれば、道路・橋梁の維持・修繕予算については、計画的かつ定常的に予算申請・割当・実施が行われているわけでなく、修繕が必要な部分についてプロジェクトとしてまとめ、経済財務省に申請している。2000年は多少なりとも割り当てられたが、2001年はさらに減少し、2002年は全くなかったとのことである。

| ||||||||

| (4) | 自動車交通・陸上運輸産業

公共事業運輸省が州レベルで自動車登録を行っている。カンボジア国内の自動車登録台数は、1990年から2001年までの累計で四輪車9万1千台、オートバイが29万台である17 。2001年度中の登録台数は四輪者が7,430台、オートバイが43,690台である。グラフに示すように、近年の傾向ではオートバイの登録台数の増加が著しい。

また、1990年初頭まで、陸運は公営企業が独占していたが、91年の自由化以降、民間セクターの参入の結果、公営企業による営業は終了した。貨物輸送は競争が激しく、ほとんどが小規模事業者である。 |

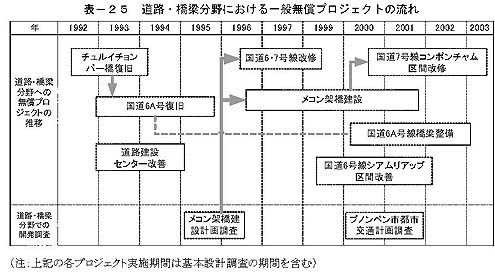

1992年度以降のわが国のカンボジアに対する道路・橋梁分野における実績は以下のとおり。

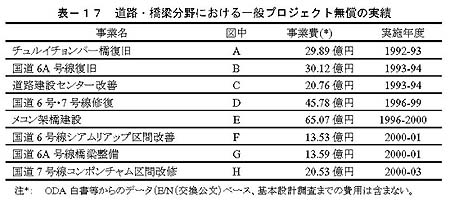

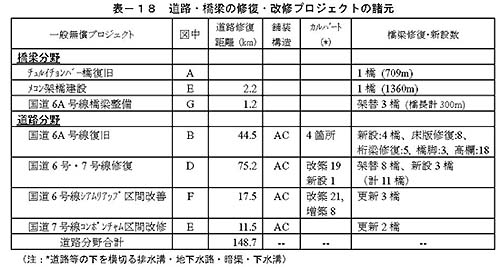

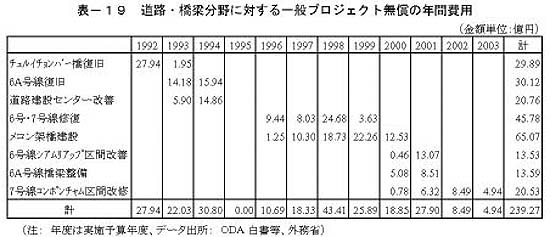

| (1) | 一般プロジェクト無償

| ||||||||

| (2) | 研修員受入事業

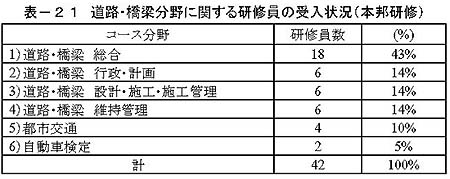

1992年度~2002年度にかけて、カンボジアから51名に対して、道路・橋梁分野の研修員受入事業が実施された。研修形態としては研修生を日本にて受け入れる本邦研修と、第三国研修18 があった。 本邦研修は42名に対して延べ1,636人・日(一人当たりの平均研修期間は約39日間)が行われた。また、無償プロジェクト・開発調査・派遣専門家のカウンターパートに対する研修が18名(無償プロジェクト:13名、開発調査:4名19 、派遣専門家:1名)であった。研修分野をまとめてみると以下のとおりである。時系列で見ると、92・93年度に設置された「カンボジア特設:道路・橋梁建設」への受入(92年度5名、93年度7名)をはじめ、当初は道路・橋梁全般に関するコースへの受入が多かった。一方、近年では無償プロジェクトのカウンターパート研修が主体で、内容としては施工・施工管理、維持管理が多くなっている。

第三国研修の参加実績は9名で、1999年以降は、フィリピンのフィリピン大学交通研究センターにおいて「都市環境と交通政策」コース(期間は4週間弱)に参加した。 | ||||||||

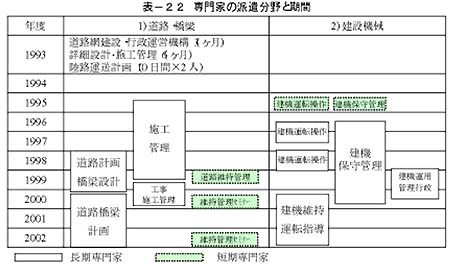

| (3) | 専門家派遣事業 道路・橋梁分野に関連する専門家としては1993年から2002年までに、長期・短期合わせて計23名の専門家が派遣され、延べ派遣期間は267人・月(専門家一人当たりの平均派遣期間は12ヶ月弱)に達した。専門分野としては、1)道路・橋梁、2)建設機械、の2つに分かれる。以下にその傾向を時系列に示す(表中矩形の縦方向の長さは長期専門家の派遣期間とほぼ一致させている)。 当初は道路・橋梁に関する行政一般、計画・設計・施工監理といった道路・橋梁分野全般についての短期専門家が派遣されたが、道路建設センター改善プロジェクトの完成以降は、建設機械の運転・保守、施工・施工管理の専門家が多数派遣されている。また、98年度以降は道路・橋梁計画・設計の長期専門家がアドバイザーとして派遣されている。また、近年では維持管理に関する短期専門家が派遣され、セミナーを開催している。

公共事業運輸省へは道路・橋梁分野の他、「運輸・港湾アドバイザー」(長期)、「公共事業情報システム開発・管理」(短期)の専門家が、また、関連の民間航空庁へ空港整備アドバイザー(短期)の専門家も派遣された。 | ||||||||

| (4) | 開発調査

道路・橋梁分野の開発調査案件は、a)メコン河本流架橋計画調査、b)プノンペン市都市交通計画調査の2件が実施された。

| ||||||||

| (5) | 草の根無償(実施:2000年度~) スバイコーム溜め池アクセスロード改修事業は、現地の伝統的な「トヌープ」21 潅漑のための堤防改修事業であった。しかしながら、灌漑の他、堤防上の道路を利用した農村へのアクセス向上、溜め池を利用した漁業振興、生活用水・家畜用水の確保等の多目的事業として計画された。期待された裨益人口は、周辺12村、841家族、約3200人である。同事業は農民により企画されたが、プロジェクト規模が大きく農民だけでの対処が難しいことから、タケオ州水資源気象局に持ちこまれ、同州から草の根無償によるわが国の協力の申請があった。事業に先立ち、農民による水利組合が組織され、堤防(道路を含む)の維持管理組織としても機能するよう計画された。また、草の根無償による溜め池改修事業で、道路交通機能を持つプロジェクトはこの他にも2000年度で1件、2001年度・2002年度で各2件あった。 |

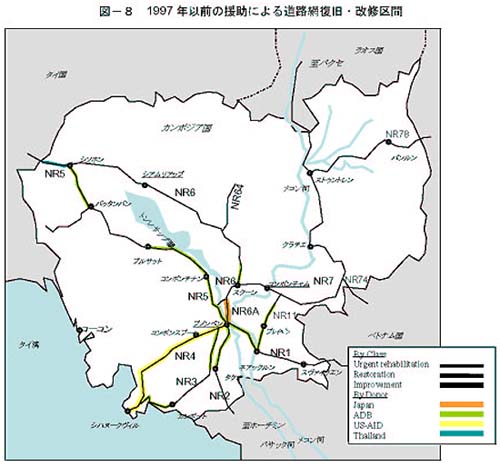

カンボジアの道路網の修復・改修に対する他ドナー・国際機関の支援は以下のとおり。内戦後の道路・橋梁の修復・改修は大きく分けると次の3段階に分かれる。

| i) | 国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC: United Nations Transitional Authority in Cambodia)を中心とする不通道路区間・橋梁の緊急復旧(1993年頃まで)の段階 |

| ii) | 1997年以前のプノンペン付近の本格的な復旧を中心とする段階 |

| iii) | 1998年以降の全国的な修復・改修の段階 |

本格的・系統的な修復は1993年・94年から始まった。以下に上記 (ii)~ (iii)について記述する。

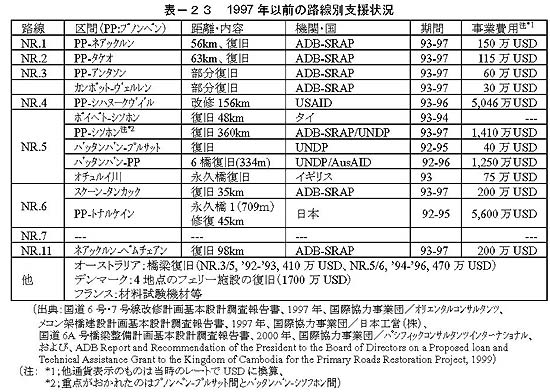

| (1) | 1997年以前の協力実績 主要国道に関しては、アジア開発銀行、日本、米国、オーストラリア等による援助が行われ、1997年までには以下のような復旧工事が完了した。日本、米国によるものを除き、この時期の多くのプロジェクトは緊急復旧的な事業であり、簡易舗装・仮設橋(ベイリー橋)での対応が主体であった。

| ||||||

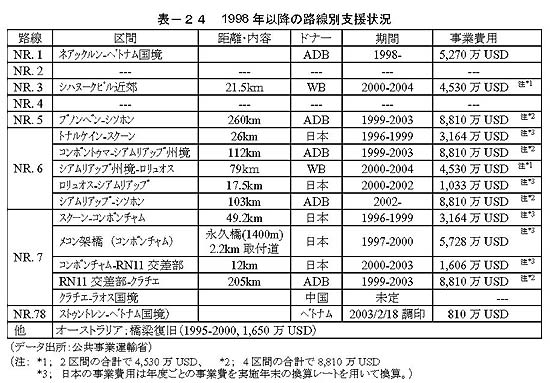

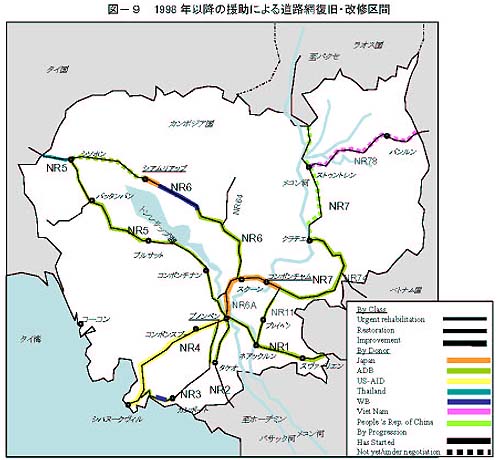

| (2) | 1998年以降の協力実績

1997年の内紛により各援助機関の活動の一部が中断したが、世界銀行が新たに6号線の援助に参加した。交渉・関心表明まで含めれば重要な主要国道については概ね修復されつつあるといえる。ただし、緊急リハビリのみが行われた区間については、本格修復、あるいは交通量の増大に対応する改修の必要な部分もある。また、近年、韓国、中国、ベトナム等の新興国やドイツが支援(地方道)を表明しており、ドナーが多様化している。

|

1992年以降のわが国によるカンボジアの道路・橋梁分野に対しての協力事業が、1つの目的をもったプログラムとして行われたものと見なし、その目的を想定した。

| (1) | プログラム策定の流れ

| ||||||

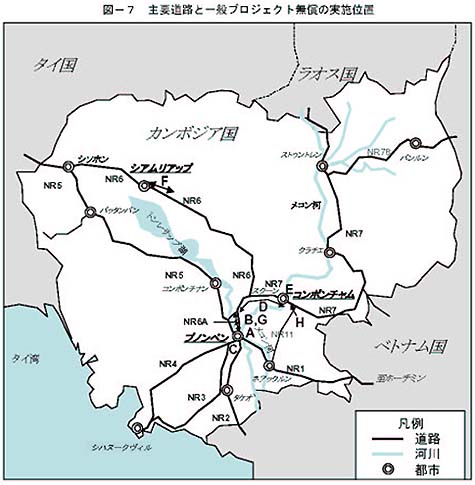

| (2) | 道路・橋梁の復旧・改修・建設プロジェクト群の目的(プログラムのサブ目的1)

以下の考察により、わが国の協力による道路・橋梁の復旧・改修・建設プロジェクト群の目的は、『プノンペンとトンレサップ水系・メコン河の北東の開発拠点・隣国との間、開発拠点と後背地との間を結ぶ主要国道の復旧・改修』であったと想定できる。 わが国の無償資金協力により復旧・改修された国道6A号・6号・7号線に関連する地方開発拠点は、コンポンチャム、シアムリアップ、ラタナキリ(バンルン)である。これらはいずれも、プノンペンから見れば、トンレサップ水系・メコン河を隔てた北東に位置している。また、コンポンチャムは同国で人口が最大のコンポンチャム州を中心とする後背地を持つ農業開発拠点であるが、同州の中央を南北にメコン河が流れ、陸上交通は分断されていた。また、これらの主要国道は隣国のタイ、ラオス、ベトナムへと続いている。特にラオスへ続く主要国道は7号線のみであり、これらの主要国道(6号線についてはスクーンまで)は、プノンペンとシハヌークヴィルとを結ぶ国道4号線とともに、インドシナ半島中央を南北に縦断するアジア・ハイウェイ11号線整備ルートを構成している。 無償資金協力による道路・橋梁の復旧・改修・建設プロジェクトは、1件を除いて、首都プノンペンとコンポンチャム地方を結ぶための区間、さらにコンポンチャムからメコン河を渡って東へ国道11号線との交差部まで)の区間であった(全道路距離約132km)。もう1件は、世界的な観光地であるシアムリアップと近郊のロリュオス(遺跡群)とを結ぶ17.5kmの区間であった。 ただし、2.4節 (1) (b)に記述したように、国道6号線のスクーンから先のロリュオスまで、および、シアムリアップから先はアジア開発銀行 (ADB)、世界銀行(WB)等が修復した(あるいは修復中もしくは予定である)ため、シアムリアップ方面についてのわが国の協力範囲は、「プノンペンとトンレサップ水系以北の開発拠点(シアムリアップ)・隣国(タイ)との間を結ぶ主要国道の復旧・改修」のプノンペン側からの整備の一部であり、「同開発拠点と後背地(ロリュオス)との間を結ぶ主要国道の復旧・改修」であったといえる。また、コンポンチャム・ラタナキリ方面についても、わが国の協力範囲は、「プノンペンとメコン河以東の開発拠点(コンポンチャム)との間、開発拠点と後背地(同州の東半分)とを結ぶ主要国道の復旧・改修」までであり、プノンペンとラタナキリ(開発拠点)および隣国(ベトナム・ラオス)とを結ぶ主要国道の復旧・改修については、アジア開発銀行 (ADB)、ベトナム、中国による支援をまって完成することとなる。 | ||||||

| (3) | 道路建設センター改善プロジェクトの目的(プログラムのサブ目的2) 道路・橋梁の修復・改修・建設案件以外の一般無償プロジェクトとして、道路建設センター改善プロジェクトがあった。同案件は『首都近辺の主要国道を中心とする道路の修復・維持管理用建設機械の増強と建設機械修理工場の改善』のために実施された。 また、2.4節 (1) (b)に記されるように、道路建設センター改善プロジェクトには「実習室の設置」も含まれ、技術者・技能者の育成が考慮されていたといえる。 | ||||||

| (4) | 技術協力事業の目的(プログラムのサブ目的3) 以下に示す技術協力事業(研修員受入・専門家派遣・開発調査)の内容から、技術協力事業の目的は『国道・プノンペン首都圏の道路・橋梁の整備・維持管理、公共交通管理、交通管理に関する技術者・技能者の育成』であったとえいる。 研修員受入事業については、道路・橋梁および都市交通に関する行政・計画、設計・施工・施工管理・維持管理、公共交通管理、交通管理のための研修に、国道の整備・維持管理を担当する公共事業運輸省および首都圏の都市道路の整備・維持管理・公共交通管理を担当するプノンペン市公共事業運輸局の技術者が参加した。 専門家派遣については、無償プロジェクトで改善された公共事業運輸省の道路建設センターに派遣された専門家が半数を占め、建設機械の運転操作、保守管理のための助言・指導が同センターの技術者・技能者に対して行われた。また、半数の専門家は公共事業運輸省(本省)の技術者に対して、道路行政、道路・橋梁の整備・維持管理計画策定のための助言・指導を行った。 開発調査については、プロジェクトの準備、すなわちプロジェクトの発掘・形成・審査のための検討という目的と、技術移転を通じての道路・橋梁の整備、公共交通管理、交通管理についての計画策定のための技術者の育成という目的があった。前者は投資計画立案、案件の要請・選定・審査のプロセスの一環であったといえる。 | ||||||

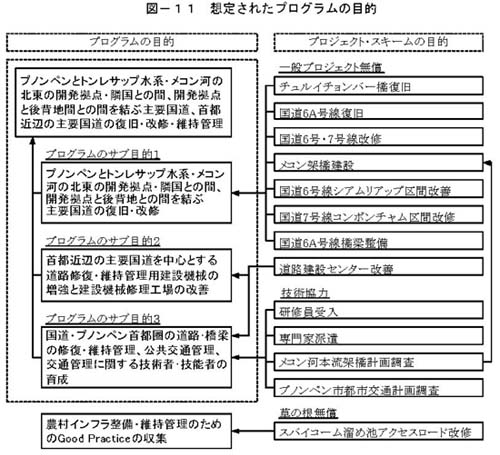

| (5) | 想定されたプログラム目的 プログラム目的は、以上の目的(プログラムのサブ目的)を包括する、「主要国道の修復・改修」のみならず、その「維持管理」も含む『プノンペンとトンレサップ水系・メコン河の北東の開発拠点・隣国との間、開発拠点と後背地との間を結ぶ主要国道、首都近辺の主要国道の復旧・改修・維持管理』と想定した。 プログラムの目的に「維持管理」を含めたのは、道路建設センタープロジェクトで増強された建設機械は首都圏近辺の国道の維持管理(修繕)を主要な対象としており、技術協力事業においては維持管理のための人材育成も含まれ、特に近年では力点が置かれていたからである。しかしながら、維持管理のための「人(人材育成)・物(建設機材・修理工場の改善)・金(維持管理の予算措置)」の観点から見た場合の「金」、すなわち維持管理のための財源の確保については、基本的にカンボジア側の事項である(わが国の協力事業にとっては外部条件となる)と考えられる。 草の根無償によるスバイコーム溜め池アクセスロード改修プロジェクトは、溜め池灌漑のための堤防の改築という主目的の他に、堤防上の道路を利用しての農村の市場・公共施設へのアクセスの向上、溜め池を利用した漁業振興、生活用水・家畜用水確保も、計画当初から事業目的に入っていた多目的事業である。同事業はパイロット的に位置づけられ、この中で村民組織による計画・建設・維持管理、州水資源気象局によるファシリテーション等の実証が行われた。このことから、「農村インフラ整備・維持管理のためのGood Practice(成功事例)の収集」を目的とする事業であったといえる。 しかしながら、本案件はパイロット事業として2000年に行われたもので、1992年に始められた道路・橋梁分野への協力プログラムへの一環として位置づけるには無理がある。むしろ農村開発あるいは村落レベルのインフラ整備プログラム策定の準備と位置づけるべきであると考えられる。 想定されたプログラムの目的・サブ目的を下図に示す。 |

1 General Population Census of Cambodia 1998, 2002, National Institute of Statistics

2 開発途上国国別経済協力シリーズNo. 20、カンボジア、1995年3月、国際協力推進協会、「エンカルタ総合百科」マイクロソフト社、海外観光情報収集調査報告書(カンボジア王国)、2000年等による。

3 Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries, 2002, Asian Development Bank (ADB).

4 General Population Census of Cambodia, Final Census Results, 2002 National Institute of Statistics.

5 Human Development Report 2002, United Nations Development Program (UNDP).

6 IMF Country Report No. 03/59, 2003, International Monetary Fund (IMF).

7 「エンカルタ総合百科」マイクロソフト社、ただし、EIU (Economic Intelligence Unit Limited)のCountry Profile 2002ではこの30年で森林面積は国土の70%から約30%に減少したとされている。

8 海外情報収集調査アジア・大洋州B班報告書(カンボジア)、1992年、海外運輸コンサルタンツ協会。

9 金融機関の受取利子および配当から支払利子を引いた差額として把握される。利子は主として他産業の付加価値から支払われたものであるため、それを再び金融業の付加価値として計算すると、総生産額の計算において二重計算となる。この二重計算を除去するために、総生産の計算においては帰属利子の額が控除される。

10 Basic Human Needsの略。人間としての基本的ニーズと訳されることもある。BHN充足は貧困層への所得分配の手段として1960年代後半から提起されている開発戦略である。内容としては一般的に「(1)家庭での一定の最低個人消費を満たすために必要なもので、衣食住はもとより、一定の家財道具の充足、(2)地域社会が提供すべき公共サービス、すなわち、安全な飲料水、衛生設備、公共輸送、教育施設の整備」が含まれる。

11 CDCホームページ(http://www.cambodiainvestment.gov.kh/)。なお、CDCの設立を1993年12月とする文献もある(カンボジアの社会制度、2000年3月、アジア経済研究所、インフラ整備協力方針策定調査-カンボジア-報告書)、1995年、建設省・国際建設技術協会等)。

12 Build, Operate, Transferの略。インフラ整備事業方式の一つ。民間事業者が施設を建設し(Build)、維持管理および運営し(Operate)、一定期間の運営後、公共に施設所有権を移転する(Transfer)方式。

13 単粒度の主骨材を一層に敷広げて転圧した後、瀝青材料(アスファルトモルタル等)を散布浸透させ、更にくさび骨材および、目つぶし骨材により、主骨材の間隙を充てんしていく工法。層厚は3~7cmで簡易舗装の表層または高級舗装の基層に利用される。

14 『アジア・ハイウェイ』(早生隆彦著、1969年)では、カンボジア国内のアジア・ハイウェイ路線と重複する国道1,795kmのうち、93.5%が舗装道路(2車線舗装1,046km、1車線舗装618km)であったと報告している。

15 トラス構造の仮設用鋼橋。部材等が標準化され輸送・組立が平易。

16 国道6号線シアムリアップ区間改善計画基本設計調査報告書(1999年9月、国際協力事業団/(株)片平エンジニアリング・インターナショナル)他

17 ただし、廃車統計が無いため、実際にどのくらいの自動車が稼働しているか不明。

18 第三国研修とは、開発途上国において、社会的あるいは文化的環境を同じくする近隣諸国から研修員を受け入れて行われる研修をわが国が資金的・技術的に支援する手法(ODA白書、2000年、外務省)。

19 開発調査におけるカウンターパート研修は、本来スキームとしては開発調査に含まれるものであるが、本調査では便宜上研修員受入事業と合わせて分析・評価した。

20 事業を審査・評価する際の指標の1つ。事業の経済性を審査・評価する場合、将来の費用・便益は現在の同額に比べて価値が少ないと見なして、一定の年率で割り引く(この年率を割引率といい、割り引かれた価値を現在価値という)。内部収益率とは費用の現在価値と便益の現在価値とが等しくなる割引率のこと。経済的内部収益率は、実際に支払ったり受け取ったりされる費用・便益を国民経済の見地からの価値に計算し直して求められる(実際の費用・便益をそのまま用いて算出されたものは財務的内部収益率という)。開発途上国では一般的に経済的内部収益率が10~12%を超える事業が経済的に妥当であると判断される。

21 カンボジアで広く行われているコルマタージュ灌漑が、河川と直角に自然堤防を掘削した水路により洪水期に増水した水を引き込み、水路に設けられた水門で水位を調整するのに対して、トヌープ灌漑は築堤により溜め池を造成し、堤防に設けられた水門で溜め池の水位を調整する(現地でのヒヤリングであるが正確なことは不明)。

22 1998年近辺で提出された資料の多くは350kmとしているが、最新のADBレポートでは500kmとしている。

23 Project Performance Audit Report on the Special Rehabilitation Assistance Project in Cambodia, 2000, ADB

24 TA 1794-CAM: Project Implementation in the Transport and Agriculture Sectors, for $4.2 million, approved on 26November 1992

25 ADB, 1999, Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed loan and Technical Assistance Grant to the Kingdom of Cambodia for the Primary Roads Restoration Project

主要国道につぐ基幹道路として、一般国道(路線番号が2桁)、州道(路線番号が3桁)がある。これらの路線の多くは、接続先が主要国道で、主要国道網に対して補完的な道路交通網を形成することが期待される。しかし、復旧・修復は国道11号線、21号線等の一部を除いて手つかずのままで、通行は天候・季節に左右される。

主要国道につぐ基幹道路として、一般国道(路線番号が2桁)、州道(路線番号が3桁)がある。これらの路線の多くは、接続先が主要国道で、主要国道網に対して補完的な道路交通網を形成することが期待される。しかし、復旧・修復は国道11号線、21号線等の一部を除いて手つかずのままで、通行は天候・季節に左右される。

チュルイチョンバー橋復旧(基本設計調査:92年度、引渡:94年2月)

チュルイチョンバー橋復旧(基本設計調査:92年度、引渡:94年2月)

国道6A号線復旧(基本設計調査:1992~93年度、引渡:1995年10月)

国道6A号線復旧(基本設計調査:1992~93年度、引渡:1995年10月)

メコン架橋建設(基本設計調査:1996年度、引渡:2001年11月)

メコン架橋建設(基本設計調査:1996年度、引渡:2001年11月)