第2章 ODA事後評価活動

3.評価の実施体制

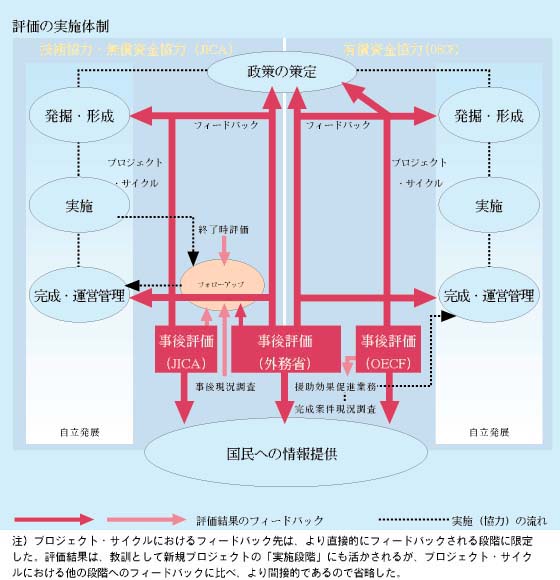

外務省では、事後評価のみを行っており、「評価室」が評価の総括的役割を果たしている。ほとんどの評価について評価室が実施も担当しているが、一部評価については、在外公館が実施を担当している。外務省による評価の結果は、「政策の策定段階」および、プロジェクト・サイクルの中の、「プロジェクトの発掘・形成段階」、「被援助国側による運営・管理の段階」へフィードバックされる。

外務省の評価には、国や特定のテーマを対象とした横断的評価と案件終了後一定期間を経て行われるプロジェクト評価がある。主に、横断的評価による評価結果のフィードバック先は政策の策定段階とプロジェクトの発掘・形成段階で、新規の事業に活かされ、プロジェクト評価は、政策の策定段階、プロジェクトの発掘・形成段階に加えて、被援助国側による運営・管理の段階で、終了したプロジェクトの自立発展のために活用される。

また、プロジェクト評価の結果により問題点が発見され、フォローアップが必要と判断される場合には、実施機関と連携をとりながら、被援助国側の自助努力を促しつつ、必要な措置を講じている。

JICAは評価事業として事後評価と「終了時評価」を行っているほか、事後監理業務として「事後現況調査」を行っている(※1)。「評価監理室」は評価事業の総括的部署であるが、評価実施担当部署は、評価種類により異なる。事後評価および事後現況調査は、評価監理室および在外事務所、終了時評価は、関係事業部および在外事務所がそれぞれ行っている。

(※1)

本報告書は、事後評価のみを対象としているため、終了時評価と事後現況調査は、第3章の評価結果の分析概要等には含まれない。しかしながら、全体像を把握するため、本節においては簡単に触れることとする。

各々の担当部署により実施された評価結果の内、事後評価の結果は、JICAの国別事業計画策定に反映されたり、プロジェクト・サイクルにおける「プロジェクトの発掘・形成段階」などにフィードバックされ、新規プロジェクト形成に際し活用される。終了時評価は、プロジェクト終了時に実施され(※2)、所期の目標を達成しているかを評価し、評価結果をフィードバックすることにより、協力期間の延長などのフォローアップに反映される。事後現況調査は、事後監理の一環として、協力終了後、一定期間を経たプロジェクトについて、現状を把握することを目的として実施される。調査の結果により、必要に応じ専門家派遣や修理部品の購送などの追加支援を行っている。

終了時評価のタイミングは、協力形態により異なる。プロジェクト方式技術協力の場合は、協力期間終了約6か月前に、研修事業は1年前に、専門家派遣事業は4~6か月前に、無償資金協力は完工後1年以内に、それぞれ実施される。

各機関による評価と監理事業の分類

OECFでは、評価業務として事後評価を行っているほか、事後監理業務として「完成案件現況調査」と「援助効果促進業務(Special Assistance for Project Sustainability: SAPS)」を行っている(※3)。「評価グループ」はOECFにおける事後評価の総括的役割を果たしているが、事後監理については、他の関係部署の所管である。

事後評価の実施は一部を除き評価グループが担当している(※4)。評価結果は、有償資金協力の実施方針に反映されたり、プロジェクト形成段階の調査や審査、運営・管理段階における事後監理にフィードバックされる。事後評価の結果、事業効果の維持と向上のために支障となる問題点が確認された場合には、事後監理業務であるSAPSが行われる。運営・管理は、被援助国側の自助努力で行われることが基本となるが、SAPSでは、協力の必要性、緊急性を検討した上で、改善・解決策を提案する。また、完成案件現況調査(※5)は、運営維持管理状況を的確に把握するために行われる。

(※3)

本報告書は、事後評価のみを対象としているため、事後監理業務については、第3章の評価結果の分析概要等には含まれない。しかしながら、全体像を把握するため、本節においては簡単に触れることとする。

OECF事後評価のうち、「第三者評価」については有識者・外部専門家が実施し、「事務所評価」については在外駐在員事務所が実施している。 (※5)

完成案件現況調査は、OECFが融資した全てのプロジェクトに対し、原則として完成後3年目と7年目にアンケート調査を行い、また一部現地調査を実施するものである。