3.4 外務省の評価結果の分析

外務省評価室では、1993年度より、有識者評価、在外公館による評価、被援助国関係者による評価及び現地コンサルタントによる評価案件のプロジェクトの評価結果について、「成功した案件」、「一部改善すべき点が指摘された案件」、「全体としては成功と言いがたい案件」という3つの観点から分析(レーティング)を行ってきました。99年度のこれらの評価結果についても、従来の方法で分析を行っています。

しかし、第1章の「ODA評価に関する世界の動向」において評価の専門家も指摘している通り、評価結果のレーティングについては、様々な問題が指摘されているため、他ドナー国ではほとんど行われていないのが実態です。過去の経験でも、レーティング結果に対しては、各方面から、種々の相反する指摘がなされています。

更にレーティングそのものは、評価の目的ではありません。

他方、レーティングを含め、ODA評価結果の公表には日本国民の高い関心が寄せられています。そのため、2000年度の在外公館評価、被援助国関係者による評価及び現地コンサルタントによる評価については、2001年12月に設置した外部有識者評価フィードバック委員会に委託し、これら評価結果の内容を前提に、委員会の責任で評価対象となったプロジェクトのレーティングを行ってもらいました。もちろん、このようなレーティング方法については、より客観的な分析が期待される反面、実際に委員がプロジェクト現場を見ないで在外公館評価の結果のみに依拠して判定せざるを得ないという制約がありますが、こうした制約を十分踏まえながら、一つの試みとして行ったものです。外務省としては、この作業結果を基に、今後の評価体制を改善すべく、早急に取り組んでいく予定です。

本章では、外務省の有識者評価及び在外公館による評価、被援助国関係者による評価及び現地コンサルタントによる評価の結果について、1999年度と2000年度に分けて、分析します。

(1)1999年度の評価結果の分析

外務省評価室が1999年度に実施した有識者評価、在外公館による評価、被援助国関係者による評価、現地コンサルタントによる評価案件のプロジェクト総数51件のうち、「成功した事業」が32件、「一部改善すべき点が指摘された事業」が19件ありました3)。

- (イ)成功要因

評価者によって成功と判断された要因は様々ですが、評価5項目のうち、高い「目標達成度」をもたらした要因として「効率性」、「効果」、「妥当性」、「自立発展性」の4項目に着目して、整理してみます。

まず、「効率性」については、被援助国の関係省庁との連携及び他援助機関との連携が「効率性」の向上をもたらした要因として最も多く挙げられました。また、無償資金協力については、技術協力との相乗効果として、日本で研修を受けたプロジェクト関係者により、機材の有効活用がなされたとの評価がなされています。

次に、「効果」についてですが、多くのプロジェクトについて、「副次的な社会・経済的効果があった」との評価がなされました(具体例は囲み参照)。また、プロジェクト方式技術協力で展開された活動が大きな成果を収めた結果、被援助国政府が同様の活動を計画・実施するなどの波及効果が生み出されたケースも報告されています。

「妥当性」については、成功と判断された案件のほとんどが、被援助国の開発政策、ターゲット・グループのニーズ、技術水準と合致していると評価されました。

「自立発展性」については、プロジェクトの運営管理に携わる十分な人員の確保、また人材育成のためのトレーニングの実施、継続的な政策支援及び予算の確保、実施機関及び住民組織の組織化、住民の高い参加度などが、「自立発展性」を高める要因として報告されています。 -

(ロ)指摘された問題点

評価案件のプロジェクトについて指摘された問題点を分類すると、自然災害や政治・経済情勢の悪化などの「外部阻害要因」、「先方政府、実施機関の体制等により生じた問題点」、「機材の維持・管理体制により生じた問題点」の大きく3つに分けることができます。

「外部阻害要因」を種類別で見ると、ハリケーンや天候不順などの自然環境の変化、政治的要因として政府の政策転換、地方分権化などが挙げられ、これらの要因によって「効率性」及び「目標達成」が妨げられたことが報告されています。

「先方政府、実施機関の体制等により生じた問題点」については、調達にかかる諸手続の煩雑化により事業が遅延したこと、人員不足や予算措置が不十分なため、運営、維持管理体制が低下したこと、末端レベルでは必要なインフラが整備されていないため「自立発展性」が低いことなどが指摘されています。

「機材の維持・管理体制により生じた問題点」としては、供与機材の説明書が日本語で書かれていたため効率的な機材の活用を妨げたこと、生産中止などでスペアパーツの確保が困難となった部品があり、一部稼働していない機材があること、スペアパーツの供与が資金面で困難となったため目標達成度が低下したこと、供与機材の性能と現地での使用方法の違いにより在庫となるケースが生じたことなどが問題点として挙げられています。 -

(ハ)評価により導き出された教訓

評価結果が導き出した教訓を分類してみると、プロジェクトの計画段階に関する教訓、協力形態別教訓、分野別教訓の3つに大きく分けることができます。

プロジェクトの計画段階に関する教訓としては、成功と判断された案件のほとんどが、被援助国の開発政策、ターゲット・グループのニーズ、技術水準と合致していることから、計画段階において被援助国のニーズや社会、経済、技術水準の現状をより適切に把握すること、先方実施機関の体制・能力を的確に把握すること、などが今後もより一層必要と言えます。

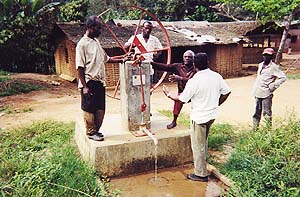

協力形態別教訓としては、無償資金協力において「機材の維持・管理」に関する教訓が多数挙げられました。主要な教訓としては、「供与機材に関しては、英語のマニュアル、説明書の添付を徹底すべきである」、「環境や裨益民に適した機材を供与すべきである」、「外貨不足が深刻で輸入品購入が困難な場合は、現地での入手が不可能な機材の部品については、通常よりも多めのスペアパーツを供与することが必要である」といったものが報告されています。また、草の根無償案件や技術協力案件では、住民の高い参加度や、きめの細かい援助実施のための実施能力の高いNGOの活用などが効果的であると指摘されています。

更に分野別の教訓としては、給水事業案件や農業開発案件など、プロジェクトの成否が自然環境に左右される案件については、事前にハリケーンや害虫、干ばつなどのリスク管理を検討して、援助を実施することが必要と言えます。

注3) 成功した案件と評価された32件について、援助形態別に見ると、有償資金協力では12件中4件(33%)、無償資金協力では32件中24件(75%)、草の根無償案件では5件中3件(60 %)、技術協力では1件中1件となっています。また、地域別では、アジアが22件中15件(68%)、中東が7件中6件(86%)、アフリカが8件中4件(50%)、中南米が8件中4件(50%)、大洋州が5件中3件(60%)でした。このように、援助形態及び地域によって、若干の格差が見受けられます。

|

(2)2000年度の評価結果の分析

以下は、外部有識者評価フィードバック委員会が試行的に行った在外公館評価、被援助国関係者による評価及び現地コンサルタントによる評価のレーティング結果報告及びそれに対する外務省のコメントです。

|

1.レ-ティングの方法と結果 外部有識者評価フィードバック委員会では72件の「在外公館評価」結果を基に、評価の対象である事業のレ-ティング(評点)を行った。評点にあたり、1案件の評価者が必ず3人以上になるよう分担し、在外公館が作成した評価報告書をもとに、互いに事前調整することなく各評価者個人の見識により点数化を行った。評点には経済協力開発機構開発援助委員会(OECD-DAC)の評価5項目(妥当性、目標達成度、効率性、インパクト、自立発展性)及び総合評価を用いた。この6つの観点に従ってそれぞれの評価案件を、「非常に良い」、から、「まったく悪い」、の5段階で評点した。このような5段階評点の基準と仕方は、英国国際開発省(DfID)の評点の仕方、Highly Successful, Successful, Partially Successful, Largely Unsuccessful, Unsuccessfulと同じである。 次に各評価案件につき、各委員による評点結果の平均値を求めた。なお、評点にあたっては、各委員の評価傾向、経歴に基づく価値観が反映されると想定されることから、各案件について委員が付けた素点の他、評価傾向を標準化した得点も併用し、審議に公平を期した。また、1人でも評点1、2と5をつけた案件については特に慎重に審議した。評価5項目別の評点結果は総合判定を行う際の参考とした。 これまでにも、経済協力評価報告書において、評価の結果を、「成功した案件」、「一部改善すべき点などがあるものの全体としては成功した案件」、「全体として成功したとは言い難い案件」、に3分類する方法をとったことがあった。しかし、評点平均の分布は連続しており、分類基準得点の決め方によって分類結果が大きく変わること、主観的な評価では事実上0.1などのわずかな数字の差は無意味であるが、それによって分類結果が変わることなどから、無理に3分類することはせず、分布を示すことにした。図に示すように、72評価案件の総合評点総平均は3.63、標準偏差は0.60であり、全体として比較的高い評価結果となった。 また、在外公館評価報告書には評価内容を確認できる情報が十分盛り込まれていないものもある。そこで、必要に応じて、他の資料にもあたって、評価内容の妥当性を可能な限りチェックした。また、総合評点と評価5項目評点の相関分析の結果から、委員は全体として目標達成度(総合評点との相関係数0.83)やインパクト(同0.80)を重視して総合評点を行っていることが分かった。これは、近年重視されている成果主義の傾向と合致している。 図5 評点分析

2.評価の高かった案件 すでに協力が完了した案件のうち、協力形態の分類毎に総合評価平均値が高い案件を紹介する。これらの案件はいずれもプロジェクトの実施によってサービスや生産物が生み出され、受益者や社会全体に対して正の効果を及ぼしたことが認められた。案件が成功した要因として共通するのは、事前調査がしっかりしており、案件の目標が適切でニーズやターゲット・グループの特定が明確になされ、プロジェクト実施を取り巻く環境(他の機関との連携を含む)などが、満足のいくこと等であった。

3.評価の低かった案件 評価の低かった案件の中から、協力形態の分類毎に今後の改善の参考となる例を紹介する。この2例はいずれも当初のプロジェクト目標は達成されたものの、上位システム全体の枠組みの中で成果が十分発揮できず、社会的効果が十分ではなかったと評価された案件である。我が国が大きなシステムの一部門の援助を担当し、その部門だけの改善ができても、被援助国などが担当する他部門の改善がなく、システム全体の改善につながらなかった例である。プロジェクトの置かれている社会的状況を十分勘案したプロジェクト形成、実施上の工夫が望まれる。

4.その他改善すべき問題点 その他の一部改善すべき点などがある案件について、次のような問題が指摘された。実証できない効果は、ないものと考えざるをえないところから、プロジェクトの実施にあたっては後日の事後評価に必要な基礎データの蓄積が必要である。これは、評価を行う上での方法の問題であると同時に、プロジェクト実施者が留意すべき問題でもある。上記の二つの評価の中間に位置する多くの案件は、以下に示す一つあるいは複数の要因により、評点が低くなった。

5.おわりに 在外公館評価報告を材料にして各案件の評点作業を試みた結果、以下の問題点や検討課題が明らかになった。 問題点

在外公館評価を通じて今後も同様の評点作業を行うのであれば、これらの問題に対する解決策として、以下のような課題を検討すべきである。 検討課題

その他、下記のような知見が得られた。 その他の知見

(外部有識者評価フィードバック委員会) |

■■外務省からの一言■■

在外公館評価等の評価結果を通じて、評価の対象であった事業のレーティングを行うという今回の試みにおいては、種々限界を踏まえながら作業を行い、貴重な提言を出して下さった外部有識者評価フィードバック委員会に感謝の意を表するとともに、より効率的・効果的で、透明性の高い評価の実施に資するべく、これら提言については真剣に検討を行って参ります。

なお、外部有識者評価フィードバック委員会の報告の中で言及されている案件について、在外公館評価を行った後の状況につき補足いたします。

ブルガリアの「ソフィア市浄水場施設建設」については、ブルガリアのソフィア市が給水事情の改善を目指し、自己資金でビストリッツア浄水場の建設を行っていたところ、資金不足により同国の環境保護法で設置が義務付けられている排水処理施設の建設が困難となり、同浄水場の稼働の目途が立たない状況となりました。本件無償資金協力は、このような状況の下、ブルガリア政府から我が国無償資金協力による排水処理施設の建設を要請したものです。本計画の実施により、同浄水場の稼働が可能となり、同市の浄水処理能力の改善がなされ、本計画の目的は達成されました。評価報告で指摘されている、ブルガリア側による各家庭への配水管の維持管理の問題は、一部家庭において錆混じりの水が供給されているとのことであり、現在、ソフィア市は、水道管の交換を準備中なので、これにより、全体システムとしての改善も進むものと考えております。

またブラジルの「生産性・品質向上プロジェクト」は、1990年にブラジル政府が開始した品質・生産性向上プログラムにおいて、実質的な活動を行う機関設立のための技術協力を我が国に要請してきたもので、1995年にパラナ州クリチバに品質・生産性機構の設立を確認した上で、我が国は新たな組織作りのための協力を開始しました。このプロジェクトはブラジルにとって新しい分野での人づくり事業であったため、協力開始当初は所長を含むカウンターパートの定着が悪く、技術移転の進捗が遅れていましたが、協力期間半ばには、カウンターパートも定着し、技術移転が円滑に進められた結果、今やこれらカウンターパートが講師を務め、周辺諸国から参加者を募って開催する第三国研修まで実施できる機関に成長しました。いわゆる「ソフト型技術協力」としての苦労はありましたが、所期の成果は得られたものと考えています。