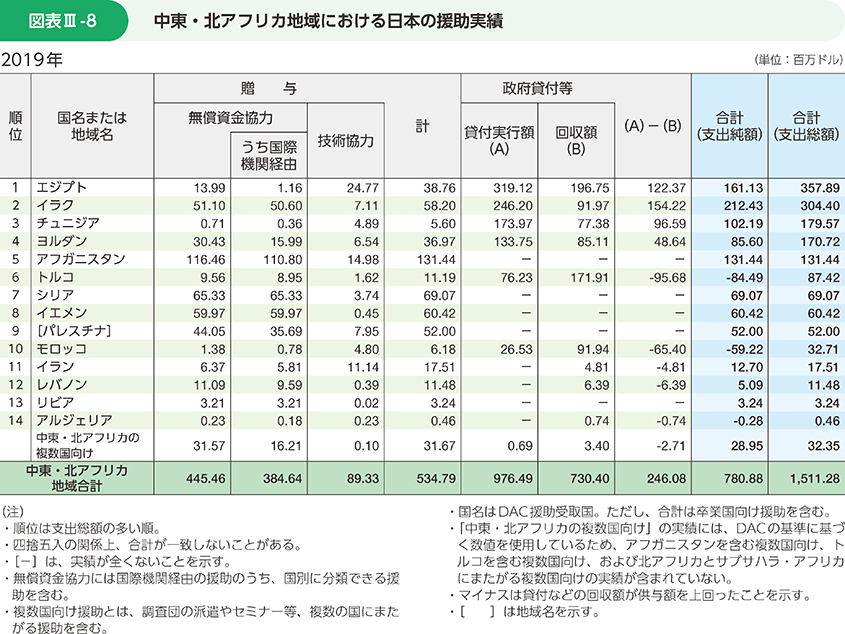

7.中東・北アフリカ地域

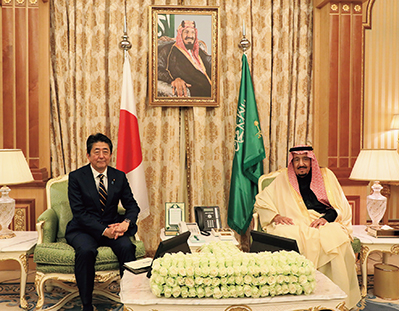

サウジアラビア訪問の際、サルマン国王と首脳会談を行った安倍総理大臣(当時)(2020年1月)(写真:内閣広報室)

日本は原油輸入の約9割を中東・北アフリカ地域に依存しており、世界の物流の要衝(ようしょう)である同地域は、日本の経済とエネルギーの安全保障の観点から、極めて重要な地域となっています。また、高い人口増加率で若年層が拡大し、今後成長が期待される潜在性の高い地域です。

同時に同地域は、1948年のイスラエル建国以来の歴史的問題である中東和平問題に加え、2011年に始まった「アラブの春」以降の各地における政治的混乱やイランを巡る地域の緊張の高まりなど、様々な課題を抱えています。特に、シリアでは戦闘が継続し、多くの難民・国内避難民が生まれ、周辺国も含めた地域全体の安定に大きな影響を及ぼしています。また、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」のような暴力的過激主義の拡散のリスクも今なお各地に残存しています。一方で、2020年には、これまでの情勢からの変化も見られました。中東和平問題を巡っては、アラブ首長国連邦、バーレーン、スーダンおよびモロッコがイスラエルと国交正常化に合意するという動きがありました。

同地域の平和と安定を実現することは、地域全体、さらには国際社会全体の安定と繁栄にも大きな影響を及ぼすことから、日本を含む国際社会全体にとって極めて重要です。持続的な平和と安定の実現に向けて、経済的支援や人材育成等を通じて支援していくことが求められています。

2020年、日本は、新型コロナウイルス感染症の対策として、中長期的な感染症へのレジリエンスを高め、「人間の安全保障」を確保するという観点から、様々な支援を実施しました。ヨルダン、エジプト、チュニジアおよびモロッコとの間で総額24億円の保健・医療関連機材供与のための無償資金協力に関する書簡を署名・交換しました。中東地域でいち早く新型コロナの感染拡大に見舞われたイランに対しては、同国の新型コロナ対策として国際機関経由で約2,750万ドルの緊急支援を実施しました。また、イラクに対しては、2020年3月以降、イラク国内の難民キャンプへの医療機器の提供や感染症予防のための啓発活動等を含む新型コロナ対策支援として、約891万ドルの緊急支援を国際機関経由で実施しました。レバノンに対しては、新型コロナ対策として、約760万ドルの緊急支援を国際機関経由で実施しました。このほか、技術協力を通じた新型コロナ対策に関する支援も行いました。また、中東各国において、これまで行ってきた協力案件が新型コロナ対策で役立ってきた実績もあります。引き続き紛争等により不安定な情勢を抱える中東地域において、人間の安全保障の理念に基づいて、誰一人取り残さないための国際社会での連携した対応を行っていきます。

●日本の取組

…シリア・イラク・レバノン、およびその周辺国に対する支援

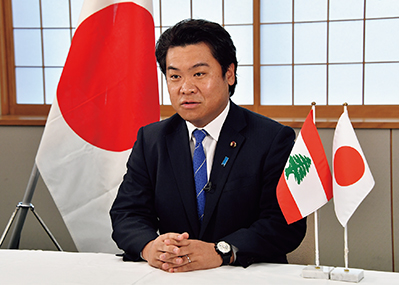

「レバノン国民に対する支援のための国際会議」(テレビ会議)において、ビデオ・メッセージを発出する鷲尾(わしお)外務副大臣(2020年12月)

国際社会の懸案(けんあん)事項であるシリア問題について、日本は、2020年7月に開催された「シリアおよび地域の将来の支援に関する第4回ブリュッセル会合」(テレビ会議)において表明した、総額約1.89億ドルの支援を速やかに実施しました。この支援には、シリアおよびその周辺国に対する人道支援や社会安定化といった分野への支援が含まれています。さらに日本は、2020年3月、戦闘が激化したシリア北西部の避難民およびホストコミュニティの人々に対するシェルターや毛布、食料などの支援として475万ドルの支援を決定したほか、2020年12月、シリア国内の社会・経済状況の急激な悪化および新型コロナの急拡大に対処するため、北西部を中心に、食料および越冬のための衣類や住居修繕資材等の提供、水・衛生分野や保健分野で総額720万ドルの人道支援を決定しました。

イラクに対しては、日本は、円借款を通じた水・電気など基礎サービスの向上や研修事業などによる人づくりへの支援に加え、イラク政府の復興への取組を後押しするため、ISILの支配から解放された地域の復興や、難民・国内避難民の早期帰還・定着を目的とした国際機関経由の無償資金協力も継続しており、2020年には約4,000万ドルの支援を国際機関経由で実施しました。

レバノンに対しては、日本は、2012年以降、難民支援およびホストコミュニティ支援として、2億2000万ドル以上の人道支援を実施しています。また、2020年8月にレバノンの首都ベイルートの港湾施設において発生した大規模爆発に際し、テントや毛布等の緊急援助物資を供与し、被害を受けた医療施設の整備等のため500万ドルの支援を実施しました。加えて、日本のNGOを通じた約120万ドルの草の根レベルの緊急人道支援を行っています。

2011年のシリア危機発生以降、日本のシリア・イラク、およびその周辺国に対する支援の総額は約29億ドル以上となっています。このように、絶えず人道状況が変化している同地域において、日本は時宜(じぎ)に即した効果的な支援を実施しています(「(1)平和構築と難民・避難民支援」も参照)。

また、日本は、人材育成や難民の自立支援に向けた取組も行っています。2016年のG7伊勢志摩サミットにおいて、中東地域における「寛容で安定した社会」の構築のため、日本は、2016年から2018年の3年間で約2万人の人材育成を含む総額約60億ドルの包括的支援の実施を表明し、着実に実施しました。この支援の一環として、日本は、5年間で最大150名のシリア人留学生を受け入れ、教育の機会を提供し、将来のシリアの復興を担う人材を育成することとしており、2019年には22名の留学生を受け入れました。

…イエメン支援

日本は、これまで主要ドナーとしてイエメンへの支援を実施してきており、2015年から2019年までの5年間で、国際機関を通じて総額約2億5,600万ドルの支援を実施してきました。また、人道支援を中心とする資金協力のほか、国費留学生の受入れやイエメン人外交官・公務員への日本語研修、JICAによるイエメン人専門家の本邦招聘(しょうへい)事業等を通じ、イエメンの自立的な安定化を後押しするための人材育成への支援を実施してきました。

…アフガニスタン支援

日本は2001年以降、一貫してアフガニスタンの復興プロセスに貢献しており、支援総額は約68億ドルに達します。日本は、アフガニスタン支援における主要ドナーとして、同国政府およびG7や国連機関、世界銀行等の他ドナーとの協調に努めてきました。日本は現在、アフガニスタンの自立と安定に向けた取組を支えるため、治安分野では警察の能力強化、開発分野では農業開発およびインフラ整備に支援の重点を置いています。また、行政官を中心とした人材育成や教育、保健分野も重視しています。

2012年には、「アフガニスタンに関する東京会合」をアフガニスタンと共催し、アフガニスタンの持続可能な開発に向け、アフガニスタンおよび国際社会の相互責任を明確化し、それを定期的に確認・検証する枠組みである「相互責任に関する東京フレームワーク(TMAF)」を国際社会と共に創設しました。この枠組みは、その後も名称を変えながら引き継がれ、2020年11月に開催された「アフガニスタンに関するジュネーブ会合」(テレビ会議)では、「アフガニスタン・パートナーシップ枠組み(APF)」が採択されました。茂木外務大臣はこの会合に対してビデオ・メッセージを発出し、日本は、2021年から2024年まで、年間1.8億ドル規模の過去4年間と同水準の支援を維持するよう努め、和平プロセスの進展がみられる場合には、追加的な支援を検討する用意がある旨を述べました。

…中東和平(パレスチナ支援)

チュニジアの聴覚障害者援助協会ナブール支部にて活動するJICA海外協力隊員(写真:JICA)

日本は、パレスチナに対する支援を中東和平における貢献策の重要な柱の一つと位置付け、1993年のオスロ合意以降、総額20.9億ドル以上の支援を実施しています。具体的には、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区の社会的弱者やガザ地区の紛争被災民等に対して、その厳しい生活状況を改善するため、国際機関やNGOなどを通じた様々な人道支援を行っています。また、人々の生活の安定・向上、財政基盤の強化と行財政能力の強化、経済的自立のための支援のために、将来のパレスチナ国家建設に向けた準備と、パレスチナ経済の自立化を目指した取組を行っています。

日本独自の中長期的な取組として、2006年以降、日本は、イスラエル、パレスチナおよびヨルダンとの4者による域内協力により、ヨルダン渓谷の経済社会開発を進める「平和と繁栄の回廊」構想を提唱し、その旗艦(きかん)事業であるジェリコ農産加工団地(JAIP)の開発に取り組んでいます。2018年5月には、パレスチナを訪問した安倍総理大臣(当時)がJAIPを訪れ、ハムダッラー・シュタイエ・パレスチナ首相から現状について説明を受けるとともに、JAIP内で稼働するテナント(2020年10月時点で入居契約を済ませた33社のうち16社が稼働)の展示ブースをまわりました。

さらに2013年、日本は、人材育成や民間経済の発展等に関するアジアの知見を活用し、パレスチナの経済自立を支援する「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)」を立ち上げ、これまで、人材育成のための三角協力(用語解説「南南協力」を参照)や、貿易・投資拡大に向けた会合を実施しています。また、日本は同会合を通じて、パレスチナ難民支援を担っている国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の支援国拡大に向けた働きかけを行うなど、重要な役割を果たしています。2019年7月には、パレスチナのラマッラにおいて、パレスチナとの共催でCEAPAD高級実務者会合が開催され、民間の活力をパレスチナの発展に取り込むことの重要性などが確認されました。また、2019年9月には、ニューヨークで行われたUNRWA支援閣僚級会合に茂木外務大臣が出席し、UNRWAへの支援として、教育、下水処理および食糧支援を対象に合計約1,100万ドルの無償資金協力を実施する旨が述べられました。更に2020年には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、約560万人のパレスチナ難民に対して保健・医療等の基礎的サービス提供を担うUNRWAへの支援について、閣僚会合(テレビ会議)が3回開催され、10月には宇都外務副大臣が閣僚級戦略対話に出席し、主要ドナー国の一員として財政安定化にかかる議論に貢献しました。

日本は、このような支援を着実に実施し、国際社会と協力して、人道支援のみならず中長期的な視点から、日本の強みを活かした「人づくり」など、社会安定化と包摂(ほうせつ)的成長のための支援を行っていきます。