8.アフリカ地域

アフリカは豊富な天然資源と約13億の人口を背景に、大きなポテンシャルを有しています。一方、貧困問題、脆弱(ぜいじゃく)な保健システム、テロ・暴力的過激主義の台頭など、様々な課題にも直面しています。こうした課題に対応するため、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された2015年、アフリカ連合(AU)首脳会合において、アフリカ自身の新たな開発アジェンダである「アジェンダ2063」が採択されました。

2020年、アフリカ地域においては、新型コロナウイルス感染症の感染者数および死亡者数は世界の他の地域に比べると相対的には少なくとどまったものの、経済・社会状況には深刻な影響がもたらされました。日本は、新型コロナの感染拡大を防ぐとともに、経済・社会への影響に対処するため、アフリカ諸国に対し、保健・医療機材等の供与を含め、二国間および国際機関を通じて様々な支援を積極的に展開しています。

そのような中、茂木外務大臣は、2020年12月8日から14日まで、チュニジア、モザンビーク、南アフリカおよびモーリシャスを、また2021年1月11日から13日まで、セネガルとケニアをそれそれ訪問しました。日本の外務大臣による2か月間で計6か国のアフリカ訪問は初めてのことです。この歴訪の機会を捉え、茂木外務大臣は、新型コロナ禍という逆境にあるからこそ、2022年にチュニジアで開催予定の第8回アフリカ開発会議(TICAD8)を見据え、アフリカの取組を引き続き後押ししていくとの力強いメッセージを発信しました。

●日本の取組

モザンビーク訪問の際の茂木外務大臣とマカモ外務協力大臣。WFPを通じた食糧援助と、カーボデルガード州とその周辺地域における人道危機に対する緊急無償資金協力の支援物資の供与式の様子(2020年12月)

ナイジェリアのアダマワ州バザ村において、配布された農業資材を受け取った帰還民親子とUNDP職員(写真:UNDP)

日本は、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)と共に、1993年からアフリカ開発会議(TICAD(ティカッド))を継続的に開催しています。TICADは、アフリカ開発におけるアフリカ諸国の「オーナーシップ」と国際社会による「パートナーシップ」の理念を具現化するものです。

日本は、四半世紀を越える歴史を誇るTICADにおいて、長年、保健分野を重点分野として位置づけ、アフリカの保健・医療体制を支えるための様々な協力を積み重ねてきました。近年のTICADでは、2016年にケニアのナイロビで開催されたTICADⅥにおいて、公衆衛生の危機への対応と予防・備えおよびアフリカにおけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進を打ち出し、また、2019年8月に横浜で開催されたTICAD7において、感染症対策や官民連携を含むUHCの拡大に向けた取組を一層推進していくことを表明しました。日本としては、長年にわたる取組の成果に立脚し、今後ともアフリカの保健分野における国際的な連携の強化に主導的な役割を果たしていく考えです。

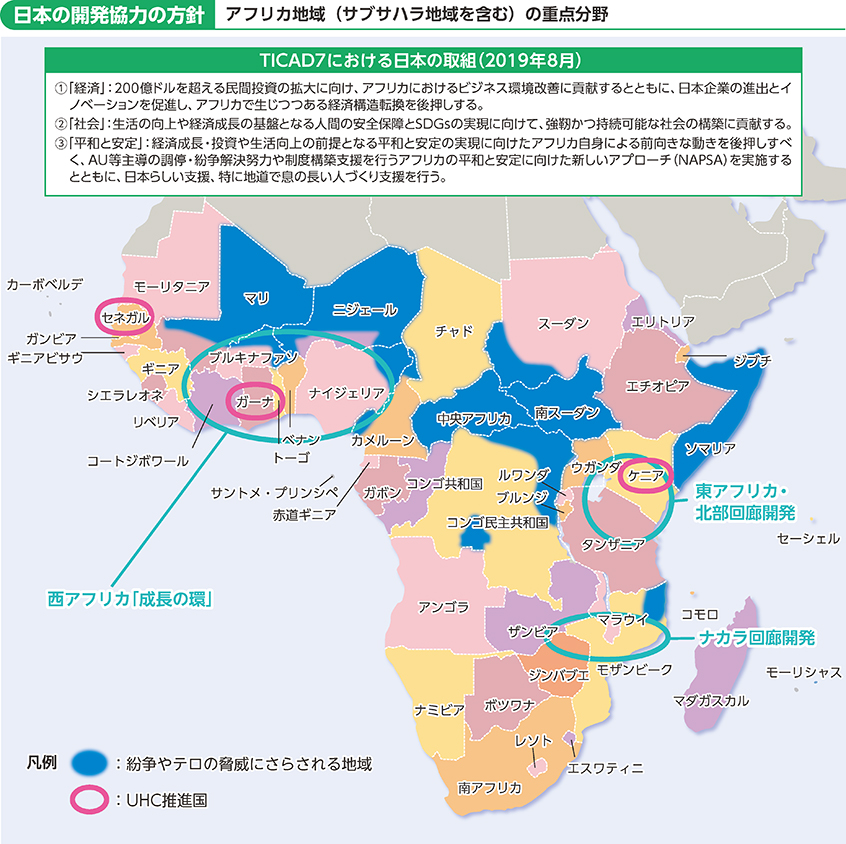

TICAD7では、保健分野以外にも、「アフリカに躍進を!ひと、技術、イノベーションで。」というテーマのもと、①経済、②社会、③平和と安定を3本柱として、アフリカ開発に関わる重要課題について幅広く議論が行われました。日本は、TICAD7の機会に発表した「TICAD7における日本の取組」に沿って、それぞれの分野において以下のような取組を進めており、今後も新型コロナ禍の影響を踏まえつつ取組を着実に進めていきます。また、TICAD8を見据え、新型コロナ禍で浮き彫りとなったアフリカの様々な開発課題に積極的に取り組んでいきます。

①経済については、ABEイニシアティブ3.0などを通じて、アフリカにおけるビジネスの推進に資する産業人材の育成を行っています。同プログラムのもと、日本はTICAD V以降、JICAを通じてアフリカから約1,400人以上の研修員を受け入れています。ほかにも、連結性の強化に向け、三重点地域注9を中心とした質の高いインフラ投資の推進にも取り組んでいます。

②社会については、UHCの拡大に向けた取組を一層推進していくとともに、300万人の基礎医療アクセスや衛生環境を改善し、健康保険普及を進めるための取組を実施しています。日本は、ケニアにおける「UHCの達成のための保健セクター政策借款(フェーズ2)」や、ガーナにおける「母子手帳を通じた母子継続ケア改善プロジェクト」等を通じて、UHCの推進に貢献しています。これら保健分野における日本のこれまでの支援は、新型コロナ禍において真価を発揮しています。また、日本は、理数科教育の拡充や学習環境の改善により、300万人の子どもたちに質の高い教育を提供すべく取組を進めています。

③平和と安定については、TICAD7で日本が提唱した「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)*」のもとで、アフリカ主導の紛争解決努力を支援するとともに、紛争やテロなどの根本原因にアプローチすべく、制度構築などの支援を行っています(「国際協力の現場から」も参照)。その一環として、日本はTICADプロセスを通じ、アフリカの平和と安定のため、2008年以降、アフリカ15か国内のPKO訓練センター等が裨益(ひえき)するプロジェクトに対し1億ドル以上の支援を行い、約60名の日本人講師を派遣し、施設の訓練能力強化や研修の実施などを支援しています。

平和と安定の分野ではその他にも、アフリカ各国・地域において、例えば以下のような協力を行っています。

サヘル地域においては、TICAD7の機会に開催された「サヘル地域の平和と安定に関する特別会合」で表明したとおり、日本は、NAPSAの下、サヘル諸国の行政制度の脆弱(ぜいじゃく)性に焦点を当てながら、治安維持能力強化に繋がる機材の提供、制度構築に携わる人材育成、若者の職業訓練・教育機会の提供、PKO人材の育成強化に加え、難民・国内避難民・ホストコミュニティへの支援の継続を通じて、同地域の平和と安定に貢献しています。

モザンビークでは、カーボデルガード州における治安状況の悪化により国内避難民となった人々およびホストコミュニティへの人道支援を実施したほか、2020年12月の茂木外務大臣のモザンビーク訪問の機会には、海難救助関連機材の供与に関する無償資金協力に係る交換公文の署名・交換を実施しました。

南スーダンにおいては、2011年の独立以来、日本は、JICAや国際機関を通じて、インフラの整備、代替産業育成、基礎生活分野の支援、ガバナンスの向上などの分野で同国の国づくりを支援しており、南スーダンで治安が悪化した2013年以降は、東アフリカの地域機構である「政府間開発機構(IGAD)」を通じて、国際社会と協力しながら南スーダンの平和の定着を後押ししています。

さらに、日本は、南スーダン自身の平和イニシアティブである国民対話プロセスへの支援も行っています。国民対話への支援は、公共財政管理、警察能力の強化、税関能力向上等の人材育成支援、食糧援助を含めた人道支援といった支援と並んで、南スーダンにおける平和と安定の回復に大きな役割を果たしています。このほか、2017年5月、5年以上にわたって国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に派遣されていた自衛隊の施設部隊は活動を終了しましたが、司令部要員の派遣(2011年から2020年12月時点)を通じて日本のUNMISSの活動への貢献は引き続き行われています。

また、国民の融和、友好と結束を促進するため、南スーダン文化・青年・スポーツ省による国民体育大会「国民結束の日」の開催への支援を、2016年の第1回大会から毎年行っています。今後も、平和の定着を同国の国民が実感し、再び衝突が繰り返されないように、国際社会が協力して、南スーダンの平和の定着を支援していくことが重要です。

モーリシャス

モーリシャス沿岸における油流出事故に対する国際緊急援助隊(1次~3次)・JICA基礎情報収集調査

①国際緊急援助隊、②JICA基礎情報収集調査(①2020年8月12日~21日(1次隊)、8月21日~9月11日(2次隊)、9月4日~18日(3次隊)、②10月24日~12月22日(環境・水産)および11月22日~12月21日/2021年1月~2月(油防除・海難防止))

モーリシャス政府との協力のもと行った、海上調査の様子(2020年8月13日)(写真:JICA)

サンゴの長期モニタリングの実施に向けた作業の様子(2020年9月14日)(写真:JICA)

2020年7月25日、モーリシャス南東沿岸で、ばら積み貨物船「WAKASHIO」が座礁(ざしょう)し、8月6日以降、油流出事故が生じました。モーリシャス政府からの要請を受けて、日本政府は直ちに国際緊急援助隊の派遣を決定し、8月から9月にかけ3度にわたって同国に専門家チームを派遣しました。

1次隊は、モーリシャス政府や関係国・機関と協力し、座礁船周辺海域及び沿岸の調査や、同国沿岸警備隊に対する油防除に関する研修行うなど、油防除(ぼうじょ)に関する指導・助言を行いました。その後派遣された2次隊及び3次隊は、事故海域でのサンゴ礁の生態調査、マングローブの生育状況と油の付着状況に関する調査および鳥類への影響に関する調査を行いました。

国際緊急援助隊は現地での活動期間を通じて様々な成果を上げました。特に、サンゴやマングローブへの油汚染の影響を調査する長期モニタリング体制の構築は、同国政府関係者などから高い評価を受けました。また、専門家によるマングローブ林からの油除去方法に関する提言は、関係者によりその有用性が認められただけでなく、現地で活動する油回収業者に採用され、マングローブ林の保全に大きく貢献しました。

9月7日には、茂木外務大臣とジャグナット・モーリシャス首相が電話会談を実施し、茂木大臣から、日本政府としてもこの事故を重く受け止めており、今後これまでにない規模で協力を進める旨伝達しました。これに対しジャグナット首相から、国際緊急援助隊の迅速な派遣や支援の申し出に謝意が示されるとともに、引き続き日本の協力を得たい旨の発言がありました。

また、10月と11月には、それぞれ環境・水産分野および油防除・海難防止分野を中心にJICA調査団が派遣され、国際緊急援助隊による活動の成果を踏まえつつ、今後の支援策具体化のために必要な情報収集を現地で行いました。

12月13日、茂木大臣がモーリシャスを訪問し、ジャグナット首相を表敬したほか、ボダ外相とも会談を行い、日本の協力の進捗状況について説明しました。更に同日午後には、スディア・モドゥー・モーリシャス・ブルーエコノミー・海洋資源・漁業・海運大臣の説明を受けつつ、油流出事故の被害及び復旧状況を視察しました。

日本は、引き続きモーリシャス政府や関係国・機関等と緊密に連携し、被害地域の自然環境の回復と経済活動の再興に向けて、迅速かつ中長期的な視点で協力を進めていきます。

- *アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA:New Approach for Peace and Stability in Africa)

- 2019年8月に横浜で開催されたTICAD7において、日本が提唱した新たなアプローチ。アフリカのオーナーシップの尊重および紛争やテロの根本原因に対処するとの考えのもと、アフリカ連合(AU)や地域経済共同体(RECs)などによる紛争の予防、調停、仲介といったアフリカ主導の取組、制度構築・ガバナンス強化、若者の過激化防止対策や地域社会の強靱(きょうじん)化に向けた支援を行うもの。

- 注9 : 東アフリカ・北部回廊、ナカラ回廊、西アフリカ成長の環にわたる3地域。