国際協力の現場から 08

国際機関で活躍する日本人職員の声

~アフリカの教育による平和構築の試み~

AUアフリカ学校給食の日式典でコートジボワールの学校を訪れた際に子ども達から歓迎を受ける筆者(写真:UNESCO-IICBA)

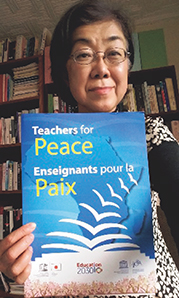

日本の協力で実施している平和構築教育のポスターを持つ筆者(写真:UNESCO-IICBA)

エチオピアの首都アディスアベバはアフリカ連合(AU)に加え、多くの大使館や国連機関があり、駐在する外交官の数がアフリカで最も多いことからアフリカの首都とも言われます。標高2300メートルで一年中快適な気候の高原都市アディスアベバに、国連教育科学文化機関(UNESCO)のアフリカ地域能力開発国際研究所(IICBA:International Institute for Capacity Building in Africa)が1999年に設立されました。目的はアフリカの教員開発で、教師に関する政策、教師教育、関連する調査研究を行っています。私は、2015年4月からIICBAの所長として勤務してきました。アフリカの教育課題の根源ともいえる教師を支援するIICBAの仕事は天職だと思って頑張っています。

1981年、大学在学中にケニア西部の農村でボランティア教師をしてから、40年近くアフリカの教育に携わってきました。日本のNGO、JICA、国連児童基金(UNICEF)、UNESCOで勤務した経験を通じて、ほぼ全てのアフリカ諸国に行きました。「日本人よりアフリカ人みたい。」、「日系アフリカ人だね。」と言われることもあります。2014年にこのIICBAの所長ポストが公募に出たときにも、これまでの所長はアフリカ諸国の閣僚経験者だったこともあり、難しいだろうと思って応募しましたが、運よく採用となりました。アフリカの人と同じように、それ以上にアフリカ諸国の開発を真剣に考えていきたいと思っています。

就学率の向上、教育の質や適切性の改善には教師の役割が欠かせません。IICBAでは大学の教育学部教員の研修や意見交換、教員組合と一緒に教師の声を政策に反映させる活動をしてきました。教師自身が苦手である理数科教育はJICAの支援で強化されてきたアフリカ理数科・技術教育センター(CEMASTEA)と協働でSTEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics、科学・技術・工学・数学)教育を行っています。また、アフリカにおける女子教育を推進するアフリカ女性教育者フォーラム(FAWE)と共同でジェンダー教授法を開発しました。アフリカの課題の解決はアフリカ自身でというのが私たちのモットーです。

アフリカ地域の最も大きな課題は平和と安定です。内戦や近隣国との武力衝突、民族や宗教による抗争などが開発を妨げています。教育を通じて平和構築をしたいという思いが多くのアフリカ人教育者の中にあります。日本からの支援がこれを可能にしてくれました。青少年の割合が最も多いアフリカ諸国での平和構築と紛争停止のためには、平和を愛し、そのために真面目に働く若者が一人でも多くなることが大切です。日本はUNESCOを通じ、2017年から教師教育を通じてアフリカにおける平和構築と紛争停止支援を行っており、現在は、アフリカ25ヵ国の約5,000人の若い教員を対象に、教育プログラムを通じた平和構築・仲介に関する知識・スキルの向上や平和と過激主義防止のための啓蒙(けいもう)・研修等を行っています。2019年のTICAD7で、日本は「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)」を提唱しており、本件支援もその一環として位置付けることができます(NAPSAについては、「8.アフリカ地域」も参照)。

グローバル化が進む21世紀の世界で、優秀な日本の若い方に開発途上国、特にアフリカ諸国に興味を持っていただききたいと思います。アフリカの多くの人にとって日本は「第二次世界大戦や大地震などから立ち上がった国、知識と技術を持つ国」と憧れと尊敬を持って見られます。地理的に遠いアフリカ大陸ですが、文化的に日本に似ているところも多くあり、仕事や生活の中で嬉しい驚きがあります。国連での仕事は、一つ終わると次の課題が見えてくる、自分を鍛(きた)えてくれる仕事です。開発協力にかかわりたいと思う日本の若い方の数が減っていると聞くことがありますけれど、新型コロナウイルス感染症等の課題のある今こそ、日本からアフリカへの貢献を考えてもらいたいと思います。

UNESCO-IICBA所長

横関祐見子(よこぜきゆみこ)