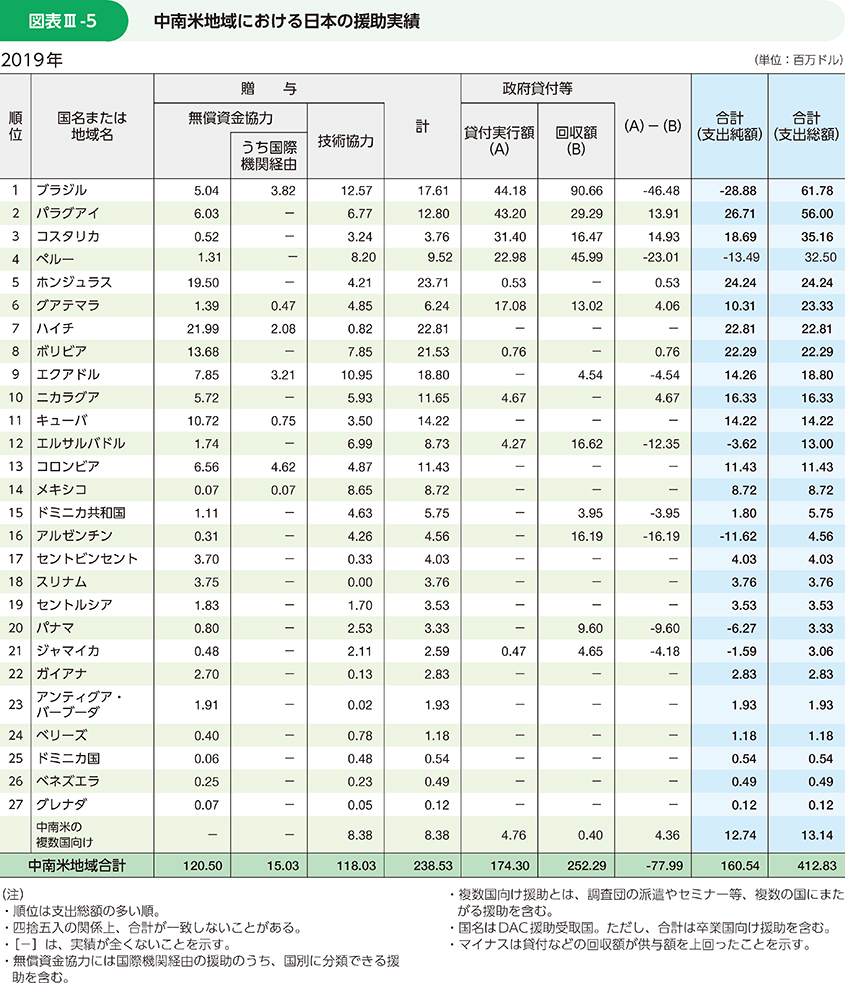

4.中南米地域

ブラジル訪問の際、アラウージョ外務大臣との、「ニオブ及びグラフェンの生産及び利用に関する協力覚書」および「アマゾン地域の生物多様性の持続可能な利用に関するトメアス協力覚書」の署名式に臨む茂木外務大臣(2021年1月)

中南米地域は人口約6.4億人、域内総生産約5.5兆ドル(2019年)の巨大市場であり、通商戦略上も重要な地域です。また、この地域は民主主義が根付き、鉱物・エネルギー資源や食料資源の供給地でもあり、国際社会での存在感を着実に高めています。ODA対象国の中では平均所得水準は比較的高いものの、国内での貧富の格差が大きく、貧困に苦しむ人が多数残されていることもこの地域の特徴です。また、200万人を越える日系人の存在などもあり、日本との人的・歴史的な絆(きずな)は伝統的に強く、日本は中南米地域と長い間、安定的な友好関係を維持してきました。

●日本の取組

…防災・環境問題への取組

中南米地域は、アマゾンの熱帯雨林をはじめとする豊かな自然が存在する一方、地震、津波、ハリケーン、火山噴火などの自然災害に見舞われることが多く、防災の知識・経験を有する日本の支援は重要です。

日本は、2010年のマグニチュード7.0の大地震により壊滅的な被害を受けたハイチに対し、累計3.2億ドル以上の復旧・復興支援を行っており、また、カリブ海上の国々や地震が頻発(ひんぱつ)するメキシコ、エクアドル、ペルー、チリをはじめとする太平洋に面した国々に対し、日本の防災分野の知見を活かした支援を行っています。また、日本は、2020年11月にハリケーン被害のあったニカラグア、ホンジュラス、グアテマラ、コロンビアに対して、緊急援助物資の供与を行いました。

また、中米域内においては、コミュニティ・レベルでの防災知識の共有や災害リスク削減を目指す「中米広域防災能力向上プロジェクト“BOSAI”」が大きな成果を上げています。このほか、カリブ諸国に対して日本は、気候変動や自然災害に対する小島嶼(とうしょ)開発途上国特有の脆弱(ぜいじゃく)性を克服するため、1人当たりの所得水準とは異なる観点から支援を行っており、災害に強靱(きょうじん)な橋梁(きょうりょう)や緊急通信体制の整備、災害対策能力強化に資する機材の供与等に加え、洪水対策・防砂専門家の派遣やカリブ8か国に対する広域の気候変動対策支援や技術協力などを行っています。

また、日本は、環境問題に関して、気象現象に関する科学技術研究、生物多様性の保全、リモートセンシングを利用したアマゾン熱帯林の保全や廃棄物処理場の建設など、幅広い協力を行っています。近年注目を集めている再生可能エネルギー分野において、日本は太陽光発電導入への支援を多くの国で実施しており、コスタリカやボリビア等では地熱発電所の建設に関する支援も行っています。また、ジャマイカでは米州開発銀行(IDB)と協力し、エネルギー導入促進のためのプロジェクトをドル建て借款により実施しています。また、カリブ諸国に対しては、水産分野において、ハリケーン被害を受けた水産施設の修復や水産専門家の派遣、水産関連機材の供与を行い、限りある海洋生物資源の持続可能な利用促進に貢献しています。2020年には、アンティグア・バーブーダおよびグレナダに対して、カリブ地域で深刻な被害をもたらしているサルガッサム海藻除去のための無償資金協力を決定しました。

…経済・社会インフラの整備

フロレンティン駐日パラグアイ大使の表敬を受けた鈴木(すずき)外務大臣政務官(2020年11月)

中南米は、近年、産業の生産拠点や市場としても注目されており、多くの日本企業が進出しています。中南米諸国の開発のための基盤整備の観点から、日本は都市圏および地方における上下水道インフラ整備も積極的に行っており、2020年8月には、パラグアイにおける安全かつ効率的な上下水道サービスの提供を通じた生活環境の改善のため、91.3億円の円借款供与のための書簡の交換を行いました。

このほか日本は、特に中南米諸国において、官民連携で地上デジタル放送の日本方式(ISDB-T方式)の普及に取り組み、2020年12月時点で中南米では14か国が日本方式を採用しています。日本は採用した国々に対して、同方式を円滑に導入できるよう技術移転を行い、人材育成を行っています。

…医療・衛生分野および教育その他での取組

医療・衛生分野でも、日本は中南米に対して様々な協力を行っています。同地域においては、医療体制が弱く、非感染性疾患(しっかん)、HIV/エイズや結核などの感染性疾患、熱帯病などが未だ深刻な状態です。さらに2020年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、迅速で的確な診断と治療体制の確立が求められています。

このような中南米諸国に対し、2020年、日本は、新型コロナ対策支援として、各国政府の要請に基づき、保健・医療関連機材の供与のため、18か国との間で総額79億円の無償資金協力に関する書簡を署名・交換しました。このほか、17か国に対し、既存の技術協力や無償資金協力を通じて、総額約2億円の保健・医療関連機材の供与を実施しました。また、エルサルバドルに対しては、2015年に署名済みの災害復旧スタンドバイ借款50億円について、新型コロナ対策支援のために貸付けを実施しました。2国間での支援に加え、汎米保健機構(PAHO)に3億円を拠出したほか、米州開発銀行(IDB)の日本信託基金を通じ能力強化や物資提供等を実施しました。

また、日本は、エルサルバドルにおいて、中南米ではマラリアに次いで深刻な熱帯病と位置付けられる寄生虫病のシャーガス病の病原因子の解明と治療薬の開発に関する共同研究を行っています。衛生分野では、日本は、安全な飲料水の供給や生活用水の再利用のため、上下水道施設の整備への協力を数多く行いました。

中南米各国では日系社会が形成されており、日本は日系福利厚生施設への支援、研修員の受入れ、JICA海外協力隊員の派遣などを継続しています。

また、今も貧困が残存し、教育予算も十分でない中南米諸国にとって、教育分野への支援は非常に重要です。日本は、ハイチに対する無償資金協力「中央県及びアルティボニット県小中学校建設計画」などを通じて基礎教育施設の建設や、指導者の能力向上のための技術協力プロジェクトやボランティア派遣などを実施し、現地で高い評価を得ています。

…南南協力や地域共同体との協力

ブラジル、メキシコ、チリ、およびアルゼンチンの4か国は、南南協力*で実績を上げています。また、これらの国と日本はパートナーシップ・プログラムを交わしており、たとえば、アルゼンチンと協力し、中南米やアフリカにおいて中小企業支援を実施しています。チリでは、三角協力を通じて中南米諸国の防災に資する人材育成を行っており、当初の目標であった4,000人を超えて、5,169人の人材育成を達成しました。また、ブラジルでは、日本の長年にわたる協力を受け、日本式の地域警察制度が普及しています。その経験を活用して、現在では三角協力の枠組みにおいて、地域警察分野のブラジル人専門家が中米諸国に派遣され、技術移転を行っています。メキシコにおいても、主に保健・医療分野におけるこれまでの日本の協力の成果を、中南米各国に共有する活動が実施されています。

また日本は、より効果的で効率的な援助を実施するため、中南米地域に共通した開発課題について、中米統合機構(SICA(シカ))やカリブ共同体(CARICOM(カリコム))といった地域共同体とも協力しつつ、地域全体にかかわる案件の形成を進めています。

…中米移民、ベネズエラ難民・移民支援

グアテマラの火山山麓(さんろく)地域の防災活動について指導するJICA専門家および同活動に携わる地域住民たち(写真:JICA)

ホンジュラスにおいて、草の根無償資金協力により増改築され教育環境が改善された、コマヤグア県シグアテペケ市マルコ・アウレリオ・ソト基礎教育学校で学ぶ生徒たち

中米においては、貧困や治安の悪さから逃れ、米国やメキシコへの移住を目指す移民キャラバンの問題があり、日本は、2020年、メキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラスに対し、国際移住機関(IOM)や国連世界食糧計画(WFP)と連携し、中米での移民に対する自発的帰還の促進、移民流出防止や帰還移民の社会への再統合のための支援を行いました。

また、昨今のベネズエラの経済・社会情勢の悪化により、2020年12月までに約540万人のベネズエラ難民・移民が主に近隣諸国に流出し、受入れ地域住民の生活環境の悪化や、地域情勢の不安定化の一要因となる状況が発生しましたが、対応が十分にできていないことが課題となっています。2020年3月に、日本はベネズエラ避難民を受け入れているブラジル、コロンビア、エクアドルおよびペルーに対し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)または国際移住機関(IOM)を通じて、脆弱(ぜいじゃく)な人々の保護、食料支援、職業訓練等の社会的統合支援のための無償資金協力の実施を決定しました。また、2020年5月、鈴木外務副大臣(当時)は、ベネズエラ避難民への連帯を示す国際ドナー会合に出席し、ベネズエラの周辺国をはじめとする地域の深刻な課題となっている同国避難民に関する各国の取組について意見交換を行いました。2020年12月には、国連児童基金(UNICEF)を通じて、ベネズエラ国内における帰還民・国内避難民を含む児童や妊産婦への予防接種の実施および医療従事者の能力強化のための協力を決定しました(「国際協力の現場から」も参照)。

用語解説

- *南南協力(三角協力)

- より開発の進んだ開発途上国が、自国の開発経験、人材、技術、資金、知識などを活用して、他の途上国に対して行う協力。自然環境・言語・文化・経済事情や開発段階などが似ている国々に対して、主に技術協力を行う。また、ドナーや国際機関が、このような途上国間の南南協力を支援する場合は、「三角協力」という。