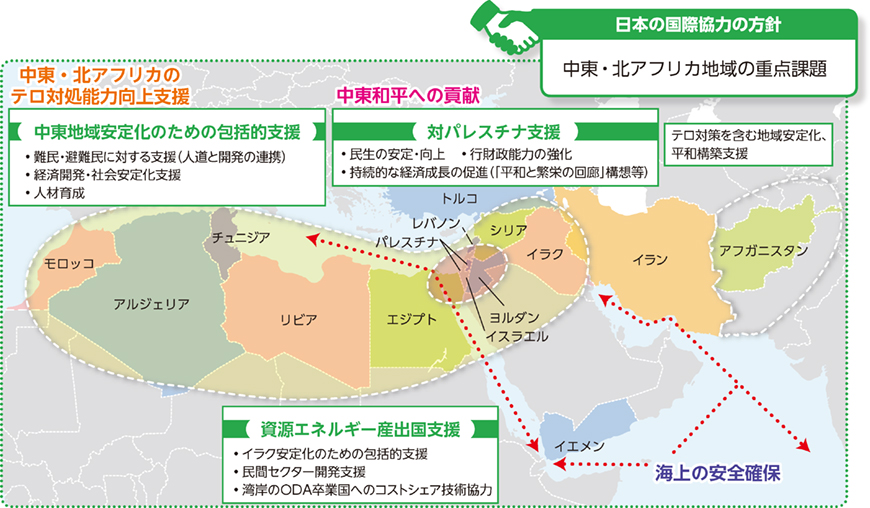

7 中東・北アフリカ地域

中東・北アフリカ地域は、石油と天然ガスの埋蔵量がともに世界の約5割を占めており、世界のエネルギーの一大供給地です。日本は原油輸入の約8割を中東地域に依存しており、世界の物流の要衝(ようしょう)である同地域は、日本の経済とエネルギーの安全保障の観点から、極めて重要な地域となっています。また、高い人口増加率で若年層が拡大し、潜在性の高い地域として成長しています。

一方で、この地域は、情勢を不安定化させる様々な課題を抱えています。1948年のイスラエル建国以来の歴史的問題である中東和平問題に加え、2011年に始まった「アラブの春」以降、各地で政治的混乱が継続しています。特に、シリアでは内戦が継続し、大量の難民・国内避難民が生まれ、周辺国も含めた地域全体の安定に大きな影響を及ぼしています。また、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」に代表されるような暴力的過激主義が今もなお各地に残存しています。さらに、イランを巡る情勢、湾岸諸国間の緊張関係、アフガニスタン、イエメンおよびリビアをはじめとする国々の不安定な国内情勢など、域内の状況はいっそう複雑になっています。

同地域の平和と安定を実現することは、地域全体、さらには国際社会全体の安定と繁栄にも大きな影響を及ぼすことから、日本を含む国際社会全体にとって極めて重要です。持続的な平和と安定の実現、国づくりおよび国家の再建に向けて、経済的支援や人材育成等を通じて支援していくことが求められています。

ヨルダン

ペトラ博物館建設計画

一般文化無償資金協力(2014年3月~2019年4月)/技術協力(2015年11月~2020年3月)

岩山に囲まれた巨大な古代ナバタイ王国*の都市遺跡である世界遺産ペトラ遺跡は、映画「インディ・ジョーンズ-最後の聖戦-」の舞台としても知られ、年間約80万人が訪れるヨルダン最大の観光地です。一方、その歴史や古代の人々の生活等については、地元の人々にもあまり知られておらず、また、遺跡内で発掘された考古学的に貴重な遺物の保存・管理体制が不十分で遺物の展示機会も限られているなど、多くの課題を抱えていました。

こうした状況を改善し、ペトラ地域への観光活性化や地元コミュニティの開発を促すため、日本は一般文化無償資金協力により、ぺトラ遺跡入口の隣接地に新たな博物館を建設することを決定しました。また、博物館の運営やペトラ地域の総合的な開発を担う人材の育成を目指すJICA技術協力「コミュニティ重視型のペトラ地域観光開発プロジェクト」を併せて実施し、博物館の開館に向けて支援を行ってきました。

2019年4月、ぺトラ博物館はフセイン皇太子殿下のご出席のもとで開館を迎えました。現在、博物館内には石器時代からの約300点の遺物が展示され、日本の技術協力によって制作された6本の映像と22台のタッチパネルが来館者に様々な情報を提供しています。これにより、ぺトラ遺跡を訪れる観光客のみならず、地元住民や学生らが、ペトラの歴史や自然、ナバタイ王国の生活などを学ぶことができるようになっています。ぺトラ博物館は今後、ヨルダンの主要産業の一つである観光に貢献するとともに、同国の歴史や文化に対する理解を深め、文化遺産の保全に向けた教育活動の場となることが期待されています。

ぺトラ博物館の外見(写真:JICA)

ぺトラ博物館の内部で展示物を鑑賞する来館者たち(写真:JICA)

*今から約2000年前に最盛期を迎えたナバタイ人による王国で、ペトラを中心に交易で栄えた。

●日本の取組

…シリア・イラク、およびその周辺国に対する支援

日本の支援により、トルコ南東部ガジアンテップ市に設立された女性センターにおいて、シリア難民のための縫製技術講習が行われている様子(写真:UN Women Turkey)

国際社会の懸案事項であるシリア問題について、日本は、2019年3月にブリュッセルで開催された「シリアおよび地域の将来の支援に関する第3回ブリュッセル会合」において表明した、総額約1.87億ドルの支援を速やかに実施しました。この支援には、避難民支援、若者の人材育成、女性のエンパワーメントといった分野への支援が含まれています。さらに日本は、2019年3月、急速に情勢が悪化したシリア北東部の避難民およびレバノンのシリア難民とホストコミュニティの人々に対する保健、物資、医療分野への支援として、1,300万ドルの支援を決定し、同年12月には、シリア北東部の避難民およびホストコミュニティの人々に対する同様の支援として、1,400万ドルの支援を決定しました。また、2019年には、東アレッポ地域の市民および国内避難民の人道状況改善を目的として、戦闘により被害を受けた小児科病院の修復および同地域のコミュニティ保健医療サービスの早期復旧を行う事業に対する支援も行いました。2011年のシリア危機発生以降、日本のシリア・イラク、およびその周辺国に対する支援の総額は約27億ドル以上となっています。このように、絶えず人道状況が変化している同地域において、日本は時宜(じぎ)に即した効果的な支援を実施しています(「(1)平和構築と難民・避難民支援」も参照)。

また、日本は、人材育成や難民の自立支援に向けた取組も行っています。2016年のG7伊勢志摩サミットにおいて、中東地域における「寛容で安定した社会」の構築のため、日本は、2016年から2018年の3年間で約2万人の人材育成を含む総額約60億ドルの包括的支援の実施を表明し、着実に実施しました。この支援の一環として、日本は、5年間で最大150名のシリア人留学生を受け入れ、教育の機会を提供し、将来のシリアの復興を担う人材を育成することとしており、2019年には22名の留学生を受け入れました。

また、難民への人道支援および自立支援(教育・職業訓練等)や受入国等に対する支援として、2016年に開催された「難民および移民に関する国連サミット」において安倍総理大臣が表明した、3年間で総額28億ドル規模の支援も実施しました。

…アフガニスタン支援

日本は、これまで一貫してアフガニスタンへの支援を実施しており、アフガニスタン支援における主要ドナーとして、同国政府およびG7や国連機関、世界銀行等の他ドナーとの協調に努めてきました。また、日本は現在、アフガニスタンの自立と安定に向けた取組を支えるため、治安分野では警察の能力強化、開発分野では農業開発およびインフラ整備に支援の重点を置いています。また、人づくり支援では、特に教育、保健分野を重視しています。

2012年には、「アフガニスタンに関する東京会合」をアフガニスタンと共催し、約80の国および国際機関の代表が参加する中、成果文書として「東京宣言」を発表しました。この東京会合において、日本は、アフガニスタンの持続可能な開発に向け、アフガニスタンおよび国際社会の相互責任を明確にするとともに、それを定期的に確認・検証する枠組みである「相互責任に関する東京フレームワーク(TMAF)」を構築しました。この相互責任の枠組みは、2018年11月の「アフガニスタンに関するジュネーブ閣僚級会合」にて採択された「ジュネーブ相互責任枠組み(GMAF)」に引き継がれています。

…中東和平(パレスチナ支援)

ジェリコ農産加工団地(JAIP)を訪問した安倍総理大臣(2018年5月)(写真:内閣広報室)

日本は、パレスチナに対する支援を中東和平における貢献策の重要な柱の一つと位置付け、1993年のオスロ合意以降、パレスチナに対して総額19億ドル以上の支援を実施しています。具体的には、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区の社会的弱者やガザ地区の紛争被災民等に対して、その厳しい生活状況を改善するため、国際機関やNGO等を通じた様々な人道支援を行うとともに、人々の生活の安定・向上、財政基盤の強化と行財政能力の強化、経済的自立のための支援のために、将来のパレスチナ国家建設に向けた準備と、パレスチナ経済の自立化を目指した取組を行っています。

日本独自の中長期的な取組として、2006年以降、日本は、イスラエル、パレスチナおよびヨルダンとの4者による域内協力により、ヨルダン渓谷の経済社会開発を進める「平和と繁栄の回廊」構想を提唱し、その旗艦(きかん)事業であるジェリコ農産加工団地(JAIP)開発に取り組んでいます。2018年5月には、パレスチナを訪問した安倍総理大臣がJAIPを訪れ、ハムダッラー・パレスチナ首相から現状について説明を受けるとともに、JAIP内で稼働するテナント(2019年3月時点で入居契約を済ませた37社のうち15社が稼働)の展示ブースをまわりました。

さらに2013年、日本は、人材育成や民間経済の発展等に関するアジアの知見を活用し、パレスチナの経済自立を支援する「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)」を立ち上げ、これまで、人材育成のための三角協力(用語解説「南南協力」を参照)や、貿易・投資拡大に向けた会合を実施しています。また、日本は同会合を通じて、パレスチナ難民支援を担っている国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の支援国拡大に向けた働きかけを行うなど、重要な役割を果たしています。2019年7月には、パレスチナのマラッラにおいて、パレスチナとの共催でCEAPAD高級実務者会合が開催され、民間の活力をパレスチナの発展に取り込むことの重要性などが確認されました。また、同年9月には、ニューヨークで行われたUNRWA支援閣僚級会合に茂木外務大臣が出席し、UNRWAへの支援として、教育、下水処理および食糧支援を対象に合計約1100万ドルの無償資金協力を実施する旨が述べられました。

日本は、このような支援を着実に実施し、国際社会と協力して、人道支援のみならず中長期的な視点から、日本の強みを活かした「人づくり」など、社会安定化と包摂(ほうせつ)的成長のための支援を行っていきます。