(8)食料安全保障注34および栄養

国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNICEF)、および世界保健機関(WHO)が共同で作成した報告書である「世界の食料安全保障と栄養の現状2019」によると、2018年の世界の栄養不足人口は8億2,160万人で、世界の約9人に1人に達したと推定され、2014年まで10年以上減少傾向にありましたが、2015年に増加に転じて以降、増加傾向が継続しています。SDGsの目標2として掲げられた「飢餓の終焉(しゅうえん)、食料安全保障と栄養改善、持続可能な農林水産業の実現」を達成するためには、さらなる努力が不可欠な状況です。また、近年の気候変動と極端な気象現象は、深刻な食料危機を引き起こし、最近の飢餓人口を増大させる重要な要因の1つであり、レジリエンス(強靱(きょうじん)さ)や適応能力の強化に向けた行動の加速と拡大が世界に呼びかけられています(気候変動問題について、詳細は「気候変動問題」を参照)。

食料安全保障を確立するためには、持続可能な食料増産のみならず、栄養状態の改善、社会的セーフティー・ネット注35の確立、必要な食料支援や家畜の感染症への対策など、国際的な協調による多面的な施策が求められます。栄養状態の改善については、特に、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの1000日間における妊婦と子どもの栄養状態を改善することが、子どもの長期的な成長過程にも多大な影響を与えるため重要とされています。

また、食料安全保障を確立する上で、開発途上国の農業開発への取組は差し迫った課題です。途上国の貧困層の多くは農村地域に住み、その大部分が生計を農業に依存していることからも、農業・農村開発に取り組むことは重要であるといえます。加えて、途上国の農家の多くは、農産物を高く買い取ってもらえないことなどが要因となって、貧困から抜け出せない状況にあり、その解決策として、フードバリューチェーンの構築が提起されています。これは、農家をはじめ、種や肥料、農機などの必要な資機材の供給会社、農産物の加工会社、輸送・流通会社、販売会社など多くの関係者が連携して、農産物の付加価値を、生産から製造・加工、流通、消費に至る段階ごとに高められるような連鎖をつくる取組です。農産物の付加価値としては、具体的には、農産物の質の向上、魅力的な新商品の開発、輸送コストの削減、販売網の拡大による販売機会の増加などがあげられます。

●日本の取組

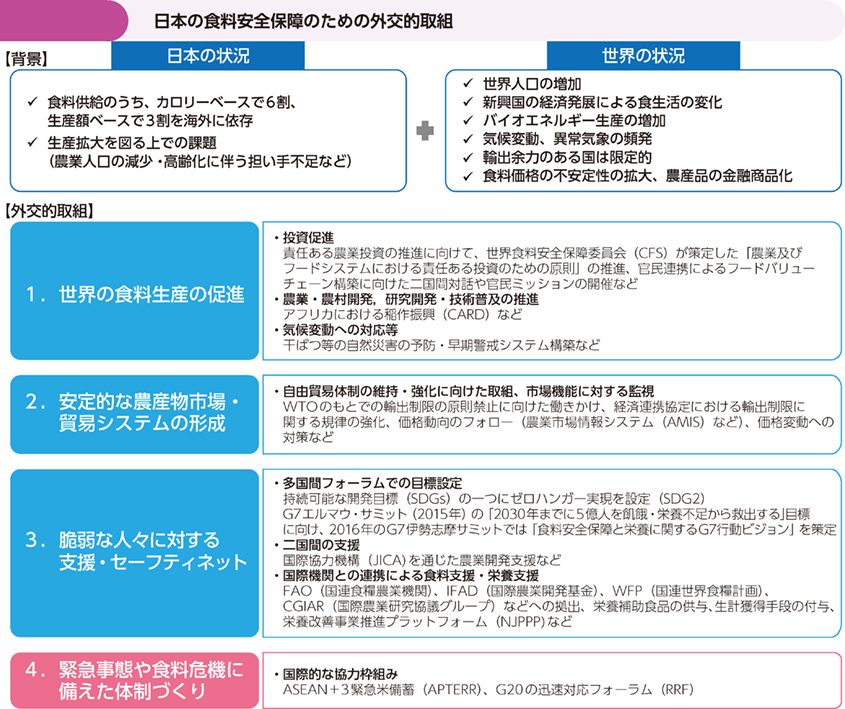

日本は、フードバリューチェーンの構築を含む農林水産業の振興に向けた協力を重視し、地球規模課題としての食料問題に積極的に取り組んでいます。短期的には、食料不足に直面している途上国に対して食糧援助を行い、中長期的には、飢餓などの食料問題の原因の除去および予防の観点から、途上国における農業の生産増大および生産性向上に向けた取組を中心に支援を進めています。中長期的支援として、具体的には、日本はその知識と経験を活かし、栽培環境に応じた研究・技術開発や技術の普及能力の強化、水産資源の持続可能な利用の促進、農民の組織化、政策立案などの支援に加え、灌漑(かんがい)施設や農道、漁港といったインフラの整備などを実施しています。

JICAボリビア事務所が、チチカカ湖の水産養殖センターとともに、養殖されたボリビア産ニジマスの消費拡大キャンペーンを実施した時の様子(写真:JICA)

…食料支援と栄養改善への取組

日本は、食料不足に直面している途上国からの要請に基づき、食糧援助を行っています。2018年度には、二国間食糧援助として15か国に対し、総額51.1億円の支援を行い、日本政府米を中心に、約8万トンの穀物(コメ、小麦)を供与しました。

また日本は、国際機関と連携して、飢饉(ききん)の要因となる紛争の発生・再発を予防する観点からの食料支援にも取り組んでいます。たとえば、WFPを通じて、緊急食料支援、教育の機会を促進する学校給食プログラムのほか、農地や社会インフラ整備などへの参加を食料配布により促し、地域社会の自立をサポートする食料支援などを実施しています。WFPは2018年に、世界83か国で約8,670万人に対し、約390万トンの食料を配布するなどの活動を行っており、日本は2019年、WFPの事業に総額1億5,523万ドルを拠出しました。

栄養改善への取組に関しては、二国間で母乳育児の推進や保健人材育成などの支援を行っているほか、多国間では、UNICEFやWFPなどへの拠出を通じた支援を行っています。ほかにも、日本は、国際的に栄養改善の取組を牽引(けんいん)する国際的イニシアティブであるSUN(Scaling Up Nutrition)にドナー国として参加しています。近年は、民間企業と連携した栄養改善事業の推進にも力を入れており、2016年には、栄養改善事業推進プラットフォーム(NJPPP)を発足させました。このプラットフォームを通じ、日本は、民間企業、市民社会、学術研究機関といったパートナーと協同で、食品関連事業者などによる途上国における栄養改善の取組を後押しする環境を整備し、栄養改善に貢献しています。

このほか、第6回アフリカ開発会議(TICAD Ⅵ)において、日本は、アフリカでの栄養改善を加速化するための「食と栄養のアフリカ・イニシアティブ(IFNA)」を立ち上げ、第7回アフリカ開発会議(TICAD7)にて、アフリカの5歳以下の子ども2億人の栄養改善に向けてIFNAの経験・知見をアフリカ全土に拡大することを表明するなど、日本主導の栄養改善の取組が本格的に動き始めています。

…東京栄養サミット2020の開催

日本は、栄養をユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)達成に重要な基礎分野と位置づけ、東京オリンピック・パラリンピック開催国として、2020年に「東京栄養サミット2020」を開催します。同サミットを通じて、栄養不良の解決に向けた国際的取組を推進することを目指しています。

同サミットでは、栄養に関連する様々な分野を取り上げ、多くの関係者とともに課題解決に向けた議論を行う予定です。具体的には、栄養のユニバーサル・ヘルス・カバレッジへの統合、健康的で持続可能なフードシステムの構築、脆弱(ぜいじゃく)な状況下における栄養不良対策、データに基づくモニタリング(説明責任)、栄養改善のための財源確保、の5つのテーマを取り上げる予定です(UHCについて、詳細は「UHCの推進(国際会議での日本のイニシアティブ)」を参照)。

…フードバリューチェーンの構築と農林水産業の振興

ルワンダにおけるSHEPアプローチプロジェクト(小規模農家市場志向型農業プロジェクト(SMAP))の一環で、JICA専門家(左)が稲作における肥料の使用方法を指導している様子(写真:JICA)

日本は、政府と民間企業が連携した取組により、途上国などにおけるフードバリューチェーンの構築を推進しています。2019年度には、ベトナム、カンボジア、インド、ブラジル、ロシアと二国間政策対話などを実施し、2019年12月には、各国・地域でフードバリューチェーン構築の重点的取組を定めた「フードバリューチェーン構築推進プラン」を策定しました。

また日本は、アフリカの食料安全保障・貧困削減の達成のため、アフリカの経済成長において重要な役割を果たす農業を重視し、その発展に貢献しています。たとえば、アジア稲とアフリカ稲を交配したネリカ(NERICA)*の研究支援と生産技術の普及支援、包括的アフリカ農業開発プログラム(CAADP)に基づいたコメ生産増大のための支援などを行っています。また、2008年に開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD Ⅳ)において、日本は、アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)*を設立し、CARDイニシアティブを発表しました。それ以来、日本は、サブサハラ・アフリカのコメ生産量を2008年時点の1,400万トンから2018年までに倍増させることを目標として掲げていましたが、実際に、2017年のサブサハラ・アフリカ地域の年間コメ生産量(暫定値)は3,010万トンまで増加し、当初の目標であった生産量倍増を達成しました。

さらに日本は、2019年のTICAD7において、サブサハラ・アフリカのコメ生産量をさらに倍増(2018年目標値の2,800万トンから2030年までに5,600万トンへ倍増)させることを目標として、CARDフェーズ2の立ち上げを表明しました。CARDフェーズ2では、対象国を23か国から32か国に増やし、自国産米の品質向上のための取組を含むRICEアプローチ*を採用することなどにより、コメの生産量倍増に向けた取組を強化しています。

また、自給自足から「稼ぐため」の農業への転換を推進するため、日本は2013年の第5回アフリカ開発会議(TICAD Ⅴ)において、小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト(SHEP)アプローチ*のアフリカ諸国への広域展開と、SHEPアプローチを通じた人材育成(技術指導員1,000人、小農組織5万人)を表明しました。日本は、2018年までに、アフリカ以外を含む29か国を対象に、技術指導員12,357人、小規模農家120,085人に対して、市場志向型農業の振興に向けた人材育成を実施してきました。

加えて日本は、TICAD Ⅵにおける各国からの農業分野へのさらなる協力要請を受けて、アフリカ諸国と日本をつなぐプラットフォームを立ち上げました。同プラットフォームに基づき、2018年から2019年までの間に、6名の経験豊かな専門家を派遣し、優れた農業技術の移転と人材育成を進めると同時に、農業分野の優れた案件を推進しています。

セネガル

セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト(PAPRIZ2)

技術協力(2016年4月~2021年3月)

セネガルではコメが主食の一つとなっており、西アフリカの中でも有数のコメ消費国です。しかし、コメの国内生産量が需要に追いついておらず、自給率の向上が課題となっています。

日本は、セネガルにおけるコメの自給率向上を支援するための協力を続けてきており、特にセネガルの国産米の7割以上が生産されるセネガル北部のセネガル川流域において、これまでに多数の稲作プロジェクトを実施しています。

2016年から実施している本プロジェクトでは、セネガル農業・農村普及庁をはじめ中央省庁など関係機関と緊密に連携し、セネガル川流域の稲作に関する中長期的なマスタープランを策定する支援を行いました。このマスタープランは、セネガル川流域における農業開発および技術支援のレビューやセネガル国政府への提言などを盛り込んだことと、セネガル側のオーナーシップを重視して策定されたことがセネガル政府から高い評価を得ており、セネガルの国家稲作開発計画にも取り入れられるなど、セネガルの稲作政策に大きく貢献しています。

また、セネガル川流域でも特に稲作が盛んなダガナ県やポドール県において、コメの生産性と品質を高めるための支援を行っており、具体的には、①灌漑施設の適切な維持管理、②稲作技術の効率的な普及と適切な種子栽培方法の導入、③精米品質の向上、籾(もみ)や精米の水分管理といった収穫後の適切な処理、④農業機械サービスの質の向上、⑤二期作の普及を実現するために、地域に根差した協力を行っています。日本からセネガルに派遣されているJICA専門家が、現地の農家と一緒に田畑に入って技術指導を行う姿に、現地の農業関係者から大きな信頼が寄せられています。

PAPRIZ2の維持管理指導者研修を受講したSAED(セネガル川デルタ・セネガル川ファレメ周囲機整備開発公社)普及員の指導の下、2018年1月に行われたポドール県での農民参加型工事による水路締固(しめかた)め作業(写真:JICA)

2018年9月、ダガナ県女性グループへの精米機の運転指導を行っている様子(写真:JICA)

…多国間協力による食料安全保障

世界の食料増産の必要性や国際食料価格の高騰を背景として、外国資本による農地取得など、途上国への大規模な農業投資に伴う意図せざる負の影響を緩和するとともに、農業への投資を増加させることを目的として、2009年のG8ラクイラ・サミット(イタリア)において、日本は、「責任ある農業投資」*を提唱しました。日本のイニシアティブのもと、FAO、IFAD、国際連合貿易開発会議(UNCTAD)、世界銀行の4つの国際機関で「責任ある農業投資原則(PRAI)」が策定され、2014年の世界食料安全保障委員会(CFS)では、「農業及びフードシステムにおける責任ある投資のための原則(CFS-RAI)」が採択されました。日本は、関係国際機関と連携し、「責任ある農業投資」のための調査研究や、地域レベルの意識向上と理解促進を図るため、優良事例を共有するなどの取組を推進しています。

また、2015年のG7エルマウ・サミット(ドイツ)において、G7は「2030年までに開発途上国において5億人を飢餓及び栄養不良から救い出す」という野心的な目標を掲げ、その達成に向けた「食料安全保障及び栄養に関する広範な開発アプローチ」を発表し、2016年のG7伊勢志摩サミットで、このアプローチに基づき、「食料安全保障と栄養に関するG7行動ビジョン」を発表しました。同行動ビジョンを受け、2030年までの目標達成のため、女性のエンパワーメント、栄養改善、農業・フードシステムにおける持続可能性および強靭(きょうじん)性の確保を重点分野として取り組んでいます。また、2019年のG7開発大臣会合では、特に深刻な状況にあるサヘル地域における食料安全保障について議論し、G7とG5サヘル加盟国との共同コミュニケを発表しました。

またG20において、日本は、国際的な農産品市場の透明性を向上させるための「農業市場情報システム(AMIS:Agricultural Market Information System)」を支援する取組を行ってきました。これは、2011年にG20が食料価格乱高下への対応策として立ち上げた、関連する組織間のプラットフォームで、G20各国、主要輸出入国、企業や国際機関が、タイムリーで正確かつ透明性のある農業・食料市場の情報(生産量や価格など)を共有するためのシステムです。日本は、食料安全保障の向上に貢献するべく、日本の情報を共有するとともに、AMISへの事業費の拠出を行っています。

そのほか日本は、途上国が自らの食料生産基盤を強化するため、FAO、IFAD、国際農業研究協議グループ(CGIAR)、WFPなどの国際機関を通じた農業支援に加え、国際獣疫事務局(OIE)、FAOを通じた動物衛生の向上への貢献も行っています。たとえば、日本はFAOを通じて、途上国の農業・農村開発に対する技術協力や、食料・農業分野の国際基準・規範の策定、統計の整備などを支援しています。加えて、15の農業研究機関からなるCGIARが行う品種開発などの研究を支援するとともに、研究者間の交流を通じた同グループとの連携を進めています。また、口蹄疫(こうていえき)、ASF(アフリカ豚熱)などの国境を越えて感染が拡大する動物の感染症について、OIEとFAOが共同で設置した「越境性動物感染症の防疫のための世界的枠組み(GF-TADs)」への積極的な貢献などを通じて、両国際機関と連携しながら、アジア・太平洋地域における動物衛生の向上に貢献しています。

バングラデシュ

バングラデシュ小規模農家への生計向上支援及びミャンマーからの避難民への食糧支援計画

無償資金協力(国連世界食糧計画との連携)(2019年1月〜2021年1月)

電子食料配布券の使用が可能な難民キャンプ内の食料品店にて、緑豆を購入する避難民(写真:WFP)

近年、バングラデシュは著しい経済成長を遂げていますが、その中でも農業は国内総労働人口の約4割を占める人々が従事しており、GDPに占める割合も高く、重要な産業の一つです。一方で、同国の貧困層(約4,000万人)のうち約1,100万人を占める小規模農家は、換金作物を栽培することで現金収入を確保し、生計を向上させることが必要となっています。

また、2017年8月以降、同国南東部コックスバザールにはミャンマー・ラカイン州から多くの避難民が流入し、現在も約90万人を超える人々が避難生活を余儀なくされています。避難民のうち約5割の人々の食生活は、国際貧困ライン*1以下とされ、さらに量のみならず、バランスを欠いた食生活により、避難民の栄養状態は危機的状況にあることから、早急な改善が必要となっています。

このような状況を踏まえ、日本は、2019年から国連世界食糧計画(WFP)と連携し、小規模農家を対象に緑豆などの栽培技術を移転するとともに、小規模農家が生産した緑豆をミャンマーからの避難民が電子食料配布券(Eバウチャー*2)で購入することを可能にするための支援を行っています。緑豆の栽培については、2014年よりバングラデシュにおいて、日本の農業技術を用いた緑豆栽培事業を実施しているグラミンユーグレナと株式会社ユーグレナがWFPと連携して技術移転を行っています。

この協力により、2019年12月までにおよそ2,000キロの緑豆が避難民キャンプへ提供されています。また、約2,000人を対象にした緑豆などの栽培技術に関する研修を通じて、小規模農家の生計が向上するとともに、避難民の栄養状況が改善することが期待されます。そのほか、電子食料配布券の利用者からは、豆や野菜など様々な食材を購入することができるようになり助かる、初めて食べる緑豆は美味しいといった声が聞かれるなど、支援の成果が上がっています。

*1 世界銀行は国際貧困ラインを1日1.90ドルと定めている。

*2 プリペイド式のカードにより食料品店から食材を購入できるシステムのこと。

- *ネリカ(NERICA:New Rice for Africa)

- 1994年、国際農業研究協議グループ(CGIAR)のアフリカ稲センター(Africa Rice Center)が、多収量であるアジア稲と雑草と、病虫害に強いアフリカ稲を交配することによって開発した稲の総称。アフリカ各地の自然条件に適合するよう、従来の稲よりも、①収量が多い、②生育期間が短い、③乾燥(干ばつ)に強い、④病虫害に対する抵抗力がある、などの特長がある。日本は1997年から、国際機関やNGOと連携し、新品種のネリカ稲の研究開発、試験栽培、種子増産および普及に関する支援を実施するとともに、農業専門家や青年海外協力隊を派遣した栽培指導や、アフリカ各国の研修員の日本国内での受入れを行っている。

- *アフリカ稲作振興のための共同体(CARD:Coalition for African Rice Development)

- アフリカにおけるコメ生産拡大に向けた自助努力を支援するためのイニシアティブであり、稲作振興に関心のあるアフリカのコメ生産国と連携して活動することを目的とした、ドナー(援助国、アフリカ地域機関、国際機関など)が参加する協議グループ。

- *RICE(Resilience, Industrialization, Competitiveness, Empowerment)アプローチ

- CARDフェーズ2で採用されたサブサハラ・アフリカのコメ生産量倍増のための取組。具体的には、気候変動・人口増に対応した生産安定化や、民間セクターと協調した現地における産業形成、輸入米に対抗できる自国産米の品質向上、農家の生計・生活向上のための農業経営体系の構築が挙げられる。

- *小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト(SHEP:Smallholder Horticulture Empowerment Project)アプローチ

- 2006年に日本がケニアで開始した小規模農家支援のためのアプローチであり、野菜や果物を生産する農家に対し、農業経営や栽培技術、農村道整備などにかかる指導を実施することで、「売るために作る」という市場に対応した農業経営の実践を可能にし、農家の所得向上を目指すもの。日本はその後、SHEPアプローチを取り入れた活動をアフリカを中心に世界各国で実践している。

- *責任ある農業投資(Responsible Agricultural Investment)

- 途上国の農村部における深刻な貧困の削減などを目的とした農業投資の増加の必要性と、農業投資によって生じる現地の人々の食料安全保障や土地所有権などの様々な権利が脅かされるといった意図せざる負の影響への対応の調和を図ることで、農民を含む現地と投資家の利益の最大化、および両者のリスクの最小化を目指すもの。

- 注34 : すべての人がいかなるときにも十分で安全かつ栄養ある食料を得ることができる状態のこと。

- 注35 : 人々が安全で安心して暮らせる仕組みのこと。