7 中東・北アフリカ地域

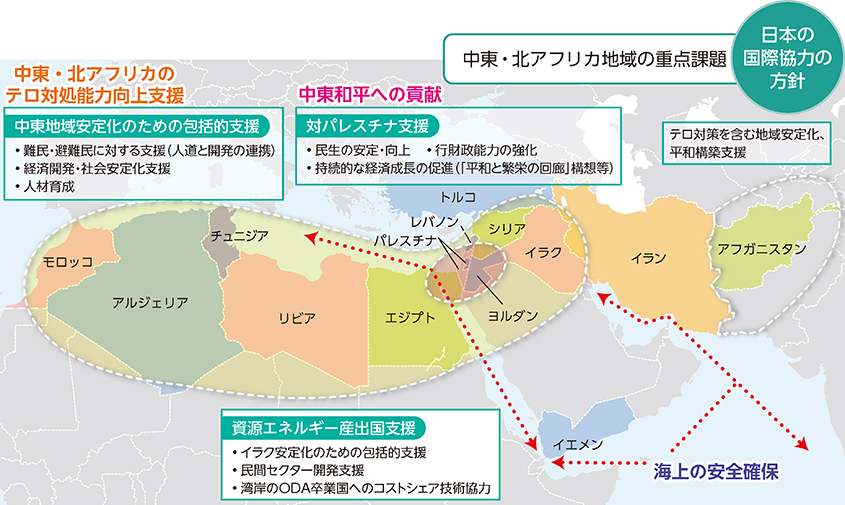

中東・北アフリカ地域は、石油と天然ガスの埋蔵量がともに世界の約5割を占めており、世界のエネルギーの一大供給地です。日本は原油輸入の9割強を中東地域に依存している上、日本と欧州とを結ぶ貿易の中心となる航路は中東地域を経由しているため、同地域は、日本の経済とエネルギーの安全保障という意味からも極めて重要な地域となっています。また、2011年以降、同地域は大きな政治的変動を経験し、長期政権が崩壊した国では民主化プロセスが進められています。そうした国々の改革努力を経済的支援や人材育成等を通じて後押ししていくことは、その国自身や周辺諸国だけでなく、世界全体の平和と安定にもつながります。

一方で、この地域は、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」などの暴力的過激主義、大量の難民の発生、シリア危機、湾岸諸国間の緊張関係の継続、イラク北部における緊張、中東和平問題、アフガニスタン、イエメンおよびリビアの国内情勢など、地域を不安定化させる様々な課題を抱えています。ISILは2014年、イラクおよびシリアの国境をまたぎ、「国家」の樹立を一方的に宣言しましたが、米国を中心とする「対ISIL連合」の支援等を受けて、2017年12月にはイラク政府がISILからのイラク全土解放を表明するなど、ISILの支配地域の縮小は顕著となっています。しかしながら、ローンウルフ型テロ注9などへの脅威は残り、ISILをはじめとする暴力的過激主義が伸張した原因の根本に対処することは、引き続き、国際社会全体の大きな課題です。

また、人口に占める若者の割合が高い国が多いことも中東・北アフリカ地域の特徴であり、そのような国が今後も安定した成長を実現できるよう、支援していくことも重要です。このような諸課題を抱える同地域の平和と安定を実現することは、地域全体、さらには国際社会全体の安定と繁栄にも大きな影響を及ぼすことから、日本を含む国際社会全体にとって極めて重要であり、持続的な平和と安定の実現、国づくりおよび国家の再建に向けて、国際社会が一致団結して取り組んでいくことが求められています。

●チュニジア

品質・生産性向上プロジェクトフェーズ2

技術協力プロジェクト(2016年1月〜2019年12月)

チュニジアは、EUとパートナーシップ協定を締結し、関税障壁の撤廃が進んだため、国際市場における産業競争力の確保・強化に取り組んでいます。チュニジア政府は、とりわけ雇用創出に貢献し得る国内産業、特に中小企業の品質や生産性の向上を重点課題としています。

日本が2016年から実施している「品質・生産性向上プロジェクトフェーズⅡ」では、品質・生産性向上活動(「カイゼン」)普及コンサルタントの継続的な人材育成などの支援をしています。

カイゼンを導入し生産性が向上したチュニジアの中小企業(写真:kaizenプロジェクト池田専門家)

日本式のカイゼン手法は、「5S」(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)や、見える化などで仕事の質を高め、安全性や作業効率を見直しながら、現場で働く人が中心となってチーム力を高めて課題解決を図っていく点が特徴です。カイゼンの結果、品質・生産性が向上することで、企業の利益が増大するだけでなく、現場で働く人も自らカイゼンを提案することでモチベーションを高められるなど、経営者と従業員にとってウィン・ウィンの関係性を構築することができます。

本事業では、まず日本人専門家がチュニジア人23名をカイゼンのマスタートレーナーとして育成しました。次に23名が産業中小企業省の傘下の機械・電機電子、化学、繊維分野の各技術センターのコンサルタントとして、各分野における約6社のモデル企業を対象に、現在までに56社の現場カイゼンの指導を行いました。さらに、マスタートレーナーが新規のコンサルタントを対象として日本の専門家と共にカイゼンコンサルタントを育成しています。実際にカイゼンを導入したある電子部品の中小企業では、生産性が3割から6割向上したことで、新しい生産ラインが設置され、事業拡大に繋がっています。

今後も、本事業を通じて持続可能な産業育成と国内産業振興を担う人材育成の支援を行い、チュニジアの産業競争力や経済成長の強化に貢献していきます。

■日本の取組

●シリア・イラク、およびその周辺国に対する支援

2018年7月、ヨルダンを訪問した佐藤副大臣がフレイハート・ヨルダン軍統合参謀議長とシリア情勢を中心に意見交換を行い、日本が引き続き難民支援等の支援を行う考えであることが説明された。

国際社会の懸案事項であるシリア問題について、日本は、2017年4月にブリュッセルで開催された「シリアおよび地域の将来の支援に関する会合(ブリュッセル会合)」において表明した、総額約2.6億ドルの支援を速やかに実施しました。これに加え、人道危機への対応、テロ対策、新たに過激主義を生み出さないための社会安定化等の観点から、2018年4月、河野外務大臣が第2回ブリュッセル会合において、シリア国内や周辺国に対する支援も含め、総額約2.2億ドルの追加的な支援を表明し、その緊急性に鑑み、速やかに実施しました。この支援には、避難民支援や電力供給の復旧に加え、若者の人材育成、女性のエンパワーメントといった分野への支援が含まれています。さらに日本は、急激に悪化した首都ダマスカス郊外の東グータ地区を含むシリアへの支援、ヨルダンおよびレバノンの難民に対する保健、食料等の分野への支援として、2018年4月、約1,400万ドルの支援を決定しました。また、2018年には、シリア難民の受入れに伴って行政サービス等の負担が増加したヨルダンに対し、廃棄物処理分野において、機材等を調達するための支援も行いました。2011年のシリア危機発生以降、日本のシリア・イラク、およびその周辺国に対する支援の総額は約25億ドルとなっています。このように、絶えず人道状況が変化している同地域において、日本は時宜(じぎ)に即した効果的な支援を実施しています(「(1)平和構築と難民・避難民支援」も参照)。

また日本は、人材育成や難民の自立支援に向けた取組も行っています。2016年のG7伊勢志摩サミットにおいて、中東地域における「寛容で安定した社会」の構築のため、2016年から2018年の3年間で約2万人の人材育成を含む総額約60億ドルの包括的支援の実施を表明し、着実に実施しています。この支援の一環として日本は、5年間で最大150名のシリア人留学生を受け入れ、教育の機会を提供し、将来のシリアの復興を担う人材を育成することとしており、2018年には29名の留学生を受け入れました。また、難民への人道支援、自立支援(教育・職業訓練等)や受入国等に対する支援として、2016年に開催された「難民および移民に関する国連サミット」において安倍総理大臣が表明した、3年間で総額28億ドル規模の支援も実施しました。

●アフガニスタン支援

日本は、これまで一貫してアフガニスタンへの支援を実施しており、2001年以降の支援総額は約66億ドルに上ります(2018年12月現在)。また、アフガニスタン支援における主要ドナーとして、同国政府およびG7や国連機関、世界銀行等の他ドナーとの協調に努めてきました。また日本は現在、アフガニスタンの自立と安定に向けた取組を支えるため、治安分野では警察の能力強化、開発分野では農業開発、人づくり、インフラ整備に支援の重点を置いています。

2012年には、「アフガニスタンに関する東京会合」をアフガニスタンと共催し、約80の国および国際機関の代表が参加する中、成果文書として「東京宣言」を発表しました。この東京会合において、日本は、アフガニスタンの持続可能な開発に向け、アフガニスタンおよび国際社会の相互責任を明確にするとともに、それを定期的に確認・検証する枠組みである「相互責任に関する東京フレームワーク(TMAF)」を構築しました。この相互責任の枠組みは、2018年11月の「アフガニスタンに関するジュネーブ閣僚級会合」にて採択された「ジュネーブ相互責任枠組み(GMAF)」に引き継がれています。

●中東和平(パレスチナ支援)

日本は、パレスチナに対する支援を中東和平における貢献策の重要な柱の一つと位置付け、1993年のオスロ合意以降、パレスチナに対して総額約19億ドル以上の支援を実施しています。具体的には、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区の社会的弱者やガザ地区の紛争被災民等に対して、その厳しい生活状況を改善するために国際機関やNGO等を通じた様々な人道支援を行うとともに、人々の生活の安定・向上、財政基盤の強化と行財政能力の強化、経済的自立のための支援のために、将来のパレスチナ国家建設に向けた準備と、パレスチナ経済の自立化を目指した取組を行っています。

2006年以降は、日本独自の中長期的な取組として、日本は、イスラエル、パレスチナおよびヨルダンとの4者による域内協力により、ヨルダン渓谷の経済社会開発を進める「平和と繁栄の回廊」構想を提唱し、その旗艦(きかん)事業であるジェリコ農産加工団地(JAIP)開発に取り組んでいます。2018年5月には、パレスチナを訪問した安倍総理大臣がJAIPを訪れ、ハムダッラー・パレスチナ首相から現状について説明を受けるとともに、JAIP内で稼働するテナント(入居契約を済ませた37社のうち12社が稼働)の展示ブースをまわって各テナントの説明を受け、JAIPで生産されたジュースやナッツ等を試食しました。

さらに2013年、日本は人材育成や民間経済の発展等に関するアジアの知見を活用し、パレスチナの経済自立を支援する「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)」を立ち上げ、これまで、人材育成のための三角協力(用語解説「南南協力」を参照)や貿易・投資拡大に向けた会合を実施しています。また、日本は同会合を通じて、パレスチナ難民支援を担っている国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の支援国拡大に向けた働きかけを行うなど、重要な役割を果たしています。

2018年11月に会談を行った河野太郎外務大臣とマーリキー・パレスチナ外務・移民庁長官

また2018年11月、河野外務大臣は、マーリキー・パレスチナ外務・移民庁長官との会談の中で、日本として、JAIPやCEAPADを通じて引き続きパレスチナを支援していくと伝えるとともに、CEAPADに関連した会合をパレスチナで開催することを提案しました。これに対し、マーリキー長官からは、「平和と繁栄の回廊」構想やCEAPAD等の日本独自のイニシアティブによる対パレスチナ支援に謝意が表敬されるとともに、当該会合のパレスチナでの開催の提案に対して歓迎の意が示されました。日本は、このような支援を着実に実施し、国際社会と協力して、人道支援のみならず中長期的な視点から、日本の強みを活かした「人づくり」など、社会安定化と包摂(ほうせつ)的成長のための支援を行っていきます。

●トルコ

ボスポラス海峡横断地下鉄整備計画

有償資金協力(1999年8月~2019年12月)

マルマライを待つ利用客

トルコのイスタンブールは、現在、人口1,500万人を超える同国最大の都市であり、今も人口が増え続けています。同市内はボスポラス海峡によりアジア側と欧州側に分断されていますが、主に住宅地区であるアジア側と商業地区である欧州側を結ぶ2か所の橋では、慢性的な交通渋滞が発生し、交通渋滞時の排気ガスによる大気汚染や、エネルギーの浪費が問題となっていました。このため、同市の増大する交通需要に対応し、環境負荷が低い交通手段として、ボスポラス海峡を横断する地下鉄を建設する計画が立てられ、1999年から日本の支援により実施されました。

本計画では、ボスポラス海峡の速く複雑な潮流に加え、多数の船舶の航行という厳しい条件のもと、世界最深となる60メートルの海底に沈埋(ちんまい)トンネル注1を敷設するという高い技術が求められました。また、埋蔵文化財に配慮しながら地下駅を建設する必要性など、歴史都市ならではのきめ細かな対応も要求されました。実際、海峡の流れや速度に対するデータの収集に1年近くを要し、また、多数の遺跡が発掘され、その都度工事が中断するなどの困難に遭いましたが、日本企業の高い技術力により、2013年10月にボスポラス海峡横断地下鉄(通称:マルマライ注2)が開通しました。これにより、開通当時、行き来に30分を要していたものが、4分にまで短縮されました。

マルマライの開通式典は、トルコ建国90周年の記念日である2013年10月29日に開催され、日本側からは安倍総理が、トルコ側からはエルドアン首相(当時)が出席するなど、日本とトルコの新たなる友好の懸け橋として大々的に祝われました。また、ボスポラス海峡に地下トンネルを作る構想は、1860年にスルタン・アブドュルメジド1世により提唱されたことに始まるといわれていることから、現地では、本計画によりトルコ国民の150年の夢が実現したとして、1860年当時の構想図とマルマライをデザインした記念切手が同日付けで発行されました。

本計画では、2013年10月以降も、マルマライ以外の既存の地上線改良の一部の支援を続けており、これが完了すれば、ヨーロッパと中央アジアを結ぶ長大な鉄道が誕生します。マルマライは、貨物鉄道として石油やガスの輸送も想定して作られていることから、今後、国際幹線鉄道の一部として、人だけでなく物流の大動脈としての活躍も期待されます。

注1 函体(かんたい)と呼ばれる箱形の構造物を造って船で運び、海底に沈めてつなぐ工法。本計画では11個の函体が敷設された。

注2 マルマライ(Marmaray)は、本計画の事業区域の南側にあるマルマラ海(Marmara)と、トルコ語で鉄道を意味するrayを組み合わせた混成語。

- 注9 : 特段のテロ集団に所属していない個人が行うテロ攻撃のこと。