2-2 平和と安定、安全の確保のための支援

(1)平和構築と難民・避難民支援

国際社会では、依然として民族・宗教・歴史などの違いによる対立を原因とした地域・国内紛争が問題となっています。紛争は、多数の難民や避難民を発生させ、人道問題や人権問題を引き起こします。また、長年にわたる開発努力の成果を損ない、大きな経済的損失ももたらします。そのため、紛争の予防、再発の防止や、持続的な平和の定着のため、開発の基礎を築くことを念頭に置いた「平和構築」のための取組が国際社会全体の課題となっています。

■日本の取組

2005年に設立された国際連合平和構築委員会などの場において、紛争の解決から復旧、復興または国づくりに至るまでの一貫した支援に関する議論が行われており、日本も国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、活発な取組を実施しています。2016年には、岸田外務大臣(当時)がニューヨークにおいて、「アフリカにおける平和構築」に関する国際連合安全保障理事会(安保理)公開討論の議長を務めるとともに、平和構築基金プレッジング会合において、日本は当面1,000万ドル規模の拠出を目指す旨を表明しました。これまで日本は、平和構築基金に5,050万ドルを拠出しています。2018年2月には、「平和構築及び平和の持続に関する事務総長報告書」が公表され、平和構築のための資金調達の強化、国連平和構築委員会(PBC)の活動および政策の一貫性の向上、国連のリーダーシップ・説明責任やキャパシティの強化、および国際機関や市民社会とのパートナーシップの強化などを目的とした様々な提案がなされました。同報告書を踏まえ、同年4月には、「平和構築及び平和の持続に関するハイレベル会合」が開催され、日本は平和構築分野における事務総長のイニシアティブを支持する旨を表明しました。

また、日本は、紛争下における難民・避難民の支援や食料支援、和平(政治)プロセスに向けた選挙の支援などを行っています。このほか、紛争の終結後は、平和が定着するように、元兵士の武装解除、動員解除および社会復帰(DDR)への取組を支援し、治安部門を再建させ、国内の安定・治安の確保のための支援を行っています。加えて、難民・避難民の帰還、再定住への取組、基礎インフラ(経済社会基盤)の復旧など、復興のための支援も行っています。さらに、平和が定着し、紛争が再発しないようにするため、日本は、その国の行政・司法・警察の機能を強化するとともに、経済インフラや制度整備を支援し、保健や教育といった社会分野での取組を進めています。これらの取組においては、平和構築における女性の役割の重要性に最大限配慮しています。このような支援を継ぎ目なく行うため、日本は、国際機関を通じた支援と、無償資金協力、技術協力や円借款といった支援を組み合わせて対応しています。

さらに、国際連合平和維持活動(PKO)等の国際平和協力活動と開発協力との連携を強化していくことが開発協力大綱に掲げられています。国連PKOなどの現場では、紛争の影響を受けた避難民や女性・子どもの保護、基礎的インフラの整備などの取組が多く行われており、その効果を最大化するために、このような連携を推進することが引き続き重要です。

●難民・避難民支援

シリアやバングラデシュ、ミャンマーなどの情勢を受け、2017年末には世界の難民・避難民等の数が第二次世界大戦後最大規模となり、人道状況が厳しさを増しています。人間の安全保障の観点から、日本は、最も脆弱(ぜいじゃく)な立場にある人々の生命、尊厳および安全を確保し、一人ひとりが再び自らの足で立ち上がれるような自立支援のため、難民・避難民支援を含む人道支援を行っています。

具体的には、日本は主に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や国際移住機関(IOM)をはじめとした国際機関と連携して、シェルター、食料、基礎的な生活に必要な物資等の支援を、世界各地の難民・避難民に対して継続的に実施しています。また日本は、国連世界食糧計画(WFP)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関等と連携することにより、治安上危険な地域においても、それぞれの機関が持つ専門性や調整能力等を活用し、難民等への支援を実施しています。

こうした国際機関を通じた難民支援を行う際、日本の開発協力実施機関であるJICAや、民間企業との連携を図ることにより、目に見える支援の実施に努めています。たとえば、UNHCRが行う難民支援においては、JICAと連携し、緊急支援と復興支援を連携させた支援を実施しています。ほかにも、2000年にNGO、政府、経済界の連携によって設立された緊急人道支援組織である特定非営利活動法人「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」(「イ.日本のNGOとの連携」を参照)が難民・避難民支援を行っており、2018年には、イエメン人道危機対応支援、イラク・シリア人道危機対応、パレスチナ・ガザ人道支援、南スーダン支援、アフガニスタン人道危機対応支援、ミャンマー避難民人道支援などを実施しました。

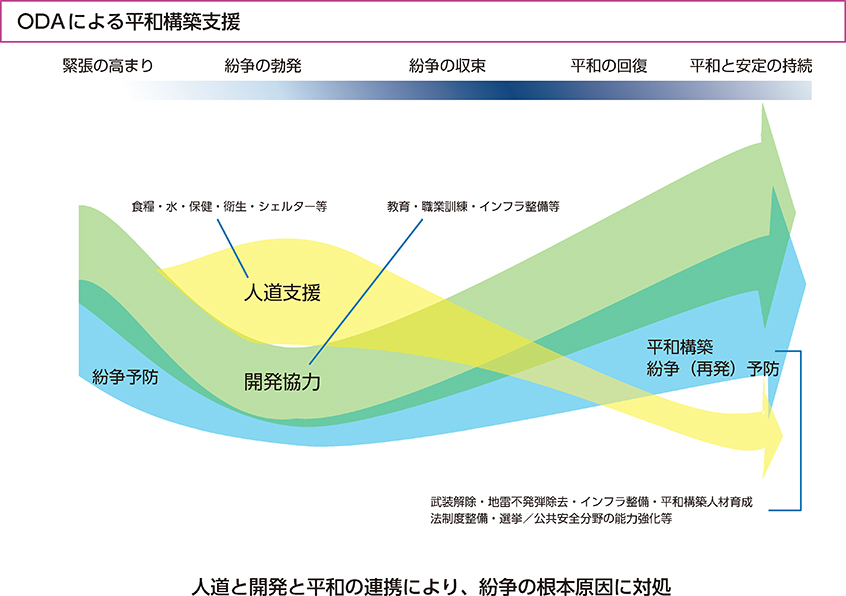

また、日本は、人道危機が発生した初期の段階から、緊急に必要とされる「人道支援」と並行して、中長期的な視点の下に自立を後押しする「開発協力」を行うこと(「人道と開発の連携」)を推進しています。これは、難民や避難民が再び人道支援を必要とする状況に陥ることを防ぐ観点から極めて重要です。さらに、長期化および深刻化する人道危機に対処するに当たっては、「人道と開発の連携」に加え、紛争の根本原因への対処を抜本的に強化することが必要です。これを実現するため、日本は、「人道と開発と平和の連携」の考え方を重視しており、紛争による人道危機が発生している国・地域では、「平和構築や紛争再発を予防する支援」や「貧困削減・経済開発支援」を継ぎ目なく展開しています。

具体的事例:ミャンマー・ラカイン州避難民への人道支援

ミャンマー・ラカイン州北部において、2017年8月にアラカン・ロヒンジャ救世軍(ARSA)による治安部隊に対する襲撃、ミャンマー治安部隊による掃討作戦およびその後の情勢不安定化により、約70万人が避難民としてバングラデシュ南東部に流出しました。同地域のキャンプで生活する避難民の人道状況は悪化し、また、流入地域周辺のホストコミュニティ(避難民受け入れ地域)の生活環境にも深刻な影響を及ぼしています。

この状況を受けて日本は、バングラデシュ側では、2017年10月以降、日本のNGOによる支援として、特定非営利活動法人「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」を通じて生活に必要な物資の配布、衛生環境の改善、医療提供、女性および子どもの保護等に取り組んでいます。また、2018年2月、国際機関やNGOを通じた水・衛生、保健・医療、教育等の避難民およびホストコミュニティの生活環境改善のための支援を決定し、UNICEFを通じて、バングラデシュにおけるミャンマーからの避難民に対し、新規水源の確保、既存水源の改修、トイレの設置等の支援を行っています。さらに2019年1月には、WFPと連携して、避難民への食糧支援およびホストコミュニティを含むバングラデシュの小規模農家への生計向上支援を行う無償資金協力事業の実施を決定しました。

ミャンマー側では、2018年1月に避難民の帰還環境整備のための支援を決定し、住宅やコミュニティセンターの建設が開始されたほか、2月には、国際機関を通した食料、栄養、保健衛生等の支援を決定しました。

今後も日本は、人道状況の改善、および安全で自発的かつ尊厳のある避難民帰還の実現に向けた環境整備のため、両国における支援を継続していきます。

2018年3月、堀井巌政務官(当時)が、バングラデシュ国内のコックスバザール県ウキア郡クトゥパロン地区およびバルカリ地区の避難民仮設キャンプを訪問・視察した際の様子

2018年1月に河野太郎外務大臣がミャンマーを訪問し、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問兼外務大臣と会談および共同記者会見を行った。

●社会的弱者の保護と参画

紛争・地雷等による障害者、孤児、寡婦(かふ)、児童兵を含む元戦闘員、避難民等の社会的弱者は、紛争の影響を受けやすいにもかかわらず、紛争終了後の復興支援においては対応が遅れ、平和や復興の恩恵を受けにくい現実があります。

こうした観点から日本政府は、避難民への支援として、日本のNGOであるチェルノブイリ連帯基金(JCF)とともに、イラク・クルド自治区エルビル県において、現地医師への投薬指導や医療機材の供与等を通じ、避難民の健康・保健サービスの向上を支援しました。また、児童兵の社会復帰や紛争下で最も弱い立場にある児童の保護・エンパワーメントのため、日本は国連児童基金(UNICEF)を通じた支援を行ってきており、たとえば中央アフリカにおいては、UNICEFを通じて「武装グループからの子どもの解放及び社会統合支援」事業に拠出しています。

●社会・人的資本の復興

日本は、紛争当事国が復興または国づくりに至るまでの間に、新たな紛争を助長せず、また、新たな紛争の要因を取り除く観点から、社会資本の復興、経済活動に参加する人的資本の復興を支援しています。

社会資本の復興に関しては、とりわけ、①生活インフラの整備、②運輸交通・電力・通信網の整備、③保健医療システムの機能強化、④教育システムの機能強化、⑤食料の安定供給を図っています。人的資本の復興については、中長期的な経済開発に向けた支援を可能な限り組み合わせつつ、経済環境整備を図るとともに、失業の増大等による社会不安を未然に防ぐことなどを念頭に、生計向上、雇用機会拡大を図っています。

●対人地雷・不発弾対策および小型武器対策

かつて紛争があった国や地域には対人地雷や不発弾が未だに残るとともに、非合法な小型武器が現在も広く使われています。これらは一般市民等に対して無差別に被害を与え、復興と開発活動を妨げるだけでなく、対立関係を深刻にする要因にもなります。対人地雷や不発弾の処理、小型武器の適切な管理、地雷被害者の支援や能力強化などを通じて、こうした国々を安定させ、治安を確保するための持続的な協力を行っていくことが重要です。

日本は、「対人地雷禁止条約」および「クラスター弾に関する条約」の締約国として、人道と開発と平和の連携の観点から、リスク低減教育等の予防的な取組を通じた国際協力も着実に行ってきています。たとえば、カンボジア地雷対策センター(CMAC)では、設備支援にとどまらず、地雷廃棄処理の教育課程の支援、地雷廃棄処理教育の基盤づくりを支援し、ここで教育を受けた職員は、カンボジア国内外において地雷処理技術の普及に取り組んでいます。さらには、コロンビア等他国の地雷対策職員の研修場所としても機能するなど、南南協力も実現しています。

また、アフガニスタンにおいては、特定非営利活動法人「難民を助ける会(AAR Japan)」が、地雷、不発弾等の危険性と適切な回避方法の普及を目的とした教育事業を実施しています。AAR Japanは2009年度から、日本NGO連携無償資金協力やジャパン・プラットフォーム(JPF)事業を通じて、アフガニスタンにおいて教材の開発や講習会等を通じた地雷回避教育を行っているほか、地域住民が自ら回避教育を行えるよう指導員の育成などを行っており、住民への啓発活動が進んできています。

このほか、不発弾の被害が特に大きいラオスにおいて、主に不発弾専門家の派遣、機材供与、南南協力が行われてきており、日本は、不発弾処理機関の能力向上支援のほか、特に不発弾の被害が大きい貧困地域であるセコン県、サラワン県およびチャンパサック県において灌木(かんぼく)除去の機械化および前進拠点の整備を行うとともに、不発弾廃棄後の土地の開発支援を行っています。

日本は、こうした二国間支援に加え、国際機関を通じた地雷対策も積極的に行っています。2018年には、アフガニスタン、イラク、シリア、南スーダン、スーダン、コンゴ民主共和国に対して、国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)を通じた地雷・不発弾対策支援(除去・危険回避教育等)を行ってきています。また、国連開発計画(UNDP)経由で、ベナンの紛争後地域の地雷・不発弾処理訓練センター(CPADD)において、中西部アフリカ向けの地雷処理訓練の強化も支援しています。ほかにも、地雷回避教育支援として日本は、UNICEF経由で、2015年以降、パレスチナ、イエメン、中央アフリカ、チャド、南スーダン、イラク、ウクライナにおいて支援を実施しました。また、赤十字国際委員会(ICRC)を通じて、アフガニスタン、イラク、ヨルダンで、地雷の危険回避教育や、地雷の被害者への義足提供支援を行っています。

また、小型武器対策に関して日本は、開発支援を組み合わせた小型武器の回収、廃棄、適切な貯蔵管理などへの支援を行ってきています。加えて、輸出入管理や取締り能力の強化、治安の向上などを目指して、関連する法制度の整備や、税関や警察などの法執行機関の能力を向上する支援、元兵士や元少年兵の武装・動員解除・社会復帰(DDR)支援等も実施してきています。

レバノンにて、2006年のイスラエル侵攻により残存する地雷を日本の支援により供与された機材で除去する様子(写真:サンドリン・ハシェム/在レバノン日本国大使館)

●平和構築分野での人材育成

平和構築の現場で求められる活動やそれに従事する人材に求められる資質は、多様化し、複雑になってきています。日本は、現場で活躍できる日本やその他の地域の文民専門家を育成する「平和構築人材育成事業」を実施してきました(2007年度~2014年度)。この事業は、平和構築分野で今後キャリアを形成していく意思を持つ方を対象に、平和構築の現場で必要とされる実践的な知識および技術習得のための国内研修、平和構築の現場にある国際機関の現地事務所で実際の業務に当たる海外実務研修、ならびに修了生がキャリアを築くための支援(プライマリー・コース)を柱としてきました。2015年度以降は事業内容を拡大し、「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」として、これまでの「プライマリー・コース」に加え、平和構築・開発分野に関する一定の実務経験を有する方のキャリアアップを支援する「ミッドキャリア・コース」、新たに国際機関でのキャリア構築を目指す実務家向けの「グローバルキャリア・コース」(2018年度より実施)および国際機関等でのポスト獲得やキャリアアップに必要なスキル・知識を提供するキャリア構築支援を実施しています。また、これらのコースの修了生の多くが、南スーダン、ヨルダンやイスラエルなどの平和構築・開発の現場で現在も活躍しています。