4 中南米地域

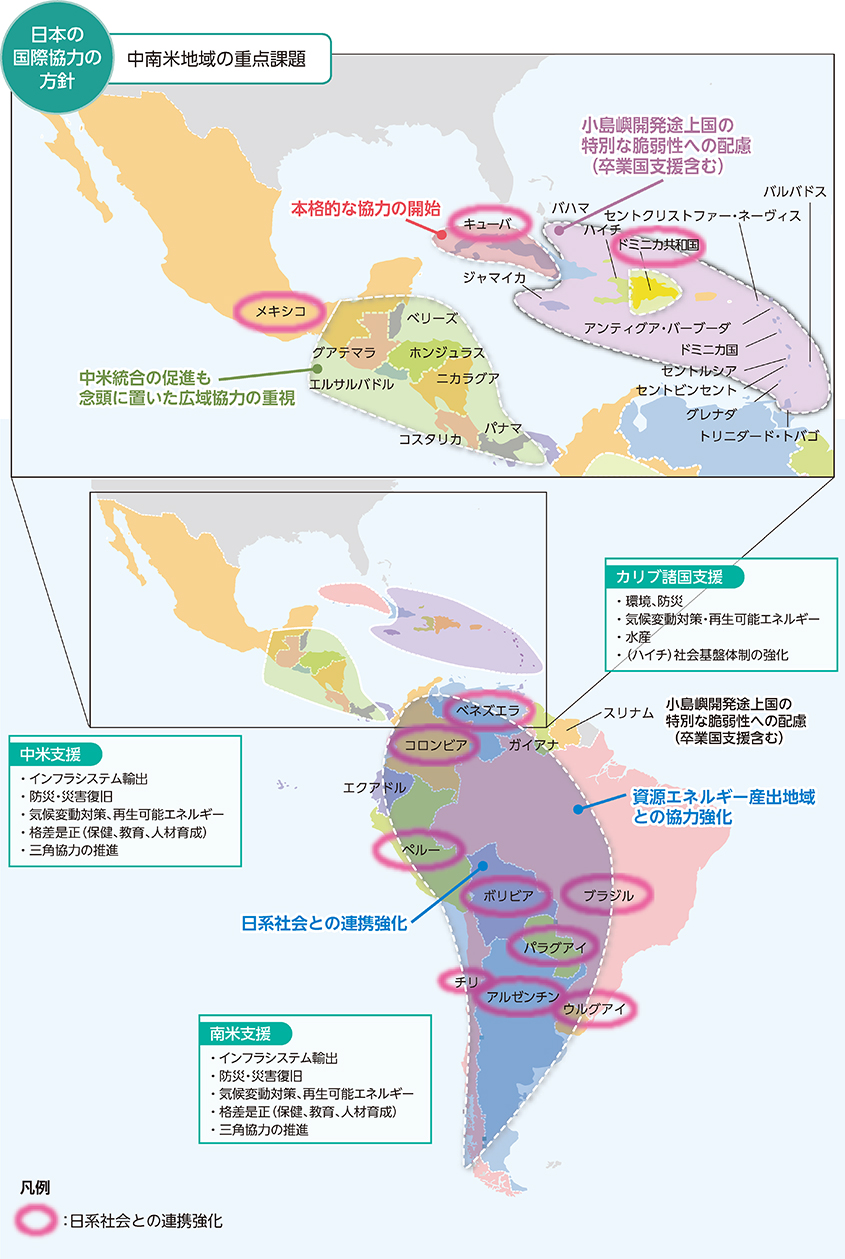

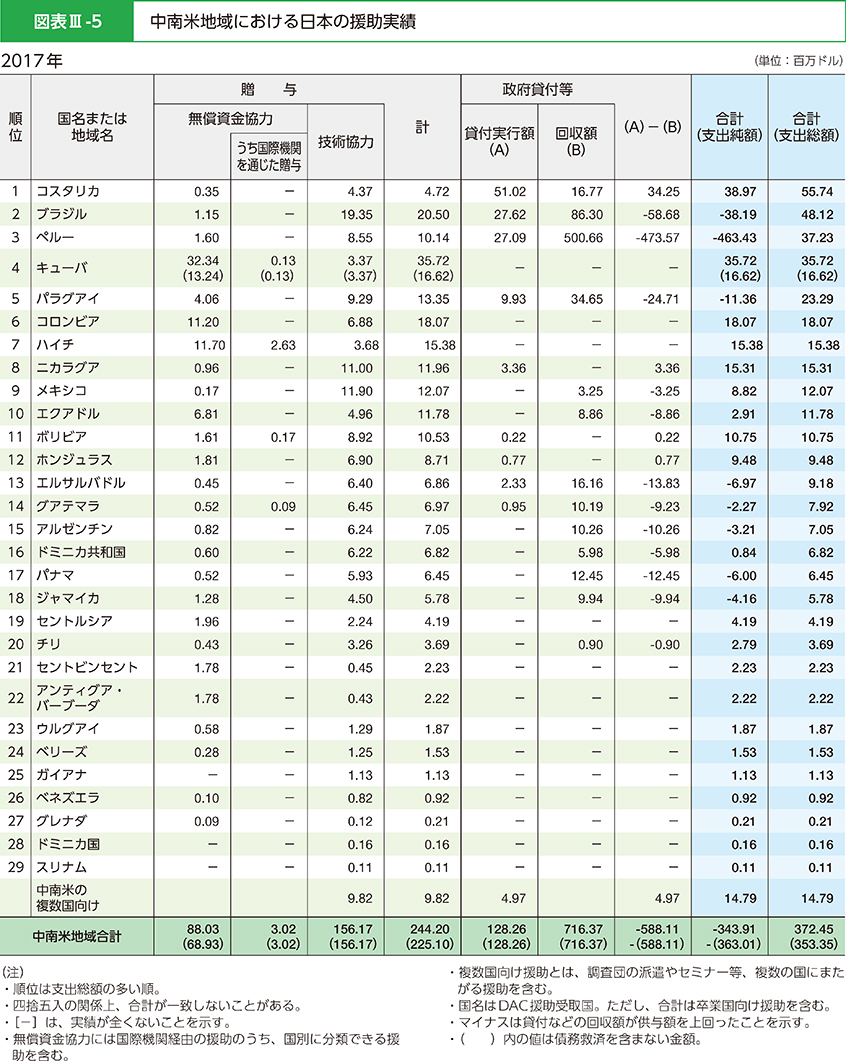

中南米地域は人口6.4億人、域内総生産約6兆ドル(2017年)の巨大市場であり、通商戦略上も重要な地域です。また、民主主義が根付き、鉄鉱、銅鉱、銀鉱、レアメタル(希少金属)、原油、天然ガス、バイオ燃料などの鉱物・エネルギー資源や食料資源の供給地でもあり、この地域は国際社会での存在感を着実に高めています。また、200万人以上に上る日系人の存在などもあり、日本との人的・歴史的な絆(きずな)は伝統的に深く、日本は中南米地域と長い間、安定的な友好関係を維持してきました。

ODA対象国の中では平均所得水準は比較的高いものの、国内での貧富の格差が大きく、貧困に苦しむ人が多数いることがこの地域の特徴です。また、アマゾンの熱帯雨林をはじめとする豊かな自然が存在する一方、地震、ハリケーンなど自然災害に脆弱(ぜいじゃく)な地域でもあることから、環境・気候変動、防災での取組も重要となっています。

■日本の取組

●防災・環境問題への取組

中南米地域は、地震、津波、ハリケーン、火山噴火などの自然災害に見舞われることが多く、防災の知識・経験を有する日本の支援は重要です。日本は、2010年のマグニチュード7.0の大地震により壊滅的な被害を受けたハイチに対する累計3.1億ドル以上の復旧・復興支援、カリブ海上の国々や地震が頻発するメキシコ、ペルー、チリをはじめとする太平洋に面した国々に対する日本の防災分野の知見を活かした支援を行っています。また、日本は累次のハリケーンによる被害があったアンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、キューバ等のカリブ諸国に対して、緊急援助物資の供与を行いました。

ブラジルに対しては、2011年に同国史上最悪・最大規模の土砂災害が発生したことを契機に、日本は土砂災害リスクを低減させることを目的として2013年から2017年まで総合的な防災協力プロジェクトを実施し、災害リスクの把握、それに基づく都市拡張計画、モニタリングや情報伝達など総合的な災害対応力強化への協力を実施しました。本プロジェクト活動を通じ、日本で発展した防災技術への関心を高めたブラジルでは、2018年に砂防堰堤(さぼうえんてい)技術を学びに関係者が来日し、また同国のパラナ州では雨量レーダーが導入されました。都市部への人口集中が加速する中南米地域において、日本企業の防災技術がさらに普及することが期待されます(ペルーでの日本の起震車の供与について、「匠の技術、世界へ」を参照)。

BOSAIプロジェクトとして2018年11月に行われたハリケーンミッチ20周年イベント(写真:JICA)

また、中米域内においては、コミュニティ・レベルでの防災知識の共有や災害リスク削減を目指す「中米広域防災能力向上プロジェクト“BOSAI”」が大きな成果を上げています。

カリブ諸国に対しては、気候変動や自然災害に対する小島嶼(とうしょ)開発途上国特有の脆弱性を克服するため、日本は1人当たりの所得水準とは異なる観点からの支援も行っていると同時に、災害に強靱(きょうじん)な橋梁や緊急通信体制の整備、災害対策能力強化に資する機材の供与等に加え、カリブ8か国に対する広域の気候変動対策支援や技術協力等を行っています。

また、環境問題に関して日本は、気象現象に関する科学技術研究、生物多様性の保全、アマゾンの森林における炭素動態注7の広域評価や廃棄物処理場の建設など、幅広い協力を行っています。近年注目を集めている再生可能エネルギー分野において、日本は太陽光発電導入への支援を多くの国で実施しており、コスタリカやボリビア等では地熱発電所の建設に向けた支援も行っているほか、ジャマイカにおける省エネルギー導入促進のための借款(しゃっかん)の供与を決定しました。また、カリブ諸国に対し、水産分野で施設整備や専門家派遣を行い、限りある海洋生物資源の持続可能な利用促進に貢献しています。

●インフラの整備

草の根無償資金協力により電化整備が完了したホンジュラス西部に位置するインティブカ県ジャマランギラ市。電柱が立てられたことにより、住民は電気を使用できるようになった。(写真:在ホンジュラス日本国大使館)

中南米は、近年、産業の生産拠点や市場としても注目されており、多くの日本企業が進出しています。中南米諸国の経済開発のための基盤整備の観点から、日本は首都圏および地方におけるインフラ整備も積極的に行っており、2018年ボリビアにおける物流改善及び国内経済の発展のための無償資金協力の供与を決定しました。

このほか日本は、特に中南米諸国において、官民連携で地上デジタル放送の日本方式(ISDB-T方式)の普及に取り組み、2018年12月時点で中南米では14か国が日本方式を採用しています。日本は採用した国々に対して、同方式を円滑に導入できるよう技術移転を行い、人材育成を行っています。

●ボリビア

消化器疾患診断・治療フェーズ2

技術協力個別案件(第三国研修)(2015年10月~2018年10月)

帝京大学の小田島慎也医師による実技指導(写真:JICA)

中南米の各国では、食生活が現代化するに伴い、胃がん、大腸がんなどの消化器慢性疾患にかかる患者が増えており、ボリビアも例外ではありません。

日本は、ボリビアに対し、40年間にわたり消化器疾患の診断や治療などの医療サービス向上の支援を行ってきました。1979年に無償資金協力で首都ラパス市に建設された「日本・ボリビア消化器疾患研究センター(IGBJ)」は、日本による保健医療分野の支援・協力拠点の一つであり、2001年には国内最優秀病院に選ばれ、2005年には世界消化器疾患機関(WGO)の中南米初のトレーニングセンターとして認定されました。2005年以降、中南米18ヵ国から500人以上の医療関係者が研修に参加しました。

2018年の第14回国際研修(4月11日~18日)では、米国、スペイン、日本等から16名の外国人講師が参加し、日本からは帝京大学と九州大学の医師が講師を務めました。また、オリンパス、富士フイルム、ペンタックス、栄研化学といった日本企業も協力し、大学や民間企業との連携による研修が実現しました。

かつてIGBJ院長を務めていたビジャゴメスWGOラパストレーニングセンター長は「日本人専門家による実技指導や日本での研修を通じて、患者重視の姿勢や時間厳守など、仕事への向き合い方について大きな影響を受けた。本センターには日本の哲学が受け継がれている」と語っています。

●医療・衛生分野および教育その他での取組

医療・衛生分野でも、日本は中南米に対して様々な協力を行っています。中米地域において日本は、病院前診察の整備や医療技術の普及への協力、母子保健分野では、妊産婦や乳幼児死亡率低下等の問題解決のために技術支援を行っています。たとえば、日本はメキシコに対し、肺や気管支が傷つきやすい低出生体重児に対する治療や救命に向けた人工呼吸器の紹介等を実施したほか、メキシコに31台の医療機器が納入されました。同国における新生児呼吸障害の改善、ひいては新生児死亡率の低減に繋げていくことが期待されます。衛生分野では、日本は、安全な飲料水の供給や生活用水の再利用のため、上下水道施設の整備への協力を数多く行いました。パラグアイに対しては、2018年に医療機材の供与を通じた保健医療サービス向上のための無償資金協力に係る交換公文に署名しました。

ペルー中部に位置するカヤオ市において、日本の草の根無償資金協力により整備した校舎で学習する小学生たち(写真:在ペルー日本国大使館)

さらに、中南米各国には日系社会が形成されており、日本は日系福利厚生施設への支援、研修員の受入れ、日系ボランティアの派遣等を継続しています。

また、今も貧困が残存し、教育予算も十分でない中南米諸国にとって、教育分野への支援は非常に重要です。日本は、ハイチに対する「中央県及びアルティボニット県小中学校建設計画」などの基礎教育施設の建設や、指導者の能力向上のための技術協力プロジェクトやボランティア派遣などを実施し、現地で高い評価を得ています。

このほか日本は、半世紀以上国内紛争が続いたコロンビアに対して、地雷除去や被災者支援等の平和構築分野の支援をこれまで実施しており、和平プロセスの進展を踏まえつつ、2017年6月、地雷除去関連機材等の供与に係る無償資金協力の供与を決定しています。

●南南協力や地域共同体との協力

長年の日本の開発協力の績み重ねが実を結び、第三国への支援が可能な段階になっているブラジル、メキシコ、チリ、およびアルゼンチンの4か国は、南南協力*で実績を上げています。また、これらの国と日本はパートナーシップ・プログラムを締結し、たとえば、アルゼンチンと協力し、中南米やアフリカにおいて中小企業支援を実施しています。チリでは、三角協力を通じて中南米諸国の防災に資する人材育成を行っており、目標の4,000人を達成しました。

また日本は、より効果的で効率的な援助を実施するため、中南米地域に共通した開発課題について、中米統合機構(SICA(シカ))やカリブ共同体(CARICOM(カリコム))といった地域共同体とも協力しつつ、広い地域にかかわる案件の形成を進めています。

- *南南協力(三角協力)

- より開発の進んだ開発途上国が、自国の開発経験と人材などを活用して、他の開発途上国に対して行う協力。自然環境・文化・経済事情や開発段階などが似ている状況にある国々に対して、主に技術協力を行う。また、ドナー(援助国)や国際機関が、このような開発途上国間の協力を支援する場合は、「三角協力」という。

●ブラジル

日系社会シニア・ボランティア[高齢者介護]

日系社会シニア・ボランティア(2015年6月30日~2018年6月29日)

沖縄生まれの與那覇順子(よなはじゅんこ)氏は、金融機関などで働いた後、1980年にご家族の都合でブラジルに渡航しました。地元の人たちの日本に対する信頼の厚さに対し、「こうした信頼の裏側には、ブラジル全土に190万人いるともいわれる日系ブラジル人の先駆者たちが地元社会のために積み重ねてきた汗と努力があるのだ」と感銘を受けたそうです。

サントス厚生ホーム入居者がクッションを作っている様子(奥が與那覇隊員)(写真:JICA)

帰国後、日本で介護福祉士としてさまざまな技術を学んだ與那覇氏は、再びブラジルに渡り、サンパウロから南東60キロに位置するサントス市の日系人を中心地とする高齢者介護施設であるサントス厚生ホームにて、日系社会シニア・ボランティアとして活動を始めました。ホーム入居者の大半が、日系社会の基盤を作った90歳を超える人々で、彼らの穏やかな生活の支えとなっています。

與那覇隊員は、「加齢に伴って体力は衰え、介助が必要になりますが、せめて食事はご自身で食べられるようにと考えています。そのために、手先を使う作業や、作業の合間のおしゃべりを楽しむことが大切なのです」と、特に介護予防に力を入れています。

與那覇隊員が持参した沖縄の伝統的な染物である「紅型(びんがた)」模様の布20メートルを使い、入居者と一緒にブラジル伝統のパッチワーク「フシコ」のクッションを作ったり、おしゃべりをして楽しみながらできる活動をしています。

- 注7 : 一定期間中における炭素量の変動。